宮竹 貴久(みやたけ・たかひさ)

岡山大学農学部昆虫生態学/学術研究院環境生命自然科学学域 教授

1962年大阪府生まれ。86年琉球大学大学院修士課程修了。96年博士号取得(理学/九州大学)。沖縄県職員、ロンドン大学生物学部客員研究員などを経て2008年より岡山大学教授。専門は進化生物学、動物生態学、応用昆虫学。害虫防除などの研究の一方、行動・生態・進化をキーワードにさまざまな環境にいる生物多様性の謎に迫り、22年には東京農業大学、玉川大学との共同研究で穀物類の害虫であるコクヌストモドキの「死んだふり」を操る遺伝子の全貌を明らかにした。16年日本動物行動学会日高賞受賞。おもな著書に『したがるオスと嫌がるメスの生物学』、『「死んだふり」で生きのびる-生き物たちの奇妙な戦略』ほか。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

「死んだふり」に注目

宮竹先生が昆虫の「死んだふり」に興味を持ったのは、修士を終えて沖縄県農業試験場の研究員としてサツマイモの害虫であるアリモドキゾウムシという外来種の根絶事業に携わっていたときのこと。「不妊虫放飼法(ふにんちゅうほうしほう)」という方法で、繁殖能力をなくしたオスを自然環境下に放し、メスが卵を産めないようにして害虫を根絶しようという事業だ。そのためには、アリモドキゾウムシがどんなものを食べ、どれくらい飛べるのか、繁殖行動はどうかなどを研究する必要がある。そこでアリモドキゾウムシの飼育もしていたという。

「1997年のある日、アリモドキゾウムシの体を指でつつくと、奇妙なポーズで動かなくなることに気づきました。体が不自然にそり返って死んだふりをしていたのです。なぜ死んだふりをするのだろう? どんなときにどれくらいの時間、死んだふりをするのか? 次々に疑問が湧いてきました。考え始めたら気になって、仕事のアフターファイブと土日を使って、一人で実験を始めることにしました」

写真提供:宮竹貴久教授

左は本当に死んでいて、右は死んだふりをしているアリモドキゾウムシ。死んだふりをした虫の背中は不自然にそり返っており、後脚もピンッと体の後ろに向かって伸びているが、死んでいるほうはダラッとしている。

昆虫少年だった宮竹先生は、生き物が死んだふりをするということは知識としてもちろん知っていた。進化論で有名なチャールズ・ダーウィンもエッセイの中で言及しているし、アンリ・ファーブルも昆虫の死んだふりを観察して『昆虫記』に記している。でも、なぜ死んだふりをするのかについては、これまで説得力のある証明はなされていなかった。

死んだふり行動のメカニズムについて書かれた本や論文を探しまくったが、科学的にきちんとまとまった研究は見当たらなかったという。「世界の誰もやってないなら、取り組む価値がある」。そう確信した先生は、研究に本腰を入れ始めた。

「死んだふりを科学的に解明するには、まず統計的なデータが必要です。でも県職員としての仕事がありますし、当然、研究費も出ません。そこで安い陶器の皿とストップウォッチを買い求め、まず死んだふりの定量データを取ることから始めました。皿に置いたアリモドキゾウムシを筆の柄などでつつき、死んだふりをしたら即座にストップウォッチを押し、再び虫が動き出すまでの時間を計ります。これを『死んだふりスコア』と名づけ、三度つついても死んだふりをしない虫は『死んだふりスコア=ゼロ』と定義しました」

ちなみにこの「死んだふりスコア」という定量評価は、1981年に報告された死んだふりの地理的変異を調べた先駆的な研究に基づいたもので、多少の変化はあるものの、現在も多くの研究者に受け継がれているという。

240匹の「死んだふり」をひたすら計る

「死んだふりスコア」を使って、宮竹先生はまず「どんな状態の虫に刺激を与えれば死んだふりをするのか」を調べた。餌であるサツマイモの上にいるアリモドキゾウムシを1匹ずつ陶器の皿に移し、ピンセットでつついたりして刺激し、死んだふりスコアを計るのだ。そのとき、皿に移す前に動き回っていたゾウムシ、静止していたゾウムシ、餌を食べていたゾウムシの3つのグループに分けて計測を行った。すると、静止していたグループは100%死んだふりをした。餌を食べていたグループもほぼ100%死んだふりをした。静止していたグループの死んだふりの継続時間は平均で8分もあった。逆に動き回っていたグループでは、オスは70%、メスも半数が死んだふりをしなかっただけでなく、死んだふりをした虫でもその継続時間はせいぜい4分程度しかなかった。

写真提供:宮竹貴久教授

アリモドキゾウムシの死んだふりの計測

「このとき、私は直感的にあることに気づいたんです。虫には、活動モードと静止モードがあって、活動モードにあるときはアクシデントに遭遇してもそのまま動いて逃げる。しかし、静止モードにあるときは死んだふりをして、アクシデントをやり過ごそうとするのではないか?」

では、いつ死んだふりをするのか? そこでオスとメス計240匹のアリモドキゾウムシを用意し、その中から4時間おきに40匹を順次皿に移して、40匹×6回(0,4,8,12,16,20時)=240回の計測を実施して死んだふりスコアを調べた。1日がかりの実験は仕事のない週末の集中作業だ。するとメスはどの時間帯でも死んだふりをするのに、オスの半数は夜には死んだふりをしないことがわかった。

「これをある学会で発表した際に『オスとメスを一緒の部屋に入れて実験しており、オスが夜に死んだふりをしないのは、メスが発するフェロモンのせいではないか』という指摘を受けました。そこで、オスとメスとを分けて改めて計測したのですが、結果は同じでした。ただ、アリモドキゾウムシは夜行性なので、メスは夜間にフェロモンを出してオスを誘うのです。夜は交尾のチャンスですからメスがいてもいなくてもオスは死んだふりなどしている場合じゃないのでは?という仮説を立てました。一連の研究は2001年に発表し、死んだふりについて報告した私の初めての論文になりました」

ちなみに、この研究は後に宮竹先生の後輩が引き継いでくれ、アリモドキゾウムシは交尾を経験するとメスの死んだふりの時間が短くなり、受精をするとさらに死んだふりの時間が短くなること、一方、オスの交尾経験は死んだふりの時間に影響を及ぼさないことがわかったという。オスとメスの繁殖戦略の違いが、死んだふりの行動に大きく関わっているのではないかと先生は考えている。

また、餌を与えずに、本来死んだふりをする昼の時間帯に死んだふりをするかどうかという実験もしてみた。この実験では、オスとメス各150匹のアリモドキゾウムシを用意した。するとオスは餌を取り上げて3日目で6割が死んだふりをできなくなった。産卵するメスはオスよりも飢餓に強く、6日間絶食させてもほぼすべての個体が死んだふりをしたが、15日間絶食させたところ25%しか死んだふりができなくなったという。

「つまり、腹が減っては死んだふりができないのです。この論文も2001年にアメリカ昆虫学会誌に掲載されました」

死んだふりの長さが異なる集団を育種で生み出す!

定量的なデータが見えてきたところで、次なる課題は、死んだふりが生存競争に優位に働いているかどうかを科学的に証明すること。そこで取り組んだのが、長い時間死んだふりをするグループと、短い時間しかできないグループとを、人為的な交配、つまり育種によってつくり出そうという研究だ。

「育種をスタートしたのは2001年。県職員を辞めて岡山大学に赴任してからのことです。私が研究していたアリモドキゾウムシは県外持ち出し禁止の害虫でしたから、研究対象を再検討する必要がありました。そこで目をつけたのが、米や小麦などの穀物に被害を与えるコクヌストモドキという甲虫です。この虫は死んだふりをするのはもちろん、卵から成虫になり産卵するまでが約1カ月半と短く、繁殖力も旺盛で、餌は小麦粉だけで簡単に飼育できる。そして何よりゲノム解析が進んでいるという情報があったのです」

写真提供:宮竹貴久教授

コクヌストモドキ 下が死んだふりをしている個体

コクヌストモドキは、実験・観察が容易で世代交代が早いため、ショウジョウバエやマウス、線虫のような「モデル生物」候補として遺伝子情報の解読が進められていたのだ。コクヌストモドキを入手した宮竹先生は、研究室に入った学生たちと一緒に、オス100匹、メス100匹の死んだふりスコアの計測に取りかかった。

「この中から最も長く死んだふりをしたオスとメス、最も死んだふりが短かったオスとメスそれぞれを10匹ずつ選んで交配します。そして、次はそれぞれに産まれた子の死んだふりスコアを計って、再び長いオス・メスと短いオス・メスを選んで交配し…という作業を10世代ほど繰り返しました」

結果は大成功だった。もとは死んだふりを10秒ほど行う個体がほとんどだったのに、死んだふりの長いもの同士で交配を続けたグループは2分近くも死んだふりをする個体集団に、短い方はどんなに刺激をしてもほとんど死んだふりをしない集団になった。死んだふりの行動は見事に遺伝したのだ。

2004年10月 「英国王立協会紀要」論文より改変

ロング系統は丸プロット、ショート系統は三角プロット。選抜実験は2回実施した。塗りつぶしたプロットが1回目、2回目は中が白いプロットのグラフ。わずか10世代の選抜でロング系統2分近く死んだふりをし、ショート系統はほとんどが死んだふりをしない個体となった。

宮竹先生たちは、長い時間死んだふりを行う集団を「ロング系統」、死んだふりをほとんどしない集団を「ショート系統」と名づけた。生存競争において死んだふりが有利だということを証明するには、ロング系統がショート系統より敵に食われにくいことを示せばよい。

「コクヌストモドキの天敵のひとつがアダンソンハエトリグモです。このクモにロング系統とショート系統を餌として与えてみたところ、ショート系統はクモを前に死んだふりもせずジタバタするうちに食べられてしまいました。しかし、ロング系統はクモに襲われると死んだふりをして動かないので餌だと認識されずに放置されて生き残った。さらにショート系統とロング系統を同時にハエトリグモに与えてみると、やはり食べられるのは必ずショート系統でした。結果的にショート系統はほとんどクモに捕食され、ロング系統は多くが生き延びたのです」

写真提供:宮竹貴久教授

天敵のアダンソンハエトリグモの前で死んだふりをするコクヌストモドキの成虫

この研究結果は、2004年『英国王立協会紀要』に掲載された。死んだふりが捕食者から逃れるために役立っているということが、世界で初めて科学的なデータによって証明されたのだ。

もっとも、生存上有利なことばかりならすべての個体の死んだふりが長くなってもよさそうだ。ところがそうでないのはなぜか? いろいろ実験してみると、ロング系統は敵には食われないが、あまり動き回らないためにメスとの出会いが少ない、またストレス耐性が低いことも実験でわかったという。死んだふりが得意でも世の中いいことばかりじゃないってことか。

ドーパミンが死んだふりを制御する?

育種が成功した結果、研究室では2つの系統を比較した新しい実験のアイデアが次々と検討され、学生たちによって研究が続けられるようになった。そんなある日、ある学生が妙な現象に気づいたという。

「長く死んだふりをするコクヌストモドキの幼虫が硬くなって動かないというのです。早速見に行って、ほかの幼虫をつついてみると、まさに枝のように硬直して動かなくなった。そこで、幼虫の死んだふりはどうなっているんだろう? 死んだふりは幼虫→サナギ→成虫と変態を経るなかでも変わらない行動なのだろうか? それなら何かその行動を伝える物質やメカニズムがあるのだろうか?…と、次々と疑問が湧いてきたのです。でも、残念ながら私は生理学にはまったく疎く、どうすればよいのか見当がつきませんでした」

そこで宮竹先生は、同じ学内の昆虫生理学の教授に昆虫の活動を制御する物質にはどんなものがあるのか教えを請うた。すると、活動を促す物質はおもにオクトパミン、ドーパミン、チラミン。抑制に働く物質としてセロトニンがあるとわかった。いずれも生体アミンと呼ばれる神経伝達物質だという。そこで、翌年の昆虫関連の学会で、昆虫とドーパミンに関する発表をいくつか聴いてみることにした。

「その中に、ハチの脳内で発現する生体アミンの量を測定した研究者がいました。当時金沢工業大学の講師で、現在玉川大学教授の佐々木謙先生です。ハチの脳を解剖するなんてすごい!と感銘を受けて、発表後に佐々木先生を探して『コクヌストモドキの脳内の生体アミンも測っていただけませんか?』といきなりお願いしてしまいました。わからないこと、できないことは、できる人と共同研究すればよいというのが私の基本スタンスなんです。しかし、初対面でいきなりのお願いにはさすがに佐々木先生も怪訝(けげん)な顔つきで『せめていくつかの生体アミンをその虫に注射して、該当物質の見当をつけてきてくれませんか』とやんわり断られてしまいました」

そんなことにはめげず、佐々木先生の言葉をそのまま持ち帰って学生たちに相談すると、生体アミンをコクヌストモドキに注射する実験をやってみたいという学生が現れた。こうして分業できるのも、大学で研究する大きなメリットだ。そこで候補となる物質ごとに注射をして死んだふりの時間を計ったところ、オクトパミン、ドーパミン、チラミンのいずれも注射をすると死んだふりの時間は短くなった。とくにドーパミンの効果は著しいものだった。どうもドーパミンが死んだふりを制御しているようなのだ。

例の学会から約1年、満を持して佐々木先生に結果を持って行ったところ、今度は興味を示してくれて、脳の解剖のサポートも快諾してくれた。

「さっそくショート系統とロング系統のコクヌストモドキを佐々木先生に送りました。体長わずか3-4mmほどのコクヌストモドキの頭から解剖で脳を取り出すなんて私には信じられない技術です。佐々木先生の実験の結果、やはりショート系統の脳ではドーパミンが多く発現していましたが、ロング系統ではとても少なかった。一方、そのほかの物質の発現量はショート系統とロング系統の間に大きな違いは見られませんでした。私たちはその結果をまとめて国際的な動物行動学の雑誌に共同研究として発表しました。2008年のことです。佐々木先生とは以来ずっと共同研究者として一緒に研究を行っています」

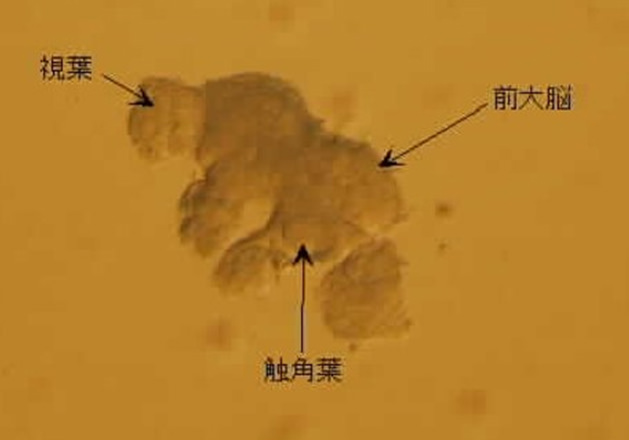

写真提供:佐々木謙教授

コクヌストモドキの脳

できないことは素直に人の助けを求める。ただし、その準備はできるところまで入念に行う。宮竹先生の研究は、そうやってネットワークを広げながら進んでいった。

死んだふりに関する遺伝子群を世界で初めて発見!

宮竹先生たちがドーパミンと死んだふりの関係を明らかにした2008年、もう一つの研究成果が世界に発表された。コクヌストモドキの全ゲノムがアメリカの研究グループによって解読されたというのだ。次世代シーケンサーという技術を使って、遺伝子から生物を見る分子生物学が、ショウジョウバエ以外の昆虫を対象に大きく進展する時代がやってきていた。

「そのタイミングで佐々木先生から『東京農業大学の生物資源ゲノム解析センターで、昆虫のゲノム解析に関する共同研究のテーマが公募されている』という情報が入ったんです。いくらゲノム解析の技術が広く使えるようになったといっても、私たちが行うには解析する機械も人も外部に委託するしかなく、かなりの予算が必要でした。しかし共同研究に採択されれば予算の心配なく、ショート系統とロング系統のゲノムを比較できます。コクヌストモドキの全ゲノムの結果と合わせれば、20年間に及ぶ今までの研究を遺伝子レベルで解明できるかもしれません。まさに絶好のタイミングでした」

2015年、宮竹先生たちのテーマが採択された。共同研究では、コクヌストモドキのロング系統とショート系統からRNAを取り出して、次世代シーケンサーを使って脳内で発現しているmRNAの量を網羅的に調べ、その特徴を比較した。すると、2つのグループの間には発現の異なる遺伝子が518個も存在し、そのうちチロシン代謝系というドーパミンを分解していく過程の遺伝子にとくに大きな差があることがわかった。

「ロング系統とショート系統では、遺伝子のレベルでドーパミンの代謝系がまったく異なることが世界で初めて明らかになったのです。この研究は、死んだふり行動をドーパミンに関係する遺伝子群が制御していることを世界で初めて明らかにしたとして、2019年に国際的な科学雑誌に掲載されました」

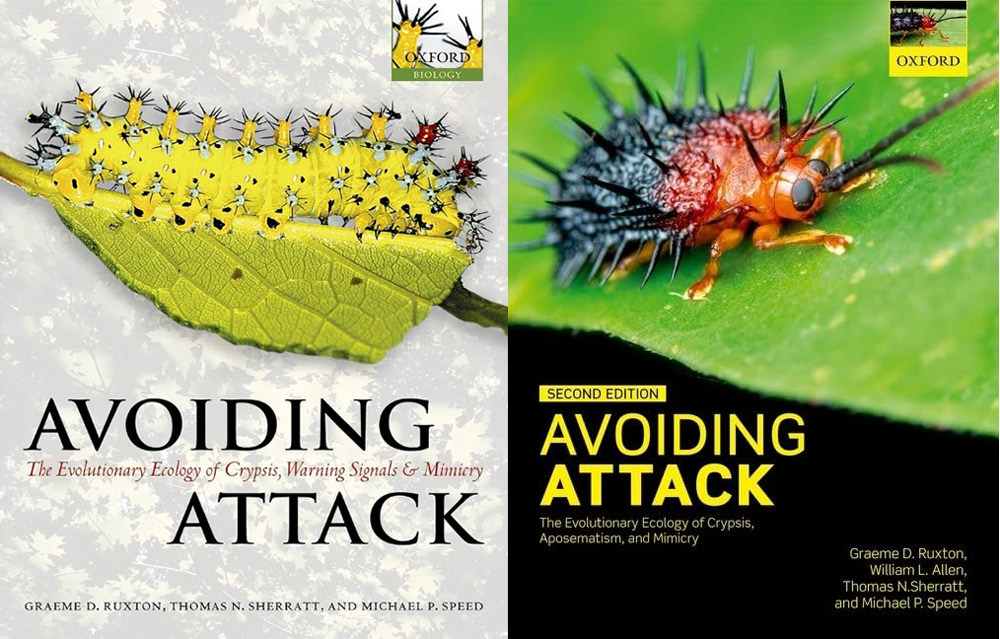

宮竹先生が大喜びしたもう一つの成果があった。先生が本格的に死んだふりの研究を始めた当時、重要な先行研究は見つからず、2004年10月にイギリスで出版された『Avoiding Attack: The Evolutionary Ecology of Crypsis, Warning Signals And Mimicry(動物の攻撃回避戦略〜保護色、警告色、擬態の進化生態学)』という書籍では、250ページ中、たった2ページしか死んだふりに関する記述がなかった。ところが、2018年の第2版では、新しく「Thanatosis(タナトシス=死んだふり)」という章が立てられ、10ページも記述が増えていたのだ。

左:オックスフォード大学出版局発行の「AVOIDING ATTACK」初版(2004年10月発売)

右:同書の第2版(2018年8月発売)

「初版では、『死んだふりは誰からも無視された分野で、現代生物学の科学基準に合致したデータが完全に不足している』とあったのに、2018年版では、『最近の15年間にこの分野は研究がずいぶん進んだ』という意味の記述があり、私たちの論文が10本も紹介されていたのです。もちろんほかの研究者の貢献もありますが、自分たちの研究が少なからず関わったことは事実ですから、これは本当に嬉しかったですね」

『Avoiding Attack』の本文を示す宮竹先生

2023年4月にも、宮竹先生は高緯度(北)の個体は低緯度(南)の個体よりも死んだふりを高頻度で長時間行うことを研究室の研究員とともに報告している。

もっとも宮竹先生は、死んだふり行動ばかりを研究しているわけではない。昆虫の配偶者選択やオス間の闘争などの基礎的な研究から、天敵の利用、害虫防除といった応用研究まで多岐にわたる。

「とくに害虫防除の研究は、農学部としては大事な分野です。たとえば、共同研究者とともに飛ばないテントウムシを育種してアブラムシ駆除のツールとして研究したりもしています。そうした実際に役立つ応用研究を進めながら、一方で自分が興味を持った死んだふりの研究を続けてきました。そのスタンスは今も変わりません」

教え子の学生たちには「大学で研究をするなら世界初の成果を上げないと意味がない」と常々言っているという。どんな小さなことでも、世界初の発見は必ず新しい知見をもたらすからだ。そして何より「自分がその謎を発見し、自ら解き明かしたという喜び」は、研究者にしか味わえないかけがえのないもので、研究の道に進むことがなくても大学生活でなしとげた記念として必ず心に残るという。

死んだふりの研究も、最初はまさに宮竹先生の個人的な謎解きからスタートした。しかし続けていくうちに世界初の発見があり、近年は死んだふり行動に関係した遺伝子がヒトのパーキンソン症候群を引き起こす遺伝子と関連性があるかもしれないといった話まで出てきた。死んだふり一つとっても、いまだに誰も知らない謎が埋まっていて、学生たちがそれを発掘して世界初の知見を増やしているのだ。

頭にふと浮かんだ疑問は、死んだふりでスルーするのではなく、解けるまでとことん突き詰めていくことこそ生存競争に勝つ最大の秘訣なのかもしれない。

(2024年2月27日更新)