永澤 美保(ながさわ・みほ)

麻布大学 獣医学部 動物応用科学科 介在動物学研究室 准教授

1992年早稲田大学第一文学部卒業。会社勤務時代に“アニマルセラピー”に興味を持ち、イヌを研究する道に進む。2008年麻布大学大学院獣医学研究科動物応用科学専攻博士課程修了。学術博士。同年同大学獣医学部動物応用科学科伴侶動物学研究室特任助手。09年特任助教。13年自治医科大学医学部生理学講座神経脳生理学部門研究員。17年麻布大学獣医学部動物応用科学科介在動物学研究室講師。22年より現職。著書に『日本の犬』『ヒト、イヌと語る』(いずれも共著、東京大学出版会)『犬のココロをよむ』(共著、岩波科学ライブラリー)など。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

ヒトをよく見るイヌがおやつをもらっている

コロナ禍で在宅時間が増える中、ペットを飼い始める人が増えているといわれる。ネコとともに人気なのがイヌ。一般社団法人ペットフード協会の調べによると、2022年の飼育頭数は705万頭と横ばいだが、新しく飼い始めた人は、ここ2、3年増加傾向にあるという。

「ペットショップでかわいい子イヌと目と目が合って、ビビビッときて飼うことにした」

「親と子で一緒にイヌを育てることで家族の絆が深まり、子どもたちの責任感も芽生えるようになった」

「近所の散歩で出会うイヌ友ができ、毎日が楽しくなった」

など、イヌを飼い始めた人たちの思いもさまざまのようだ。

人類にとって最初のパートナーはイヌといわれ、イヌとヒトは何万年も前からの古い「友だち」。しかし、もともとイヌも野性の動物だったはずで、それがなぜヒトとともに生きるようになり、ヒトもまたイヌに対して家族と同じような強い絆を感じるようになったのだろうか?

その理由を知ろうと訪ねていったのが、神奈川県相模原市にある麻布大学獣医学部の永澤美保准教授。ヒトとイヌの関係を「イヌの社会性」という観点から研究している先生だ。

永澤先生は異色の経歴を持つ。歴史が好きで大学で日本史を学ぶ。オモチャ会社でペットロボットを担当したころに“アニマルセラピー”*の存在を知り、もともと動物好きで子どものころからイヌを飼っていたこともあり、ロボットではなく生きた動物を対象にアニマルセラピーを勉強したいと、会社を辞めて麻布大学に入り直したという。

*アニマルセラピー:正式には動物介在介入という。動物とふれあうことで、心が落ち着いたり、ストレスが軽減したりリラックスするなど、心身の健康を得るさまざまな取り組みを言う。病院で医師や作業療法士が患者の状態にあわせて実施するものや、高齢者施設などで利用者に動物とともに過ごしてもらう活動などがある。

「ところが勉強を始めてみたら、動物とふれあってヒトの血圧が変化したというような末端の応用的な研究ばかりで、一時期、ちょっと興味を失いかけたんです。それより、なぜヒトはイヌに癒されるのか、イヌと一緒にいたいと思うのか、それを探りたいと研究の方向をシフトしました」

大学院のとき、観光牧場でイヌの世話をすることになった。そのとき一緒にイヌの世話をしていた同期生の言葉が耳に残った。

「ヒトのことをよく見るイヌのほうが、おやつをもらってるよね」

そこで興味を持ったのが「イヌの視線」だった。イヌを飼っている人ならば、愛犬と見つめ合って癒された気持ちになる経験を持つ人も多いだろうが、その「視線」にはどんな秘密が隠されているのだろう?

「ヒトは互いに見つめ合うことで愛情を深めたり、知らない相手に対してもアイコンタクトで気持ちを伝えたりしますが、ヒト以外の動物は見つめ合うことをしません。むしろ直視するというのは威嚇を意味します。イヌ同士でも見つめ合いはしませんが、なぜかイヌはヒトに対しては見つめることで親和的なサインを送っています。そこで私が思ったのは、イヌが飼い主を見つめることは、養育者からの保護を引き出すためのサインである『アタッチメント行動』で、それによってヒトとの絆を形成しようとしているのではないか、ということでした」

永澤先生は、なぜイヌはヒトを見つめるのか、イヌに見つめられることによってヒトの行動はどう変わるかを調べようと研究を始めた。

見つめ合うことでイヌもヒトもオキシトシンの分泌が増える

こうして大学院生だった永澤先生がイヌの視線の研究を始めたころ、准教授として麻布大学に着任してきたのが菊水健史先生(現・教授)だった。「ヒトとイヌの視線について調べるなら、オキシトシン*を測ったらどうか」とアドバイスしてくれ、後に研究員としてお世話になる、オキシトシンのエキスパートである自治医科大学の尾仲達史教授を紹介してくれた。

オキシトシンは脳下垂体後葉という部分から分泌されるホルモン。哺乳動物では子どもを産み育てるうえで非常に重要なホルモンとされ、妊娠・分娩により母親のオキシトシンが増加すると母性行動が活発になり、赤ちゃんも気持ちよくなってオキシトシンが増えることがわかっている。また、母子間だけでなく、他人に対する信頼感や愛着を増すなど社会的な行動にも関与しているといわれている。

*オキシトシンについては、以下の記事参照

「脳の不思議を考えよう」第11回 ストレスと脳

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/s2_11/slideshow.html

オキシトシンを中心に、ストレスと社会行動の神経機構に迫る 尾仲達史先生インタビュー

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/s2_11/interview01.html

オキシトシンの分泌を調べれば、イヌの視線とヒトとの関係を科学的に明らかにできるかもしれない。そこで永澤先生は次のような仮説を立てた。

「イヌが飼い主を見つめるとき、飼い主の体内ではオキシトシンの分泌が促進されて、それによりヒトとイヌの絆形成が進んでいくのではないか」

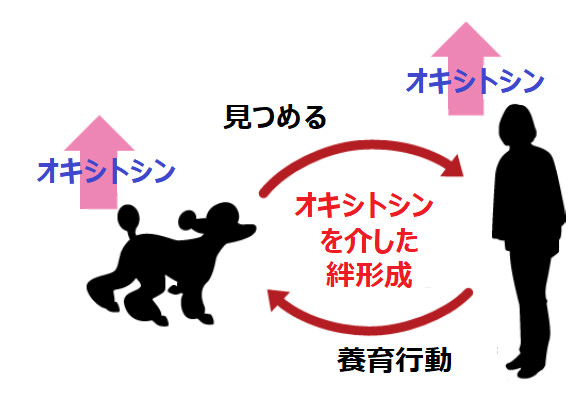

一般家庭犬とその飼い主30組に協力してもらい、実験室で30分間、自由にふれあってもらった。イヌが飼い主をよく見つめるグループとあまり見つめないグループとに分け、それぞれの尿中オキシトシンを測定したところ、よく見つめるグループでは飼い主もイヌも尿中オキシトシン濃度が上昇した一方、あまり見つめないグループでは両者とも変化がみられなかったという。

「見つめ合うことによってオキシトシンが増えて、絆が形成されるというのはヒトの母子間に見られることですが、同じことがヒトとイヌの間でも起こっていることがわかりました。きっとイヌは、長い進化の過程で、ヒトを見つめると、より可愛がられて、生き残り、子孫を残す確率が高くなったのだと思います。

イヌと比較するためオオカミについても実験しましたが、オオカミはイヌのように飼い主を見つめようとはしません。見つめる行動というのは、イヌに特異的であり、ヒトとイヌという異なる種の間に形成される絆の存在は、イヌのすぐれた社会的能力を示すものといえます」

ヒトとイヌとの視線とオキシトシンを介した絆形成の概念図

この研究結果は2015年4月にアメリカの科学雑誌『サイエンス』に発表され、大きな反響を呼んだ。その後もイヌの視線とオキシトシンの関係についての研究はさまざまな角度から続けられており、2022年8月には、ふだん飼い主と一緒にいるイヌが、飼い主と5時間以上離れてから再び会ったときに、通常と比べると涙の量が平均15.9%増えること、そして涙の分泌にはオキシトシンが関与していることを明らかにした。

「イヌに人工涙液を点眼した場合と、そうでない場合の写真を飼い主ではないヒトに見せたときに受ける印象を数値化して調べたところ、点眼されたときの方が好意的な印象を与えることもわかりました。イヌが飼い主に対して、目をウルウルさせることで、ヒトに『世話をしたい』という気持ちを起こさせているわけで、イヌとヒトの共生を考えるヒントになりそうです」

イヌとヒトの共生の起源は?

ところで、イヌはいつから地球上に暮らしはじめ、ヒトと共生するようになったのだろう?

「イヌはいつからイヌになったか、まだはっきりわかっていませんが、3万~4万年ぐらい前にオオカミと共通の祖先種から分かれたのではないかといわれています。

ヒトといつから一緒に暮らすようになったのかも、まだ明らかになっていませんが、確実にいえるのは、イスラエルのアイン・マラハ遺跡でお墓の中から子イヌと思われる動物の骨が見つかったことから、1万2000年前にはすでにヒトとイヌが一緒に過ごしていたということ*。アイン・マラハ遺跡の子イヌはヒトと一緒に埋葬されており、横たわったヒトの手が添えられていました。このことから、この時期にはすでにイヌがヒトにとって特別な存在になっていたと推測できます」

*2010年にロシアのラズボイニクヤ洞穴から3万3000年前のイヌ科動物の化石が見つかっており、同じ洞穴で人間が生活した痕跡もあったことから、すでに3万年前にヒトとイヌが生活をともにしていた可能性も指摘されている。

イヌがヒトと共に暮らすようになった家畜化と、その後ヒトとイヌが共生の関係を築いていった経過については、有力な仮説が示されている。アメリカ・デューク大学の進化人類学教授ブライアン・ヘア博士が唱えた「ヒトとイヌの収斂(しゅうれん)進化仮説」だ。

「収斂進化」とは、異なる進化を遂げた複数の生物種が、同じような生活環境のもとにいるうち、互いに似通った姿かたちや性質を持つようになっていくことをいう。

2002年、当時ドイツのマックス・プランク研究所にいたヘア博士は、イヌがヒトの視線や指差しを理解できるという論文を『サイエンス』誌に発表した。ヒトにもっとも近いとされる類人猿であるチンパンジーでさえこの理解ができないことから、それまで視線や指差しの理解はヒト特有のものと考えられてきたため、論文はセンセーションを巻き起こした。

この実験を通して、イヌは進化・家畜化の過程で、何らかの寛容性を身につけ、視線でコミュニケーションするというヒトと似通ったコミュニケーション能力を獲得し、共生できるようになったとヘア博士は考察し、提唱したのが「ヒトとイヌの収斂進化仮説」だった。

視線でコミュニケーションするにあたって前提になるのが、どこを見ているかが相手にわかることだ。永澤先生によれば、ヒトの目は横に長く、白目と黒目のコントラストがあるため、どこを見ているかが遠くからでもわかりやすい。そこで視線が意思疎通のシグナルとして有効になったという。

一方、一般に多くの動物は黒目だけしか見えず、どこを見ているかがわかりにくい。人間に近いチンパンジーもほぼすべてが黒目。イヌも、ヒトの白目にあたる部分が隠れており黒目だけが露出しているが、ヒトにおねだりをしたいときなどには、ときどき白目をのぞかせる。

また、イヌとオオカミの顔の筋肉を比較した最近の研究によれば、イヌはオオカミと比べると目のまわりの筋肉が発達しているため、上目遣いをしたり、「困った顔」をしたりと、表情をつけて飼い主を見つめ、コミュニケーションできるというのだ。

「オオカミからイヌに進化する過程で、ヒトの気持ちをくすぐる表情ができるようなイヌが生き残った結果なのではないでしょうか」

訴えるような目で飼い主を見つめるイヌ

ストレスに関わる遺伝子の変化がヒトとの距離を縮めた?

2022年6月、永澤先生たちのチームは、イヌは進化の過程でストレスホルモンであるコルチゾールにかかわる遺伝子が変化し、ヒトといても強いストレスを感じなくなり、ヒトと共生してコミュニケーションをとるという社会性を発達させたのではないかという研究成果を発表した。

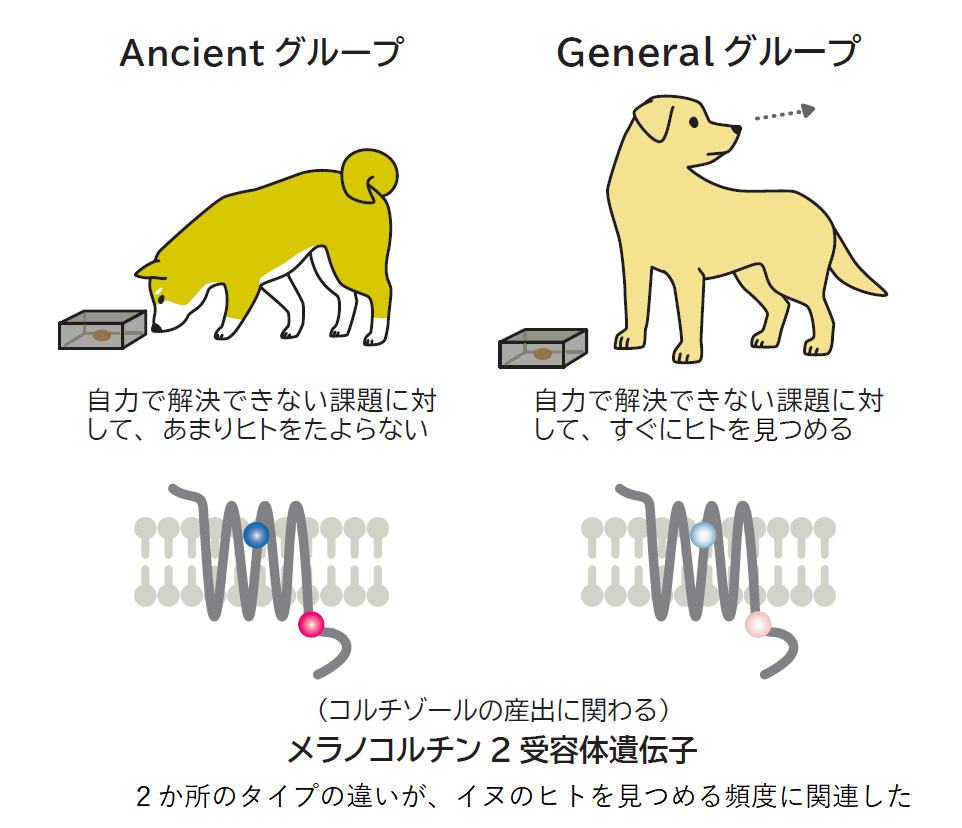

この研究では、一般家庭で飼われている624頭のイヌを対象に、エサが入っているが自分では開けることができない容器を与えて、ヒトへの依存度を比較した。その結果、柴犬や秋田犬など遺伝的にオオカミに近い犬種(Ancientグループ)*はヒトの方を見つめるのに平均36秒かかったのに対して、プードルなどオオカミから遺伝的に遠い欧米犬種(Generalグループ)は平均16秒で見つめ、ヒトへの依存度が高いことがわかった。またGeneralグループでは実験中にヒトを見つめる回数が多かったという。

*DNA解析を使って犬種間の分化を解析した研究によって、東アジアの柴犬や秋田犬、シャー・ペイ、チャウチャウ、北極のシベリアン・ハスキーなどは、古代のイヌの遺伝的特性を保持しており、欧米でつくられた犬種よりもオオカミや祖先種に近いことが明らかになっている。

ストレスホルモンであるコルチゾールをつくるのに関わる遺伝子(メラノコルチン2受容体遺伝子)を調べたところ、この遺伝子に特定のタイプを持っているイヌ(Generalグループに多い)が、自力では容器を開けられない実験でヒトを見つめる頻度が高い傾向にあった。

「イヌがヒトとともに生活を始めてからの長い歴史の中で遺伝子に変化が起き、ヒトに助けを求める傾向の強いタイプの遺伝子に変わったことで、ヒトのそばにいてもストレスを感じにくくなりヒトとの絆を深めていったと考えられます」

「まだまだ仮説の段階ではあるけれど」、と前置きしたうえで、永澤先生はイヌとヒトが一緒に暮らすようになった始まりをこんなふうに思い描く。

「イヌはオオカミと共通の祖先種から分かれたといわれています。オオカミは用心深いし、とても怖がりな生き物。新しいものや、なんだかよくわからない生き物に近づくことはほとんどなかったはずです。その中の一部の、好奇心旺盛な個体が行動範囲を広げて草原に出てきた。ヒトもまた地上で暮らしていて、やがて互いが近づくようになったのではないでしょうか。好奇心旺盛な個体が何度もヒトに近づくうち、たぶん、追い返されたり殺されたりもしたでしょうが、そのうちヒトの側も『近くにいたっていいや』と寛容になり、一緒にいると自分たちヒトを襲う肉食獣が来たら早く気づいてくれてワンワン吠えるので助かると思ったでしょうし、イヌの側もヒトについていればおこぼれの残飯がもらえるというのでお互いのメリットが一致し、共生するようになっていったのではないでしょうか」

イヌ研究のむずかしさとおもしろさ

イヌの社会性を研究するにあたって苦労するのはどういったことだろう?

「一つには協力犬を集めることですね。例えば、メラノコルチン2受容体遺伝子の変異がイヌの家畜化に関係していることを示した実験では、動物病院に相談して、ワクチンを接種しに来るだけの健康なイヌの飼い主さんに協力をお願いしたり、日本犬の保存会に協力いただいたりして、サンプルを集めたイヌは2000頭近く。採血できないとか、イヌが実験に協力してくれないとか、行動データをとり遺伝子解析までいったのが624頭でした。2007年からスタートし、論文をまとめるまでに15年かかったんですよ」

永澤先生の研究室では、調査に協力してくれる一般家庭のワンちゃんを募集中。写真は、2022年12月4日、研究に協力してくれた秋田犬の虎娘(とらこ)ちゃん(右)としずかちゃん(左)。

さらに400を超える犬種がいて、犬種の特性の違いが大きいこと。またそれぞれの訓練やしつけの度合い、生育環境の違いもある。さらに、マウスでやるような、脳を開いて中枢を調べる実験はできないし、脳波を取ろうにも、イヌは頭の筋肉が厚いため筋電図が混入してしまうのだという。

「だから行動が示す結果を解析するしかありません。どこを見ているかを追跡する『アイトラッカー』も、イヌは鼻が長いので邪魔になってうまく計測できないんです」

そうこぼす永澤先生だが、逆に研究のおもしろさはどこに?

「イヌの研究を続けているのは純粋にイヌが好きだということもありますが、イヌについての理解はヒトの理解にもつながっていて、研究を深めていけばイヌと生活環境を共有するヒトの社会の成り立ちを理解することになるということが、私のモチベーションになっています。だから、単にイヌのトリビア的なことがわかったとか、イヌのこんな能力っておもしろいでしょ、というような実験はあまり興味がなくて、ヒトがなぜイヌと一緒にいられるのか、協力し合えるのかといった研究に魅力を感じるし、やりがいにもなっています」

最近は異分野との共同研究も増えてきたという。2017年10月に実を結んだのは、東北大学未来科学技術共同研究センターの大野和則教授たちと取り組んだ、災害救助犬を遠隔モニターする研究だ。

「災害救助犬って、災害現場での集中力が20~30分しか持たないんだそうです。イヌはけなげなので『探せ』と命令されれば捜索行動を続けますが、そういった状態では成果が上がらない。熟練したハンドラー*なら、イヌが疲れていることを素早く見極めて別のイヌに交代させますが、経験が足りないとなかなかそれができない。イヌの状態を客観的に判断しようと開発したのが心電図を測るイヌ用のスーツです」

*ハンドラー:災害救助犬をはじめ警察犬や麻薬探知犬などの職業犬は、それぞれ特別な訓練を行う必要がある。そのための訓練士がハンドラー。災害現場の場合、1頭につき1名のハンドラーがつき、任務の指示や休憩などのコントロールを行う。

「新型サイバー救助犬スーツ」を装着した災害救助犬(2018年5月30日プレスリリースより)

イヌの心拍変動をリアルタイムで計測する技術は、さっそく永澤先生たちの研究に活かされた。

「2022年12月に発表したのが、飼い主がイヌと交流している映像をイヌに見せて、自分の姿とほかのイヌの映像とを見分けられるかを調べる研究です。映像を見ているときに心拍数の変化をリアルタイムで探ったのですが、飼い主に対する愛着が強い個体は、自分と飼い主が交流している映像により強く反応することが示唆されました。サンプル数が少ないので、もう少し調べていく必要がありますが、情動変化を探るツールとして今後さまざまな場面で活躍しそうです」

永澤先生が強調するのは、「イヌの社会性研究は、これまで『競争』の原理で語られてきた進化を、『共生』『協力』という新しい観点で考えるヒントを与えてくれるのではないか」ということ。

「ヒトを理解するための研究としては、ヒトにもっとも近いとされるチンパンジー研究がありますが、チンパンジーは基本的には競争して生きている動物だといわれてきました。イヌとチンパンジーを比べればチンパンジーの方がはるかに知能は高いけれど、イヌはヒトのために生きていると私たちに思わせるほど、従順で友だちのような動物。それはヒトとイヌが協力して生きてきた歴史があるからです。進化とは、競争ではなく、共生とか協力の上に成り立っているのではないかとつくづく思います。そういう観点に立ってイヌの社会性を科学の目でみていけば、これからも、新しい発見が次々と出てくるに違いありません。

これまでイヌとヒトが見つめ合うという1対1の関係を中心に研究してきましたが、これからはイヌが存在することで、どんな効果がコミュニティに生まれるのかといった、社会学的な側面にもアプローチしていきたいと考えています」

(2023年2月15日更新)