末次 健司(すえつぐ・けんじ)

神戸大学大学院理学研究科生物学専攻 教授

1987年奈良県生まれ。2010年京都大学農学部卒業。14年京都大学大学院人間・環境学研究科相関環境学専攻博士後期課程修了(人間・環境学博士)。日本学術振興会特別研究員、京都大学白眉センター特定助教などを経て、15年神戸大学大学院理学研究科特命講師。講師、准教授を経て22年より現職。専門は進化生態学。「寄生と共生」「生物種間相互作用」「ナチュラルヒストリー」をキーワードに、進化生態学や系統分類学の視点から植物、菌類、昆虫などさまざまな生物の研究を行う。とくに菌従属栄養植物や多様化したラン科植物の研究に力を注ぎ、キリシマギンリョウソウ、コウベタヌキノショクダイなど国内外で50種近くの新種を発見している。

ショートムービーで見る研究のあらまし

葉がなく寄生して生きる地下の植物!?

「植物にはどんな特徴がありますか?」と聞かれれば、ほとんどの人が“葉緑素を持ち光合成を行うこと”と答えるだろう。太陽のエネルギーから糖やでんぷんなどをつくり出し、生態系の食物連鎖の底辺を支えている。しかし、地球上に約30万種存在するといわれる植物のうち、約1000種は光合成を行わないのだという。

その姿を目にする機会は滅多にない。国内外に広く生息はしているものの、日に当たる必要がなくなって葉を捨て去り、普段は土の中にいるからだ。花をつけるわずかな期間だけ地上に姿を現すが、花の大きさは多くの場合1cmにも満たない。受粉を終えて枯れてしまえば、再び薄暗い日陰の地に身を潜めてしまう。

末次先生は、そんなユニークな植物を求めて全国を飛び回り、国内外で50種もの新種を発表している。光合成を行わない植物とはどんなものなのか、いくつか先生の撮った写真を見せてもらおう。

ヤッコソウ

高さは数cmほど。シイノキの根元などに群生する。ラフレシアの仲間だと考えられていたが、研究を進めるうちに、この仲間ではないとわかり牧野博士がヤッコソウ科を新設した。近年のDNA解析ではツツジ目に属することがわかっている。

ギンリョウソウ

全国に分布する。白い半透明の色からユウレイダケとも呼ばれる。こんな姿だがやはりツツジの仲間。

タヌキノショクダイの仲間

全体の形が燭台(しょくだい、ろうそくを立てるのに使う台)に似ているので名づけられた。壷状の花に細長い突起(花びらの一部が変形したもの)がある。ハエが細長いものの先端にとまる習性を利用して、ハエを招き寄せるための形と考えられる。

ハルザキヤツシロラン

枯れ葉とよく似た保護色で身を守りながら、腐ったキノコのようなにおいでハエを誘惑する。

ノソコソウ

1円玉より小さい。鮮やかな赤紫色で葉はない。西表島、石垣島、沖縄島に分布する(撮影 杉本嵩臣)。

いずれも緑色の葉はどこにもない。花の形も普通の植物とはかなり違うけれど、繊細で美しい。それにしても、光合成をせずに、いったいどうやって生きているのだろう?

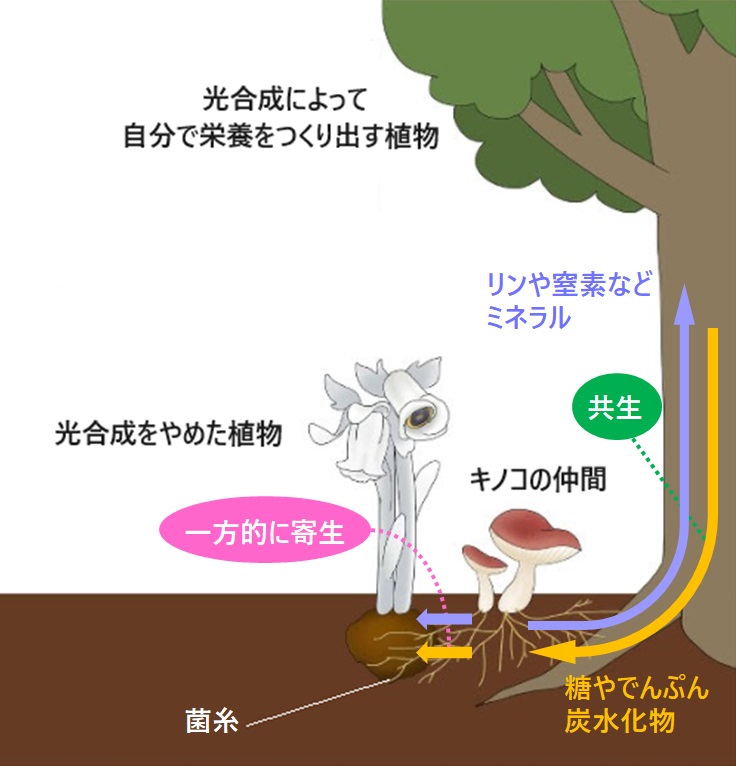

「光合成をしない植物には、その栄養を得る方法によって大きく2つのタイプがあります。まず、他の植物に寄生して栄養をもらう『寄生植物』。熱帯に生息するラフレシアなどはそのタイプです。そして、もう1つはキノコなどの菌類に寄生して養分をもらう『菌従属栄養植物』。私の主な研究対象です」

じつは、光合成を行って自活しているように見える普通の植物も、その8割ほどは地下で菌とつながって共生しているという。共生する菌はいろいろだが、「菌根菌」(きんこんきん)と呼ばれるキノコやカビの仲間であることが多い。菌根菌は植物の根に入り込んでそこから菌糸をのばし、土壌からリンや窒素といったミネラルを吸収して植物に与えている。植物はお返しとして光合成でつくった糖やでんぷんといった炭水化物を菌に与えていて、その量は植物が光合成でつくる量の2割にもなる。

植物と菌が土の中でつながっていたなんて驚きだ!

「しかも、菌と植物は互いに相手の貢献度を審査しています。そのため、植物が炭水化物の提供を止めると、菌もミネラルの提供を止めてしまいます。ところが、おもしろいことに菌従属栄養植物は何らかのしくみでその審査をパスして菌をだまし、自分は炭水化物を与えることもせずに菌からミネラルを横取りしています。おまけに、根に入り込んだ菌糸まで消化して栄養にしてしまうのです。審査をパスする方法はまだよくわかっていませんが、おそらく菌に栄養を与えているというニセの信号を出してだましているのでしょう。菌にとっても厳重な審査をするにはそれなりの労力がかかりますから、わずかな横取りなら、見張るより目をつぶるほうが効率的なのだと考えられます」

光合成をやめた植物は、菌類をだまし、ミネラルや炭水化物を横取りしている。

このように、光合成をやめた植物たちは何らかの手段で菌類をだまし一方的に寄生しながら、他の植物が進出しなかった森の暗がりに進出してきたといえるだろう。

菌と深い共生関係があるグループから進化

人間の社会では過剰にモノを所有することをやめたミニマムな生き方が注目されているらしいが、植物が光合成をやめるなんて、ずいぶん思い切った生き方を選んだものだ。しかし、被子植物の進化の歴史を見てみると、光合成をやめる進化は50回ほど個別に起こっているらしい。その時期もさまざまなのだという。では光合成をやめるという大胆な変革はどのようにして起こったのだろうか?

「動物で色素が少ない突然変異を『アルビノ』といい、植物でも実生(みしょう、種子から発芽したばかりの植物)の段階では葉緑素の少ないアルビノが見られることがあります。ただし、その植物は十分に光合成ができず、寄生する能力を持っていなければ必要な炭素を得ることができないため、種子に蓄えた養分が足りなくなると枯れてしまいます。一方で、光合成だけではなく菌からも炭素を収奪できる能力があれば、生き残ることができるでしょう。一般に、寄生能力の獲得と光合成機能の消失が同じタイミングで起こることは考えにくいため、菌従属栄養植物はもともと菌に深く依存しているグループから進化していったと考えられます。

その証拠に、菌従属栄養植物の仲間で、圧倒的に種数が多いのはラン科の植物です。ラン科はキク科と並んで種類の多い大きなグループですが、そのすべての種が生活史の最初の段階で菌に寄生しています。ランの種子には胚乳(はいにゅう、種子を構成する組織で養分を供給する働きがある)がなく、最初は菌から栄養をもらっているのです」

ランや菌従属栄養植物が多く生息する熱帯雨林の林床(りんしょう、森林内の地表面をいう)には、太陽の日射しのわずか1%しか届かないという。そうした厳しい環境では、光合成をして自活するより、光合成をやめて菌に寄生できたほうがたしかに楽に違いない。

「その進化の過程をよく現しているのがマヤランです。葉は退化していますが、結実すると緑になり少しだけ光合成も行います。同じくラン科のキンランは栄養の半分ほどを光合成でつくり、残りの半分は菌類からもらっている『部分的菌従属栄養植物』です。マヤランはキンランよりも少し進化した段階と考えることができます。あるとき私は突然変異で生まれたアルビノのキンランを見つけました。葉緑素はほとんどなく菌類から栄養を得て、かろうじて生きていたのです。こうした個体が子孫をつないで菌従属栄養植物へと進化していったのかもしれません」

左:里山などで通常見られるキンラン。

右:光合成ができず、菌類から栄養分のすべてをもらっているアルビノのキンラン。

葉がないマヤランは花だけを見ると光合成をやめた植物と思われがちだが、成長とともに緑になり、果実の時期には1/4程度の炭素を光合成でまかなっていると推定されている。

白く透き通ったガラス細工のような姿が美しい菌従属栄養植物の一種であるギンリョウソウは、ツツジと同じグループだ。あの真っ赤なツツジとギンリョウソウが同じ仲間だとはにわかに信じられないが、解剖して果実における種子の入り方などを調べると、ツツジ科の特徴がはっきりあるそうだ。よく見れば、花の形もツツジ科のドウダンツツジやブルーベリーとよく似た筒型をしていることがわかる。先生によれば、ツツジ科にも菌と共生関係の深い種があるという。

光合成をやめた植物たちがどのように生き方を変えてきたのか、興味はつきない。

花粉や種子をどう運ぶ?

植物は自分で移動できないため他の生き物に花粉を託して運んでもらっている。しかし、光合成をやめた植物が多く暮らす暗い森林は、ハチやチョウはあまりやってこない。では誰が花粉を運んでいるのだろう?

「ヤッコソウはその甘い蜜を吸いにメジロなどが訪れることは知られていましたが、誰が花粉を運ぶのかは謎のままでした。そこで2008年から2年間、ヤッコソウの生息地で昼夜を通して観察を続けたところ、スズメバチ、ゴキブリ、カマドウマが蜜を求めて訪れ、花粉をまとって飛び去っていくことが確認できました。ヤッコソウの蜜はかすかに発酵臭があって、そのにおいで樹液の発酵臭に集まる虫たちをおびき寄せていると考えられます」

ヤツシロランの仲間の研究では、ショウジョウバエとの新たな関係が明らかになった。クロヤツシロランはキノコに寄生して栄養をもらうだけでなく、キノコの腐ったようなにおいを漂わせてキノコに集まるショウジョウバエをだまして花粉を運ばせている。つまり、地下でも地上でもキノコのおすそ分けで暮らしている植物だ。

「クロヤツシロランにやってくるショウジョウバエは、通常はキノコに産卵し、生まれた幼虫もキノコを食べて育ちます。しかし、ときどき間違えてクロヤツシロランに産卵してしまうことがあるのです。クロヤツシロランに産み付けられた幼虫は、ふ化しても餌となるキノコがなくて死んでしまいます。ところが、近縁種のフユザキヤツシロランでふ化した幼虫は、腐ったランの花びらを食べて見事に成虫になりました。菌従属栄養植物は自身が寄生しているキノコと似た成分を持つことが明らかになっているので、幼虫はそれを食べて成長できたのだろうと考えています。フユザキヤツシロランはショウジョウバエをだますだけでなく共生関係にもあったのです」

フユザキヤツシロランの花の中に卵を産みつけるショウジョウバエ。

菌従属栄養植物の中には、ハチやハエなどの昆虫に頼るのではなく、自家受粉するものもいる。ツチアケビは昆虫がやってこないように袋をかぶせても、同じように果実をつけるし、タケシマヤツシロランやクロシマヤツシロランは、なんと花を咲かせず、つぼみのまま受粉するという。

光合成だけでなく花を咲かせることなく、つぼみのまま自家受粉して実をつけるクロシマヤツシロラン。

花を咲かせずに自家受粉する植物もあるんだって!

では、種子はどのように運ばれていくのだろうか? これまで菌従属栄養植物の仲間の種子はとても小さく軽いため、風の力を借りて拡散すると考えられていた。しかし、森の中は風通しが悪く、種子を拡散するには効率が悪い。そこで調べてみたところ、カマドウマがギンリョウソウをはじめ、いくつかの菌従属栄養植物を食べていることが明らかとなった。

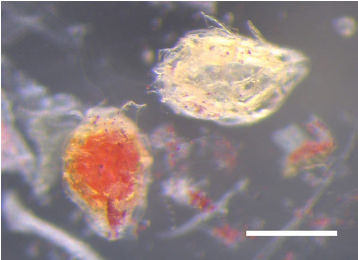

「最初はネズミなどの哺乳類が関わっているのではと考え、自動撮影のカメラを設置したのですが、それらしいものは何も写っていませんでした。でも、小さな食痕(しょくこん、エサを食べた痕跡をいう)が残っていたんです。そこで、夜の森に這いつくばって観察したら、カマドウマがやって来て果実を食べている姿を見ることができました。小さすぎてカメラのセンサーでは感知できなかったんですね。その糞を顕微鏡で調べたところ種子が消化されずに残っていて、カマドウマがギンリョウソウの生息域の拡大を担っているとわかりました。ネズミなどの哺乳類がいる地域で、カマドウマというバッタの仲間が植物の種子を運ぶという事例は世界で初めての発見です」

ギンリョウソウの果実を食べるカマドウマ。

カマドウマの糞。白っぽく見えるのはギンリョウソウの種子。

スケールバー=0.5mm

虫だけでなく国の天然記念物、アマミノクロウサギがヤクシマツチトリモチという寄生植物を盛んに食べていることも発見した。さらに、アマミノクロウサギはヤクシマツチトリモチを食べると移動先で糞をして種子の拡散にも関わっていた。アマミノクロウサギがいなくなったらヤクシマツチトリモチの繁殖にも影響が出るかもしれない。

普段は姿さえ見えない植物や菌たちだが、生態系におけるネットワークは想像以上に複雑に拡がっていた。

左:ヤクシマツチトリモチ 右:アマミノクロウサギが食べたあと(撮影 田代洋平)。

糞の中には生きた種子が大量に含まれていた。赤色に染まっているのが生きている種子。スケールバー=0.2mm

国内で30もの新種を発見!

ところで、末次先生が光合成をやめた植物の研究を始めたのはなぜだろう?

先生は幼い頃から、虫や植物の観察に熱中する子どもだったという。図鑑も好きで、虫や植物の名前から、ひらがなより先にカタカナを覚えてしまったほどだ。小学校低学年のとき、奈良県の春日山でギンリョウソウを発見したが、そのときは珍しい植物を見つけたという程度だったらしい。中・高校時代は科学部の生物班に所属して昆虫採集や標本作りに没頭し、大学は虫の研究をやろうと昆虫生態学研究室のある京都大学農学部に入学。そして1年次の教養の生物自然史基礎論の授業で加藤眞(かとう・まこと)先生に出会い、大きな影響を受けた。

「先生は生態学がご専門で、とくに陸域・水域を問わず生物種間の相互作用について広く研究されています。授業では補講と称して1年生もフィールドに連れ出してくれました。そこで、私自身も生物同士のつながりに興味を持ったんです。一方で、昆虫を研究の核に据えると名前のついていないものが多すぎて生態を見ていくのは大変です。これに対し植物は調査も分類も進んでいるし、移動しませんから長期的に生態を見るにもいい。植物と関係の深い昆虫も研究できるので、両者に興味がある私にはもってこいだと考えました」

さらに、大学の演習林(研究や教育のための実習林・実験林)でショウキランと出会ったことで、光合成をやめて菌に寄生する植物たちの生きざまに興味を持ち、もっと調べてみたいと思うようになった。大学院では加藤先生の研究室に進もうと決めて、4年次では微生物環境制御学をテーマに選び、微生物を扱うスキルも身につけて着々と準備を進めていった。

「植物の生態を考えるうえで菌類とのつながりを忘れるわけにはいきません。菌根菌はもちろん、花の蜜にも微生物がたくさんいます。蜜には糖分が多く酵母も含まれていて、微生物によって発酵するのですが、関与する微生物によって蜜のにおいも変わるし、においに誘われてやって来る昆虫も変わります。フィールドの調査も大切ですが、DNAを用いた解析技術で微生物を介した生物間のつながりを明らかにできれば、光合成をしない植物についてもさらにいろいろなことがわかるだろうと思っていました」

菌従属栄養植物が営む菌とのつながりに着目したことで、それまでブラックボックスだった地下の生態系に新たな知見が加わることになったし、新種の発見にもつながったという。

なかでも2022年に先生が発見した「キリシマギンリョウソウ」は、世界で1種しかないとされていたギンリョウソウに新たな種が見つかったという学術的にもインパクトの高い発見だ。キリシマギンリョウソウの存在自体は以前から知られていたものの、それがギンリョウソウと別種であると判定するまでには20年もの歳月を要した。

霧島にて、ギンリョウソウの生態調査。

「ギンリョウソウは属内に1種しか無かったため、どこまで違えば別種と認められるかという判断が難しく時間がかかりました。別種と判断する生物学的根拠のひとつとして、交配できるか否かということがあり、植物の場合は花の形質が大きな決め手になります。花の色や形、においが異なると訪れる昆虫が違うため、花粉の交流が起こらず、別種と判断できるわけです。

ギンリョウソウとキリシマギンリョウソウは開花時期が違っているため花粉の受け渡しができない可能性がありましたが、色以外は花の形がよく似ていました。ところが、地下部を見ると、根の形や根がつく深さがかなり違っていたのです。さらに詳細に調べたところ、ギンリョウソウとキリシマギンリョウソウは共生菌が違うことがわかりました。共生菌が違うということは花粉の受け渡しがあったとしても繁殖できない可能性が高く、新種と判断する根拠のひとつになりました。さらに植物そのもののDNA分析からも、実際にギンリョウソウとキリシマギンリョウソウは遺伝的に分化していることが明らかになりました」

このほか、オモトソウやアマミノヤツシロラン、コウベタヌキノショクダイなど、先生が新種として発表した菌従属栄養植物は国内だけでおよそ30種にもなるという。

キリシマギンリョウソウ。2022年11月に新種として発表。

2017年に新種として発表したオモトソウ。石垣島で発見された。日本の植物として初めて、国際生物種探査研究所が決定する2017年の「世界の新種トップ10」に選ばれたという(撮影 杉本嵩臣)。

コウベタヌキノショクダイ。博物館で形態を調べ2018年に新種として発表。絶滅したと考えられていたが、2021年に神戸から20㎞ほど離れた三田市で再発見した。

ちなみに、普段は地中に隠れて姿も見えない菌従属栄養植物をどうやって探していくのだろう。

「気配があるんですよ。まず、寄生している菌類が好きそうな、ちょっとふかふかして湿度が高く、一日を通して環境の変化が少ない場所を狙います。日当たりが悪い、暗いところですね。あとは、周辺にある木の種類や太さなども見ます。また開花時期やおおまかな場所などは、博物館の標本も確認してあたりをつけることもできます。同定されていない標本も多いのですが、同じグループであれば開花時期が似ているので、参考にすることができます。同じフィールドで何十時間も調査することもありますが、つらいと思ったことはありません。むしろ、贅沢な時間だなあと楽しんでいます」

沖縄本島でのフィールド調査。タカツルランを見上げる末次先生。

屋久島の低地を守る

研究の一方で、植物生息地の自然環境保護・保全も大事な課題だ。ギンリョウソウやマヤランのように東京近郊で身近に見ることができる菌従属栄養植物もあるが、その詳しい生態が知られないまま絶滅の危機にさらされているものも少なくない。

現在、先生が保護活動に力を入れているのは屋久島だ。現地の植物愛好家や写真家など情報や知識を持つ方々とやり取りをしながら、「屋久島照葉樹林ネットワーク」という市民団体とも連携して講演会の開催やマスコミへの情報発信などを行っている。

屋久島での講演会の様子

屋久島は世界自然遺産であり国立公園にも指定されている。しかし、菌従属栄養植物が多く生息している低地はいずれの指定地域にも属していないところが多く、林業の規制は難しいという。

「目に見えにくい植物だけに保全の重要性を理解してもらうことは難しいのですが、長年伐採されていない豊かな森に生えるといった特性を訴えつつ、林野庁と環境省がうまく連携して動いてもらえるように働きかけています。また保全といってもいろいろなレベルがあります。例えば、ヤクノヒナホシのように本当に希少なものについては生息地情報も制限して人が来ないようにする必要があります。一方で、ヤッコソウのように比較的丈夫で生息地も確保できているものは観光資源として活かし、菌従属栄養植物や寄生植物の存在、ひいては保護・保全の必要性を知っていただく機会をつくっていければと思っています」

ヤクノヒナホシ(屋久雛星)。名前の通り、屋久島で発見された小さなお星さまのような植物だ。

菌従属栄養植物は詳しい生態はもちろん、その存在もようやく知られるようになったばかりだ。分子生物学的な新しい研究手法はもちろん、フィールド調査のようなアナログな研究手法でも新しい発見をするチャンスはまだまだ多い。

「新種の記載もおもしろいし、フィールドが苦手なら研究室で分子生物学的に生態の謎を解いてもいい。私自身も“何が未知かもわからない”なか、誰も知らない生き物の世界をのぞきたい一心で研究を続けているんです」

当面の課題は菌従属栄養植物が菌類をだまして栄養を横取りするシステムの解明だ。しかし、そのためにはまず植物全般の菌根共生のメカニズムをもっと詳しく明らかにしなければならない。テーマも課題も山積みだが、研究者をめざす人にはまさに宝の山。

「研究は何をやってもいいんです。とことん突き詰めればおもしろくないことなんてない。自分の興味のあるものを丁寧に観察することがとにかく大事だと思います」

大きな命題を追いかけるのではなく、誰も知らないこと、何もわかっていないものを知りたいという気持ちで掘り下げていく。時間さえあれば虫や植物を観察していた子どもの頃の気持ちが、今でも先生の研究のモチベーションだ。

ボルネオ島にて。ウツボカズラ属の食虫植物の1種であるネペンテス・ベイチ(Nepenthes veitchii)とともに。

(写真提供:末次健司先生)

(2023年12月11日更新)