豊田 正嗣(とよた・まさつぐ)

埼玉大学大学院理工学研究科/理学部分子生物学科 教授

2002年名古屋大学理学部物理学科卒業。08年名古屋大学大学院医学系研究科細胞情報医学専攻修了。博士(医学)。日本学術振興会特別研究員(奈良先端科学技術大学院大学)、JSTさきがけ研究者(米国ウィスコンシン大学マディソン校)などを経て16年より埼玉大学に。准教授を経て22年より現職。細胞内のカルシウムイオンの濃度変化を個体レベルでリアルタイムに可視化する独自のイメージング装置を用いて、植物の情報伝達の謎に迫っている。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

秒速1mmの速さで植物がSOSを発信!

「動物」は動くことができるけれど、「植物」は敵に襲われても逃げることできない受け身の存在だと思っている人は少なくないだろう。ハエトリソウやオジギソウが子どもに人気があるのも、植物がまるで動物のように葉っぱを閉じたり、おじぎをしたりするからだ。そんな植物の情報伝達の謎を次々に解き明かしているのが、埼玉大学の豊田正嗣研究室だ。2018年には「植物は虫に食べられると、その危険情報を全身に伝えて身を守る」しくみを解明、そして近年も「植物がにおいを感じる瞬間の可視化」や「オジギソウのおじぎのメカニズムの解明」といった研究成果を相次いで発表している。

「植物には脳も神経系もありません。しかし、じつはいろいろな情報を動物のように敏感に感じていることが研究によって明らかになってきました。たとえば、虫に葉っぱを食べられたら植物にはなすすべもないと思うでしょう。でも、葉っぱを食べられた瞬間に全身にSOS信号を出していたんです。植物が刺激に対して反応するメカニズムを、私たちは独自のイメージング技術で可視化することで解き明かそうとしているんです」

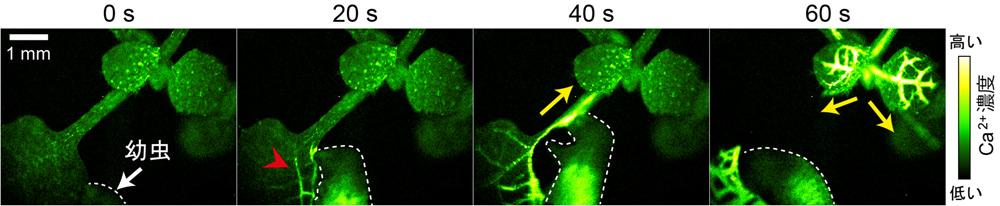

動物の神経細胞では、グルタミン酸受容体が情報伝達を担っている。このグルタミン酸受容体は植物にも存在していて、植物が傷つけられるとグルタミン酸が細胞の外に漏れだし、細胞表面のグルタミン酸受容体に結合して、カルシウムイオン(Ca2+)の電気的なシグナルが発生。そのシグナルが養分を運ぶために使われている師管を通って植物全体に伝わり、それ以上虫に食べられないように、遠くの葉に防御物質を作らせていたのだという!

「Ca2+のシグナルの伝わる速度は秒速1mm。Ca2+は多くの動物の筋肉の収縮や神経伝達、ホルモン分泌などに重要な役割を果たしている物質ですが、動物と同じ物質が、植物の情報伝達も担っていたというわけですね」

この成果は2018年にScience誌に発表され、植物全体が蛍光タンパク質によってピカピカと光りだす実験映像は、世界中の研究者を驚かせた。

幼虫(点線)が葉っぱをかじると、またたく間にCa2+シグナルが植物全体に広がっていく様子がわかる。

動画はこちら→

ちなみに、先生たちが研究で使っている植物はシロイヌナズナという菜の花やキャベツなどと同じアブラナ科の1年草*だ。日本にも帰化植物**として自生していて、高さは10~30cmほど。春には小さな白い花が咲く。発芽して種子が採れるまでの期間が約6週間と短く、2000年には全ゲノムの解析が行われ研究用のモデル植物として広く使われている。

*1年草:発芽し、成長して花が咲き、種子ができると枯れてしまう植物。一方、季節が変わっても枯れることなく、毎年花を咲かせる植物を多年草という。

**帰化植物:外国原産の植物で、輸入されたものが野生化して国内各地に広まっていったもの。

物理学から植物研究の道へ

「植物の感覚を可視化する」というテーマで研究を進めてきた豊田先生だが、そもそも植物に興味を持ったのはどうしてなんだろう?

「もともと物理が専門だったんです。小さいころから科学には興味がありました。単身赴任の父が年に2、3回、科学雑誌の『ニュートン』をお土産に買ってきてくれたんです。それを読んで宇宙やミクロの世界に興味が湧き、物理の数式や理論を使って宇宙や量子力学の研究をしたいと考えて名古屋大学の理学部物理学科に入りました。大学3年生のある日のこと、父から下宿先にビデオテープが届いたのです」

そのビデオは『NHKスペシャル 驚異の小宇宙 人体』。人間の体そのものが小宇宙であるというタイトルに惹かれて全巻を一気に見た先生は、生物の複雑さや美しさ、人間の性格や感情も親から遺伝するといった不思議に改めて興味を持った。そして、物理学を使って、生物の“宇宙”を解き明かしてみたいと考えるようになったという。

「それまで生物に興味はなかったのですが、生物、物理、脳といったキーワードで検索すると、同じ名古屋大学医学部の曽我部正博(そかべ・まさひろ)先生という名前があちこちでヒットしました。生物物理学がご専門で神経細胞の研究をしている先生でした。そこで軽い気持ちでメールを送ってみると『興味があるなら、いらっしゃい』と返事をくださった。さっそく物理学科に在籍しながら、医学部の曽我部研究室に顔を出すようになりました」

じつは名古屋大学物理学科は日本の生物物理の草分け的存在で、生物物理の研究室が4つもある特別な環境だった。それを知った豊田先生は物理学科のK研(研究室名は、大沢文夫先生らが立ち上げたKolloidik研究室のKに由来)に入り、そこで大学4年から修士修了まで、神経細胞のシナプスの研究をしながら、独学で生物を学び直すことにした。そして、空いている時間は医学部の曽我部研究室に通うようになった。

「K研でも曽我部研でも神経の研究をしていましたが、生物物理が専門なので自分で装置を作る人が多かったんです。私も電気生理学用の装置や顕微鏡を自作、改良して、シナプス伝達におけるCa2+の可視化などに取り組んでいました。物理の技術で生命現象を解明できることにすごく感銘を受けました」

カエル神経筋接合部 シナプス前末端Ca2+イメージング

博士課程で正式に曽我部研に入った豊田先生は、曽我部教授からいきなり新しい研究テーマを渡された。「植物に新しいイオンチャネル*のようなものが見つかったから調べてほしい」というのだ。

「イオンチャネルは、動物の脳や筋肉の情報伝達に使われる大事なタンパク質です。それが植物にもあるということに興味が湧いて引き受けることにしました。これが植物の研究に関わるきっかけです」

*イオンチャネル:細胞の生体膜にある膜貫通タンパク質の一種で、イオンを通過させることで細胞内に情報を伝える役目を担っている。

植物の遺伝子に関する研究が大きく進み始めたのは、2000年にシロイヌナズナの遺伝子が解読されてからだ。植物のイオンチャネルも、そのころから本格的な研究がスタートしている。

「私が 医学部に入ったのは2004年ですから少々乗り遅れた感じでした。でも、その植物のイオンチャネルを発見した研究者が、『解析方法がない』と曽我部先生に相談してきたのです。その研究を託されたわけで、これはチャンスです。さっそく装置の開発を始めました」

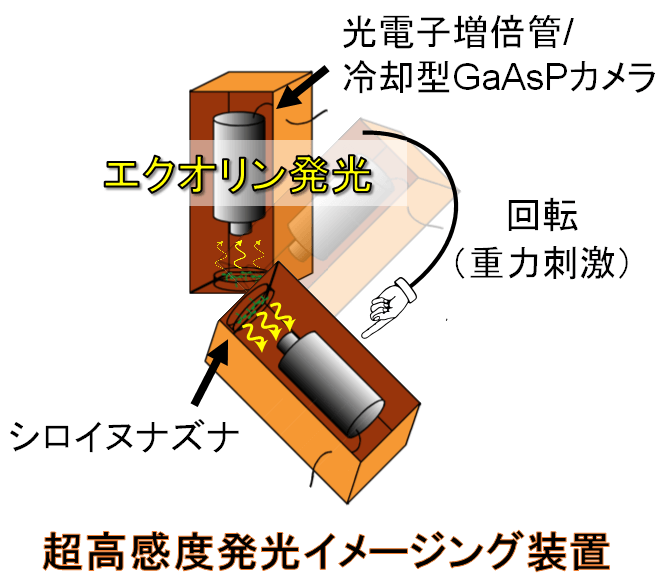

豊田先生たちは、植物のイオンチャネルは重力(傾き)や接触などの刺激を感知するために利用されているのではないかと予測していた。そこで、まず植物が重力を感じたときに出るCa2+シグナルを検出することを考えた。植物の細胞に神経細胞などの研究で使っていたCa2+に反応する発光タンパク質を発現させて、それをカメラで測定しようというのだ。

「ところが植物のCa2+シグナルは本当に微弱で、発光タンパク質はうまく検出できませんでした。カメラに光を増幅する装置を組み付けて検出感度を上げてみたのですが、それでも植物を固定した装置を少しでも傾けると、カメラで検出できる光量が変わってしまう。仕方がないので植物を動かすと一緒にカメラも動くように、カメラと植物固定装置を一体化した超高感度な測定装置を開発しました。それによって、ようやく植物が重力を感じて発するCa2+シグナルを可視化することができたんです」

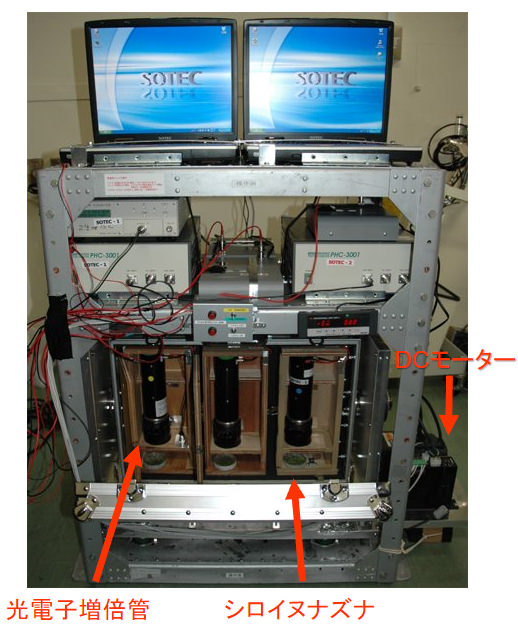

カメラと植物固定装置を一体化した測定装置。植物とカメラの相対位置を保ったまま、この箱が回転する。

また、因果関係の実証にあたっては無重力環境も必要だった。豊田先生は航空自衛隊の協力を得て自作の測定装置とシロイヌナズナとともに航空機に乗り込み、上空9,000mから6,000mの間で放物線落下する際に生じる20秒間の無重力環境で実験を行ったという。

植物の重力を感知するシグナル伝達を無重力環境で実証した際の装置。

航空機に乗り込んで実験する豊田先生。

事件は現場だけでなく会議室でも起きていた?

イオンチャネルの研究で無事学位を取得し、その後、奈良先端大学のポスドク(博士研究員)を3年間務めた先生は、2011年からアメリカに留学した。英語に慣れることと国際的な研究ネットワークを広げることが目的だった。留学先は、アメリカのウィスコンシン大学マディソン校。そこには植物のCa2+シグナルで先駆的な研究を行っているサイモン・ギルロイ(Simon Gilroy)教授の研究室があり、教えを請いたいとオファーをして受け入れてもらえたのだ。

「サイモンはアロハシャツを着て髪の毛は腰まで伸ばし、まるで仙人のようでした。学会では身振り手振りを交えたすごくエネルギッシュな発表をするのに、研究室では謙虚でシャイ。純粋に科学が好きで、私の下手な英語にも真剣に耳を傾けてくれる本当にいい人でした。もちろん、研究では植物のCa2+の可視化の研究を1990年代から牽引してきた実力者です。細胞レベルのイメージングの研究、とくに植物の気孔や根におけるCa2+の変化を研究してきた方です」

卒業セレモニーにて。左からサイモン・ギルロイ教授、ダーク・スペンサー(卒業生)、豊田先生、長女。

豊田先生は留学を決める前に、ある企業と一緒に開発した「遠心顕微鏡」を使って植物のCa2+シグナルをよりリアルに捉えたいと考えていた。それまでの装置は、カメラのシャッターを何分も開放して、ようやく写真が1枚撮れる感度しかなかったからだ。

「それには、より明るくシンプルなセンサーが必要でした。そこで思いついたのがG-CaMP*というバイオセンサーです。これは2001年に中井淳一博士(現・東北大学教授)らによって開発されたカルシウムセンサーで、神経細胞の可視化などに使われていました。それを植物に発現させると、Ca2+シグナルが緑色蛍光タンパク質で明るく光るんです。当時、G-CaMPを植物に使った人は誰もいませんでした」

*G-CaMP:緑色蛍光タンパク質(GFP)を人工的に改造して、Ca2+が結合するとより明るく光るようしたタンパク質。G-CaMPの蛍光強度の変化が、Ca2+濃度の変化に対応する。

豊田先生はギルロイ教授の研究室で、持参した遠心顕微鏡とG-CaMPとを組み合わせた新しいイメージングツールづくりに取り組んだ。

「さっそく、シロイヌナズナにG-CaMPを導入し、蛍光タンパク質を発現させてみました。ところが、顕微鏡を覗くと予想外に暗かった。うまく発現できなかったとがっかりしました。ところがあるとき、シロイヌナズナの入っているシャーレをうっかり落としてしまったんです。それをもう一度、顕微鏡にセットして覗いたら、シロイヌナズナがピカピカ光っているんですよ。びっくりしてシャーレの蓋を開けてシロイヌナズナに触ってみると、その場でさらに光り始めた。植物のダイナミックな反応を目の当たりにして衝撃を受けました」

シロイヌナズナの葉の表面に触れると、すぐさま光り始める。

シロイヌナズナの葉の表面をT, O, U, C, Hの文字を書くようになぞると、発生したCa2+シグナルによって”TOUCH”の文字が浮かび上がる。

植物はいろいろな刺激を敏感に感じている! そう実感した先生は、いろいろな刺激をシロイヌナズナに与えてみた。そして、葉っぱをはさみで傷つけたとき、傷つけた場所から緑色の蛍光がみるみるうちにシロイヌナズナのすみずみまで伝わっていくのが見えた。

「傷つけた葉から全体に伝わるまで、わずか1分ほどです。Ca2+シグナルは傷ついた葉だけではなく、離れた葉にまで伝わっていったんです。テレビドラマの台詞じゃないけど『事件は現場(傷ついた葉)でも起きているけど、会議室(離れた葉)でも起きていたんだ!』と興奮してしまいました」

改めて検証し、植物が傷つけられるとグルタミン酸が細胞の外に出てグルタミン酸受容体に結合し、Ca2+が細胞の中に入ってきてシグナルを出すこと。そして、Ca2+シグナルが伝えられた他の葉でも防御物質をつくることがわかった。一方、グルタミン酸受容体を欠損させたシロイヌナズナでは、Ca2+シグナルが伝わる現象は起きなかった。こうした結果をまとめて2018年に発表した論文が、冒頭で紹介した「植物は虫に食べられると、その危険情報を全身に伝えて身を守る」しくみの解明だ。

広視野&高感度のイメージングシステムを作る

論文発表を機に、先生たちの研究はいかに植物全体のカルシウムシグナルを丸ごと見るかということにフォーカスしていった。その当時、世の中では光の回折限界を超えて細胞の分子の動きがナノレベルで見える「超解像蛍光顕微鏡」がノーベル賞を取って注目されていたが、先生たちは視野をマクロにどんどん広げていったのだ。

2018年に論文を書いたときには4cm四方しかなかった検出装置の視野は、2年後には7cm四方となり、さらに2年後には装置のベースを顕微鏡からカメラに置き換えた。その結果、試料を上から覗くのではなく、横から植物に正対して観察できるようになり、視野が50cm四方の撮影が可能になった。

「顕微鏡はミクロなものを拡大して見る装置ですが、それでは葉が傷ついた現場しか見えない。私たちはその葉からさらに離れた葉で起きていることも見る必要があったんです。装置の改良で、持ち運びでき、かつさまざまな角度から、大きい葉も一度で全体を撮影できるようになりました。しかも明るい蛍光センサーなら植物が少し動いても映像で記録することができます」

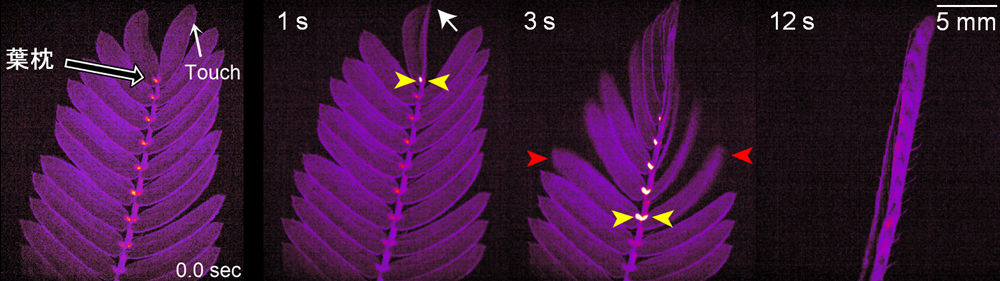

こうした高視野・高感度のイメージングシステムを使って探究したのが、オジギソウのおじぎのメカニズムだ。オジギソウの動きも接触による刺激でCa2+シグナルが出ているのではないかと考え、G-CaMPを組み込んだオジギソウで実験を行った。すると予想通り、葉に触れることでCa2+シグナルが発生し、それが葉の根元にある葉沈(ようちん)という植物の関節のような部分に伝わって、その0.1秒後には葉が折れ曲がり閉じることが可視化された。さらに、葉を閉じないオジギソウの変異体をつくってバッタの食害を比較したところ、葉を閉じる個体よりも多く食べられてしまうことがわかった。

オジギソウに触れたときに発生するCa2+シグナルの可視化。明るく光るのがG-CaMP。オジギソウに接触すると、葉枕でCa2+シグナルが発生し(黄矢尻)、次々に葉の運動が起こり(赤矢尻)、葉が閉じる。

動画はこちら→

この研究は、当時、豊田研究室の院生だった萩原拓真さんが2022年に論文として発表したもの。18世紀ごろからさまざまな研究者が取り組んでいたオジギソウの謎がようやく解き明かされたわけだ。

「植物にとってもCa2+は普遍的な情報伝達物質で、オジギソウのおじぎは食害を防御する動きだったんです。でも、この研究でいちばん苦労したのは、触るとすぐに動いてしまう敏感なオジギソウと、まったく言うことを聞いてくれないバッタを使った実験。バッタがオジギソウをかじったときに出るCa2+シグナルをとらえた映像は、涙ぐましい努力の証です。萩原君が無事論文をまとめて卒業できて私もホッとしました」

バッタに葉をかじられるとCa2+シグナルが発生して葉の閉合運動が引き起こされ、バッタによる食害が抑制される。

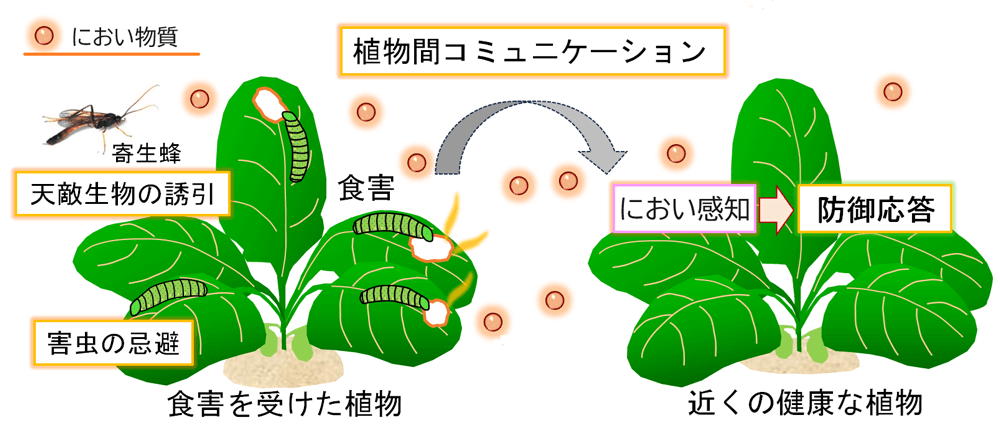

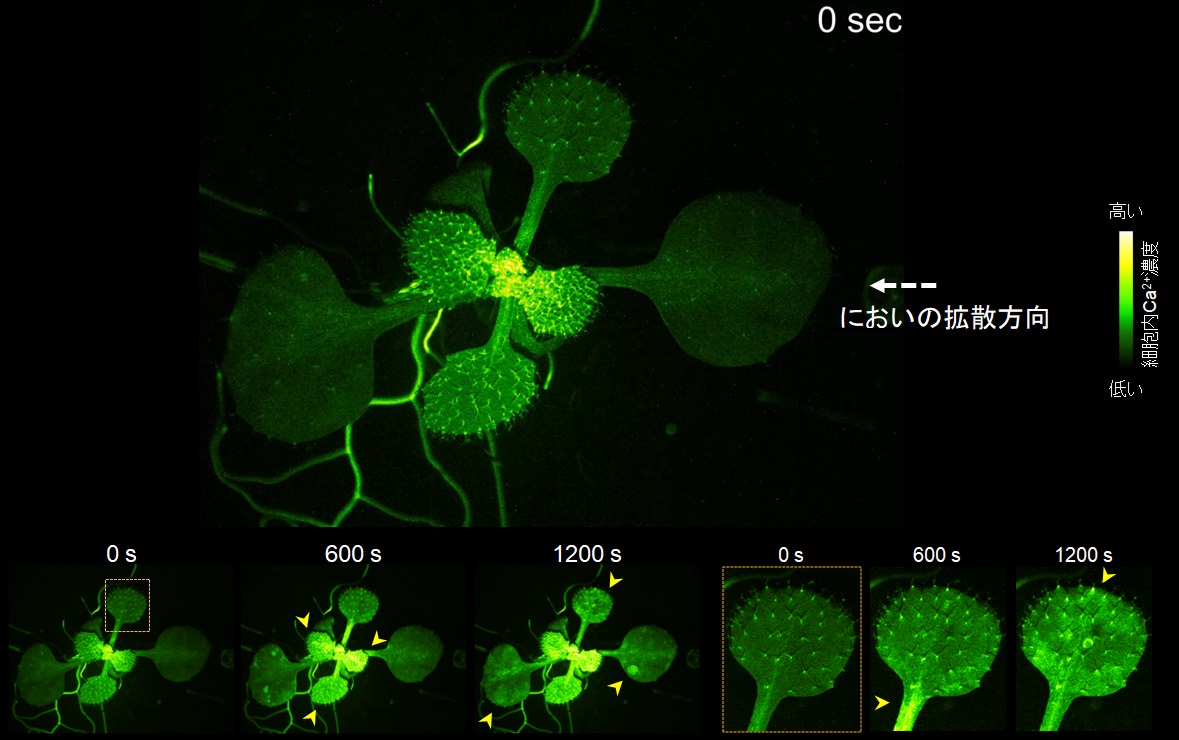

2023年には「植物がにおいを感じる瞬間の可視化」にも成功した。これはシロイヌナズナが傷つけられたときに出すにおいを、傷つけられていない近隣のシロイヌナズナが感じてCa2+シグナルを出すという現象を明らかにしたものだ。植物は傷つけられると青臭いにおい成分「ヘキセナール」を出す。それを他の葉も気孔を通じて葉の内部に取り込んでCa2+シグナルを発生させていた。気孔を介して情報を共有し、集団で害虫を防御する反応を起こしていたのだ。

昆虫に攻撃された植物から放出されるにおい物質(緑の香りなど)を、近くの植物が感知すると、直接的な被害を受けていないにもかかわらず、将来の自分自身への攻撃に備えて防御反応を引き起こす。

食害を受けた植物から放出されるにおい物質によって起こるCa2+シグナル。

動画はこちら→

シロイヌナズナ同士だけでなく、別の植物から放出されたにおいでも情報伝達は起きる。当時博士課程3年の荒谷優里さんは、ミニトマトの葉を虫が食べた際に放出されたにおいをシロイヌナズナに送る実験を行った。すると、そのにおいにシロイヌナズナも反応を示して光ったという。ミニトマトとシロイヌナズナが危険信号を交換しあっていたのだ。

「ミニトマトもシロイヌナズナも出すにおいは同じ化学物質ですから、この結果はそれほど驚くことではありません。でも、異なる種が情報交換しているという事実に、海外からも想像以上に大きな反響がありました」

さらに広い視野で研究を進めていけば、植物が集団で情報伝達を行う状態も可視化できるのではないかと豊田先生は期待しているという。また、こうしたしくみを応用すれば、植物本来の免疫力で 野菜や穀物を害虫から守る方法が見つかるかもしれない。

シンプルだからこそおもしろい植物の世界

かつては物理学で宇宙の謎を解こうと考えていた豊田先生。植物研究のおもしろさをどんなところに感じるのか、改めて尋ねてみた。

「植物は細胞や組織、器官の種類も動物に比べたらすごくシンプル。だから、たいした機能なんかないだろうと思っていると、見事に裏切られてしまう。それがおもしろいし、そのたびに感動します。養分や水を通す管ぐらいしかないのに、それを上手に組み合わせて動物の血管と神経系のような機能を生み出している。シロイヌナズナのゲノムが解読されたときに多くの研究者が疑問に思ったのは、『なぜ、植物にグルタミン酸受容体のようなイオンチャネルがあるんだろう』ということだったんです。神経も脳もシナプスもないのに、そんなものは必要ないはずだと。ところが、それが動物と同じように情報伝達に使われていたことがようやく明らかになってきた。まだまだわかっていないことがたくさんあると思います」

先生の手元には、開発したばかりだという新しいイメージング装置があった。見た目はごく普通のデジタル一眼レフカメラだが、この中にさまざまなシステムを組み込んでいるという。

豊田先生が手に持っているイメージング装置。見た目はふつうのデジタル一眼レフ。

「これを使えば、モニターで映像を見ながら誰でも植物の反応を撮影できます。蛍光の検出には特定の光が必要なので、周りを暗くして写真屋さんのフラッシュのように青い光をあてるんですが、その光が届く範囲の視野をすべてカバーできるんです。持ち運びもできるし、ドローンにつけて撮影もできますよ」

こうして植物の原理原則の研究を明らかにしていくことで、逆に生物に普遍的なしくみも見つかるのではないかと先生は言う。

「動物の知見から植物を見直すだけでなく、 逆に植物のしくみから動物のしくみを見ていく。そして、動物と植物のボーダーを超えるような普遍的な理論を見つけたいというのが大きな目標です。私には常に物理的な考え方や装置開発の技術が軸足にあります。だから、今は植物を研究していますが、 明日は神経をやっているかもしれません。そして、自分たちが見るために装置も作るし、バイオセンサーの工夫もする。できないことはピンチだけれど、そこを乗り越えれば誰も見たことがない地平線に行ける。それは大きなチャンスです。若い皆さんも、その壁を越えていこうという気持ちで頑張ってほしいですね」

生物学の世界に飛び込むのは遅かったが、好きだった物理の知識や技術を研究や装置開発に活かし、独自の視点で研究を広げてきた豊田先生。脳や神経系を持たなくても師管を使ってしっかり情報伝達を行っている植物たちと、その巧みさとオリジナリティは少し似ているのかもしれない。

(記事中のライブイメージングの動画や図版は豊田研究室提供)

(2024年5月29日更新)