萩野 恭子(はぎの・きょうこ)

高知大学 海洋コア国際研究所 特任講師

岐阜県生まれ。1994年高知大学理学部地学科卒業。99年北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻科博士後期課程修了。博士(理学)。北海道大学21世紀COE新自然史科学創成学術研究員、岡山大学地球物質科学研究センター特別研究員などを経て、2014年より高知大学に。自然科学系理学部門客員講師、海洋コア総合研究センター客員講師などを経て24年12月より現職。専門は微古生物学。とくに円石藻の多様性や進化を探っている。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

研究室で出会った「銀河」のように輝く藻類

2024年4月、ひとつの円石藻が国際的な科学雑誌『Science』の表紙を飾った。その学名はBraarudosphaera bigelowii。略して「ビゲロイ」と呼ばれている。

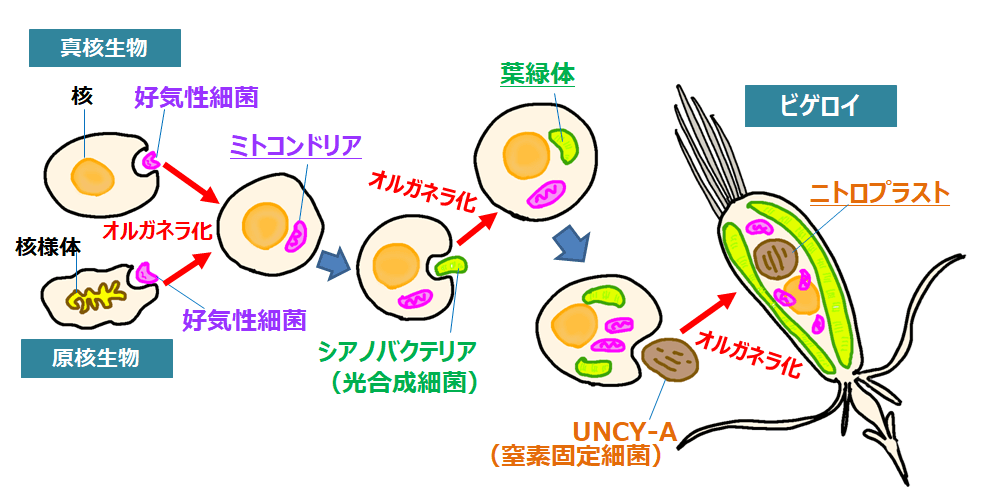

このビゲロイ、単細胞ではあるが真核生物で、なんと細胞の内部に窒素を固定*する能力のある細菌(バクテリア)を取り込んで自らの体の一部である細胞小器官(オルガネラ)としていることが明らかになった。生物の進化を考えるうえで極めて重要な発見だとして大きなニュースになったのだ。

*窒素固定:空気中の窒素をアンモニアなど多くの動植物が利用できる窒素化合物に変換すること。

窒素なんて大気の約8割を占めているありふれた元素じゃないかとピンとこない人もいるかもしれない。ところが大気中の窒素は極めて安定で、多くの生物は、空気中の窒素を直接取り込んで利用することができない。窒素固定能力を持つのはシアノバクテリア(ラン藻、ユレモ、とも呼ばれる)など一部の原核生物だけで、真核生物で窒素固定ができる生物はこれまで見つかっていなかった。

そもそも窒素は遺伝子や生物の体をつくるタンパク質を構成するきわめて重要な元素だ。酸素のように呼吸から取り込むことができないので、私たちは窒素を含むタンパク質を食事から摂っている。またマメ科植物は根粒菌(こんりゅうきん)と共生することで空気中の窒素を利用することができるけれど、多くの植物は土壌中に含まれるアンモニウムイオンなどを根から吸収している。農作物を育てる窒素系化学肥料を生産するには、ハーバーボッシュ法といって、400~600℃、200~1000気圧という超高温高圧条件で窒素と水素を反応させねばならず、莫大なエネルギーが必要で大量の二酸化炭素の排出につながっている。

ところが、わずか100分の1ミリメートルほどのビゲロイは、窒素固定能力を持つバクテリアを自分の体の一部とすること(オルガネラ化)で、きわめてエコに窒素固定を行うことができるのだ。「ビゲロイ、すごい!」というわけだ。

では萩野先生は、いったいどんなきっかけでビゲロイに着目するようになったのだろう?

大学時代に興味を持ったのが、円石藻だったという。

「子どものころは星を見るのが好きで、天文学に憧れていました。でも、天文学を探究するには数学や物理が不可欠で、どちらも苦手だった私は『地球も宇宙の一部』だと考え直して高知大学の理学部地学科に進学したんです。授業で円石藻の化石を調べる実習がありました。偏光顕微鏡という鉱物鑑定用の顕微鏡で観察すると、真っ暗な筒の中にたくさんの円石藻の化石が星みたいにきらきら光って見えます。まるで銀河系や天の川のようで、この化石を研究したいと思ったのです」

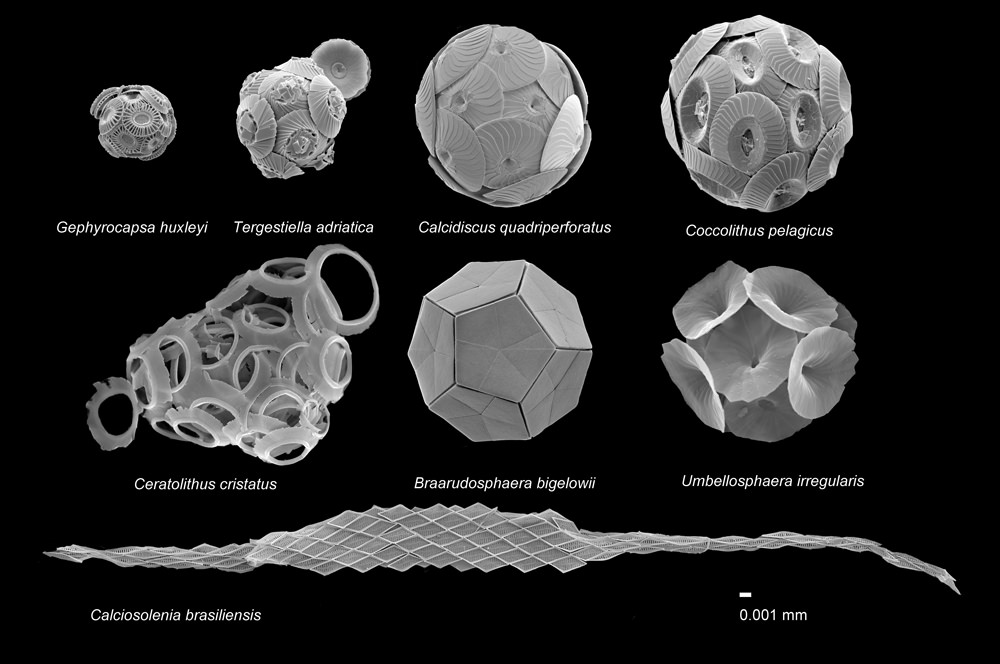

円石藻はハプト藻に属する単細胞の植物プランクトンで、今から2億年以上も昔、三畳紀という地質年代に出現した。太陽光の届く深さの海域に広く生息し、細胞が円石という炭酸カルシウムの殻で覆われている。円石の形は種によってさまざまで、その化石が地質年代を定める基準になる。生物量は膨大で、海水1リットルあたり数千〜数十万個にもなり、大繁殖すると人工衛星からも海が白くなるのが見えるそうだ。円石をつくるときは二酸化炭素を放出する一方で、光合成で二酸化炭素を吸収しており、海の一次生産者として重要な役割を果たしている。

さまざまな円石藻。細胞の表面をさまざまな形の円石が覆っている。これまでに約60属、300種以上が知られている。

円石藻化石の研究室に入った先生だが、卒業研究として与えられたテーマは、化石ではなく生きた円石藻の分布と海洋環境の調査だった。昔の環境を調べるには、現在の生息環境も知る必要があるからだ。

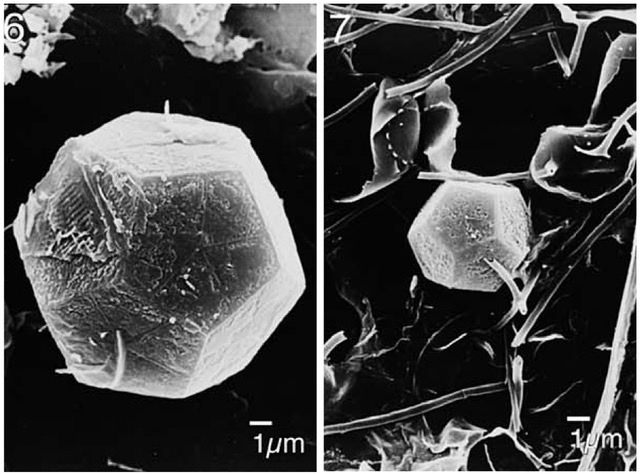

「化石ではなくてがっかりしましたが、東北地方の沖のさまざまな場所から採取した円石藻と海流の関係を調べることになりました。そのとき最初に観察した海水サンプルに、サッカーボールのような正十二面体の円石藻が入っていたのです。それがビゲロイでした。幾何学的な美しさに一目惚れしました」

初めて観察したビゲロイ

じつは、生きているビゲロイは、めったに見つからない謎の多い生物だ。研究者でも一生に一度、見ることができるかどうかと言われるほどで、初めての観察で見ることができた先生はとても幸運だったのだ。

希少なため学術的情報も乏しく、当時は「ビゲロイは円石藻ではなく渦鞭毛藻(うずべんもうそう)の仲間では?」という議論さえあった。一方で化石についての情報は数多くあり、白亜紀(三畳紀より後の年代)末の生物大絶滅を生き延びて現在に至る、環境変化に強い種だと考えられている。ただし、9000万年以上前から種として存続しているため地質年代の基準にはならず、学術的にはさほど興味を持たれてこなかった。

「このとき私が観察したサンプルには、よく知られている普通サイズのビゲロイに加えて、非常に大きなものや小さなものも混じっていました。分類上は1種なのですが、 あまりにも大きさが違ううえ、成長の違いにしては中間の大きさが見当たらない。すごく不思議でしたが、自分では培養も遺伝子解析もできないので、そのままにしていました。大学院に進んでからも円石藻の分布の研究を続けていたのですが、頭の隅にずっとビゲロイのサイズの違いの問題は引っかかっていました」

大きさの違うビゲロイは別種だった!

その後、北海道大学で博士号を取得し、引き続き円石藻の研究を続けていた先生は、2003年「21世紀COEプログラム新・自然史科学創成」という地球と生物の進化の相互作用に関する研究プロジェクトに参加することになった。

そのとき先生が提案したのが、ビゲロイの大きさと遺伝学的な多様性の研究だ。

「教授からは、『ビゲロイは生態も不明だし、他の研究に役立つものでないと就職にも影響する』と反対されました。けれど、私は当時、鉱物学を研究していた夫が単身赴任中で、1人で子育てに奮闘していました。他の種の研究だと外洋での調査のために長期出張する必要があり、私には難しかったのですが、ビゲロイなら沿岸で採取できるため研究が続けられるだろうと考えたんです。そしてグループ内の生物学者の手を借りれば、気になっていた“大きさの違うビゲロイ”の謎を解明できるかもしれないという期待もありました」

こうして共同研究を始めた先生は、手始めに「ビゲロイは渦鞭毛藻の一種ではないか?」という議論の真偽を確かめてみようと考えた。なんとか採取できた大きさの違う2個体の遺伝子を生物系の研究者に解析してもらうと、ビゲロイが渦鞭毛藻ではなく円石藻だということが確かめられた。また、それらは形こそ似ているものの、同種とは思えないほど塩基配列が異なっていることがわかったという。

「当時、ビゲロイは大きさが違ってもすべて同じ種だと思われていました。最初に種として記載されたのは1935年ですが、ラフなスケッチと採取情報が記録されただけで細かな検証はされてこなかったんです。後にわかったことですが、サッカーボール形のビゲロイが沿岸に姿を現すのは1年のうち1週間程度の期間しかありません。それ以外の時期は海底にいるという話もありますが、未だに確認できていないのです」

めったに採取されないうえに学術的な注目度も低かったため、それまで大きさの違いなど誰も気にしていなかったのだ。

こうしてビゲロイの多様性に興味を持つようになった先生は、2006年から日本各地の沿岸で海水を採取して回った。探し始めて1年近く経ったころ、土佐湾で比較的多くのビゲロイを見つけることができた。そのころから始めた培養実験用の元気な個体を確保しても、まだ少し数に余裕があった。すると、当時お世話になっていた北大理学研究院の堀口健雄(ほりぐち・たけお)先生(現・同大理学研究院名誉教授)から「せっかくだから切って細胞の中を観察してみよう」と提案があった。

「100分の1ミリレベルの細胞をスライスするのは難しいのですが、堀口先生がウルトラミクロトーム*で切ってくださいました。そして電子顕微鏡で観察したところ、細胞の中に知らない構造があったんです。円石藻は多様なので見たことのない外観にはそれほど驚きません。でも、内部構造が違うとなれば話は別です。もしかしたらバクテリアが共生しているのかもしれない、これは重要な研究テーマになると感じました」

*ウルトラミクロトーム:電子顕微鏡観察用の超薄切片を作製する装置

この構造をより詳しく調べるためには、安定的に生きたビゲロイを入手する必要がある。培養に力を入れようと考えたのはこのころからだった。

培養を始めて12年、世界で初めて培養株確立

2008年、北大のCOEプロジェクトが終了し、先生は夫の赴任先である鳥取県に移ることになった。先生は、夫の勤める岡山大学地球物質科学研究センターにパートの研究員として出入りしながら、研究と子育てを続けていた。

「科学研究費助成を獲得していたおかげで、センターの設備や実験機器を借りることはできたんです。ただ地質学が専門の研究所だったため、生物の研究でできることは限られていました。必要な時には北大まで行って実験をしていたのですが、うまく培養するには何よりも状態の良いビゲロイを見つける必要があります。そのためにも、まずは年間を通して沿岸で海水をサンプリングし、ビゲロイを見つけやすい場所や水温、季節変化などを絞り込み、採取効率を上げることに専念したほうがいいと考えるようになりました」

しかし、大学の正規教員ではない先生には、研究を手伝ってくれる学生もいない。重い海水をくみ上げる作業は大変だったが、それを助けてくれたのが家族だった。週末ごとに親子3人で海に出かけ、バケツに海水をくむ日々が続いた。

海でサンプリングを続けた。

顕微鏡を買って自宅で研究を続けることを提案してくれたのも夫だった。結果が出ず調査を投げ出しそうになったときも、「やらないの?」と背中を押してくれた。鳥取で過ごした6年間だけでも、海水採取の回数は232回にもなった。そうした努力の甲斐もあって徐々にビゲロイを採取できるようになった。このとき得たビゲロイの分布調査の結果は、家族と連名の形で論文にまとめたという。

さらにこの時期、先生はもうひとつ重要な発見をした。他の研究者が遺伝子バンクに登録していたある藻類の塩基配列が、ビゲロイの遺伝子と極めて近いことに気がついたのだ。その藻類はビゲロイと同じハプト藻の仲間だが、細長い体でひも状の鞭毛を使って泳ぎ回るまったく見た目が違うものだった。

「それまでは別の種として記載されていたのです。でも円石藻はライフサイクルの中で単相世代と複相世代*があって、その形や生態が大きく異なります。単相世代は円石を持つものと持たないものがありますが、知られている限りすべて鞭毛を有する運動性細胞で、複相世代は円石を持ち、運動性の場合と非運動性の場合があります。ですから、サッカーボール形のビゲロイは複相世代で、運動性の細長型は単相世代だろうと考えました」

*単相世代と複相世代:生活環のなかで、1細胞あたり染色体を1セット持つのが単相世代、2 セット持つのが複相世代である。円石藻は単相世代と複相世代のどちらでも無性生殖で 2分裂で増殖する。単相の2細胞の接合によって複相世代に移行し、複相世代から単相世代への移行は減数分裂による。

ビゲロイはライフサイクルの中で大きく姿を変える。左はChrysochromulina parkeaeと記載されていた運動性の細長いビゲロイ

こうして細長いビゲロイの培養にも着手した先生だったが、培養は簡単ではなかった。最初は円石藻に適した一般的な培地を使ってみたが、すぐに弱って死んでしまった。円石藻の培養でよく使う土壌抽出液も入れてみた。生息環境に近い海底の土から、汚染が少なく栄養豊富な広葉樹林の土まで、良いと言われたものを採ってきては煮出した液を入れてみたが、やはりうまく育たない。

夫の異動に合わせて高知に引っ越してからも研究を続けていたが、何年やっても培養は成功しない。研究を続けるべきか悩んでいたとき、先生に幸運の女神がほほ笑んだ。アルバイトで通っていた高知大学の研究室の足立真佐雄(あだち・まさお)先生が、食品の「ところてん」の絞り汁を使ってみてはと言うのだ。

「足立先生は、海藻に付着する渦鞭毛藻の研究でところてんの汁を培地に使っていたんです。藁(わら)をもつかむ思いで、分けてもらった絞り汁を培地に入れてみました。すると、よく増えるうえに元気に泳ぎ始めたんです。これまでとは明らかに違う。これは、うまくいくかもしれないと思いました」

ところてんは海藻のテングサを煮て作る高知県の名産で、材料のテングサも道の駅などで簡単に手に入る。絞り汁の成分も一定なので実験にはもってこいだ。培養株として使えるようにするまでに、それから5カ月ほどかかったが、ようやく細長形ビゲロイの培養手法を確立することができた。ビゲロイの培養を思い立ってから12年が経ち、通算のサンプリング回数は300回を超えていた。

細胞内部に窒素を固定するオルガネラを発見!

培養の成功によってスタートしたのが、アメリカ・カリフォルニア大学のジョナサン・ゼア(Jonathan P. Zehr)教授の研究室との共同研究だ。

ゼア教授は海洋微生物学が専門で、1990年代に海水中の環境DNAの研究を進め、98年に窒素固定に関わる未知のシアノバクテリアに由来する遺伝子断片を大量に発見していた。そのひとつはUCYN-A(Unicellular Cyanobacteria group A:単細胞シアノバクテリアA群)と名付けられたが、正体は長らく不明なままだった。

「UCYN-Aは、ゲノムサイズが小さいことや、生物として生きるために必要な代謝経路の遺伝子の多くが失われていることから、単独では生存できず、何かと共生しているのではないかと考えられていました。ゲノムが解読され、ようやくUCYN-Aがビゲロイの仲間に窒素を供給しているけれど、細胞内で共生しているのか、細胞の表面上に付着しているかのいずれかだろうという論文をゼア先生のチームが発表したのが2012年のことだったのです」

自分が見た謎の構造の正体は、このUCYN-Aではないか? そう直感した先生が改めてビゲロイを調べ、UCYN-Aは細胞内部でビゲロイと共生関係にあるとした萩野先生の論文が2013年に受理された。しかし、どのように共生しているのかの詳細は依然として不明なままだった。何しろ生きたビゲロイを安定的に培養することに、世界の誰も成功していなかったからだ。

「ゼア先生とは、2012年にサンフランシスコで開催された学会をきっかけに交流を始めていました。先生の研究室からポスドクを受け入れ、ビゲロイのサンプリングを手伝ったこともあるんですよ。ついに運動性のビゲロイの培養に成功したことをゼア先生にメールで伝えたところ、共同研究の提案をいただきました。受託研究費などの契約に時間がかかり、共同研究が始まったのは19年12月からです。ゼア先生の研究室では、私が培養したビゲロイを使ってUCYN-Aの詳細を調べ、私自身はビゲロイのさらなる多様性や、単相世代と複相世代の出現に関する研究などを進めていました」

ゼア先生と

新型コロナの流行で渡航制限が出たので、カリフォルニア大とはオンラインでやりとりしながらの共同研究となった。先生が送った細胞培養のレシピに沿ってアメリカでも安定的な培養に成功し、UCYN-Aを持ったビゲロイの分裂の様子が詳細に解析されていった。

「ビゲロイが分裂する直前にUCYN-Aも分裂し、ビゲロイの娘細胞(じょうさいぼう)の一つずつにUCYN-Aが受け継がれるまでの過程がきちんと観察されたんです。またビゲロイとUCYN-Aの増殖が栄養塩*の交換によって制御されていて、両者の代謝が連動していることもわかりました。さらに、プロテオーム解析というタンパク質の網羅的な解析でUCYN-Aのタンパク質とビゲロイの細胞全体のタンパク質を比較した結果、ビゲロイの細胞で合成されたタンパク質がUCYN-Aに送られ、UCYN-Aが持っていない機構を補完していることもわかりました。これらの証拠からUCYN-Aはビゲロイにたまたま共生しているのではなく、窒素固定ができるオルガネラ(細胞内小器官)だという結論に達したんです。葉緑体のクロロプラストにならって、UCYN-Aは『ニトロプラスト(Nitroplast - plastは「作り出すもの」の意)』と名付けられました」

*栄養塩:窒素、リン、ケイ素などの化合物が、塩のように水に溶けて生物の栄養源となる物質の総称。

ビゲロイの運動性細胞とニトロプラスト

生物は進化の過程で、他の生物の細胞を自らの体の一部にオルガネラとして取り込むことで新しい能力を獲得してきた。真核生物の共通祖先に取り込まれた好気性細菌に由来するのがミトコンドリア。これをオルガネラとすることで、真核生物は酸素からエネルギーを作り出す能力を獲得した。また、シアノバクテリアに由来する葉緑体によって、藻類や植物は光をエネルギー源として水と二酸化炭素から糖をつくることができるようになった。ニトロプラストの発見は、一次共生由来のオルガネラとしては世界で4例目だという。

「ミトコンドリアや葉緑体は、20億年前、15億年前といったはるか昔に細胞の中に取り込まれてしまったので、バクテリア由来の遺伝子の9割近くを欠損しています。だから、オルガネラ化するまでのプロセスはよくわかりません。一方、ニトロプラストはシアノバクテリア由来の遺伝子がまだ半分近く残っていて、進化の途上にあると考えられます。これまでの研究でビゲロイの多様性の一端が見えてきましたが、そのビゲロイの仲間のニトロプラストの多様性も調べることで、オルガネラ化という進化の過程で何が起こったのかを探るヒントになるのではと思います」

興味深いことに今回培養に成功したビゲロイは、光合成を行うと同時に、窒素固定を行うことができる。窒素固定に使われるニトロゲナーゼという酵素は嫌気性で、酸素に触れるとすぐに壊れてしまう。このため、光合成によって酸素をつくる植物がニトロゲナーゼをつくるのは難しいと考えられてきた。ビゲロイのニトロプラストの研究が進めば、化学肥料が要らない窒素固定植物の開発にも役立つと期待されているそうだ。

古海洋環境の解明にもつながるビゲロイの可能性

これまで先生は正規の研究職に就かないまま、自宅に研究機器を揃えて論文を発表し、ビゲロイを追い続けてきた。その原動力は、どこにあったのだろう。

「最初はごく個人的な興味でした。でも、ビゲロイの内部に奇妙な構造を見つけてからは、大切な問題だから何とか解明したいと考えるようになりました。研究する以上は、たとえそれが自宅で行った研究であっても、成果を論文の形としてきちんとまとめることだけは心がけてきました。幸いにも科研費などの研究費もいただけて、新たな謎に挑戦できています」

現在、先生が確立した培養株は国立環境研究所で保存・公開され、誰でも手に入れて、自由に研究できるようになった。さっそく各国の研究者から問い合わせが来ているという。

「これほど大きな話題を呼ぶとは思っていませんでした。培養株を公開したことで、培養株を一人で維持する責任から解放されて、正直ホッとしています。現在はビゲロイの多様性の研究と、それらの培養株の確立に取り組んでおり、詳しくはお話しできませんが、すでに大きさの違うビゲロイの安定培養にも成功したんですよ」

とはいえ、卒業研究のときに見た一番小さいタイプのビゲロイは未だに手つかずだという。

「外洋には非常に小さいビゲロイの仲間が多いことがわかっていて、それが私が卒業研究で見つけた一番小さいビゲロイと同じではないかと考えています。外洋の窒素固定を担う重要なグループである可能性が高いので、何とか培養を確立させたいんです。ビゲロイのニトロプラストに由来する遺伝子は、赤道から極域までのほとんどすべての海洋から見つかっています。つまりビゲロイは窒素固定を通じて、海洋の生態系の底辺を支えてきた可能性があるんです。それを実験環境下で検証していきたい。

それと、白亜紀末に円石藻のグループが大絶滅した時に、ビゲロイだけが生き延びた理由も知りたいです。また、石灰質の殻を持った状態でのビゲロイの培養もぜひ成功させたいですね。殻の組成と培養液の組成の関係がわかれば、ビゲロイの化石を古海洋環境の復元のための試料として使えるかもしれません。ビゲロイの殻に含まれる海水中の微量元素の比率は、他の円石藻と比べても非常に高いので、殻と海水に含まれる微量元素比の換算式ができたら、太古の海水成分を解き明かすことだってできると思います」

先生のビゲロイ研究は、まだまだ可能性が広がっていくようだ。

生きた円石藻の研究を始めたときも、結婚して子どもができてからも、与えられた環境を受け入れつつ前に進んできた先生だが、研究者をめざす人たちに伝えたいことは何だろう?

「家族と暮らしながら研究を続ける中で、かなわなかったことはそれなりにあります。人によって、かなわないのはポストだったり、研究費だったりさまざまでしょう。でも、続けるうちに環境が変わったり、助けが差し伸べられたりすることもあります。最初は失敗が多くても、失敗を重ねるうちに原因がわかり、改善策が見えるようになればそれが成功の手がかりになるかもしれません。やりたいことがあったら、まずはチャレンジしてほしいですね」

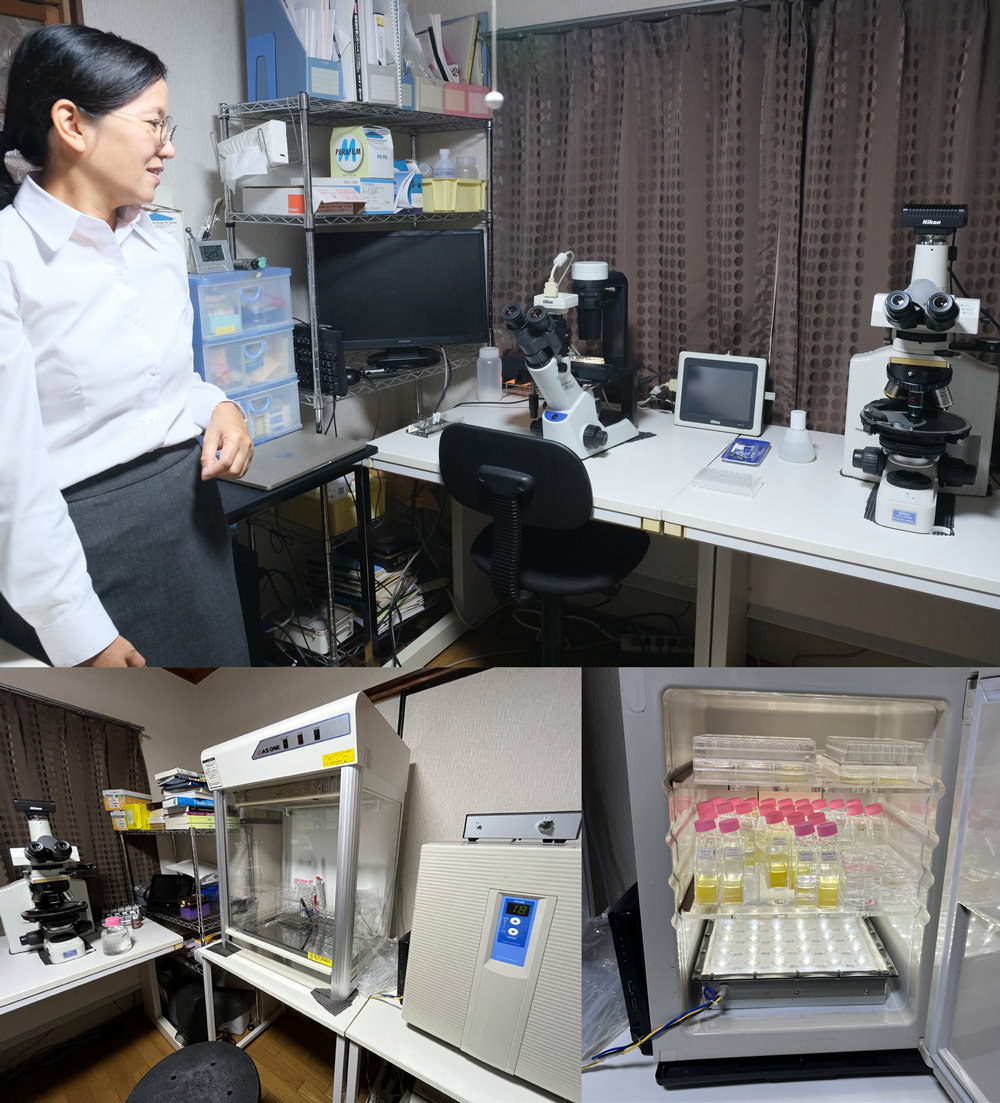

この12月から、期間限定ではあるが特任講師のポストを得た萩野先生。大学で培養株の電子顕微鏡観察や遺伝子解析などの実験を行うとともに、自宅でも研究を続けるつもりだと語る。顕微鏡を使った細かい作業は非常に神経を使う。自宅の愛用の顕微鏡はレンズ並びや試料を乗せるステージを使いやすくカスタマイズしてあって、体になじんでいる。また、いつでも使える専用のクリーンベンチもある。若いころは子育てと家事の合間はびっしり研究で埋めていたが、いまは2、30分顕微鏡を見たら少し休むといったリズムなので、自宅でも実験ができると、研究が無理なく進められるそうだ。

小さな体で人知れず海の生態系を支えてきたビゲロイのように、居心地の良い小さな研究室から再びニュースが生まれてくることを楽しみにしたい。

自宅の一部を研究室に。2台の顕微鏡のほか、インキュベーターやクリーンベンチなどがある。

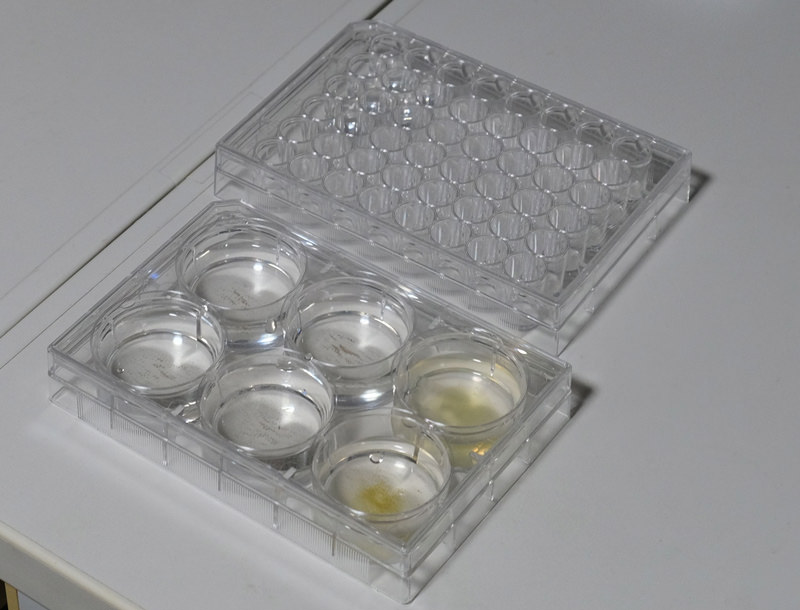

下のシャーレから、上の容器にビゲロイを1個体ずつ移していく。

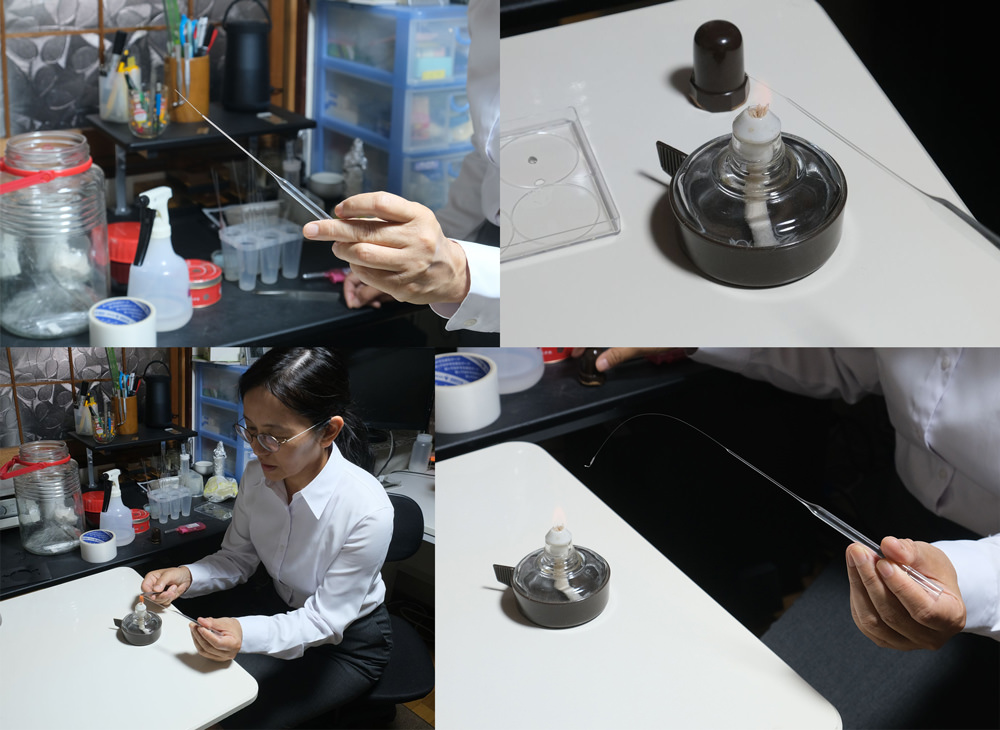

ビゲロイを分離するにはパスツールピペットという細いガラス管を使う。管の先をアルコールランプで熱し、さらに細く引き伸ばしたもので吸い取っていく。ガラス管が太いとビゲロイだけではなく他のプランクトンも一緒に入ってしまうし、細すぎるとビゲロイの細胞を傷つけてしまう。伸ばしたガラス管はビゲロイの10倍くらいの直径で100分の1ミリくらいの細さだ。

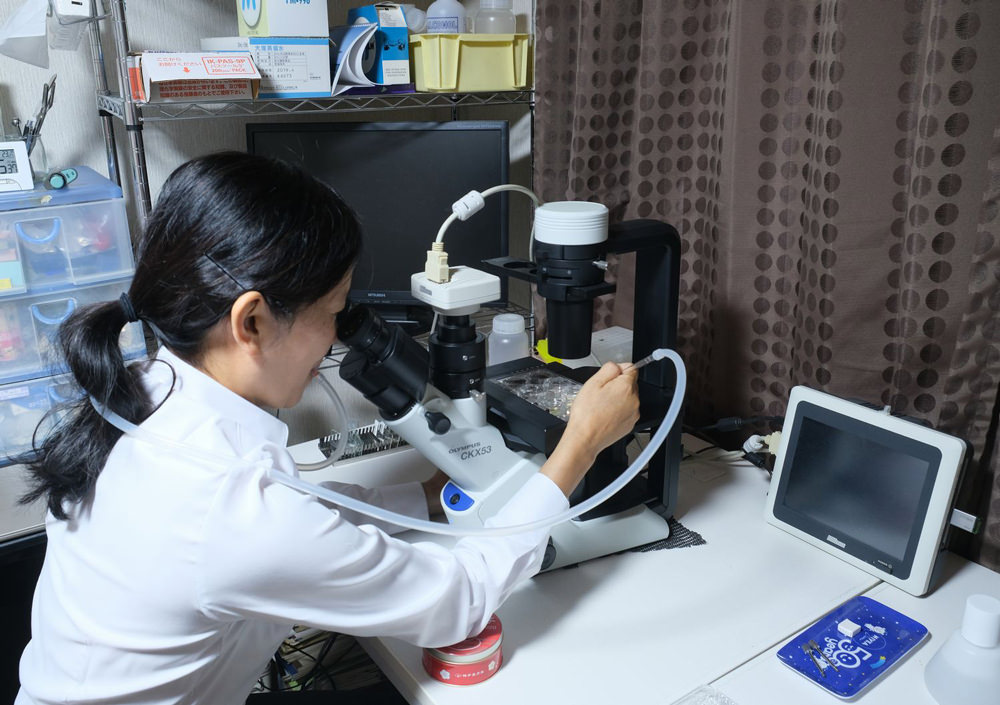

顕微鏡を覗きながらシャーレの中で動き回るビゲロイを捕まえる。

円石藻、ビゲロイ、サンプリングの様子、ゼア先生との写真は萩野恭子先生の提供

(2024年12月16日更新)