梅田 達也(うめだ・たつや)

山梨大学 医学部 脳神経システム科学講座 教授

千葉県生まれ。2000年東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻修士課程修了。04年東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生体支持組織学系専攻修了。博士(医学)。自然科学研究機構生理学研究所研究員、横浜市立大学医学部助教、国立精神・神経医療研究センター神経研究所室長を経て、20年京都大学大学院医学研究科脳統合イメージング分野准教授。25年9月より現職。運動に伴う感覚情報の調節メカニズムを、霊長類の神経活動記録を通じて研究している。生理学・解剖学・分子生物学など多岐にわたる分野の知見を統合し、新たな研究の展開をめざす。趣味はテニスで、中学生のころから続けている。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

意識と無意識が生み出す、運動のメカニズム

「おまえは、反射神経が鈍いなあ」と言われて、悔しい思いをした人はいないかな。「反射」は無意識の反応なんだから、きたえようがないよ!と思ったかもしれない。

私たちが筋肉を動かすときのことを考えてみよう。「目の前のコップを手で持つ」ときは、まずコップやその位置などの視覚情報が目の感覚受容器を通じて脳の中枢に送られる。そして、大脳の運動野が筋肉に対して「動け」という指令を発して手が動く。ところが触ったコップがすごく熱かったら、瞬時に手を離すだろう。この大脳を経由せずにとっさに筋肉を動かすのが「反射」だ。熱かったり、痛かったりするときなど、危険などから身を守るときは脊髄に送られた感覚情報だけで筋肉を動かすので、反応するまでの時間が短く、すばやく行動できる。こうしたしくみは中学校の教科書で習うので、よく知っているだろう。

でも反射は、危険を回避するときだけではない。コップを持ち上げて水を飲むとき、あるいは自転車をこぐときなどもとくに意識することなく体を動かす。たとえば、予想外にコップの中身が重かったときでも、無意識のうちに力加減を調整して姿勢を崩さずに持ち上げることができる。こうしたときは、脳からの意識的な運動指令と、手や足の感覚受容器からの反射的な感覚入力とが巧みに組み合わさっている。

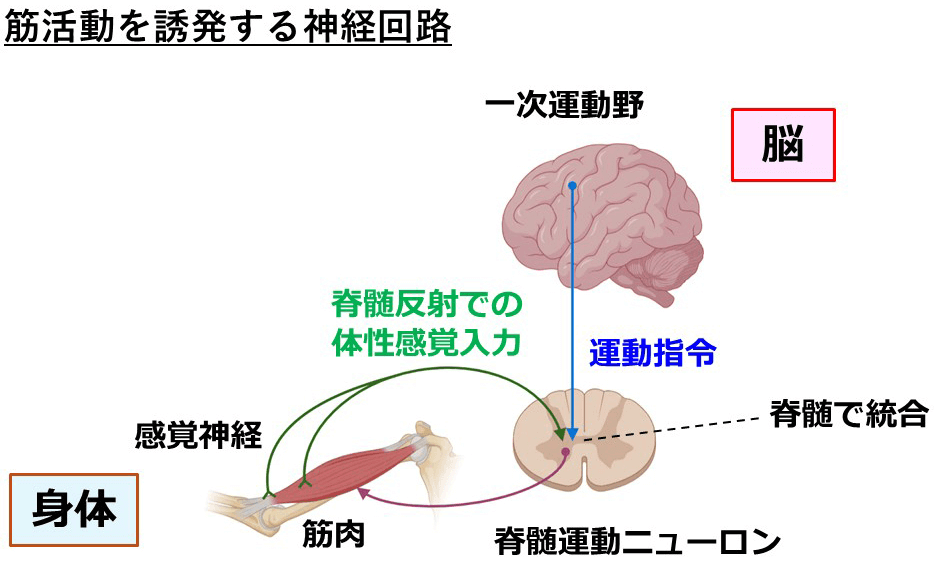

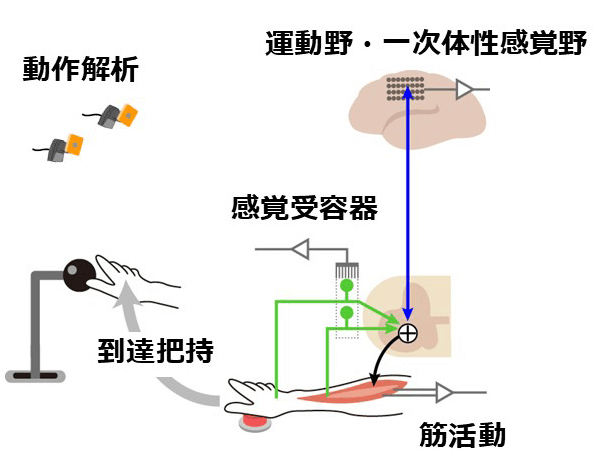

運動指令と感覚入力が脊髄で統合されていることは40年以上前から確認されていた。しかし、これらの信号が実際の運動中にどのように協調して筋肉を動かしているのかは大きな謎のままだったという。

脳の運動野からの意識的な運動指令と、手足の感覚神経からの反射的な感覚入力とが脊髄で統合されて、筋肉が活動する。

その謎に挑んだのが梅田達也先生だ。先生は、脳と脊髄がどのように連携して手や腕の動きをコントロールしているのかを明らかにするために、ニホンザルが手や腕を動かすときの脳、感覚受容器、筋肉の活動を同時に記録する方法を開発し、15年もの歳月をかけてその情報の流れを調べた。そして、脳の運動を司る「一次運動野」は単に筋肉を直接動かすだけでなく、無意識に生じる脊髄反射の働きを先読みし、より正確な動きを可能にしていることを示したのだ。「コップを手に取る」といった日常的な動作においても、反射のしくみを巧みに利用しながら筋肉が動いていることが明らかとなった。

今回の発見は、脳による運動制御の理解を一層深めることはもちろん、脊髄損傷などによる運動障害に対するリハビリテーションへの応用にもつながると期待されている。もしかしたら反射をきたえる効果的な方法もわかるかもしれない。研究の成果や苦労を、詳しくうかがった。

ヒト型ロボットに興味を持ち、脳の研究へ

そもそも、先生が脳の研究を始めたきっかけは何だったのだろう。

「最初は、ヒトに近い機能をもったロボットをつくりたいと思っていました。大学1年のときに受けた授業で、ロボットの開発では脳のしくみを知ることが重要だという話が印象に残っていて、脳の研究に興味をもちました。3年次に理学部生物化学科に進み、大学院では脳の記憶に関わるシナプスの可塑性をテーマに研究しました」

学位取得後は、脳と実際の行動とを結びつけるような研究をしたいと、生理学研究所に入り、伊佐正(いさ・ただし)先生(現・京都大学大学院医学研究科教授)のもとでBMI(Brain Machine Interface)の研究を進めることになった。

「脳の信号を読みとってマシンを動かす技術に興味があったんです。伊佐先生は、とくにニホンザルを用いて眼球運動と手の運動を制御する神経回路の働きを研究していました。それまで見てきた神経細胞のシナプスという小さな機能素子から、脳と体をつなぐ大きなネットワークへ、研究の視点が一気に広がったのです」

しかし研究を進めるうちに、BMIの研究分野では脳の信号を読み出してマシンを動かす研究ばかりが先行して、その動きを脳にフィードバックする視点が少ないことに気づいたという。

「脳の信号で義手を動かすことができても、フィードバックがないと自分の手のようにスムーズに動かすことは難しいんです。マシンが得た体性感覚情報を脳に返してあげられればいいのにと思いました。そこから、体性感覚の活動データをとってみたいと考えるようになりました」

体性感覚とは、触ったときの触覚や、手や足を動かしたときの動きを感じる感覚、つまり体全体の感覚のこと。触覚、振動感覚、痛覚、温度覚といった皮膚(表在)感覚と、運動感覚や位置感覚など関節や筋肉に関わる深部感覚を合わせたものだ。どちらも体のさまざまな部位にある「感覚受容器」というセンサー細胞で感知され、脊髄、そして、脳に伝えられる。

脳に感覚情報をフィードバックするためには、体を動かしたときのさまざまな神経活動を記録して、そのしくみを明らかにすることが必要だ。ところが当時、そうした神経の活動を記録したデータは、ほとんど見当たらなかったという。

計測手法から開発し、15年かけて解析した膨大なデータ

感覚受容器については古くから多くの人が研究してきたのに、体が動いているときの神経活動に関するデータが十分になかったのは、なぜなのか? 理由は大きく2つあった。

1つは、感覚受容器自体が体の動きとともに動いてしまうことだ。脳は頭蓋骨の中にしっかり固定されているため、そこにある神経活動は安定して記録できる。しかし、感覚受容器は手や足など体のいろいろな部位にあって体が動くたびに一緒に動いてしまうため、安定した記録が難しかった。そしてもう1つは、感覚受容器の細胞体が多く集まっている部位の位置だ。これは、体の奥深く、脊髄の近くにあって比較的動かない。しかし、骨や筋肉に囲まれているため、そこに電極を入れるのは容易ではなかった。そうしたことから、既存の感覚受容器のデータは、大きく手や足を動かさない状態で細い神経線維に微細な針電極を刺して活動を記録するという限定的な手法によるものだったのだ。

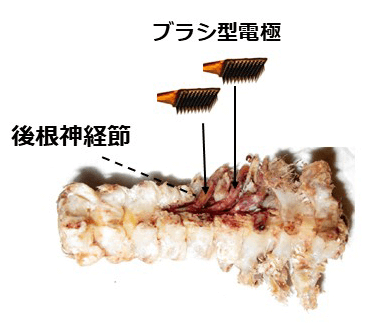

「データがないなら自分で記録すればいい、と単純に考えていました。脊髄の近くには『後根神経節(こうこんしんけいせつ)』と呼ばれる、感覚受容器の細胞体が多く集まる場所があります。そこに電極を埋めれば、データもいっぱいとれるはずだと思ったのです。しかし、実際に取り組んでみると、その部位は骨や筋肉に複雑に囲まれており、想像以上に厄介な場所でした。安定したデータを得るには、まず電極をそこに埋め込む技術そのものを開発しなければならなかったんです」

手の動きに関わる頸部の後根神経節とは異なり、足の動きに関わる腰部の後根神経節は骨に複雑に囲まれていない。そのため、ネコの腰部の後根神経節に電極を埋め込んだ先行研究がすでにあり、その方法を応用することにした。縦2ミリ×横4ミリの基板に細い電極がたくさん植えつけられたブラシのような電極を、サルの頸部の後根神経節に埋め込んだのだ。当時、サルの脊髄での計測では、太い電極を1本だけ埋め込んでいたため、1回の実験で1つの神経細胞の活動しか測定できなかった。しかし、ブラシ型の電極なら、多くの感覚受容器の活動のデータが同時にたくさんとれるというわけだ。

感覚受容器の細胞体が集まる後根神経節は脊椎(背骨)の中にある。感覚受容器の活動を同時に多数記録するためにブラシ型電極を後根神経節に埋め込んだ。(Umeda et al., Front. Neurosci. 2014を改変)

「後根神経節にブラシ型電極を埋め込んでしまえば、すぐにデータが集まるはずだ、と考えていました。ところが、実際には電極を埋め込んでからデータを記録できるようになるまで、試行錯誤の連続でした。最初はサルに麻酔をかけた状態で記録を始めましたが、覚醒した状態で計測できるようにするにはさまざまな工夫が必要で、実現までに3年近くかかりました。サルが埋め込んだ電極のコネクター(記録装置と接続する部分)を外してしまうといった予期せぬ問題もありました。こうした課題を1つずつ解決して、ようやく安定してデータがとれはじめたのは2013年ごろ。研究を始めてからすでに4年も経っていました」

計測は、手でレバーを引くとジュースがもらえることを覚えさせたサルを使って行った。肘や手首などの感覚情報を伝える頸部の後根神経節に約100か所から記録できるブラシ型の電極を設置して、40か所ぐらいから有効なデータが取得できた。計測のエリアも、感覚受容器に加えて、運動野、体性感覚野、筋肉などにも広げていった。

「データの採取は2013年から15年ごろに集中して行いました。いくらうまく電極を埋め込んでも動いているうちに外れてしまうので、1頭の動物で計測できるのは長くて2週間くらいです。それでも膨大な量のデータがとれたので、解析にも時間がかかりました。その後は、運動野や一次体性感覚野、感覚受容器、筋肉の活動の関係性を調べながら、さまざまな条件を検討してひたすら解析し、気になるデータや事象をさらに掘り下げていったのです」

サルが手でレバーをつかみ動かすときの感覚受容器・運動野・一次体性感覚野・筋肉・手の動きを同時に記録した。(Umeda et al., PNAS 2022を改変)

解析を進めながら、いくつかの論文をまとめ、最終的な論文を発表したのは研究開始から15年が経った2024年。すべて、当時採取したデータをもとに解析してわかった成果だ。

脳は、無意識な脊髄の働きを予測していた!

データの解析は機械学習や数理モデルを使って行った。まず、末梢の感覚受容器から得られた感覚情報が、脳の一次体性感覚野にどうやって伝わるのかを見てみることにした。手を動かして何かを触れば、当然、自身の感覚情報は触った後に活動するはずだ。ところが、サルの一次体性感覚野のデータは、手を動かす前から活動していることを示していた。

「なぜだろうと疑問に思いました。そして、そのデータは運動野から来たのではないか?と思ったんです。一次体性感覚野は運動野のすぐ隣にあります。そこで神経同士が連絡をとって情報が流れたのかもしれないと仮説を立てました」

運動野は一次体性感覚野よりも早く活動する。つまり一次体性感覚野の活動が、それより前の運動野の活動と同じ情報を持っているならば、運動野から情報が流れてきたと言えるはずだ。さっそく、運動野と一次体性感覚野の活動データから情報の流れを詳細に解析してみた。結果は予想通り、一次体性感覚野は手の動きに関する筋肉の活動の情報を持っており、それは運動野から一次体性感覚野へ流れた信号によるものだった。それまで、一次体性感覚野は感覚受容器からの情報を単に受けとっているだけだと考えられていた。しかし、この結果から、一次体性感覚野は運動野から「手をこのように動かそう」という運動指令を受けとっていることがわかったのだ。このことから、一次体性感覚野では「手の動きで生じる体性感覚を処理する準備」を行っているだろうと予想された。この結果は2019年に論文として発表された。

「じつは、研究を始めた当初は、感覚受容器から脳へと伝わる感覚情報の流れを調べることだけを考えていて、運動を作り上げる脳の働きを研究対象にすることは想定していませんでした。しかし、共同研究者である西村幸男先生(現・東京都医学総合研究所プロジェクトリーダー)からの助言もあり、これまでにないデータを扱ったことで、思いもよらない新しいしくみが見えてきたのです。研究の焦点を運動を生み出す脳の働きにも広げ、同じ解析手法を用いて、運動している最中に脳からの運動指令と感覚受容器からの感覚入力がどのように統合されて動きが生じているのかを詳細に調べました」

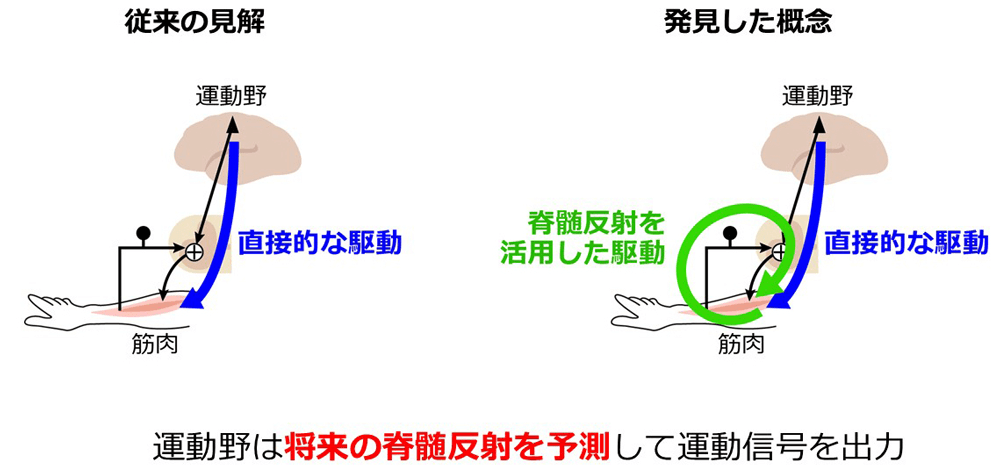

従来の研究では、脳による筋肉への運動指令と感覚受容器による脊髄反射は別々に調べられており、実際に手を動かしているときに両者がどのように連携しているのかは明らかになっていなかった。しかし今回、感覚受容器と脳の活動を同時に記録したことで、2つの情報が合わさって筋肉の動きが生み出される様子を初めて確認することができ、2022年に論文として発表された。

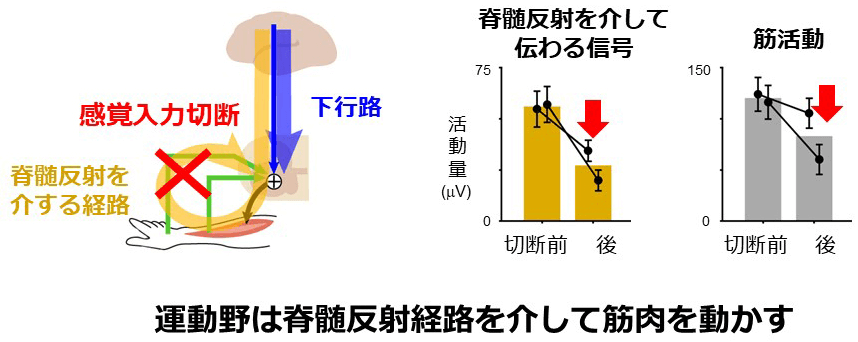

さらに2024年の研究では、新たな発見が得られた。脳からの運動指令が筋肉に伝わった後、その活動が脊髄反射の経路を通って再び筋肉の活動を調整している可能性も見えてきた。実際、脊髄反射の経路を人工的に遮断したサルで同じ実験を行うと、遮断していないときよりも筋肉の活動が弱くなることが確認できたという。つまり、脳は筋肉を直接動かすだけでなく、脊髄反射を使って筋肉の活動を生み出していたことが明らかになったのである。筋肉の活動のおよそ30%は脊髄反射によって生じており、脳はこのしくみを利用することでより効率的に体を動かしているというわけだ。

感覚受容器から伝わる感覚入力を人工的に遮断すると、脊髄反射を介して伝わる信号(オレンジ色)が通常より減少し、実際の筋肉の活動(灰色)も減少した。このことは、運動野が脊髄反射の経路を介して筋肉を動かしていることを意味する。黒点は2頭それぞれの値を示し、角棒は両者の平均を示している。(Umeda et al., Science Advances 2024を改変)

「脳の運動野が脊髄反射を巧みに利用して筋肉を動かしているしくみは、これまで誰も考えていませんでした。脳はあらかじめ反射による動きを予測したうえで、その分を加減して筋肉を動かす指令を出していたんです」

反射経路を含む回路をベースに調べた結果、運動野は筋肉を直接駆動するだけでなく、脊髄反射も巧みに利用して筋活動を駆動していた。つまり、運動野が将来の脊髄反射を予測して運動信号を発していることがわかった。

いつも乗っている自分の自転車であればどれくらいの力でペダルを踏むと進むのかわかるが、友達の自転車を借りた場合、思った以上に進まないことがある。若いスポーツ選手の身長が急に伸びて成績が振るわなくなったりといった現象も、おそらく環境や体の急激な変化に脳の予測が対応できなくなったためではないかという。

完璧でなくていい。まずは実際にやってみよう

これまでの研究から、脳は「これから体がこう動くはずだ」という予測を立て、その予測に基づいて運動の指令を出しているとわかった。では、こうした成果は、今後どんなことに役立つのだろうか。BMIの開発にも応用できるのだろうか。

「たとえば、病気や老化などで筋肉が弱ってしまった場合でも、脊髄反射を利用した運動制御を学習できるようにすれば、機能を回復できるかもしれません。そのためには、脳がこうした変化を検知し、新たな運動制御のパターンを学習するしくみの解明が不可欠です。私は今、BMIの研究につなげるために、マーモセットを使った研究の展開を考えています」

マーモセット

マーモセットはニホンザルよりずっと小型の新世界ザルの仲間だが、霊長類特有の知覚、記憶、学習、思考、判断などの高い認知機能を備えている。しかもニホンザルと違って脳のしわが少なく大脳皮質の活動の記録を容易に行うことができる。さらに、最近では精神・神経疾患のモデル動物としてもよく使われてきている。先に紹介した研究もマーモセットを使えば体性感覚のしくみをさらに詳しく調べることができるという。

「電極も改良が進んでいるので、データをとる脳の部位も増やしていきたい。たとえば、手で物をつかもうとしたとき、感覚受容器からは物に触れた情報だけでなく、自分の動きによって生じた感覚入力も同時に脳へ伝わってきます。では、脳は、自分の動きによる信号と、物から得られる信号をどうやって区別し、正しく物の情報を知覚しているのでしょうか。そうしたしくみを明らかにできれば、非常におもしろいですね。今後はこうした脳のはたらきを理解するための研究を行うとともに、感覚情報を脳へフィードバックするBMIの開発を進めていきたいと考えています」

解析作業は基本的にパソコンと向き合う地道な仕事だ。AIを使えば結果をもっと簡単に出せるかもしれない。しかし、先生はこう語る。「私が欲しいのは単なる計算結果じゃないんです。それを実際の体のしくみに当てはめ、“脳の計算原理”として説明できて初めて意味があるのです。だからこそ、機械に任せきりにせず、自分の頭で考えながら、一つひとつの過程を確かめていくことに価値を感じるのだと思います」

実験のための設備を組み立て、データを解析して調べていく過程を楽しみながら、こつこつと続けてきた結果が今につながっているのだ。

「いろいろありましたが、やめないで続けてきたこと自体が大きな成果だと思います。15年前に『後根神経節に電極を入れてデータをとりたい』と言ったときに、もし先生から『それは大変だよ』と止められていたら、はたして挑戦をしていたかどうか。あのとき、黙ってやらせてくれた伊佐先生には感謝しかありません」

2011年に生理学研究所・伊佐研究室での論文が出版されたときのお祝い。梅田先生(右)と伊佐教授(左)。

最後に、研究者をめざす若い読者にメッセージをいただいた。

「今回の研究は、具体的な仮説を立てて調べるのではなく、まずは全部記録してみようというところからスタートしました。ともすると、私たちは頭の中でいろいろと考えてしまいがちですが、まず手を動かして実際にやってみることで、これまで誰も見たことがないデータや現象に出会えることもあります。最初から完璧な計画でなくてもいい。ある程度の仮説を立てたら、まずはやってみる。そして、その過程で気づいたことを深掘りしていくことで、自分らしい研究やオリジナリティーが生まれてくると思います」

(2025年9月24日更新)