マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第2話 培養肉

世界人口の増加や持続的な食料生産を目的に、新たなタンパク源として、動物の細胞を培養してつくる「培養肉」の研究が急ピッチで進んでいる。こうした未来の肉の研究はどこまで進んでいるんだろう? これからの課題は?

今日は家族で焼き肉!

だんだん地球の暮らしに慣れてきたドッキンです

あ~っ!そのお肉私の!

ぼくまだこれ食べてなかったもん!

もう!ケンカしないの!

うまうまうま~

よく噛んで食べるんだぞ

はぁ~

お肉っておいしいね!

この宇宙にこんなにおいしいものがあったとは…

ドキドキする~!

DOKIDOKI星ではウシもブタもみんなゼツメツしちゃったんだ~

地球がうらやましいよぉ…

ウシ…ブタ…いたんかーい

帰る時に何頭か宇宙船に乗せていきたいな~

入らないでしょ…

そうだ!テレビで「培養肉」というものを見たことがあるよ

検索検索…これね!

細胞から肉を増やす技術!?

それを覚えて帰りたいドキ!

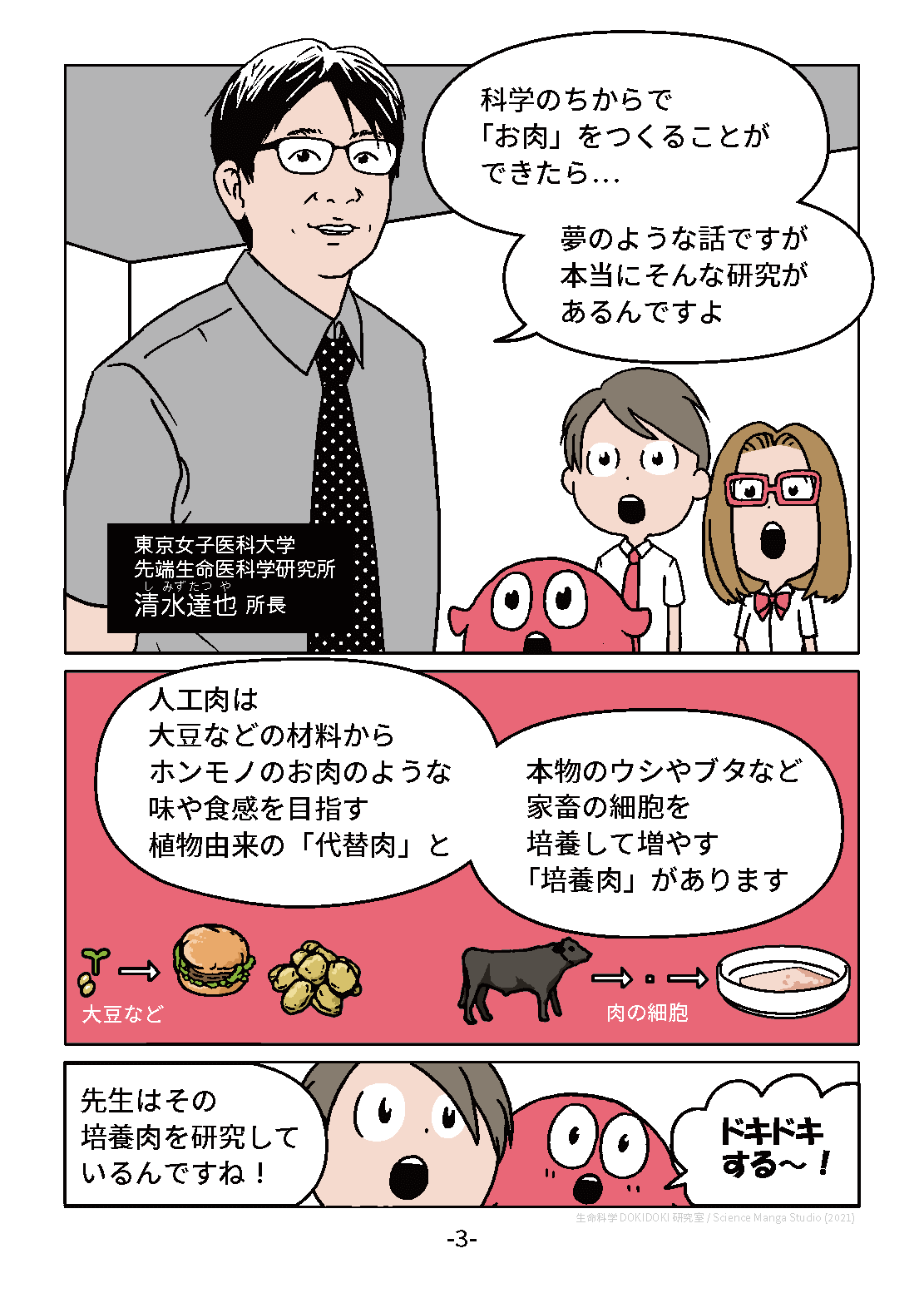

東京女子医科大学先端生命医科学研究所清水達也 所長

科学のちからで「お肉」をつくることができたら…

夢のような話ですが本当にそんな研究があるんですよ

人工肉は大豆などの材料からホンモノのお肉のような味や食感を目指す植物由来の「代替肉」と

本物のウシやブタなど家畜の細胞を培養して増やす「培養肉」があります

先生はその培養肉を研究しているんですね!

ドキドキする~!

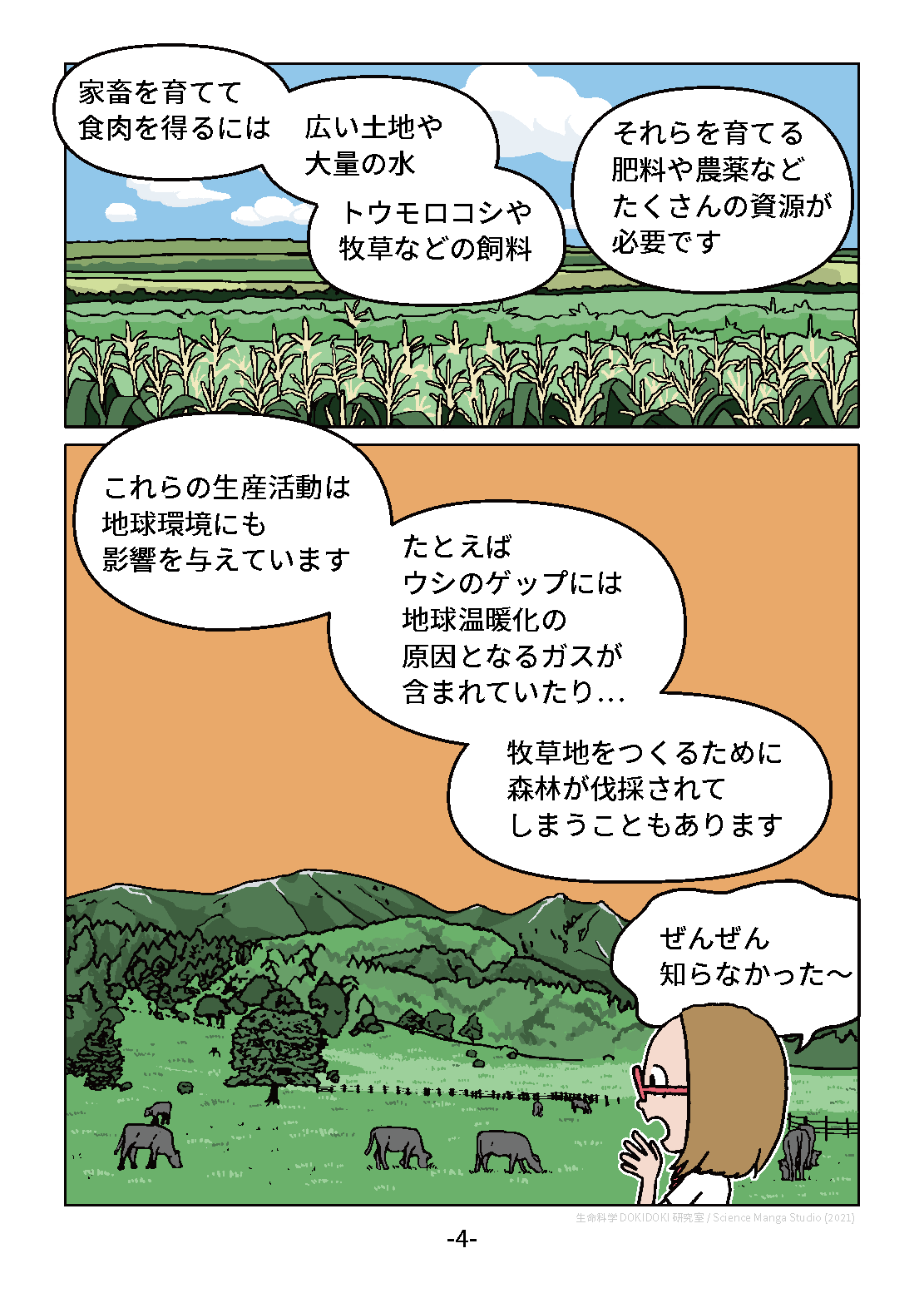

家畜を育てて食肉を得るには

広い土地や大量の水

トウモロコシや牧草などの飼料

それらを育てる肥料や農薬などたくさんの資源が必要です

これらの生産活動は地球環境にも影響を与えています

たとえばウシのゲップには地球温暖化の原因となるガスが含まれていたり…

牧草地をつくるために森林が伐採されてしまうこともあります

ぜんぜん知らなかった~

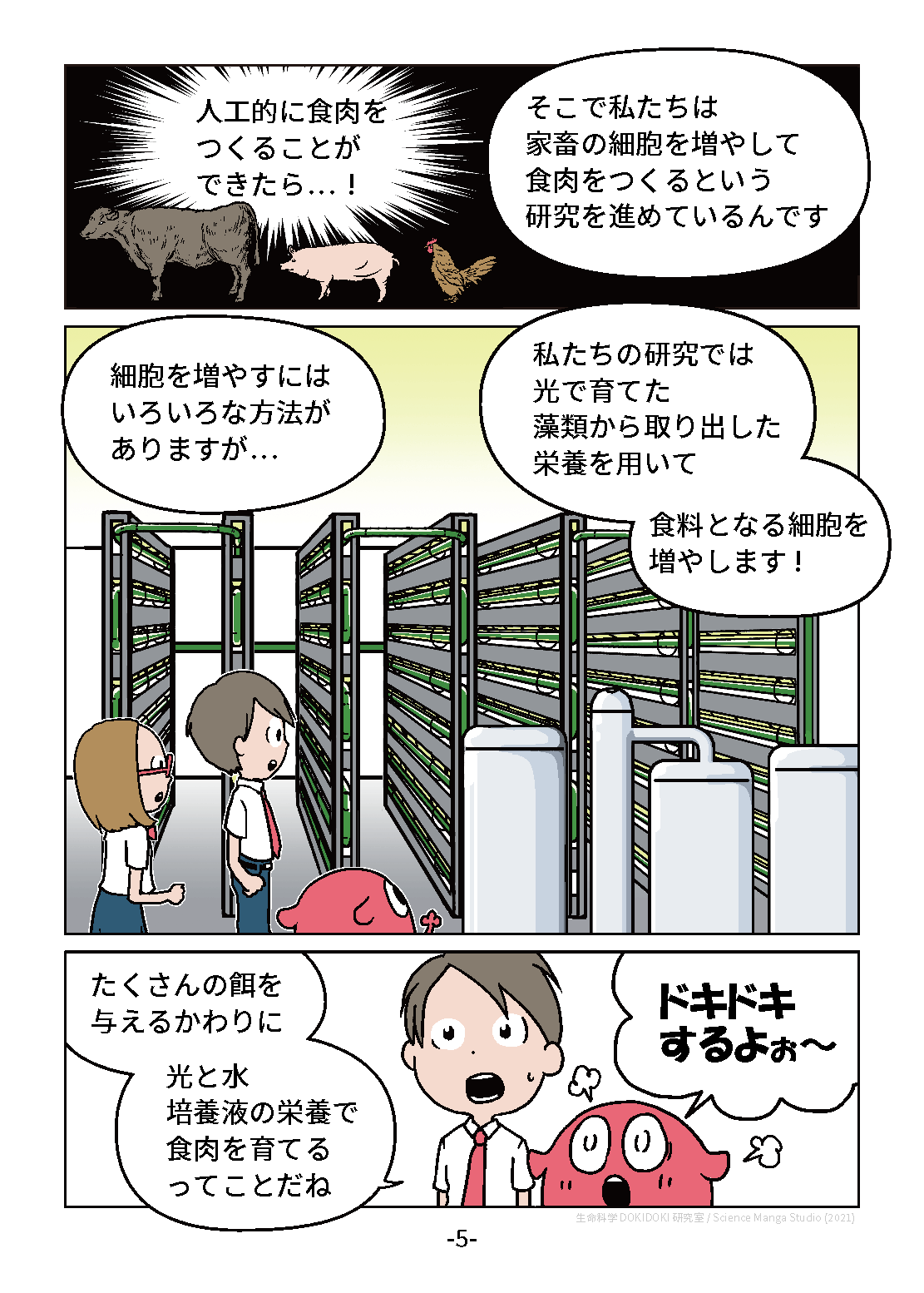

人工的に食肉をつくることができたら…!

そこで私たちは家畜の細胞を増やして食肉をつくるという研究を進めているんです

細胞を増やすにはいろいろな方法がありますが…

私たちの研究では光で育てた藻類から取り出した栄養を用いて

食料となる細胞を増やします!

たくさんの餌を与えるかわりに

光と水培養液の栄養で食肉を育てるってことだね

ドキドキするよぉ~

細胞を増やすなんてよく考えついたなぁ……!

実際につくれるようになったのもすごいね!

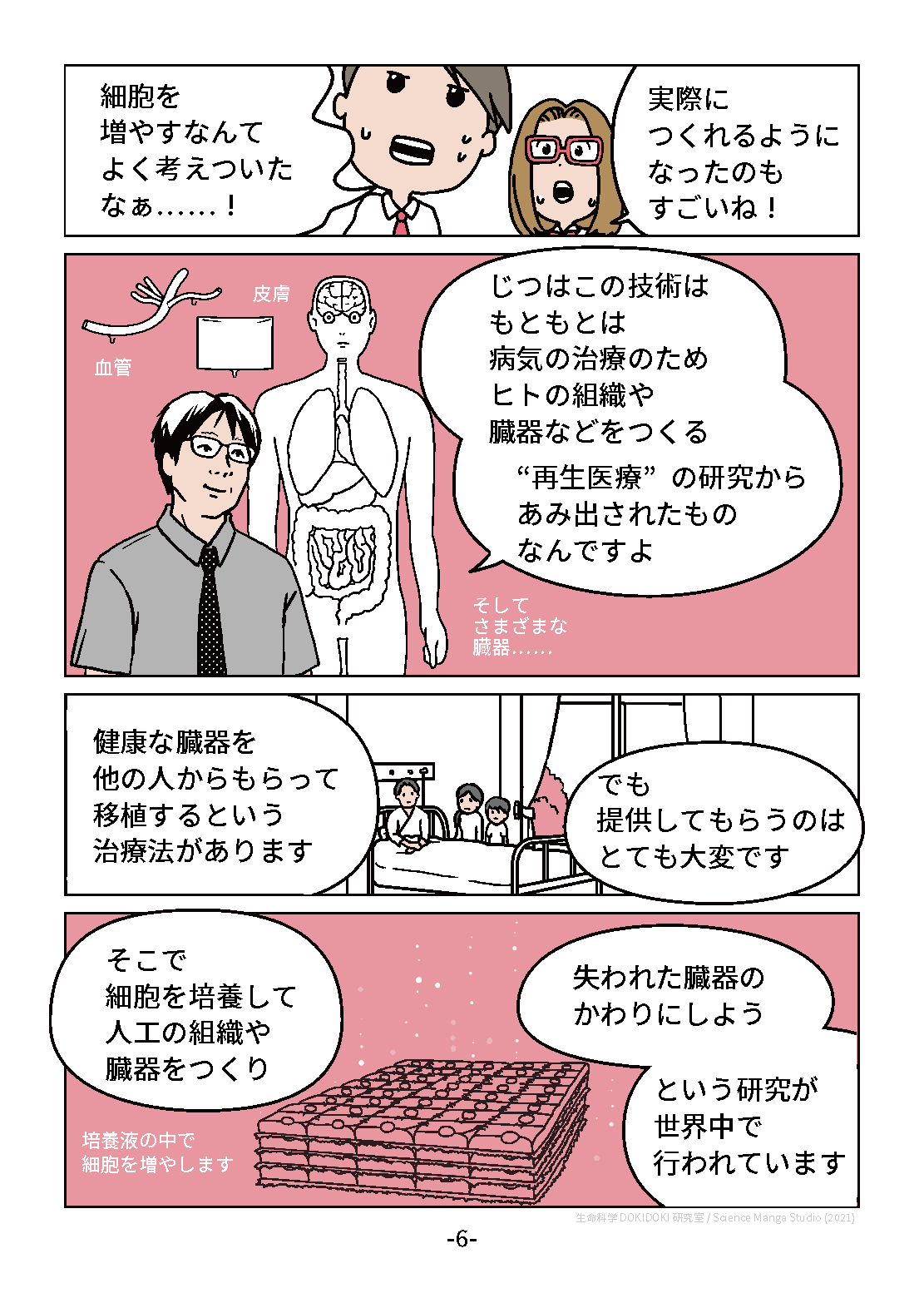

じつはこの技術はもともとは病気の治療のためヒトの組織や臓器などをつくる

“再生医療”の研究からあみ出されたものなんですよ

健康な臓器を他の人からもらって移植するという治療法があります

でも提供してもらうのはとても大変です

そこで細胞を培養して人工の組織や臓器をつくり

失われた臓器のかわりにしよう

という研究が世界中で行われています

この実験室でお肉を作ってるんだよねぇ…?

あ~どんな味なんだろう…

ちょっと食べさせて…

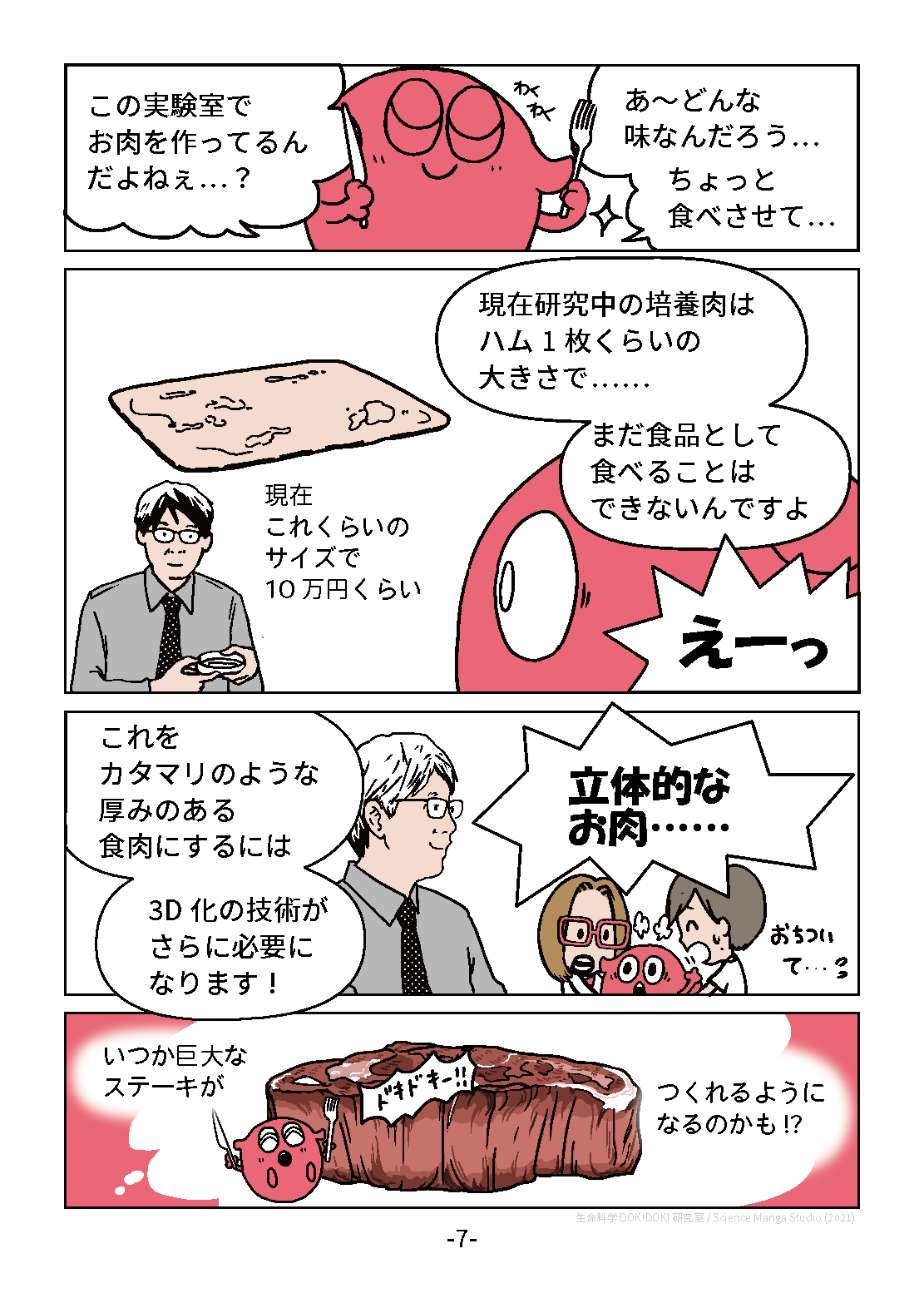

現在研究中の培養肉はハム1枚くらいの大きさで……

まだ食品として食べることはできないんですよ

現在これくらいのサイズで10万円くらい

えーっ

これをカタマリのような厚みのある食肉にするには

3D化の技術がさらに必要になります!

立体的なお肉……

いつかこんな感じのお肉もつくれるようになるのかも!?

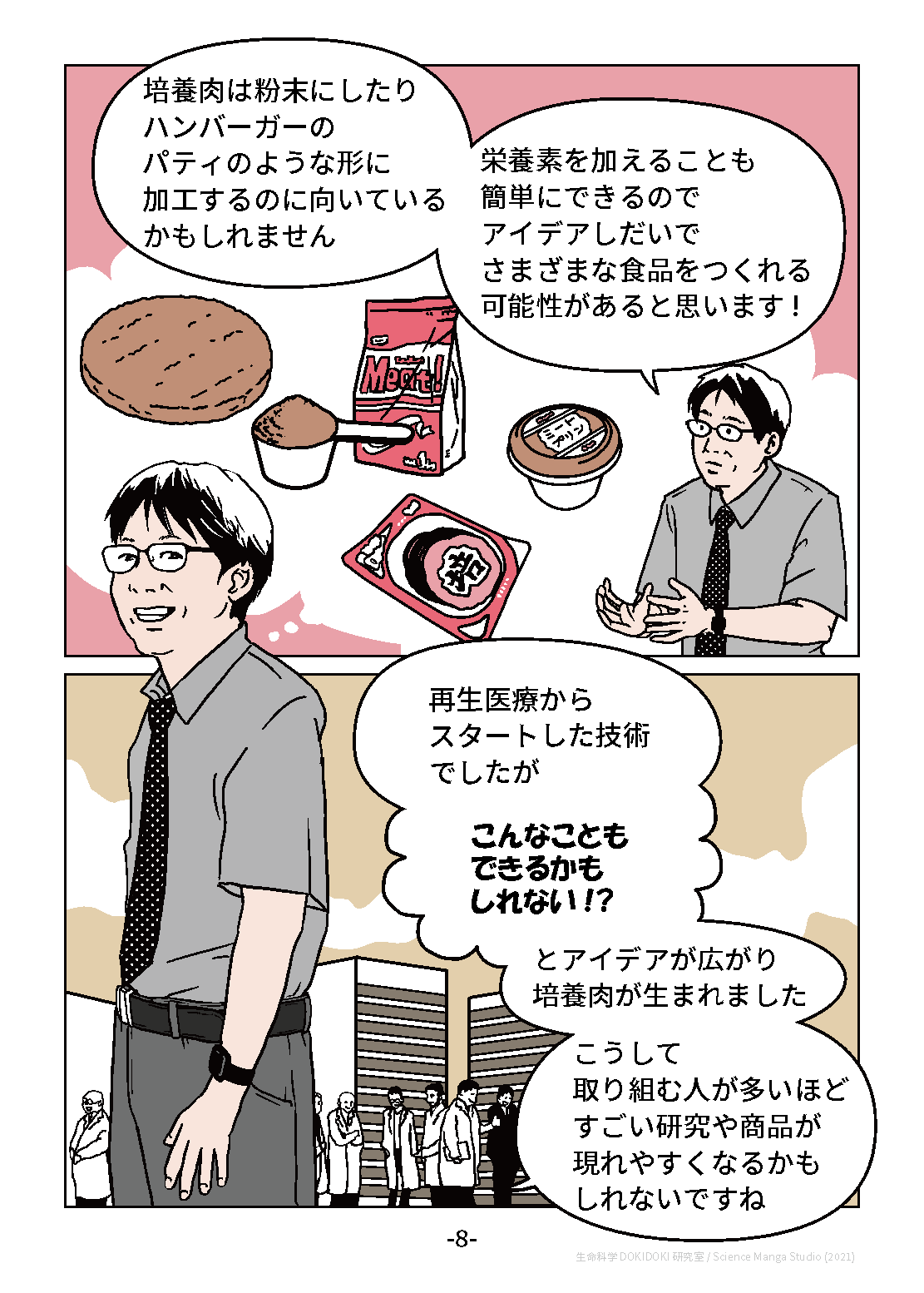

培養肉は粉末にしたりハンバーガーのパティのような形に加工するのに向いているかもしれません

栄養素を加えることも簡単にできるのでアイデアしだいでさまざまな食品をつくれる可能性があると思います!

再生医療からスタートした技術でしたが

こんなこともできるかもしれない!?

とアイデアが広がり培養肉が生まれました

こうして取り組む人が多いほどすごい研究や商品が現れやすくなるかもしれないですね

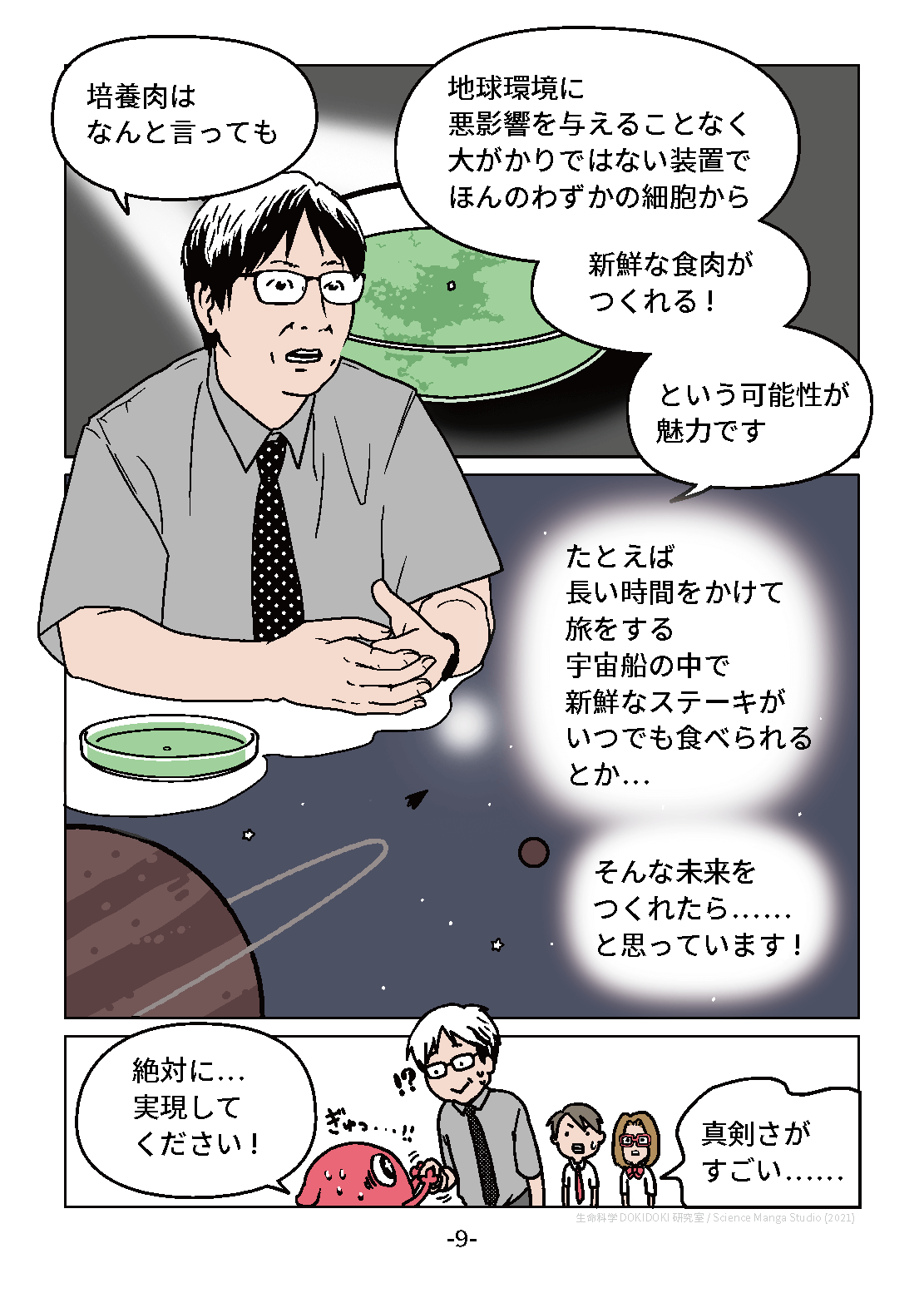

培養肉はなんと言っても

地球環境に悪影響を与えることなく大がかりではない装置でほんのわずかの細胞から

新鮮な食肉がつくれる!

という可能性が魅力です

たとえば長い時間をかけて旅をする宇宙船の中で新鮮なステーキがいつでも食べられるとか…

そんな未来をつくれたら……と思っています!

絶対に…実現してください!

真剣さがすごい……

人工の肉なんてまるでSF映画みたいって思っていたけど

本当に研究が進んでいるんだね~!

培養肉は歯ごたえのある厚い肉をつくるのはまだ難しい。

でも、加工食品としてのさまざまな可能性がある。多くの人が研究・開発に取り組むことでさらに発見が増えていくだろう。

できた!

培養肉の技術…ぼくの星に持って帰りたーい!

DOKIDOKI星あてにレポートを送信して今回も任務完了!

(全10ページ)

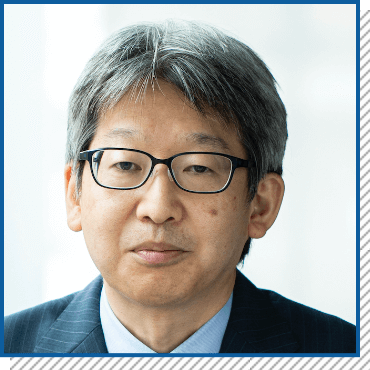

お話をうかがった先生

清水 達也

(しみず・たつや)

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 所長/教授

1968年生まれ。1992年東京大学医学部医学科卒業後、循環器内科の医師として済生会中央病院、JR東京総合病院で勤務。その後、東京大学大学院で分子生物学研究に従事。1999年より東京女子医科大学先端生命医科学研究所で心筋組織再生・構築の研究をスタート。2011年同大教授。2016年4月より現職。2007年第1回循環器再生医科学賞、2009年 文部科学大臣表彰科学技術賞、2015年度 日本再生医療学会賞など。