マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第14話 オス細胞から卵子をつくる

2023年3月、オスのマウス由来のiPS細胞から分化させた卵子を、別のマウスの精子と受精させて子マウスが誕生したというニュースがマスメディアをにぎわせた。研究成果を発表したのは大阪大学の林克彦教授だ。いまや、からだのさまざまな細胞に分化できる多能性幹細胞を使って、生殖細胞までつくりだせる時代。研究が進めば、絶滅が心配されている動物の保全にも役立つことが期待されているよ!

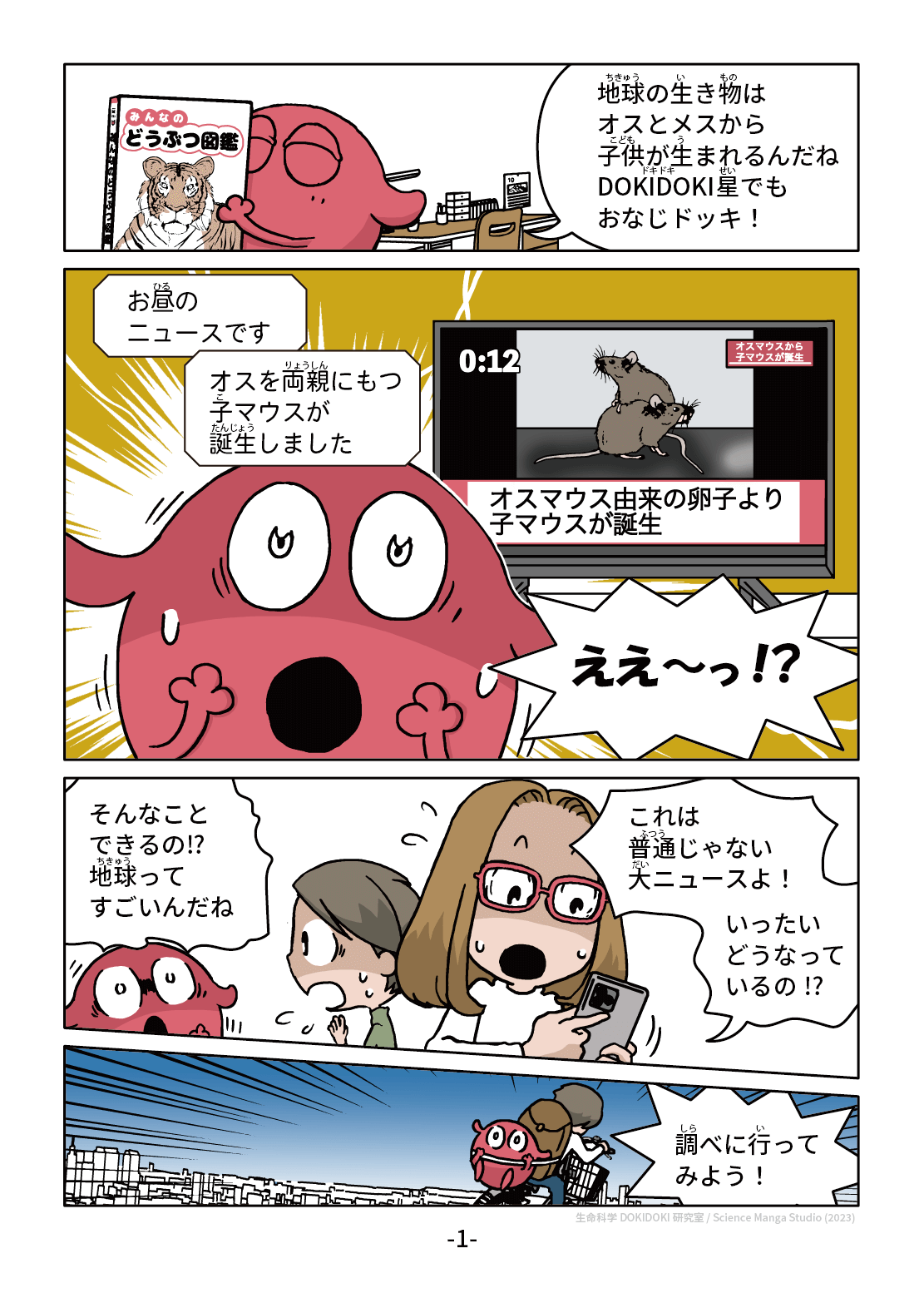

地球の生きものはオスとメスから子供が生まれるんだね DOKIDOKI星でもおなじドッキ!お昼のニュースです オスを両親にもつ子マウスが誕生しました ええ~っ!? そんなことできるの!? 地球ってすごいんだね これは普通じゃない大ニュースよ!いったいどうなっているの!? 調べに行ってみよう!

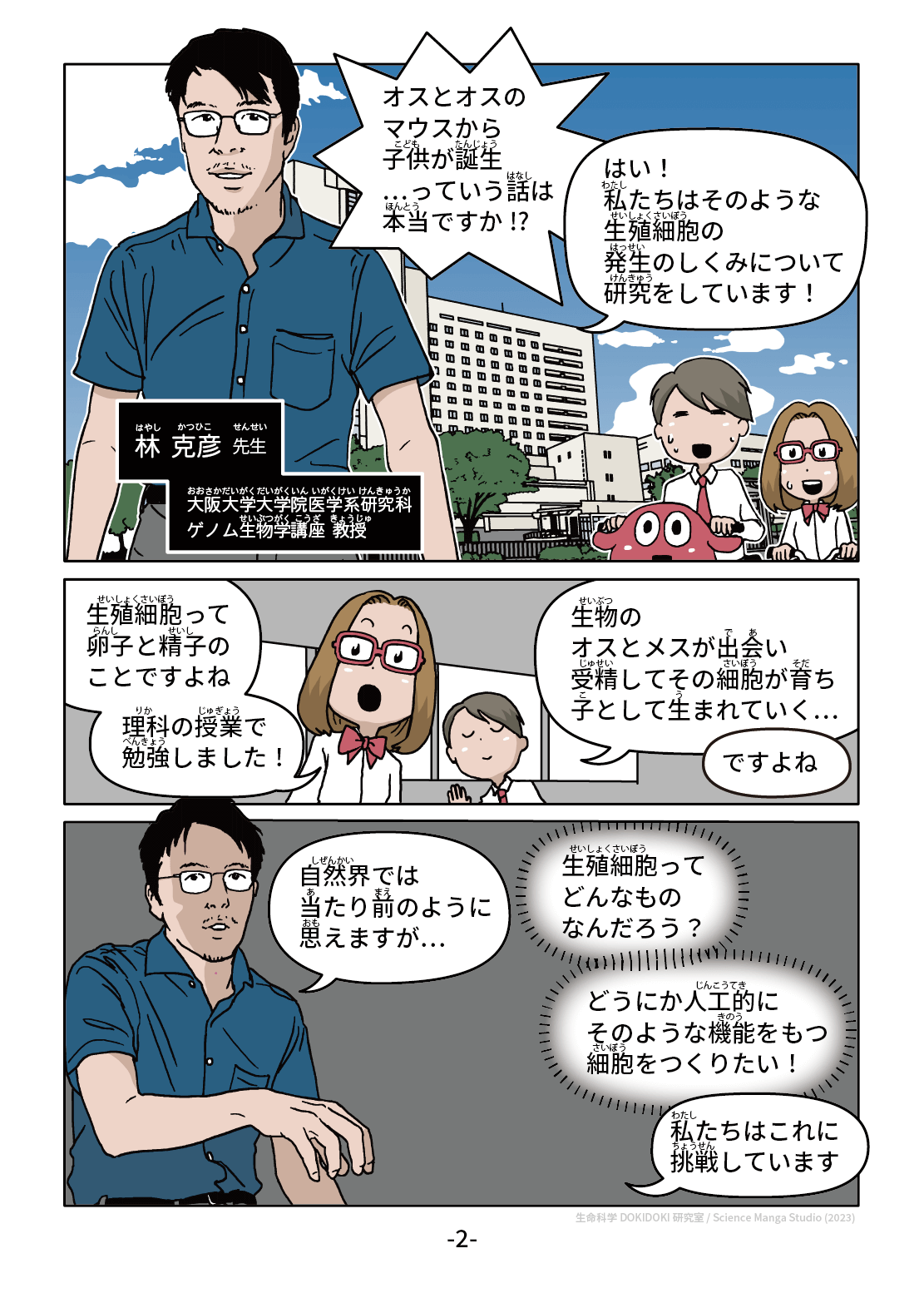

オスとオスのマウスから子供が誕生...っていう話は本当ですか!? はい!私たちはそのような生殖細胞の発生のしくみについて研究をしています 林克彦先生 大阪大学大学院医学系研究科 ゲノム生物学講座教授 生殖細胞って卵子と精子のことですよね 理科の授業で勉強しました! 生物のオスとメスが出会い、受精してその細胞が育ち子として生まれていく...ですよね 自然界では当たり前のように思えますが... 生殖細胞ってどんなものなんだろう? どうにか人工的にそのような機能をもつ細胞をつくりたい! 私たちはこれに挑戦しています

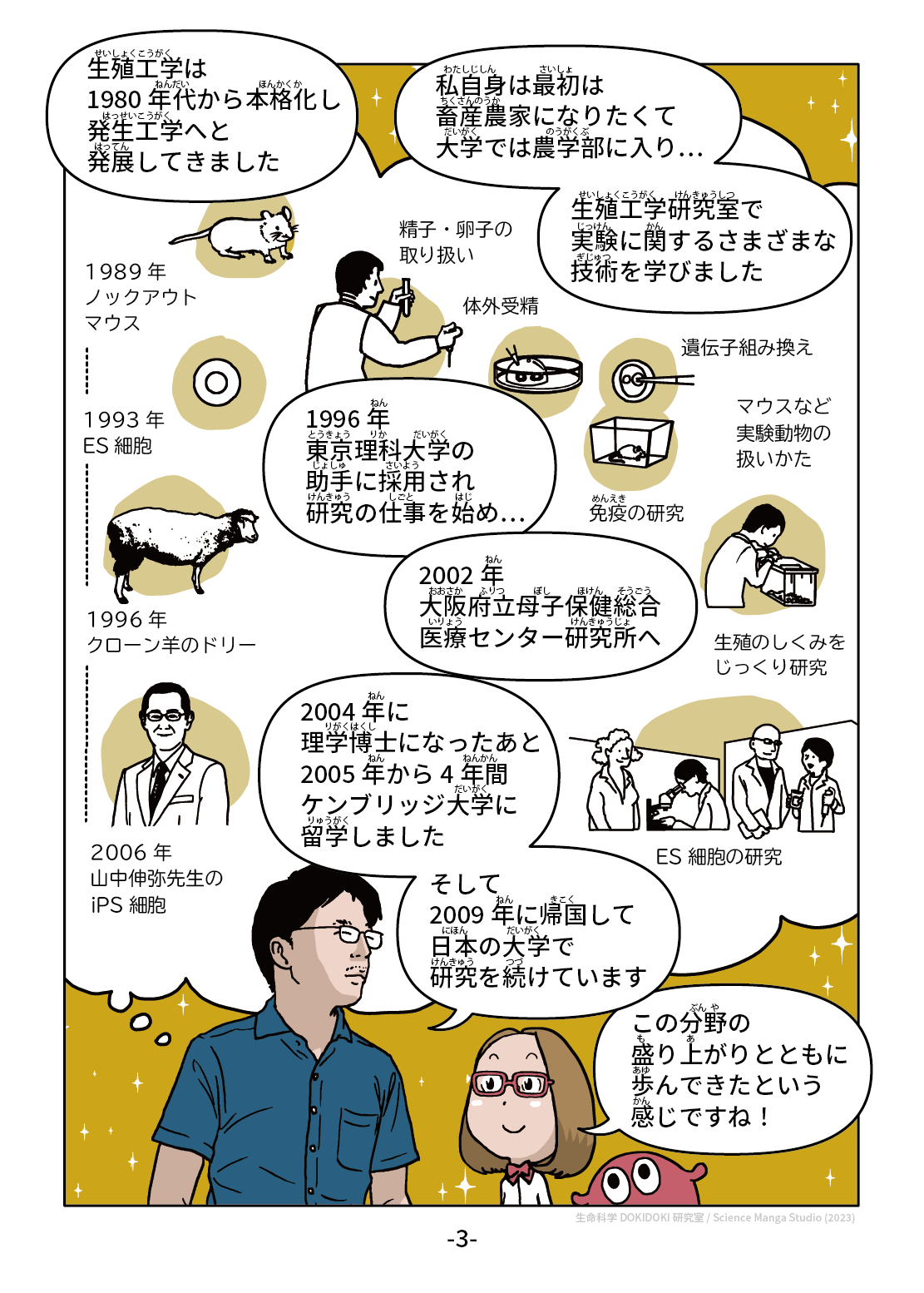

生殖工学は1980年代から本格化し発生工学へと発展してきました 私自身は最初は畜産農家になりたくて大学では農学部に入り... 生殖工学研究室で実験に関するさまざまな技術を学びました 1996年東京理科大学の助手に採用され研究の仕事を始め... 2002年大阪府立母子保健総合医療センター研究所へ 2004年に理学博士になたあと2005年から4年間ケンブリッジ大学に留学しました そして2009年に帰国して日本の大学で研究を続けています この分野の盛り上がりとともに歩んできたという感じですね!

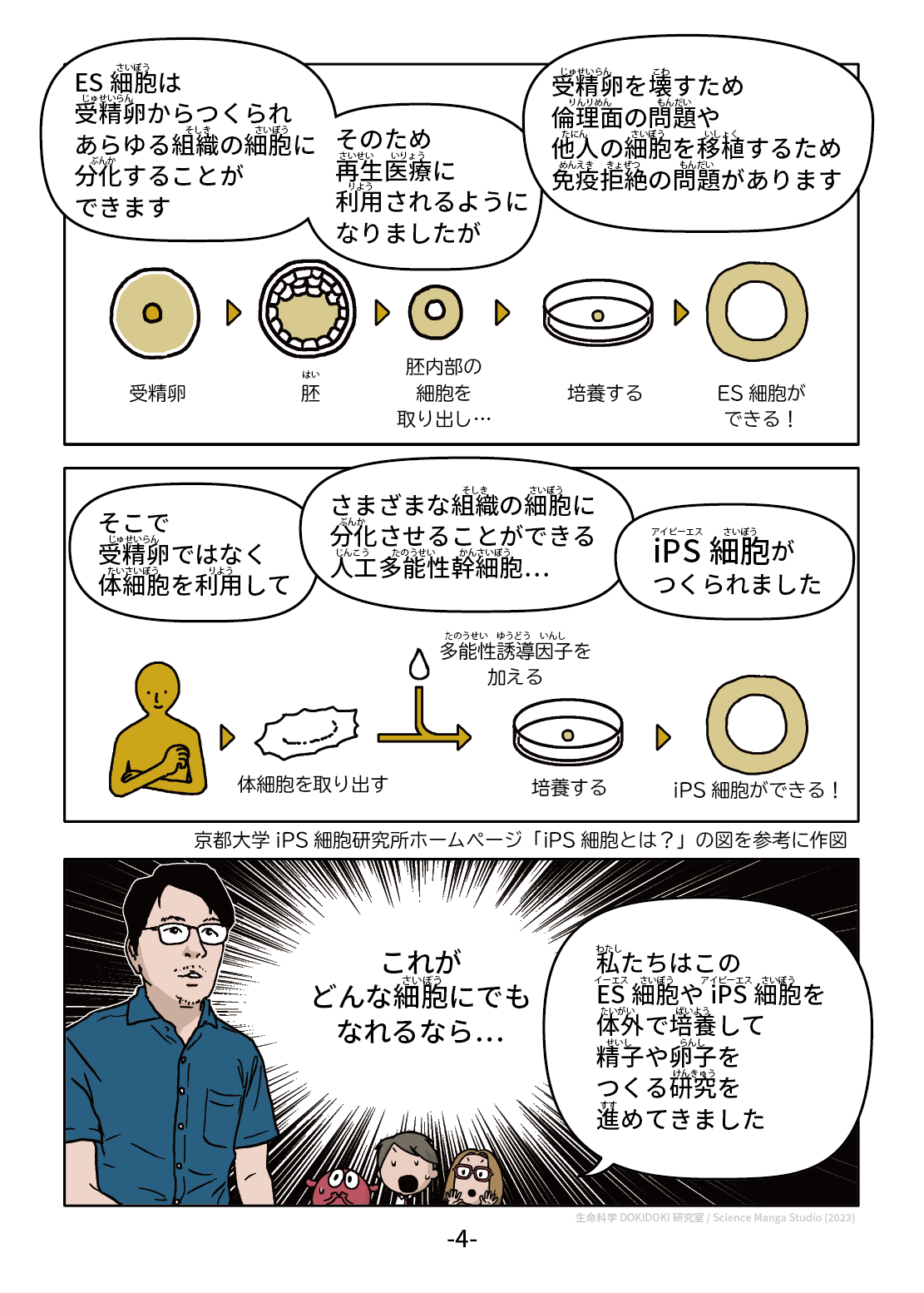

ES細胞は受精卵からつくられあらゆる組織の細胞に分化することができます そのため再生医療に利用されるようになりましたが 受精卵を壊すため倫理面の問題や他人の細胞を移植するため免疫拒絶の問題があります そこで受精卵ではなく体細胞を利用して さまざまな組織の細胞に分化させることができる人工多能性幹細胞 iPS細胞がつくられました これがどんな細胞にでもなれるなら... 私たちはこのES細胞やiPS細胞を体外で培養して精子や卵子をつくる研究を進めてきました

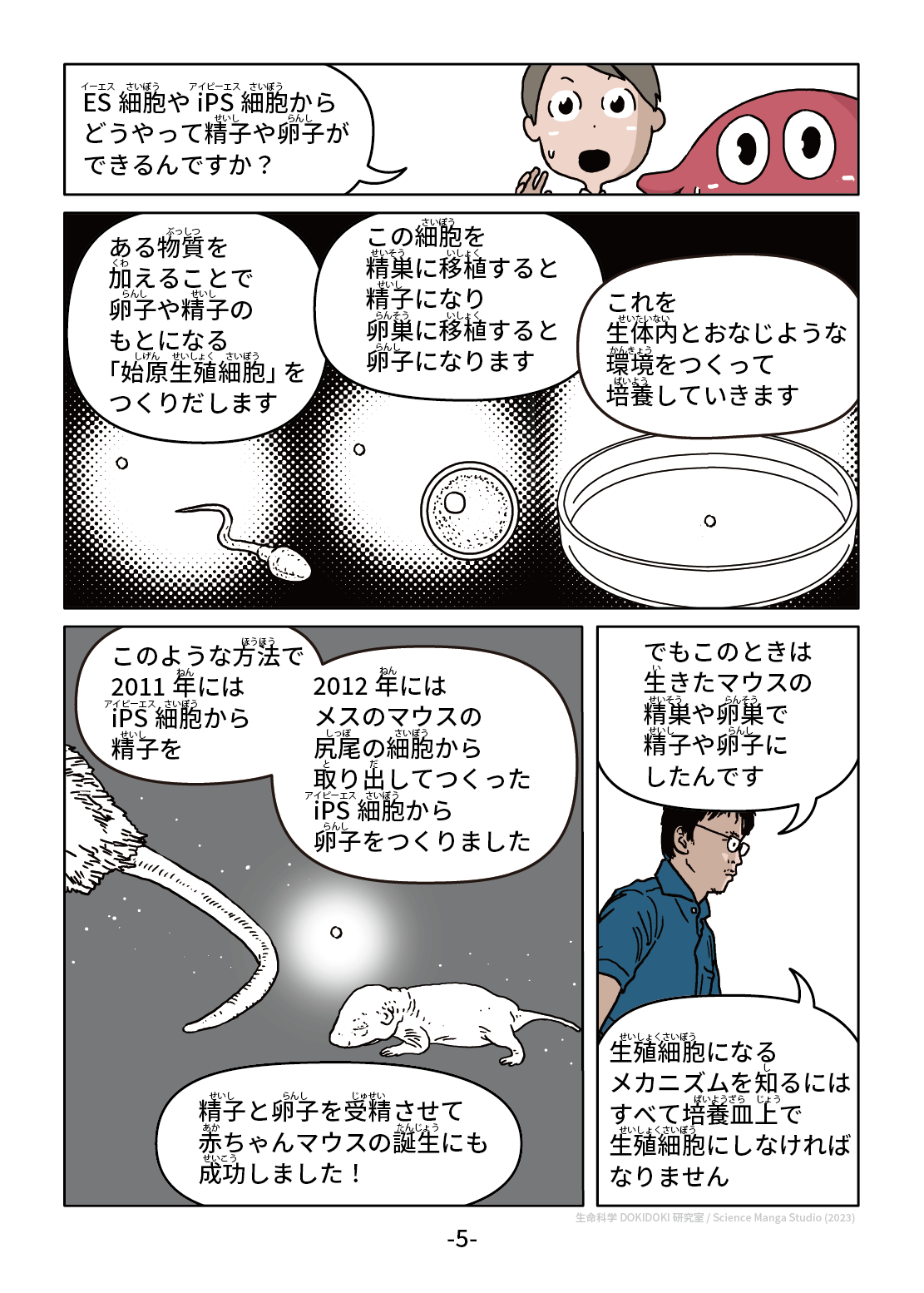

ES細胞やiPS細胞からどうやって精子や卵子ができるんですか? ある物質を加えることで卵子や精子のもとになる始原生殖細胞をつくりだします この細胞を精巣に移植すると精子になり 卵巣に移植すると卵子になります これを生体内とおなじような環境をつくって培養していきます このような方法で2011年にはiPS細胞から精子を 2012年にはメスのマウスの尻尾の細胞から取り出してつくったiPS細胞から卵子をつくりました 精子と卵子を受精させて赤ちゃんマウスの誕生にも成功しました! でもこのときは生きたマウスの精巣や卵巣で精子や卵子にしたんです 生殖細胞になるメカニズムを知るにはすべて培養皿上で生殖細胞にしなければなりません

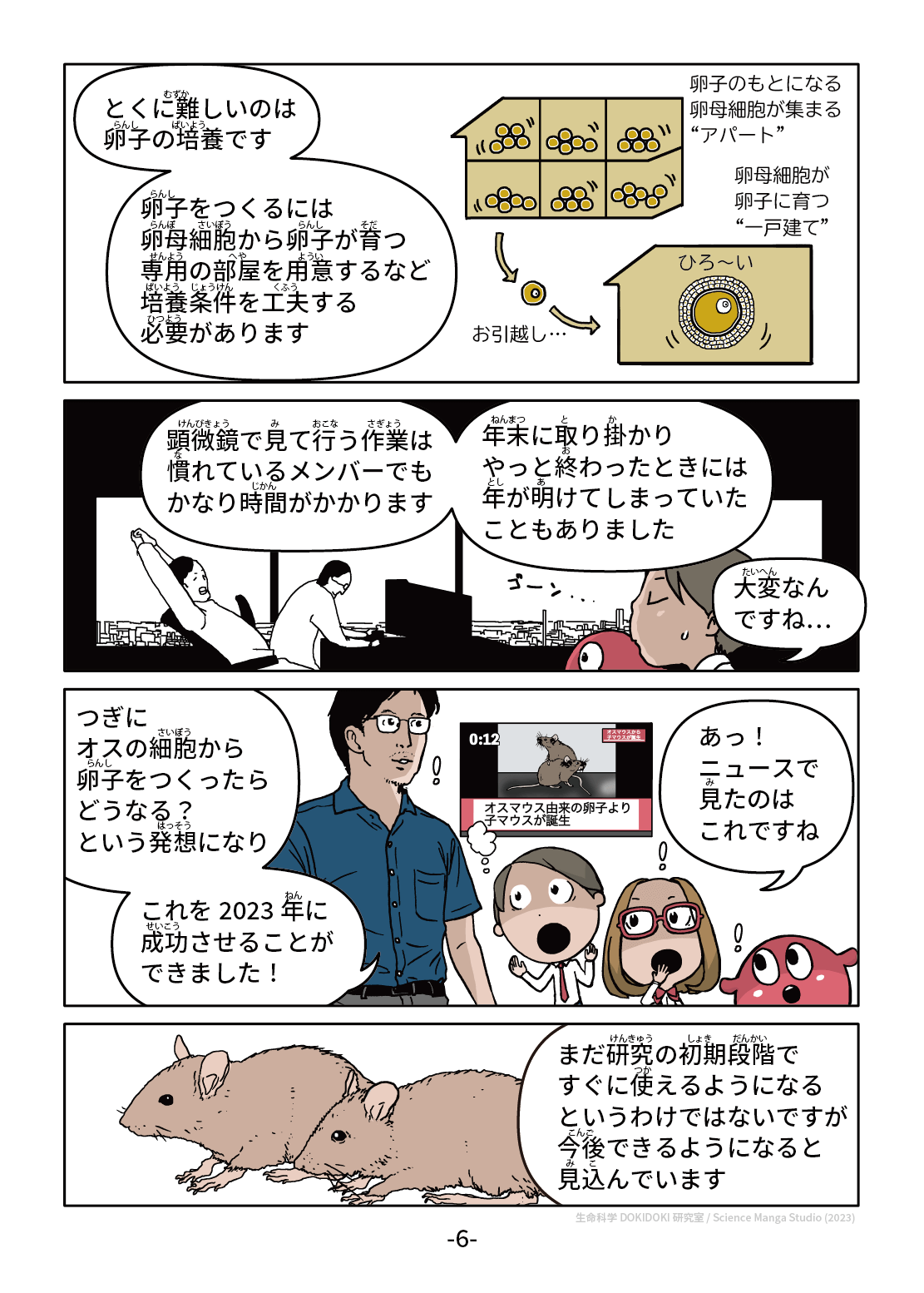

とくに難しいのは卵子の培養です 卵子をつくるには卵母細胞から卵子が育つ専用の部屋を用意するなど培養条件を工夫する必要があります 顕微鏡を見て行う作業は慣れているメンバーでもかなり時間がかかります 年末に取り掛かりやっと終わったときには年が明けてしまっていたこともありました 大変なんですね... つぎにオスの細胞から卵子をつくったらどうなる?という発想になり これを2023年に成功させることができました! あっ!ニュースで見たのはこれですね まだ研究の初期段階ですぐに使えるようになるというわけではないですが 今後できるようになると見込んでいます

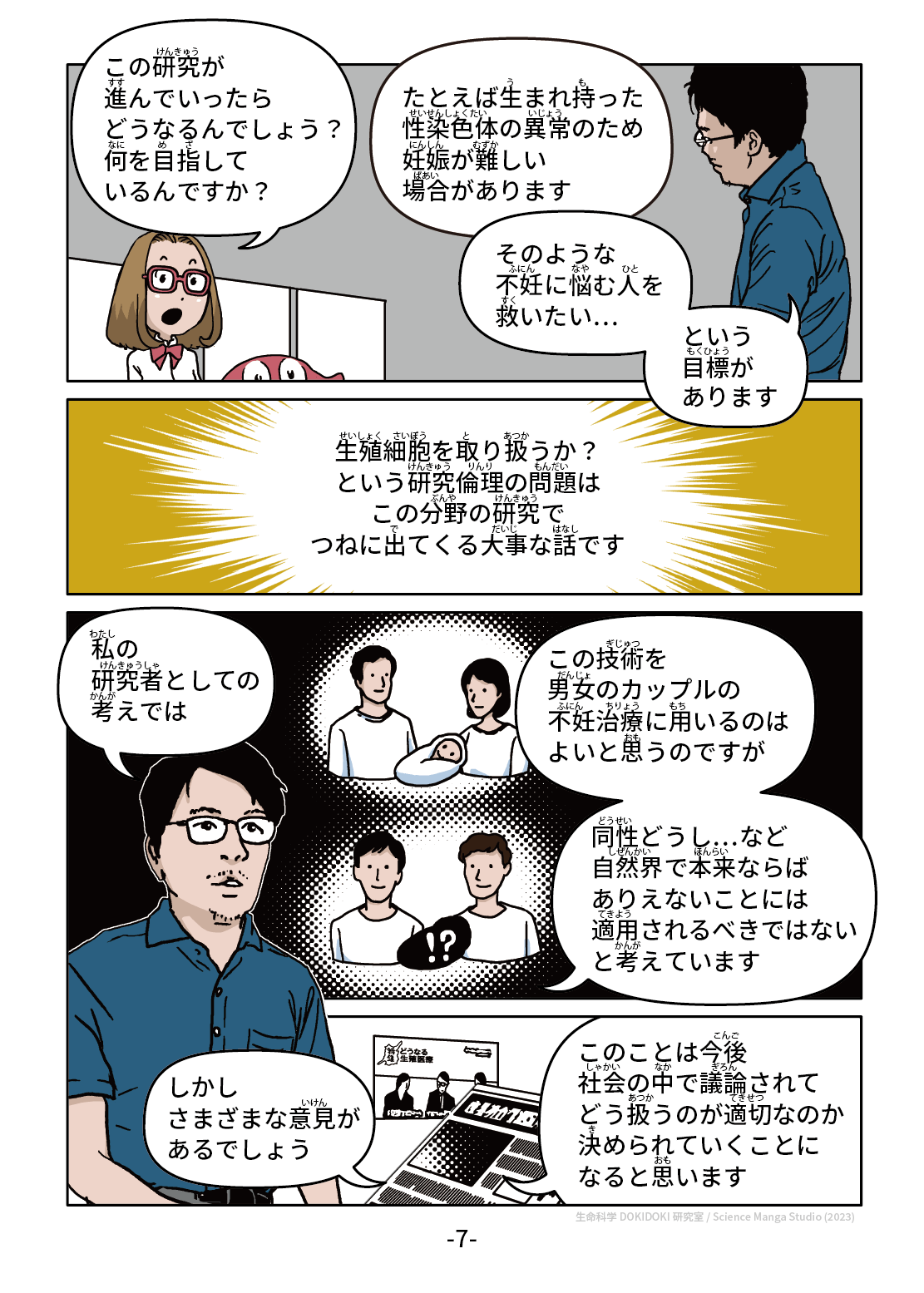

この研究が進んでいったらどうなるんでしょう? 何を目指しているんですか? たとえば生まれ持った性染色体の異常のため妊娠が難しい場合があります そのような不妊に悩む人を救いたい...という目標があります 生殖細胞を取り扱うか?という研究倫理の問題はこの分野の研究でつねに出てくる大事な話です 私の研究者としての考えでは この技術を男女のカップルの不妊治療に用いるのはよいと思うのですが 同性どうし...など自然界で本来ならばありえないことに適用されるべきではないと考えています しかしさまざまな意見があるでしょう このことは今後社会の中で議論されてどう扱うのが適切なのか決められていくことになると思います

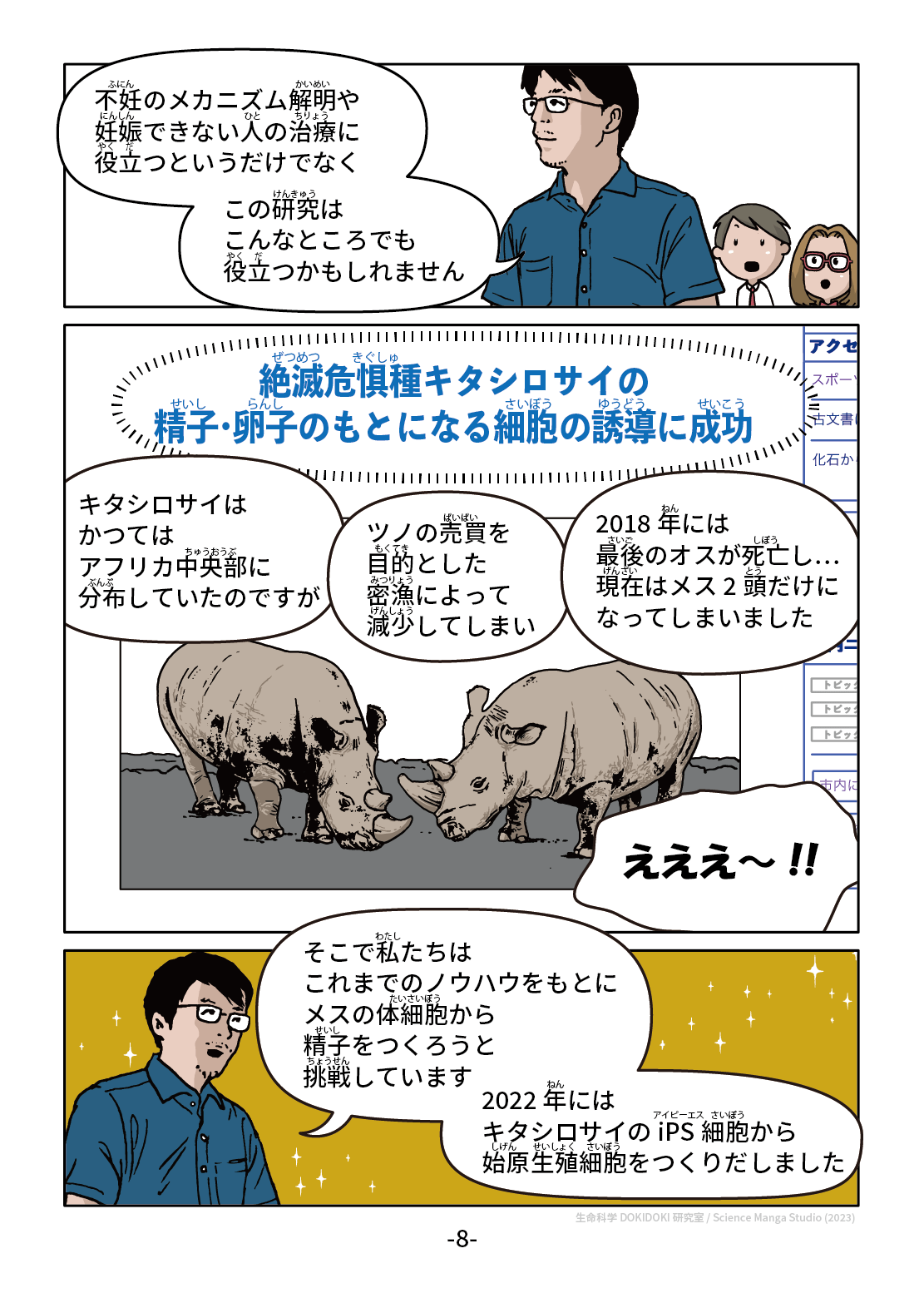

不妊のメカニズム解明や妊娠できない人の治療に役立つというだけでなく この研究はこんなところでも役立つかもしれません 絶滅危惧種キタシロサイの精子・卵子のもとになる細胞の誘導に成功 キタシロサイはかつてはアフリカ中央部に分布していたのですが ツノの売買を目的とした密漁によって減少してしまい 2018年には最後のオスが死亡し...現在はメス2頭だけになってしまいました えええ~!! そこで私たちはこれまでのノウハウをもとに メスの体細胞から精子をつくろうと挑戦しています 2022年にはキタシロサイのiPS細胞から始原生殖細胞をつくりだしました

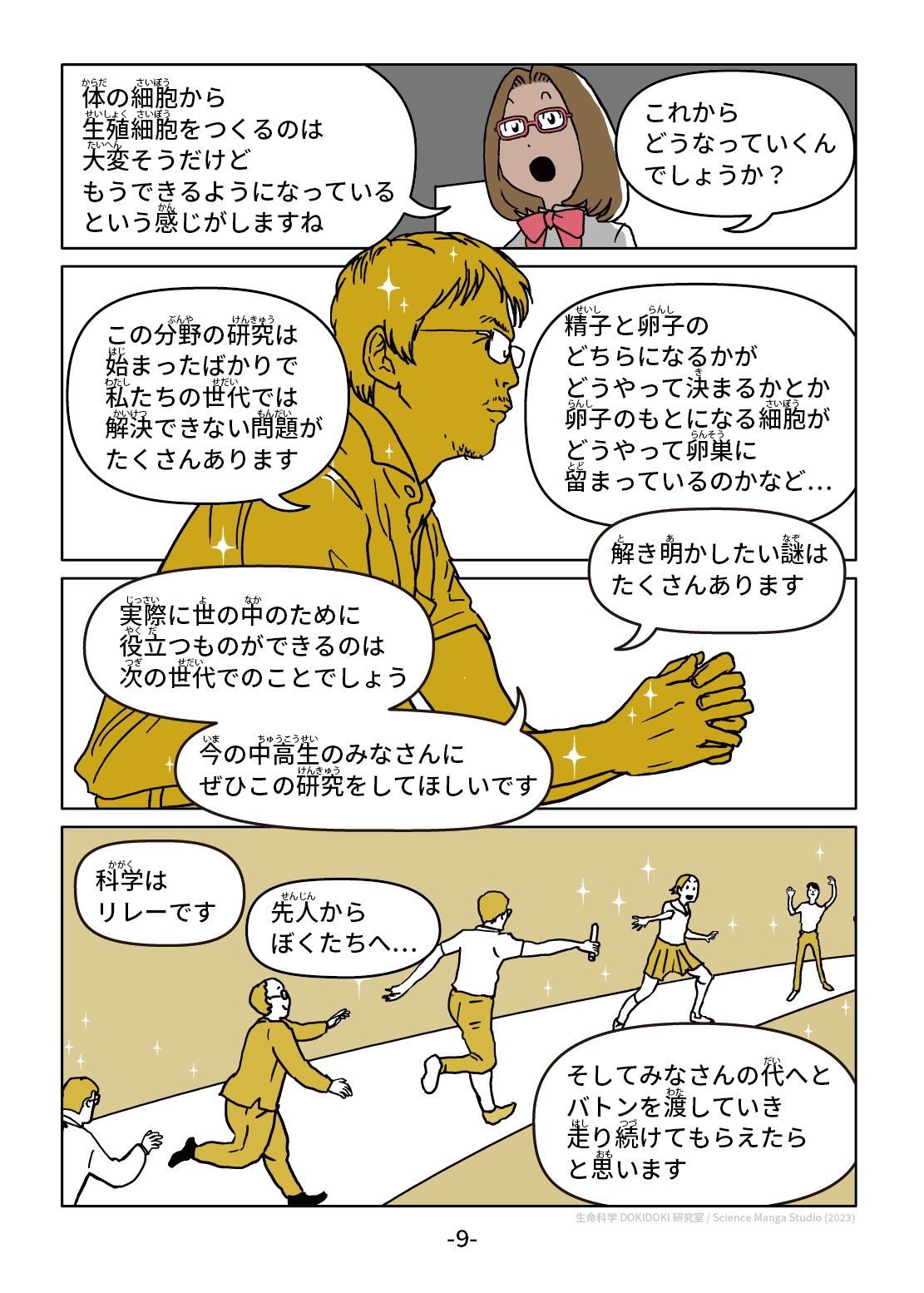

体の細胞から生殖細胞をつくるのは大変そうだけどもうできるようになっているという感じがしますね これからどうなっていくんでしょうか? この分野の研究は始まったばかりで私たちの世代では解決できない問題がたくさんあります 精子と卵子のどちらになるかが どうやって決まるかとか 卵子のもとになる細胞がどうやって卵巣に留まっているかなど... 解き明かしたい謎はたくさんあります 実際に世の中のために役立つものができるのは 次の世代でのことでしょう 今の中高生のみなさんにぜひこの研究をしてほしいです 科学はリレーです 先人からぼくたちへ... そしてみなさんの代へとバトンを渡していき走り続けてもらえたらと思います。

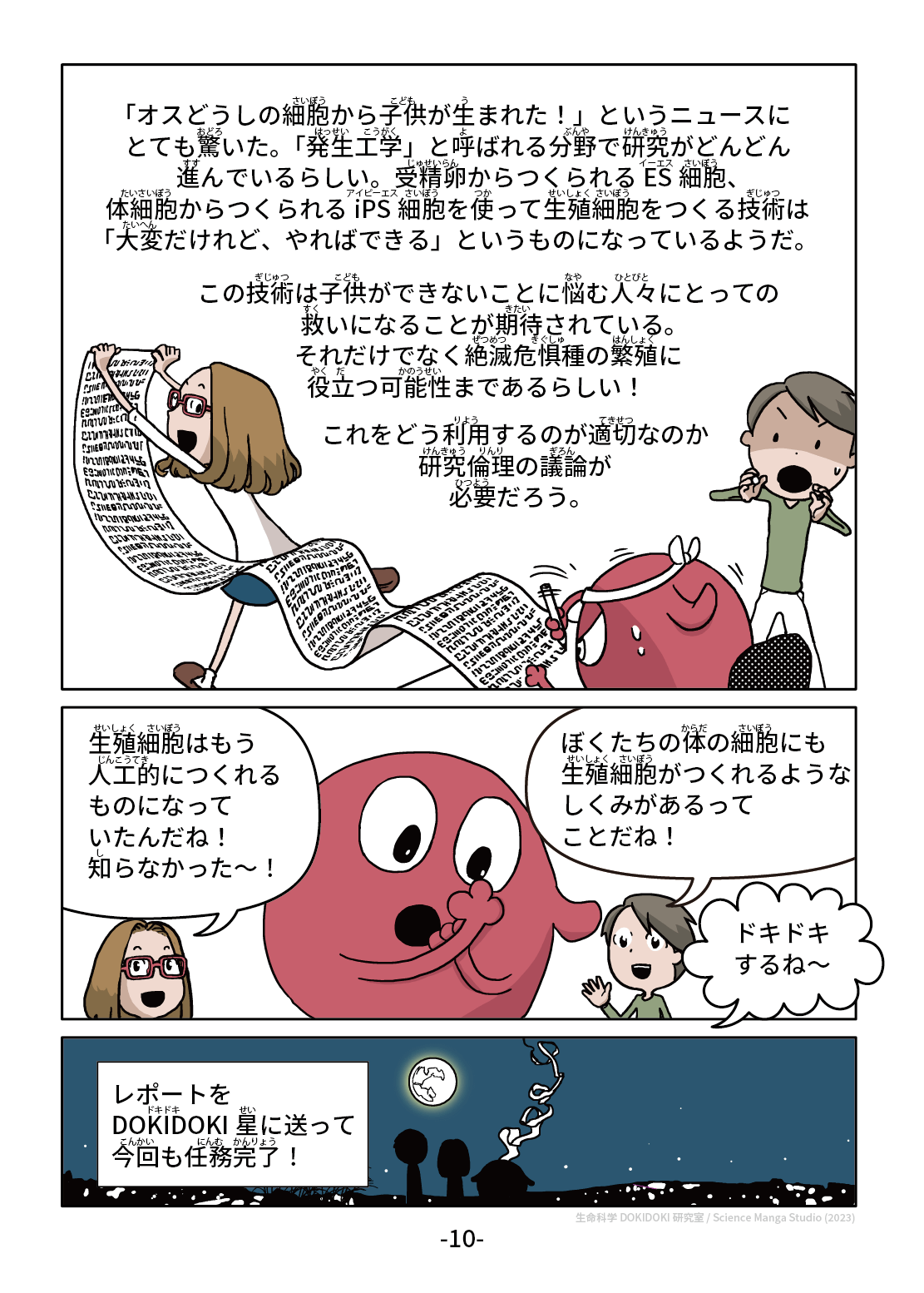

「オスどうしの細胞から子供が生まれた!」というニュースにとても驚いた。「発生工学」と呼ばれる分野で研究がどんどん進んでいるらしい。受精卵からつくられるES細胞、体細胞からつくられるiPS細胞を使って生殖細胞を作る技術は「大変だけれど、やればできる」というものになっているようだ。 この技術は子供ができないことに悩む人々にとっての救いになることが期待されている。それだけではなく絶滅危惧種の繁殖に役立つ可能性まであるらしい! これをどう利用するのが適切なのか研究倫理の議論が必要だろう。 生殖細胞はもう人工的につくれるものになっていたんだね! 知らなかった~! ぼくたちの体の細胞にも生殖細胞がつくれるようなしくみがあるってことだね! ドキドキするね~ レポートをDOKIDOKI星に送って、今回も任務完了!

(全10ページ)

お話をうかがった先生

林 克彦

(はやし・かつひこ)

大阪大学大学院 医学系研究科 ゲノム生物学講座 生殖遺伝学教室 教授

1972年兵庫県生まれ。96年明治大学大学院農学研究科修士課程修了後、東京理科大学生命科学研究所・助手。2002年大阪府立母子保健総合医療センター研究所・常勤研究員。04年東京理科大学より博士号(理学)取得。05年ケンブリッジ大学ガードン研究所・博士研究員。09年に帰国後、京都大学医学研究科・講師、准教授、14年九州大学医学研究院・教授、21年9月より現職。次世代に遺伝情報を伝える生殖細胞の発生メカニズム、とくに卵子をつくりだすメカニズムの探究を通じて、生殖細胞系列の永続性を保証する仕組みの解明をめざす。