マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第14話 オス細胞から卵子をつくる

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

体外受精の実習で感動

林克彦先生が生殖細胞に興味を持ったのは大学3年生のとき。将来は羊の牧場を経営したいと農学部に進んだものの、授業でやるのは基礎の細胞生物学とか、牧場にまったく関係ない分野ばかり。そこで、大学2年の夏休みに福島で牧場をやっている親戚のもとで牧場の仕事を体験してみたけれど、肉体的にも経営的にも大変なことがわかり志望に迷いが。そんなとき3年生になって体外受精や遺伝子組み換え動物の研究をしている生殖工学研究室を選んだんだって。体外受精の実習で、精子と卵子が受精して発生が進む様子を見て感動。ウシやマウスは体の大きさも形もまったく違うのに、精子や卵子はよく似ていて、発生も同じようなプロセスをたどることに興味を持ち、精子や卵子がどのようなメカニズムでできるのかを知りたいと、大学院に進んだそうだ。

発生学1本で行く!

修士課程修了後、開設されたばかりの東京理科大学生命科学研究所へ。免疫学の権威の多田富雄博士が所長で、募集していたのは特定の遺伝子が働かないようにしたノックアウトマウスづくりなどの実験を手伝うテクニシャンだったけれど、助手として採用してもらった。

「免疫のプロの研究者からの要求が高く、修士出身のスキルではとてもたいへんだったけれど、必死になって実験をこなすうちにノックアウトマウスもつくれるようになったし、少しずつ免疫学のおもしろさもわかってきました。2年ぐらい経つと慣れてきて、空いた時間は好きな研究をしていいというお許しも出たので、免疫学と発生学の両方の研究を進め、それぞれの分野で論文を書いたんですよ」

でも、免疫学会で研究発表してもなかなか議論に太刀打ちできない。「優秀な研究者が綺羅星(きらほし)のごとく揃っている免疫学の領域から自分がいなくなっても何の損失もない。ならば、もともと好きだった発生学をやろうと、発生学に絞ることを決意したのです」

始原生殖細胞はどうやってできるのか

発生学で生きていこうと決意した林先生が次に選んだのは、大阪府立母子保健総合医療センター(現・大阪母子医療センター)の研究室ドキ。部門長は松居靖久博士(現・東北大学 加齢医学研究所 附属医用細胞資源センター教授)。松居博士のことは、明治大学学部生時代に、始原生殖細胞(精子や卵子のもとになる細胞)と多能性幹細胞(体を構成するさまざまな細胞をつくる能力をもった細胞)の関係についての博士の論文を読んで感激、「日本の研究者でこんなすごい人がいるのか!」と注目していたそうだ。博士がセミナーで理科大に来られたときに、いつか研究室で働きたいと直談判。博士号取得のめどがたったところで、松居博士が率いる病院病態部門で始原生殖細胞の研究に取り組むことになった。

「ちょうどそのころ、イギリスを代表する発生生物学者のアン・マクラーレン(Anne McLaren)博士の論文が出ました。始原生殖細胞が精子になるか卵子になるかは、まわりの体細胞(生殖細胞以外の細胞)の環境で決まるというものでしたが、生殖細胞の発生メカニズムはまだまだわからないことだらけでした」

林先生は、東京理科大学の助手時代に、ある遺伝子を壊すと始原生殖細胞ができなくなることを発見していた。ではどの遺伝子が関係したら始原生殖細胞ができるのだろう? それを探るには、100万個オーダーの細胞が必要だけど、マウスの胚はとても小さく、一つの胚からとれる細胞はせいぜい数百個にすぎず、まったく足りない。マウスの体の中でどんなことが起きているかを探るには、体の中で起きていることを培養皿で再現すればいい。多能性幹細胞から始原生殖細胞ができればいろんなことがわかるはず。そのために海外で研究しよう――こう考えた林先生は、発生学の本場、イギリス・ケンブリッジのガードン研究所にあるアジム・スラーニ(Azim Surani)博士のラボに留学することにした。スラーニ博士は初期発生や生殖細胞の分化研究の大家で、哺乳類のゲノムインプリンティング(ゲノムが両親のどちらに由来するものかが記憶されている現象)を発見した研究者ドキ。

マウスの初期発生の流れ

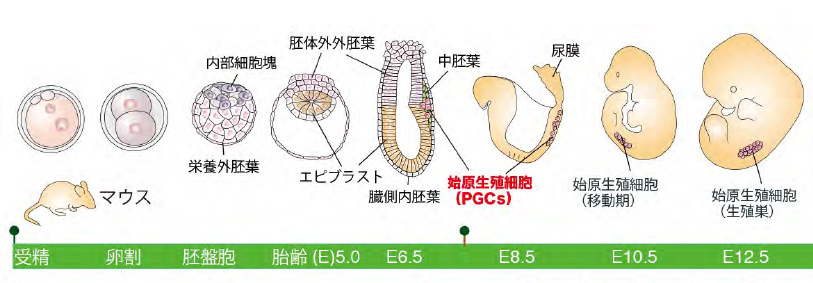

ここで、マウスの初期発生と生殖細胞に分化する流れを見ておこう。

受精卵は2、4、8、16…と卵割が進んでいき、胚齢*3.5日ぐらいで数十~100個ぐらいの細胞を含む中空のボールみたいな「胚盤胞**」ができる。胚盤胞は、内部細胞塊と将来胎盤へ分化する栄養外胚葉とに分かれている。胚盤胞が着床した後、胚齢5日ごろのときに内部細胞塊から「エピプラスト」と呼ばれる細胞層ができ、将来の外胚葉、中胚葉、内胚葉が分化していく。始原生殖細胞は胚齢6.5日前後のときに分化し、生殖巣に移動して、雄の場合は精子、雌の場合は卵子が形成される。

*胚齢(はいれい):受精卵発生からの経過期間。

**胚盤胞(はいばんほう):着床できる状態に変化した受精卵。ヒトの場合は受精から約1週間かかる。

ちなみにES細胞(Embryonic Stem Cell:胚性幹細胞)は、胚盤胞の内部細胞塊の中から、さまざまな細胞に分化できる「多分化能」と、増殖できる「分裂能」をかねそなえた細胞を選び、培養細胞として確立した細胞のことドキ。

図1 マウスの初期発生から卵子や精子になるまでの流れ。胎齢(たいれい)は、受精後に胎児が発生したときからの経過期間。数字は経過日数。

留学先でES細胞の性質を調べる

「ケンブリッジでは、憧れの論文の著者が大勢いて、ティーを飲みながら議論をかわすなかで、知的欲求が次々に湧いてくる理想的な環境でした。楽しい思い出しかありませんね」

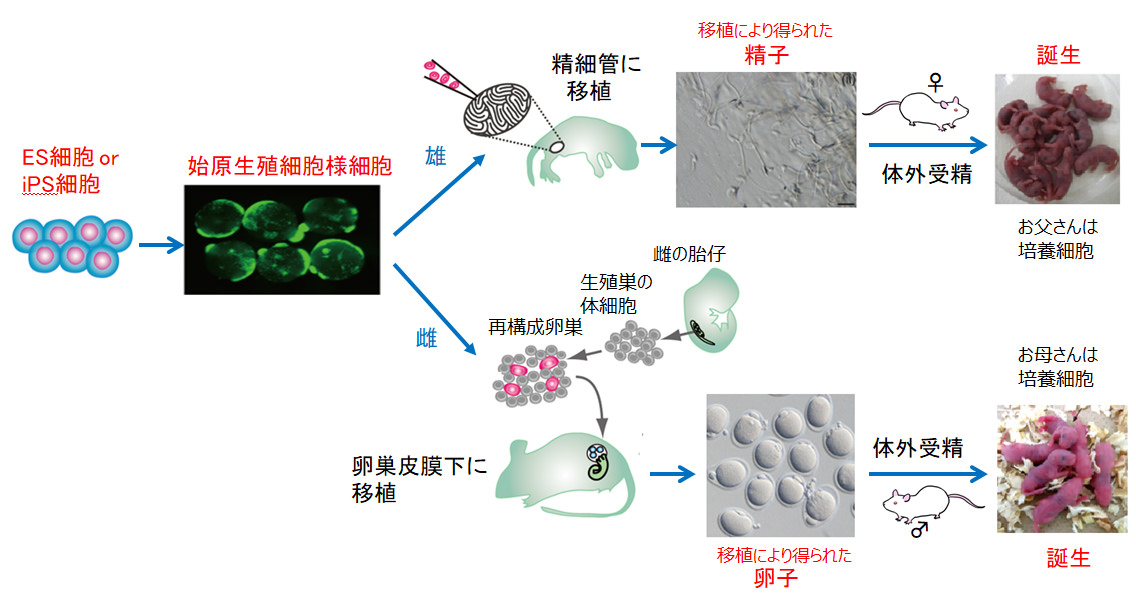

こう当時を振り返る林先生が留学先で取り組んだのが、ES細胞から生殖細胞がどうやって分化できるのかを探るためにES細胞の状態や性質を調べること。生殖細胞に分化したら緑色に光る遺伝子を入れると、1個のES細胞の中で一部だけが光ることがあった(図2の始原生殖細胞様細胞の画像参照)。最初はこれが生殖細胞かと思ったのだが、これは増殖を繰り返すES細胞に一定期間だけ現れる状態を表していることがわかった。

「さまざまな角度からの研究でわかったのは、ひとことでES細胞というけれど、常に一定の状態を保っているのではなく、複数の状態を行ったり来たりしながら増殖をしているということです。この状態の中には生殖細胞への分化が可能な状態があることが同時にわかりました。帰国後に始原生殖細胞に似た細胞をつくりだすことができたのは、このコンセプトのおかげです」

2008年11月、アジム・スラーニ博士のラボメンバーと。博士は前列左から2人目。林先生は後列左から4人目。

始原生殖細胞に似た細胞ができた!

日本に戻った林先生は、2009年から京都大学医学研究科の斎藤研究室で、ES細胞から始原生殖細胞をつくる研究を始めた。

「斎藤通紀(さいとう みちのり)教授はスラーニ博士のラボで1999年から2003年まで研究していたこともあり、マウスの初期発生の第一人者です。ちょうど理化学研究所から京都大学に移るタイミングで、ぼくは一足先に京都大学でラボ立ち上げの準備をしながら研究を進めていたんです。そしてついに、始原生殖細胞っぽいものができたんです!」

でも遺伝子の発現や形が似ているということだけでは本当に始原生殖細胞に近いものなのかどうかわからない。機能を見る必要があると、つくりだした細胞を精巣に移植したところ精子になり、顕微授精によって赤ちゃんマウスが誕生した。受精卵を壊すという倫理面の問題や他人の細胞を移植することによる免疫拒絶の問題があるES細胞からだけでなく、iPS細胞*から精子をつくりだすことにも成功。さらに卵巣に移植してみたところ卵子もできたんだって! 始原生殖細胞様細胞から精子ができたことを発表したのは2011年、卵子の発表はその翌年ドキ。

*iPS細胞:人工多能性幹細胞(induced Pluripotent Stem cell)。体細胞にごく少数の因子を導入し、培養することによって、体のさまざまな組織や臓器の細胞に分化する能力と、ほぼ無限に増殖する能力をもつ細胞としたもの。京都大学の山中伸弥教授が2006年にマウス、2007年に人間の皮膚細胞から世界で初めてつくった。

Hayashi et al (2011) Cell; Hayashi et al (2012) Science を参考に改変

図2 ES細胞やiPS細胞から精子や卵子をつくりだし、赤ちゃんマウスが誕生

培養で卵子をつくりだす

ついに卵子もできた!と反響は大きかったけれど、このときの成功は、生きたマウスの卵巣内に移植してのもの。卵子を培養皿上でつくりだすには、卵巣と同じような状態を培養皿上で再現できなければならない。

当時林先生は東京農業大学の尾畑やよい教授との共同研究を進めていて、マウス胎仔*の卵巣を器官培養**すると成熟した卵子ができるということがわかっていた。それなら、培養でつくりだした始原生殖細胞様の細胞と胎仔卵巣の体細胞を混ぜて培養すれば、卵子になるのではないか?

*胎仔(たいし):胎生の動物(多くの哺乳類)で、母親の胎内で受精卵が発育し出産までの状態にある胚のこと。ヒトの胎仔については胎児という。

**器官培養:できるだけもとの器官の立体構造や組織の特性を保った状態で培養することで、生体内と同様の分化・成長をめざす培養法。

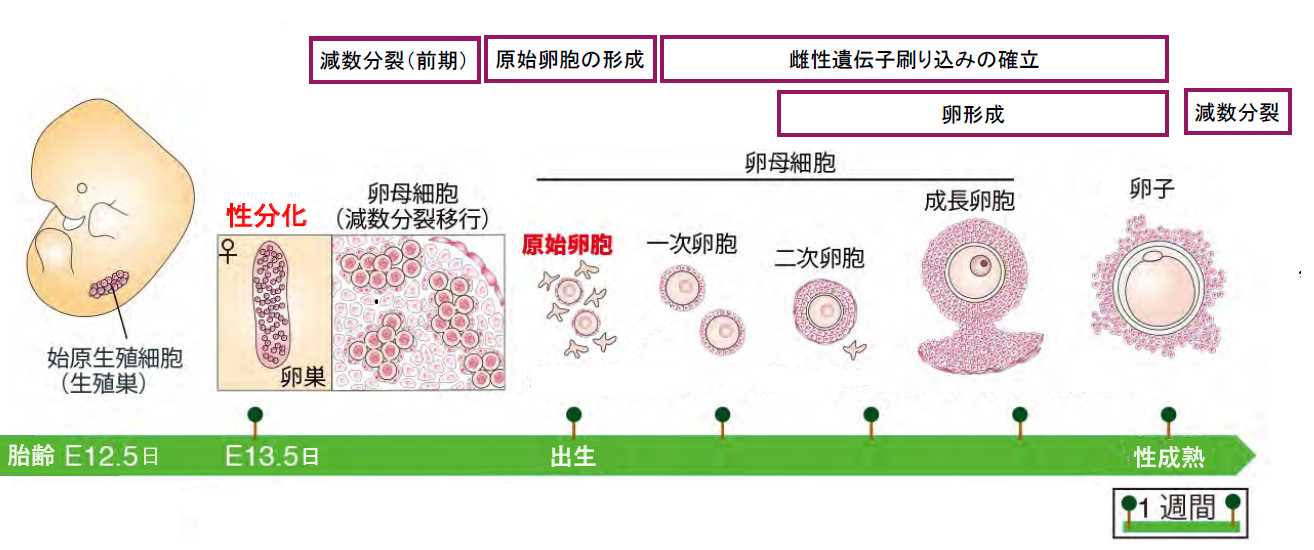

「概念は合っているんですが、これがなかなかうまくいかなかった。始原生殖細胞が卵子になるまで、マウスではだいたい5週間かかります。試薬を入れるタイミングを変えるなど、一つひとつ試しながら培養条件を確立するのに5年かかりました。一番たいへんだったのが、卵子が育つ部屋である『卵胞』にするところです。卵巣に移動した始原生殖細胞は卵原細胞と呼ばれ、分裂によって数万から数百万まで増殖して卵巣の中で卵母細胞になります。その後、卵母細胞は減数分裂を始め、最初はごちゃごちゃのグループになっていますが、3週間目ぐらいになると、卵胞という小部屋に分かれて成熟した卵子へと育っていきます。つまり、ここで『アパートから戸建てへと引越しさせる』必要があるんです。薬をかけてバラバラにしたらその後育ちません。結局、細い針を使って手作業で一つずつ分ける必要がありました。40個の卵胞に分けるのに、2人がかりで2時間ぐらいかかるんです」

連日、夜中までの作業が続いた。2015年の大みそか、朝から作業を始めて終了したのは23時58分。除夜の鐘を聞きながら家に戻ったときには、2016年になっていたんだって! 根性ドキ…。

培養してできた成熟卵子を精子と受精させることによって子マウスも誕生したという。

図3 始原生殖細胞から卵子ができるまでの流れ。卵子は第1回目の減数分裂途中で長期の休止期に入り、原始卵胞から卵子へと成熟。その後減数分裂を再開し、その過程で精子の侵入を受けると、減数分裂が進行していく。

でも胎仔の卵巣の体細胞を使っている限り、他の動物に応用ができない。そこで次に取り組んだのが、多能性幹細胞から卵巣組織を培養でつくりだすこと。これに成功したのが2021年ドキ。

雄と雌で形や機能がまったく異なる生殖細胞の不思議

林先生にはひとつ大きな疑問があったという。始原生殖細胞のときは、外見も、働いている遺伝子も雌雄どちらもほぼ一緒なのに、生殖巣に分かれて精子や卵子になると形や機能が大きく違ってくる。なぜこんなに違うのだろう?

興味深いことに、雌になるはずの始原生殖を精巣に入れると精子になろうとするし、雄になるはずの始原生殖細胞を卵巣に入れると卵子になろうとするものの、どちらも完全な精子や卵子にはならないという。もともともっている性、すなわち性染色体がきわめて重要な働きをしているのだ。

そこで思いついたのが、「雄の始原生殖細胞から卵子をつくったらどうなるか」ということドキ。自然変異によってY染色体をもっている雌を使った研究なら1980年代にあった。見た目が雌でも、Y染色体を持っていると生殖能力が極めて低いというものだけど、そのメカニズムはまったくわかっていなかった。再現実験をしたくても、Y染色体をもった雌は珍しい。

林先生は、培養系でXY、XO、 XXの3つの染色体の組み合わせをもつ始原生殖細胞を、卵母細胞に誘導して卵子がつくれるかどうかを調べてみた。すると、XOやXYの組み合わせから得られる卵母細胞はXXの10分の1以下で、それらは卵子まで育たなかった。X染色体の遺伝子の発現が低下してしまう、Y染色体上の遺伝子が卵母細胞に分化するのを邪魔してしまう、減数分裂がうまくいかなくなる、といった3つの現象によるメカニズムがわかってきたという。

ちなみに性染色体がXOというのは、際立って珍しい異常というわけではない。ヒトの場合、2本のX染色体のうち1本の全体または一部が欠失してしまう「ターナー症候群」と呼ばれる症例が当てはまり、国内では約4万人いるそうだ。

雄マウスのiPS細胞から培養で卵子ができた

では、XOという性染色体の異常で子ができない場合に、染色体を操作して正常な卵子にすることができるだろうか?

このことを突き止めるために先生が取り組んだのが研究の手順はこうだ。

- 雄マウスの尻尾の皮膚細胞からiPS細胞をつくる(染色体=XY)

- iPS細胞を1週間ぐらい培養すると数%の割合でY染色体がなくなった細胞(XO)ができる

- 細胞(XO)に染色体の不均等分裂が起きるような薬剤を入れ、分裂した細胞の中からX染色体を2本もつ細胞(XX)を選び出す(蛍光タンパク質の光強度を利用)。

- 細胞(XX)に因子を加えて培養し、始原生殖細胞様の細胞から卵子をつくる

- できた卵子を別の雄マウスの精子と受精させる

- 代理母となる雌マウスの子宮に受精卵を移植。子が誕生

雄マウスのiPS細胞からつくった卵子から生まれたマウス

絶滅に瀕した動物の保全にも役立つ

この研究は大きな反響を呼んだけど、林先生は雄同士から子どもを誕生させようと考えて研究を進めたわけではない。

「もちろんこの研究がさらに進んで、科学的な安全性が確認され、社会全体で合意できれば、染色体がXOで不妊に悩むターナー症候群の女性が子どもをつくることができるよう応用できる可能性はあります。でも雄同士から子どもをつくるなど、自然界で起こりえないことを科学の力で操作することは個人的には反対ですが、これも社会全体の議論を見守っています。ぼくがこの研究をしたのは、あくまで生殖細胞、とくに卵子の謎を探究したかったからです」

ヒトへの応用はまだまだ社会的な議論が必要だけど、これまで培ってきたノウハウをもとに先生が取り組んでいるのが、絶滅が危惧されているキタシロサイの保全プロジェクトだ。

キタシロサイは密猟や環境破壊によって、現在残っているのが雌2頭だけ。雄の精子は凍結保存されているものの、雌も健康上の理由から出産は難しい。

そこで林先生たちが手がけたのが、キタシロサイのiPS細胞と近縁種のミナミシロサイのES細胞から始原生殖細胞様細胞をつくりだすこと。シロサイは分類学的にマウスやヒトから離れた動物種で知見がほとんどなかったものの、研究を開始してから5年でiPS細胞から始原生殖細胞様細胞を樹立することに成功したドキ!

「卵子まではまだまだ時間がかかりそうですが、こうした研究が積み重なって、他の絶滅に瀕した動物にも応用されて、絶滅を防ぐ手立ての一つになるといいですね」

ケニアのオルペジェタ(Ol Pejeta)自然保護区のキタシロサイ

生殖細胞の謎を解き、応用するのは次の世代

生殖細胞は次世代に遺伝情報を伝える唯一の細胞だ。ヒトの場合、染色体数は通常の細胞の半分の23本だけど、精子と卵子が受精することで46本になり、受精卵はすべての細胞に分化する能力を秘めている。永遠にいのちをつないでいく神秘と不思議に満ちている。

培養で生殖細胞をつくりだすことには成功したものの、林先生は、詳細なメカニズムはまだまだわからないことだらけだという。

「例えば卵子には通常、体細胞の100倍以上の10万個ものミトコンドリアがあって、その生成するエネルギーによって卵子が成熟し、受精、発生が進みますが、培養してつくった卵子のミトコンドリアはせいぜいその半分。発生に必要なものをいっぱい詰め込んでいるのが卵子ですが、培養条件を整えたら似たものが作れるようになったという段階。メカニズムがわかってつくりだせたわけではないのです」

これからさらに、生殖細胞の性差がどのように生み出されるかのメカニズムや、卵母細胞が卵巣の中でどのように維持されているのかを解明していきたいと語る林先生。

「生殖細胞の研究はようやく始まったばかりで、培養で精子や卵子をつくりだせるのもほんの一握りの動物だけ。これらの技術を応用して世の中の役に立てていくのは次の世代です。科学とは先人の知恵の上に立って進めていくもの。生殖細胞と同様、次の世代へと続くリレー。いま中高生のみなさんにはぜひ、生殖細胞の謎解きのタスキを継いでほしいですね」

生殖細胞の発生や胚の培養などの発生工学に興味のある人にオススメ

林先生の研究に興味を持った人や、発生工学を学びたい学生にオススメの本を紹介してもらったドキ!

佐藤英明・河野友宏・内藤邦彦・小倉淳郎/編著

『哺乳動物の発生工学』

(朝倉書店 2014年4月刊)

近年急速に発展してきた家畜・実験動物の発生工学を学ぶ学生・大学院生向けのテキスト発生工学の基礎にはじまり、発生学とエピジェネティクス、胚の培養・凍結保存、顕微授精、遺伝子改変動物やノックアウト動物のつくりかた、ES細胞やiPS細胞の樹立と細胞分化、今後の発生工学の展望などがまとまっている。

ヘンリー・T・グリーリー/著 石井哲也/訳

『人がセックスをやめるとき―生殖の将来を考える』

(東京化学同人 2018年12月刊)

革新的なバイオ技術によって生殖医療は大きく発展してきた。ES細胞やiPS細胞から精子や卵子がつくられ、出生前のDNA検査によって、生まれてくる子の健康も診断される時代、人々は子をもうける目的で性行為をしなくなるかもしれないと著者は言う。そこで私たちが直面する深刻な倫理的、法的な問題についても論じた本。

生命科学DOKIDOKI研究室の次の記事も読んでみてね!

-

◎林先生の京都大学時代のボス・齋藤通紀先生のインタビュー記事

■この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」

第16回 生命の根幹を支える生殖細胞の発生のメカニズムを解明したい -

◎クローンマウスづくりの第一人者・若山照彦先生のインタビュー記事

■この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」

第11回 独自の技術でクローン技術の再生医療への応用をめざす -

◎生きたマウスで生殖細胞形成の謎を探る、相賀裕美子先生のインタビュー記事

■この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」

第53回 ノックアウトマウスをつくって、生殖細胞の形成や初期発生の謎に迫る -

◎精子幹細胞の研究をする吉田松生先生のインタビュー記事

■この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」

第56回 生命を次世代につなぐナゾの解明に挑む―精子を作り続ける幹細胞の正体とは? -

◎ES細胞とiPS細胞について詳しく知るには

■フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療

第3回 ES細胞とiPS細胞〜からだを再生させる細胞の話アニメーション

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/03/slideshow.html

青井貴之先生インタビュー

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/03/interview01.html

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)