マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第19話 サンゴ礁再生

地球温暖化やエルニーニョによる海水温の上昇、土砂の流入、沿岸の開発などによって、世界のサンゴ礁の1/3が絶滅の危機にあるんだって! サンゴを効率的に増殖させてサンゴ礁の保全に活かそうと、チタンという金属材料の表面における骨の形成をうながす再生医療技術を応用する研究を進めているのが関西大学の上田正人教授。プロジェクトはどこまで進んでいるの?

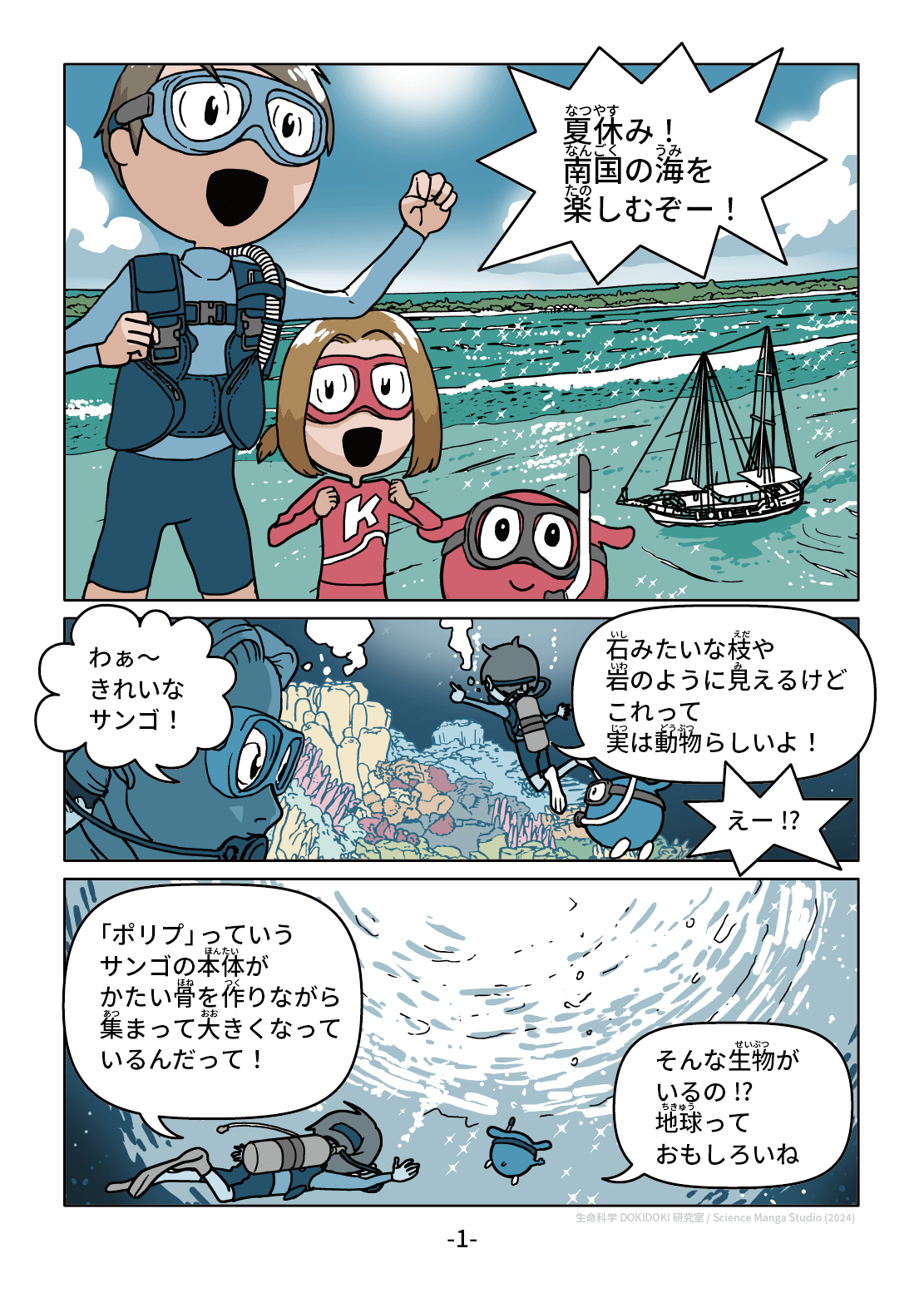

夏休み! 南国の海を楽しむぞー! わぁ~きれいなサンゴ! 石みたいな枝や岩のように見えるけどこれって実は動物らしいよ! えー!? 「ポリプ」っていうサンゴの本体がかたい骨を作りながら集まって大きくなっているんだって! そんな生物がいるの!? 地球っておもしろいね

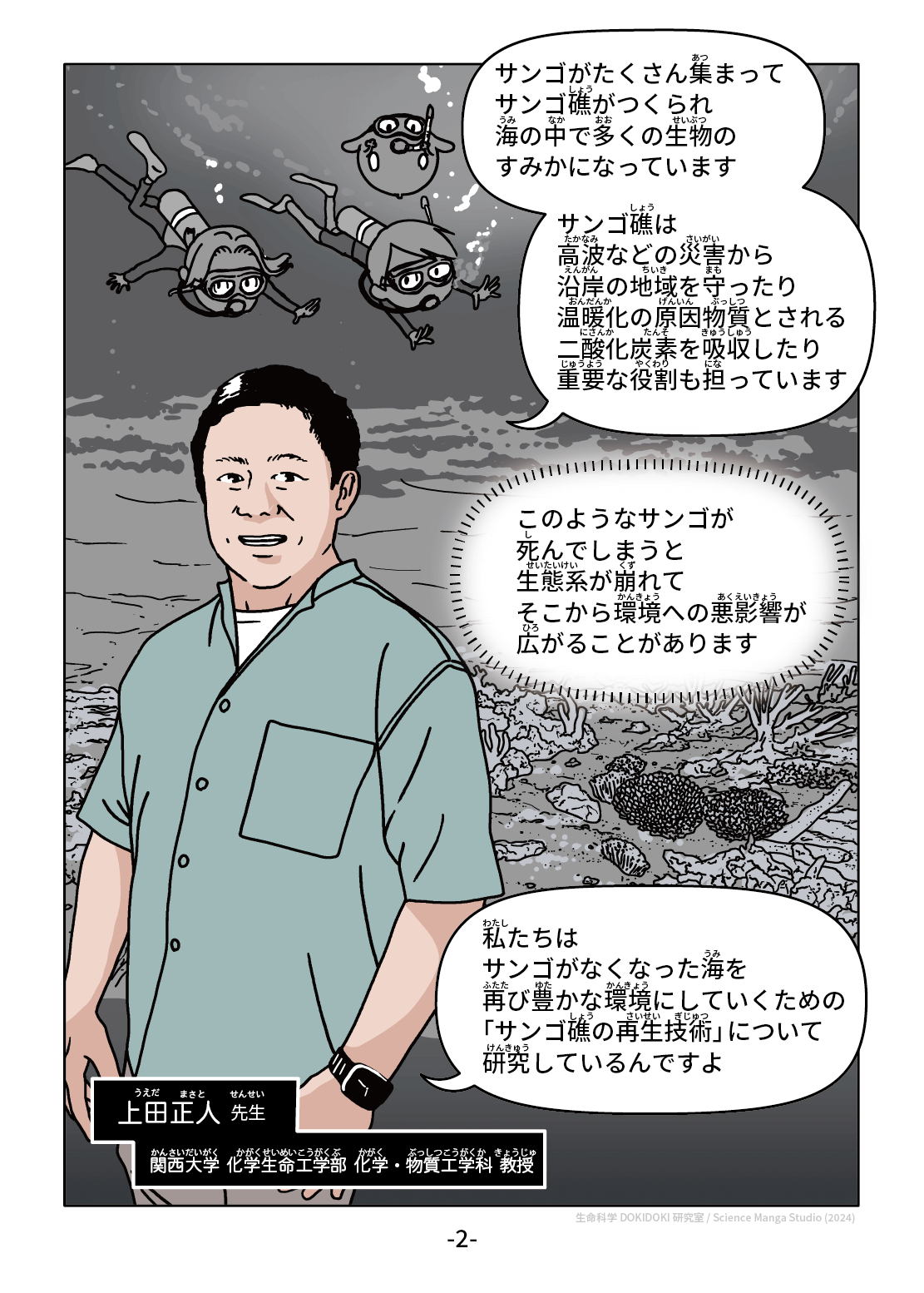

サンゴがたくさん集まってサンゴ礁がつくられ海の中で多くの生物のすみかになっています サンゴ礁は高波などの災害から沿岸の地域を守ったり 温暖化の原因物質とされる二酸化炭素を吸収したり重要な役割も担っています このようなサンゴが死んでしまうと、生態系が崩れてそこから環境への悪影響が広がることがあります 私たちはサンゴがなくなった海を再び豊かな環境にしていくための 「サンゴ礁の再生技術」について研究しているんですよ 上田正人先生 関西大学化学生命工学部 化学・物質工学科教授

サンゴが死ぬ…!? いったいどういうことなんでしょうか? 元気なサンゴは藻類と共生していてきれいな色をしているのはそのおかげです 藻類が光合成をすることで生成される物質がサンゴにとっての栄養になります しかし水温が上がったり海水が汚れたりすると サンゴはこの藻類を失って白くなってしまいます 「サンゴの白化現象」と呼ばれるものでこの状態が長く続くとサンゴは死んでしまいます この現象が近年増えていることが世界的にも問題となっているんですよ ええ~っ 地球温暖化で生態系が崩れると私たちの暮らしにも影響しそうですね

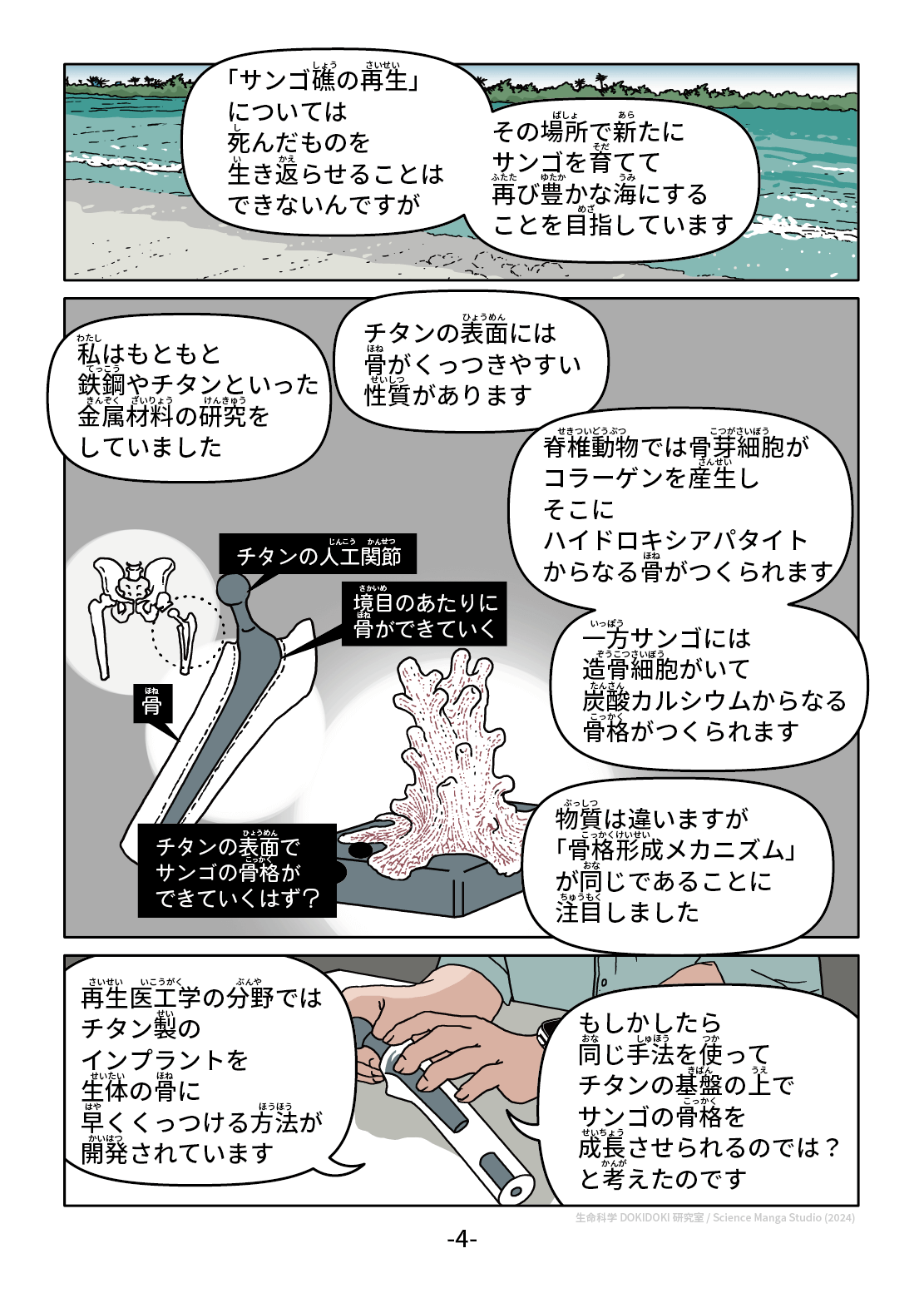

「サンゴ礁の再生」については死んだものを生き返らせることはできないんですが その場所に新たにサンゴを育てて再び豊かな海にすることを目指しています 私はもともと鉄鋼やチタンといった金属材料の研究をしていました チタンの表面には骨がくっつきやすい性質があります 脊椎動物では骨芽細胞がコラーゲンを産生しそこにハイドロキシアパタイトからなる骨がつくられます 一方サンゴには造骨細胞がいて炭酸カルシウムからなる骨格がつくられます 物質は違いますが「骨格形成メカニズム」が同じであることに注目しました 再生医工学の分野ではチタン製のインプラントを生体の骨に早くくっつける方法が開発されています もしかしたら同じ手法を使ってチタンの基盤の上でサンゴの骨格を成長させられるのでは?と考えたのです

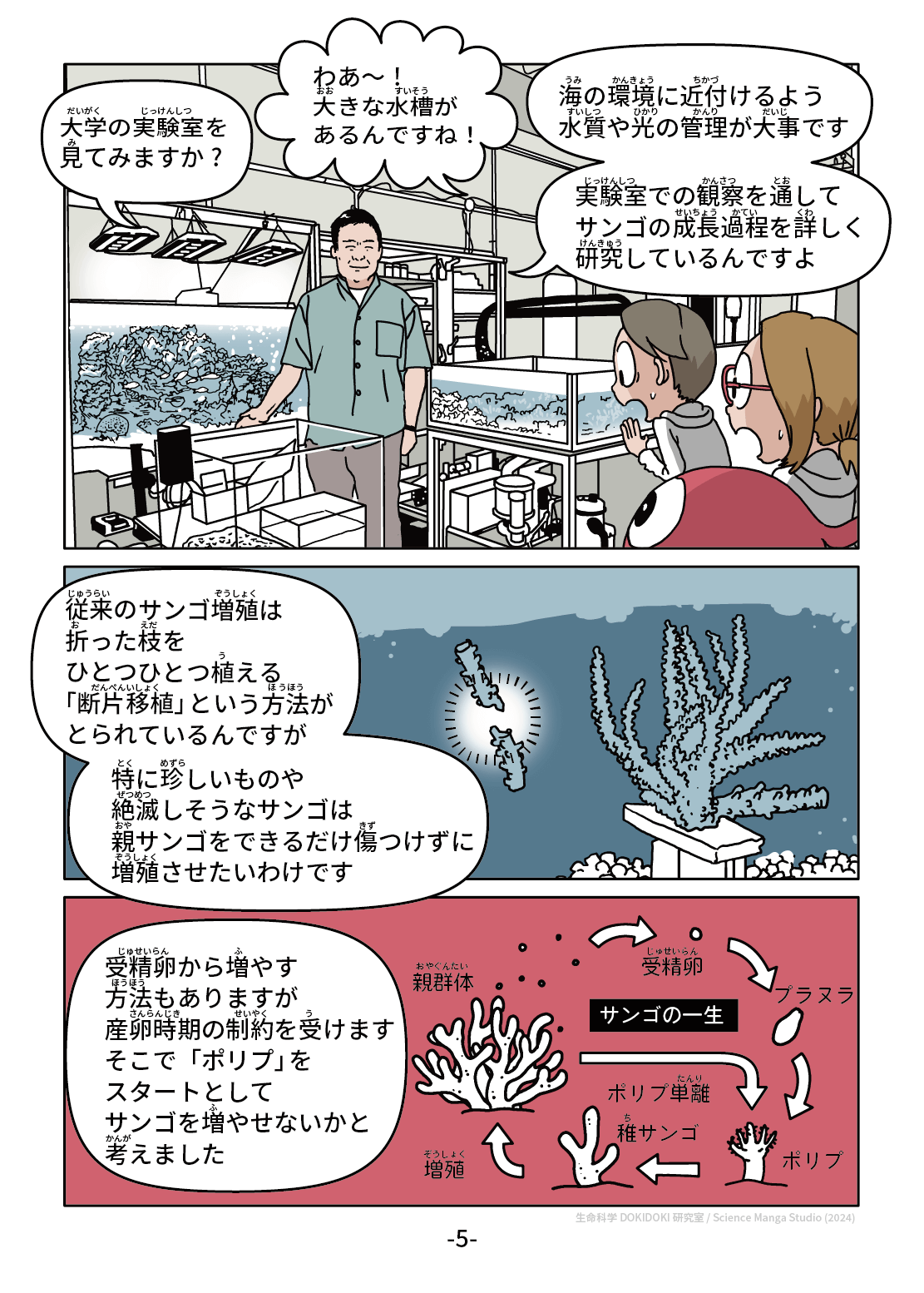

大学の実験室を見てみますか? わあ~!大きな水槽があるんですね! 海の環境に近付けるよう水質や光の管理が大事です 実験室での観察を通してサンゴの成長過程を詳しく研究しているんですよ 従来のサンゴ増殖は折った枝をひとつひとつ植える「断片移植」という方法がとられているんですが 特に珍しいものや絶滅しそうなサンゴは親サンゴをできるだけ傷つけずに増殖させたいわけです 受精卵から増やす方法もありますが産卵時期の制約を受けます そこで「ポリプ」をスタートとしてサンゴを増やせないかと考えました

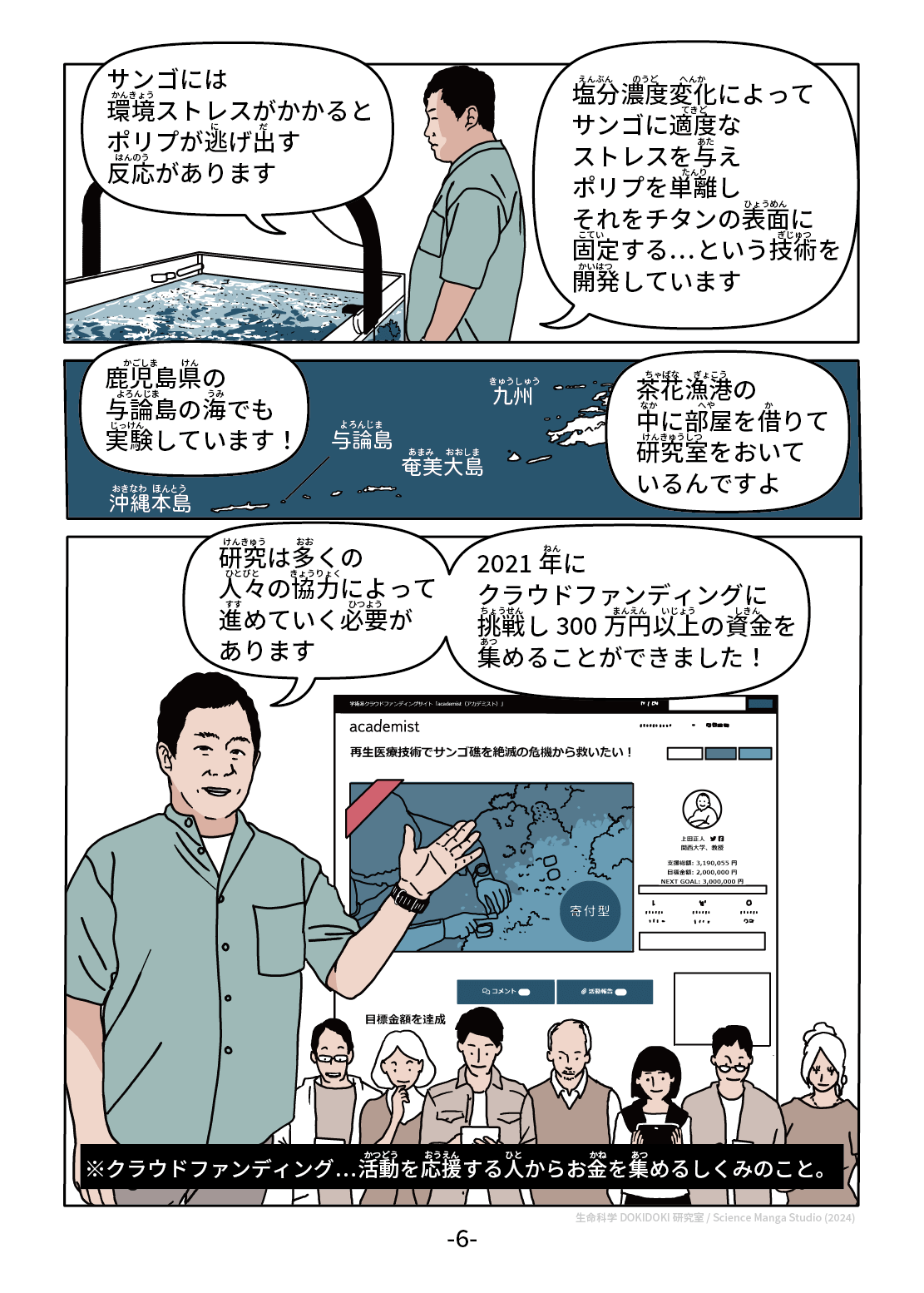

サンゴには環境ストレスがかかるとポリプが逃げ出す反応があります 塩分濃度変化によってサンゴに適度なストレスを与え ポリプを単離しそれをチタンの表面に固定する…という技術を開発しています 鹿児島県の与論島の海でも実験しています! 茶花漁港の中に部屋を借りて研究室をおいているんですよ 研究は多くの人々の協力によって進めていく必要があります 2021年にクラウドファンディングに挑戦し300万円以上の資金を集めることができました!

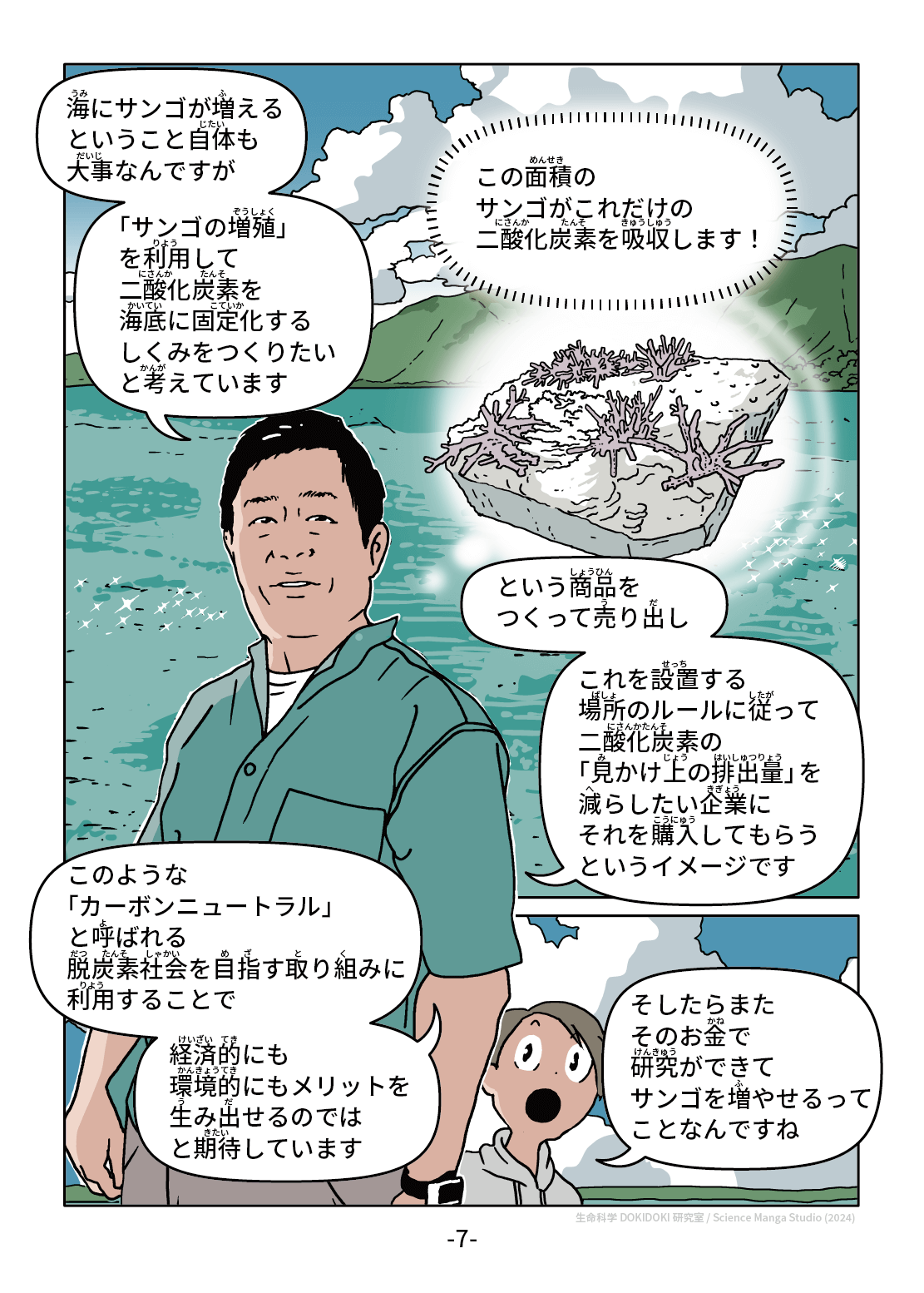

海にサンゴが増えるということ自体も大事なんですが 「サンゴの増殖」を利用して二酸化炭素を固定するしくみをつくりたいと考えています この面積のサンゴがこれだけの二酸化炭素を吸収します!という商品をつくって売り出し これを設置する場所のルールに従って二酸化炭素の「見かけ上の排出量」を減らしたい企業にそれを購入してもらうというイメージです。 このような「カーボンニュートラル」と呼ばれる脱炭素社会を目指す取り組みに利用することで 経済的にも環境的にもメリットを生み出せるのではと期待しています そしたらまたそのお金で研究ができてサンゴを増やせるってことなんですね

もうこうやって実際の海でサンゴを増やしているんですが? まだ実験や研究の段階というところなんです サンゴをもっと効率よく成長させて安定的にたくさんつくれるようにする必要があります 和歌山県の串本町にも研究フィールドがあります 今後は静岡県沖や瀬戸内海などいろいろな地域でいろいろなサンゴの増殖に取り組む予定です 「再生する」とは言っているものの人が自然をどうこうできると言うのはおこがましいとも感じています しかし研究者として何かしたい! 小さな結果でも残しておけばいつか今の子供たち… 今の中高生のみなさんが環境を改善してくれると信じています!

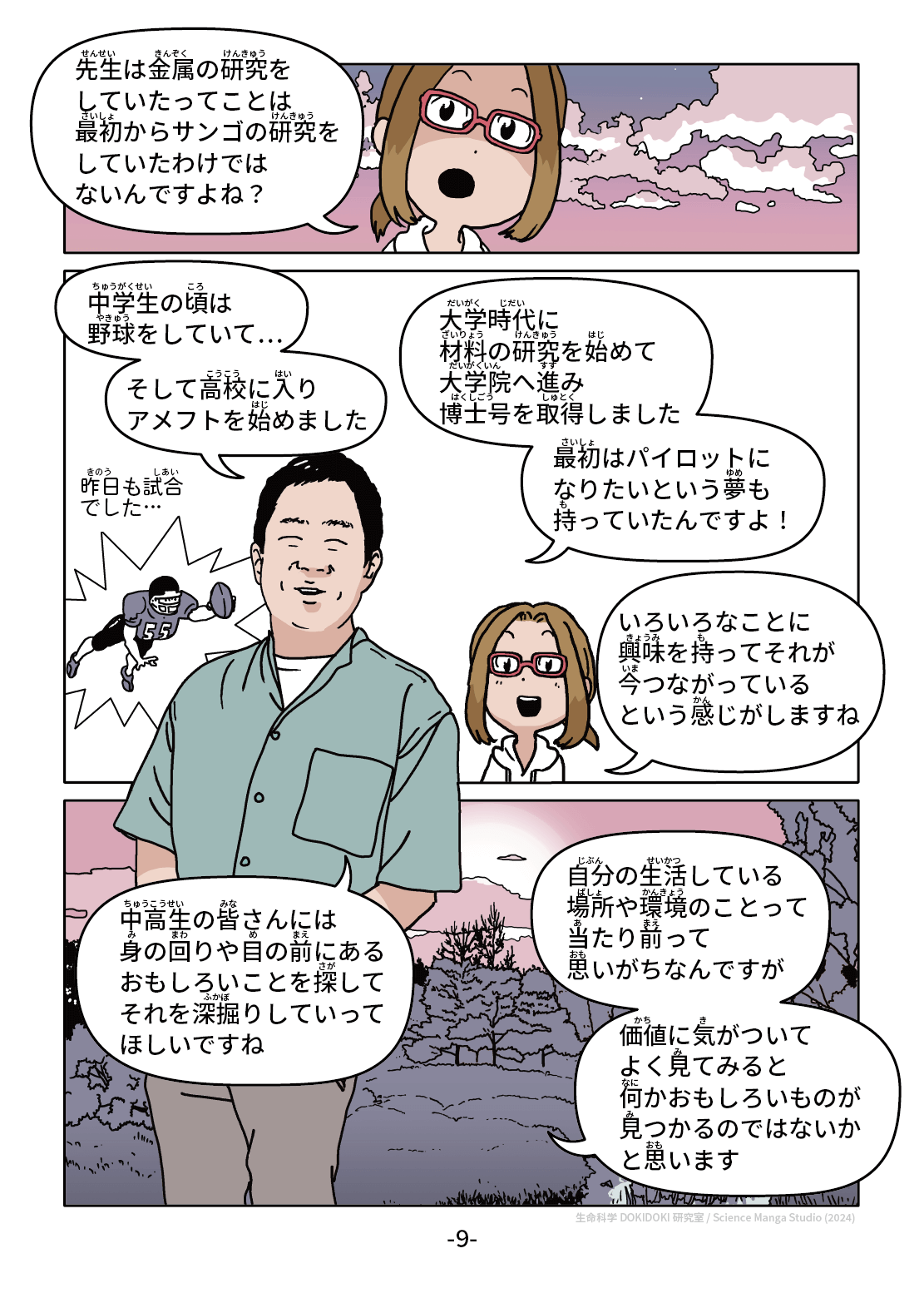

先生は金属の研究をしていたってことは最初からサンゴの研究をしていたわけではないんですよね? 中学生の頃は野球をしていて…そして高校に入りアメフトを始めました 大学時代に材料の研究を始めて大学院へ進み博士号を取得しました 最初はパイロットになりたいという夢も持っていたんですよ! いろいろなことに興味を持ってそれが今つながっているという感じがしますね 中高生の皆さんには身の回りや目の前にあるおもしろいことを探してそれを深掘りしていってほしいですね 自分の生活している場所や環境のことって当たり前って思いがちなんですが 価値に気がついてよく見てみると何かおもしろいものが見つかるのではないかと思います

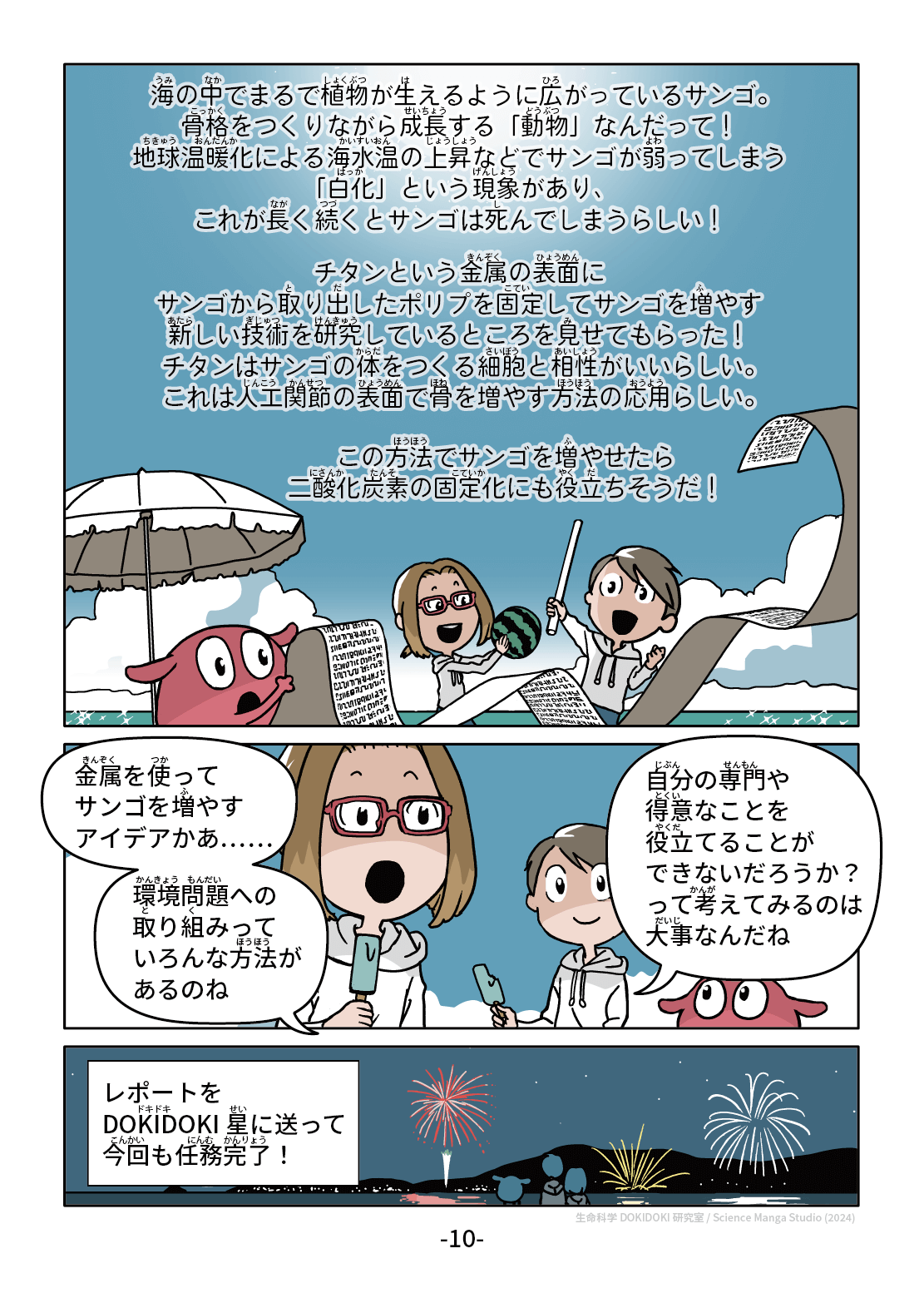

海の中でまるで植物が生えるように広がっているサンゴ。 骨格をつくりながら成長する「動物」なんだって! 地球温暖化による海水温の上昇などでサンゴが弱ってしまう「白化」という現象があり、これが長く続くとサンゴは死んでしまうらしい! チタンという金属の表面にサンゴから取り出したポリプを固定してサンゴを増やす新しい技術を研究しているところを見せてもらった! チタンはサンゴの体をつくる細胞と相性がいいらしい。これは人工関節の表面で骨を増やす方法の応用らしい。 この方法でサンゴを増やせたら二酸化炭素の固定化にも役立ちそうだ! 金属でサンゴを増やすアイデアかあ…… 環境問題への取り組みっていろんな方法があるのね 自分の専門や得意なことを役立てることができないだろうか?って考えてみるのは大事なんだね レポートをDOKIDOKI星に送って今回も任務完了!

(全10ページ)

お話をうかがった先生

上田 正人

(うえだ・まさと)

関西大学 化学生命工学部 環境材料研究室 教授

1974年大阪生まれ。2003年 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了。同年大阪大学大学院助手。07年関西大学専任講師、准教授。10年英国ケンブリッジ大学客員研究員。17年より現職。専門は、再生医工学・バイオマテリアル、鉄鋼・チタンの物性。アメリカン・フットボールのXリーグ(X3)に属する社会人チームのメンバーで、ポジションはオフェンシブライン。22年6月より、株式会社イノカの取締役CTO(最高技術責任者)、24年9月より、関西大学カーボンニュートラル研究センターのセンター長も務める。