マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第19話 サンゴ礁再生

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

サンゴの大規模な白化現象が起きている!

サンゴ礁を見たことがあるかな?

サンゴ礁とは、サンゴ*や有孔虫(ゆうこうちゅう)**などの石灰質の骨格が積み重なって作られた地形のことで、赤道周辺の熱帯から、亜熱帯の海に広がっている。サンゴ礁の面積は地球表面の0.2%程度にすぎないけれど、そこに9万種もの生物が暮らしているんだって。この9万種という数は、海にすむ生き物の25%に相当し、サンゴ礁はいのちの多様性を育む大切な場所ドキ。ほかにも、二酸化炭素を固定化する働きや、サンゴ礁そのものが天然の防波堤となって高波などの被害を抑えているという役割もある。観光以外にも、サンゴ礁はきわめて重要な役割を果たしているんだ。

*サンゴ:クラゲやイソギンチャクの仲間に分類される刺胞(しほう)動物の一種。宝石になるものと、サンゴ礁をつくる造礁(ぞうしょう)サンゴがある。体内に褐虫藻(かっちゅうそう)と呼ばれる藻類を共生させており、褐虫藻の光合成による栄養を受け取り成長する。

**有孔虫:主に石灰質でできた殻と網状の仮足(かそく)をもつ原生動物の仲間。体に孔(あな)があることから名づけられた。あらゆる海洋環境に生息するが、とくにサンゴ礁にすむ有孔虫は直径数mm~数cmと大型で、死後、その殻はサンゴ礁の海底に堆積(たいせき)し、砂州などの地形の形成に重要な役割を果たしている。

多様な生物がすむサンゴ礁

ところが、いま世界のあちこちでサンゴ礁が危機に瀕している。2024年4月、アメリカ海洋大気庁(National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA)は、大規模なサンゴ白化現象が世界各地で発生し拡大していると発表した。白化というのは、サンゴに共生する褐虫藻がいなくなり、白くなってしまう現象のこと。この状態が一定期間続くと、栄養分を得られなくなるのでサンゴは死んでしまうのだ。

たとえば、オセアニアに位置するツバルでは70%ものサンゴの消滅が報告され、中央アメリカのコスタリカでは50~80%のサンゴの白化が確認されたそうだ。白化現象は、フロリダ、カリブ海、ブラジル、南太平洋、紅海、ペルシャ湾、インド洋などに広がっていて、いずれも2023年の海水温がきわめて高かったことが原因だという。

そして温暖化がこのまま進むと2070年代には日本近海からサンゴが生息できる場所が消滅するという悲惨な予測さえあるんだって。たいへんドキ!!

サンゴ礁の消滅を食い止めるために何かできないんだろうか? いろいろ調べていたら、関西大学の上田先生が、2021年9月に「再生医療技術でサンゴ礁を絶滅の危機から救いたい!」と約2カ月で319万円を集めたというニュースを目にした。

サンゴ礁を救うのに再生医療技術を活かすってどういうこと?? 上田先生に詳しいお話をうかがってみると…。

ヒトの骨とサンゴの骨格ができるメカニズムは似ている!

上田先生は大学で工学部に所属し、大学4年生のとき、チタンに出会った。大学院時代は航空宇宙材料、生体材料の研究室に所属し、修了後は半導体の研究をしていたけれど、2007年に関西大学に来てからは、酸化チタン膜を使った光に応答する細胞培養器の開発や、人工骨としてのチタンと骨とをくっつきやすくする技術、さらに治癒後、抜去するチタンのインプラント(体内埋込材)を骨からはがれやすくする技術など、再生医工学・バイオマテリアルの研究を進めていた。

2012年に関西大学でサンゴ礁再生促進技術を研究するプロジェクトが立ち上がり、海中で微弱電流を通電する技術を検討するため、2015年に先生にも参加の声がかかった。そこで、サンゴについて調べたところ、ヒトの骨とサンゴの骨格に共通点があることに気がついたんだって。

「ヒトの骨は、『骨芽(こつが)細胞』という骨をつくる細胞がコラーゲンを骨の表面に分泌し、これに血漿中のカルシウムイオンやリン酸イオンなどが吸着して、それらが『ハイドロキシアパタイト』として結晶化することで骨格になります。

一方、サンゴにも『造骨細胞』と呼ばれる骨格をつくる細胞があり、有機質を産生し、海水中の各種イオンが吸着・結晶化することで『炭酸カルシウム』となってサンゴの骨格を作っていることがわかりました。日本語では骨芽細胞と造骨細胞と用語が違いますが、英語ではどちらも『osteoblasts』で一緒です。ヒトの骨とサンゴは違う物質だけど、骨格の形成メカニズムは同じ。これまで取り組んできたチタンと骨をくっつける研究が使えるんじゃないか、とひらめいたのです」

従来法の問題点

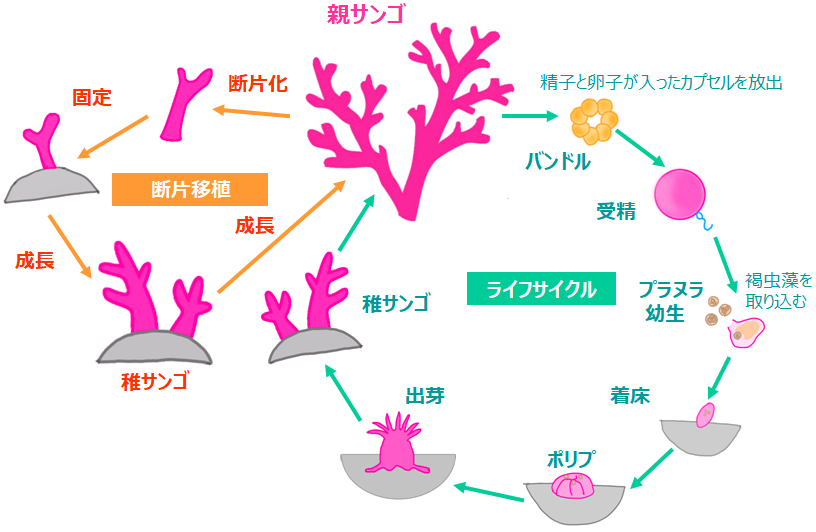

これまでサンゴ礁の再生にあたって行われてきたのが「断片移植」だった。サンゴの枝をハンマーなどで折って岩盤にひとつひとつ植え付けるという手法で、現在実施されている再生活動の99%がこれだという。サンゴの断片がそれぞれ大きなサンゴに成長していく。シンプルで実績もあるけど、ドナー(提供元)の親サンゴを傷つけてしまうという問題点がある。とくに絶滅危惧種のサンゴの場合は、大切に保護する必要があるからサンゴの枝は折りたくない。

もうひとつはマイナーな手法だが、受精卵を採取して、それからサンゴを育てていくというもの。ドナーを傷つけないけれど、サンゴの産卵は年に1-2回だから、実施できるタイミングが限られる。

注:プラヌラ幼生とは、サンゴやクラゲなどの刺胞動物に共通する幼生(成体になる前の発生段階)の名前。受精したサンゴは大きさは1mm程度で繊毛が生えており、自ら遊泳できる。

サンゴのライフサイクルと断片移植

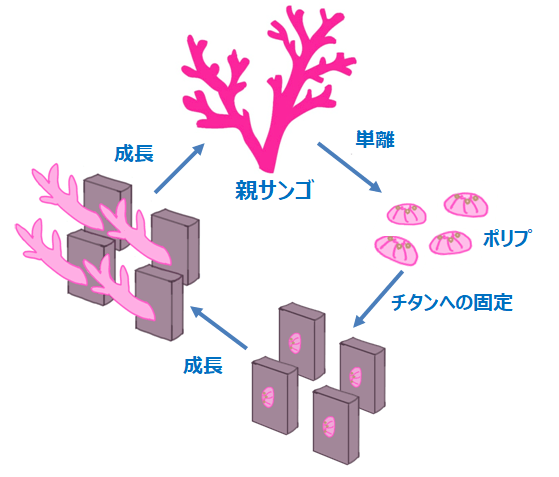

チタンを活用してポリプを増殖

そこで先生たちが参考にしたのが、腕をやけどしたときに、お尻から皮膚を少しとってきて、その組織を細胞単位にバラバラにして増殖させた後、シート状にして患部に移植するという再生医療のやり方。サンゴの枝ではなく、「ポリプ」と呼ばれるサンゴの最小単位からサンゴを増やしていこうという発想だ。

一片2-3cmのサンゴの断片を移植する方法では、それが成長しても1個体にしかならない。でも、その大きさの断片からは、ポリプが200-300個体もとれる。それを起点にサンゴを増やせばぐっと効率的なはず。ただし、細胞の集合体レベルの大きさのポリプに分割するので、生命力としてはかなり弱い。そこでポリプを固定する基盤として生体に対して安全なチタンを使えば、ポリプにも優しく、早期に吸着してサンゴへと成長していくのではないか?

チタン基盤を活用し、サンゴ増殖を高効率化する。

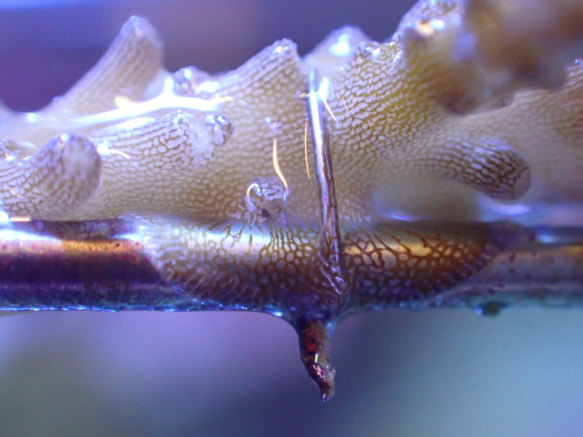

こうして実験をスタート! 脊椎動物の骨がくっつきやすくなるような表面処理を施した直径2mmのチタンの棒にポリプを接触させると、約3週間で軟組織が棒をおおった! つまりポリプはチタンを異物だとは認識しなかったんだね。

チタンの棒にサンゴのポリプが成長し、巻き付いている様子。

「CTスキャン(コンピューター断層撮影)して観察すると、サンゴの骨格が完全にチタンとくっついていることがわかりました。こうして本格的にプロジェクトを進めることを決意しました。海の中でサンゴを植え付けたり、成長度合いを調査したりといった作業を自分でできるようにダイビングの資格も取ったんですよ」

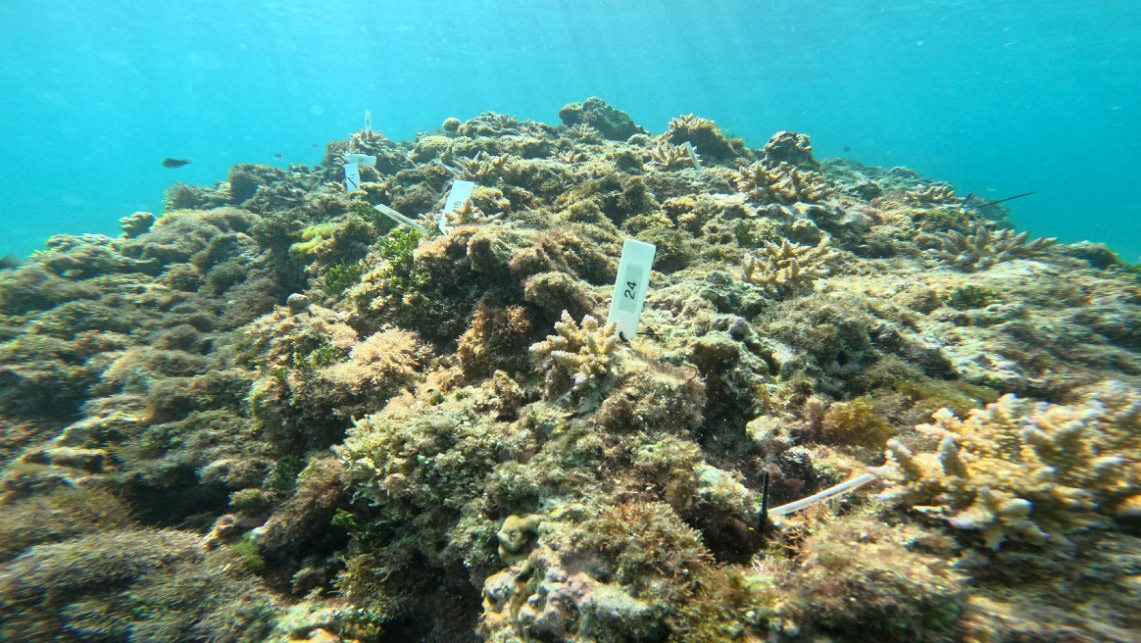

海底にサンプルを設置し、経過を観察。

クラウドファンディングで319万円集める

プロジェクトを本格的に進めるにあたって、2021年秋に先生たちがチャレンジしたのがクラウドファンディング*だった。断片移植の研究を行っていた与論島の施設に掛け流し式水槽を設置するほか、海底にサンプル台を設置するための費用にあてるということで募集したものだが、本当のねらいは別にあったという。

*クラウドファンディング:インターネット等を使って不特定多数の活動を応援する人々から少額ずつの資金を調達する仕組みのこと。

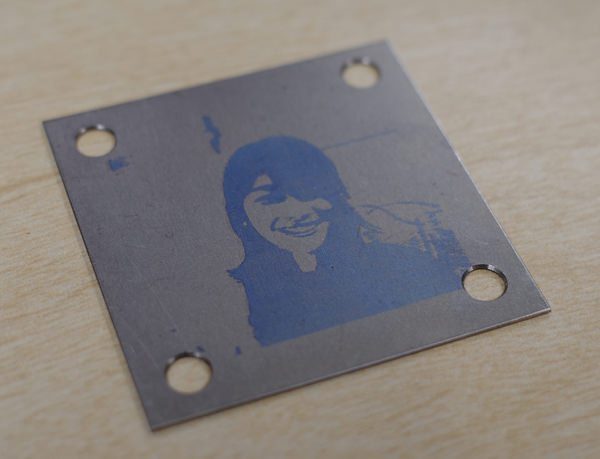

「これまでもNPO(非営利団体)の人たちと協力してサンゴの移植を進めてきたのですが、ダイバーは参加してくれるものの、サンゴを移植すればそれでおしまいという感じだったんです。ダイバー以外にももっと多くの人を巻き込んで、サンゴの成長の経過などにも継続して関心を持ってもらいたいと考えました。寄付のリターンとして、サンゴを増殖させるチタンの基盤に名前を入れたり、写真を刻印したりできるコースを設定しました。『myサンゴ』となれば、ずっと関心を持ち続けてもらえるかなと。またオンラインのサイエンスカフェ(専門家と市民がカフェのような雰囲気で科学をテーマに語り合うイベント)などに参加できるコースも用意。新聞やYouTubeに取り上げてもらったおかげもあって、約2カ月で目標を大きく上回る寄付が集まりました」

40mm四方のチタン板に画像をプリントしたサンプル。

2022年8月、サポーターの名前が入ったチタン板にサンゴ片を移植。

2023年6月、チタン板に固定させたサンゴ片が大きくなってきたので岩に移動。

ポリプ成長の最適な条件とは?

もっか上田先生が挑戦しているのが、ポリプから大きなサンゴへ効率的に成長させるための最適な生育条件を見出すことドキ。

「すでに、サンゴの水槽の塩分濃度を少しずつ上昇させ、サンゴに軽いストレスを与えることで、ポリプを安定的に大量に単離することには成功しました。これなら酵素などの薬品を使わず、ポリプにダメージを与えることもありません。サンゴを効率よく増殖させるために遺伝子を改変したり、増殖因子を使ったりすればもっと効率的なのでは?という声もありますが、東南アジアやアフリカなど、世界のどこでも手軽にサンゴ礁の再生ができるよう、なるべく人為的な操作を介さない、シンプルな方法を構築したい。ポリプを固定・増殖する際に使う基盤には何がよいか、チタンなら酸化チタンとチタンのどちらがよいか、温度や光の条件はどうかなどを探っています」

モルタルや他の金属材料とチタン基盤におけるサンゴの成長を比べたところ、チタンの方が明らかにはやく、旺盛だった。また、プラヌラ幼生の密着性もモルタルの3倍から4倍も高かったという。

移植半年後のチタンとステンレス鋼におけるサンゴの成長度合いを比較。チタンのほうが断然、成長がはやかった。

サンゴの増殖基盤としてチタンがすぐれていても、価格的にはチタンを使うと高い気がするけれど…?

「たしかに断片移植で一般的に使われているモルタルに比べるとチタンは高いんです。でもモルタルはpHが高く(アルカリ性になっていて)、接触面の組織・細胞が死んでしまうので、単離したポリプには使えません。ただ、モルタルも長期にわたって海中に置く場合は次第に中性化していくので、最初にポリプを移植する1cm四方ぐらいがチタンであれば生育に問題はありません。ですから多くの団体、研究者が使用しているモルタル製基盤とハイブリッドで使えば、価格についてそれほど心配することはないでしょう。もちろんチタン基盤単体で海底の岩盤に直接移植することも可能です」

ビジネスの視点と長期的な視点

サンゴ増殖は海洋環境改善以外にも利用できる。上田先生が考えているのが、サンゴの二酸化炭素を固定化する能力を、カーボンクレジット*としてビジネス化できないかということ。

「約70本の杉の木が1年間に吸収できるCO2量は約1トンといわれています。テーブルサンゴの骨格量で計算すれば5m四方の面積があればいい。CO2の固定密度は杉の木の10~20倍以上です。そこで現在、50cm角の土台を4つ連結したサンゴの基盤を用意し、1㎡あたり何キログラムのCO2が固定化できるかを実験的に測定して、CO2の排出権を売買するビジネスにつなげられないかを探っています」

* カーボンクレジット(Carbon Credit):植林や再生エネルギー利用、省エネ機器の導入などによって削減・吸収できた温室効果ガスの量をクレジット(排出権)として売買するしくみのこと。

50cm角の土台を4つ連結したサンゴの基盤

もっとも、チタンを使ってポリプから効率的にサンゴを成長させるといっても、サンゴの成長は年に1-2cm程度にすぎない。CO2削減に即効性があるとはいえないけれど、先生は「固定化する方法に価値をつけて、企業のブランディングなどとしてアピールできれば…」と考えている。

「地球の歴史を考えると、CO2が海中に溶け込んでサンゴなどの骨格として海底に固定化され、それが隆起して雨で溶かされてCO2やカルシウムイオンに戻る、そして再び…と何十億年もの歴史の中で炭素やカルシウムが循環してきたわけです。それを考えると、炭素固定に関して、短期的に成果を求めるのではなく、何十年もかけて固定化する手法があってもいいのではないでしょうか。

サンゴ礁再生といっても、人が自然をコントロールするのはおこがましいし、私自身、葛藤があります。でも研究者としてサンゴ礁消滅の危機の前に何もしないというわけにはいきません。いま自分たちが持っている技術を使って少しでもサンゴ礁を回復できれば、将来画期的な技術が開発されるまでのつなぎになるのではと思っています」

目の前の当たり前のありがたさに気づいてほしい

上田先生はサンゴの研究をするようになって、子供たちが自分の住んでいる環境の豊かさや尊さに気づいていないということを痛感したという。

「透明度の高い海や目の前の森や山、豊かな自然に囲まれていても、それが当たり前すぎて、いかに恵まれているかに気づいていないんですね。『グローバルに』とか、『遠くを見よ』ということも大切ですが、近くをじっくり見て、当たり前なところにどんな価値が隠れているのかを見つけてほしい。身のまわりに転がっているおもしろいことを探して、深掘りしてください」

研究室の水槽の前で。

中村 崇・山城秀之/編著

『サンゴの白化―失われるサンゴ礁の海とそのメカニズム-』

(成山堂書店 2020年2月刊)

サンゴはどんな生物なのか、日本や世界の造礁サンゴの種類と生態、サンゴ礁ができる海の条件など、サンゴについての基本知識を紹介したあと、サンゴの白化現象の原因やそのメカニズム、サンゴ礁保全にかかる課題などを、各分野の専門家がわかりやく解説した本。

キャラクター原作/藤子・F・不二雄

まんが監修/藤子プロ 監修/上田正人

『ドラえもんの社会科おもしろ攻略『環境問題とわたしたちのくらし』

(小学館 2024年6月刊)

ドラえもんの漫画を通して、地球温暖化とその影響、再生可能エネルギーや脱ガソリン車などの脱炭素の取り組み、ごみ問題と循環型社会についてや環境問題の歴史と人類の解決のための日本と世界の取り組みをわかりやすく解説。未来をになう子どもたちに環境問題を解決する必要性を呼びかけた本。あとがきではサンゴ礁取り組みについても紹介している。監修は上田先生。

生命科学DOKIDOKI研究室の次の記事も読んでみてね!

-

◎地球環境を保全するため、海に生息する細菌を使って、空気と海水からプラスチックや人工シルク、肥料などをつくろうとする研究

■ドッキン! いのちの不思議調査隊

第15話 海水で材料生産 -

◎持続的な食料生産をめざして、再生医療のノウハウを生かして培養肉を開発しようとする研究

■ドッキン! いのちの不思議調査隊

第2話 培養肉 -

◎骨と軟骨の再生医療については

■フクロウ博士の森の教室シリーズ1

第28回 顔面の骨と軟骨の再生医療https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/28/slideshow.html

第15回 膝軟骨と半月板の再生

-

◎人工骨による骨の再生医療に挑戦する鄭雄一先生へのインタビュー記事

■この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」

第13回 三次元造形によるオーダーメイドの人工骨再生に挑む

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)