マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第20話 リアルハプティクス

遠くにいる人に、自分の声を届けたり、目の前の風景を見せたりすることはスマホひとつあれば簡単にできる。でも、何かを持ち上げようとしているときの力加減や、さわった感覚をリアルに伝えることは不可能とされてきた。近年になって、こうした「力触覚(りきしょっかく)」を伝え、記録し、再現する「リアルハプティクス」と呼ばれる技術が注目を集めている。どんな技術で、現在どこまで実用化が進んでいるのか、これからの可能性は? 開発者の大西公平先生にうかがったよ!

ありがとうママ! うん!うん!わかった!それじゃあまたね〜! ドッキンの故郷の星にもスマホがあるの?便利だね! でもこれだと「さわる」ことができないからさびしいよ〜 DOKIDOKI星では筋肉と筋肉であいさつするコミュニケーションが大事なのに・・・ それってたぶん腕ずもうみたいなものかな!? 離れている場所と「感触」を送り合うなんてできるのかしら? そういう研究がどこかにあるのかなあ〜!?

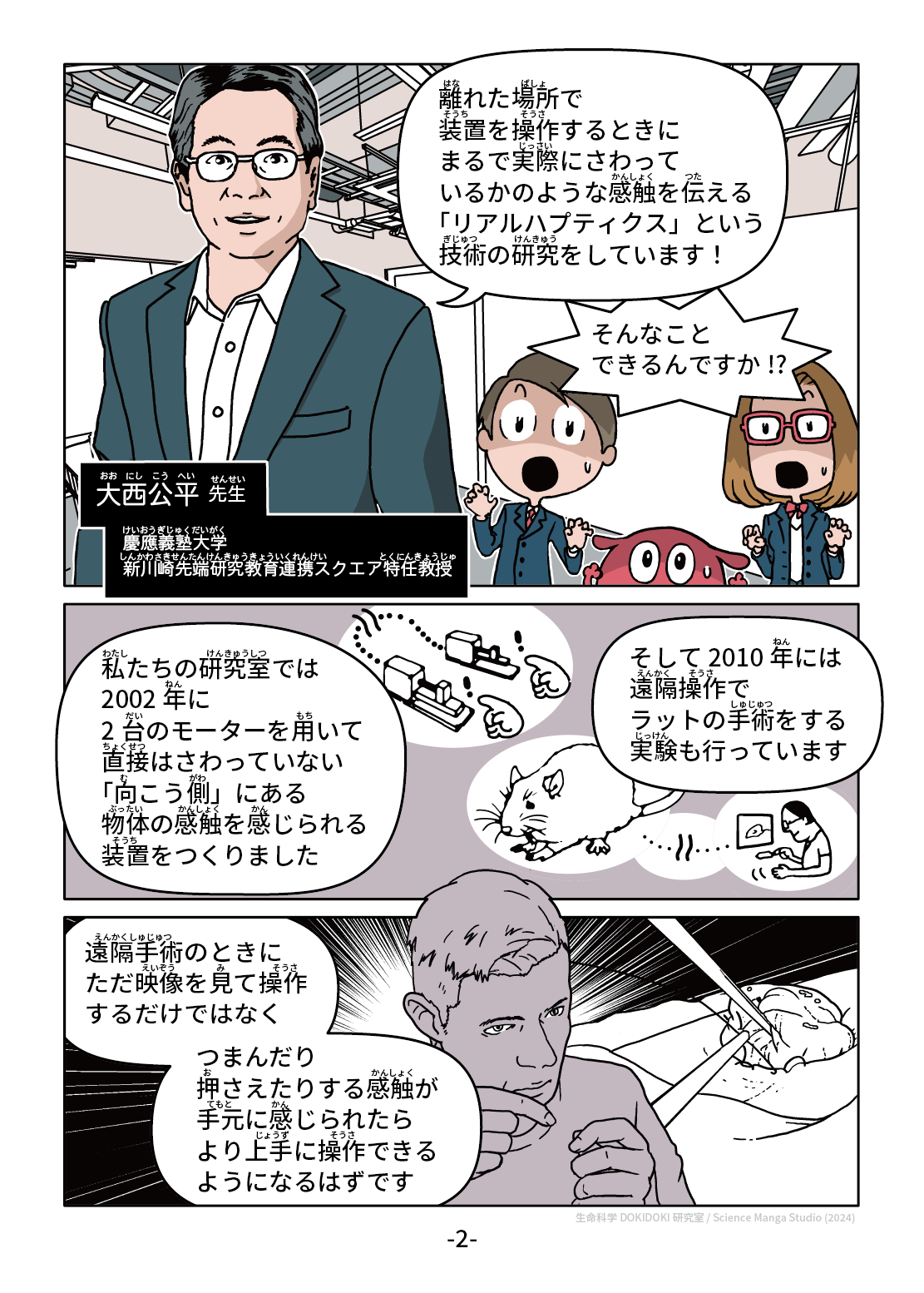

離れた場所で装置を操作するときにまるで実際にさわっているかのような感触を 伝える「リアルハプティクス」という技術の研究をしています! そんなことできるんですか!? 大西公平先生 慶應義塾大学 新川崎先端研究教育連携スクエア特任教授 私たちの研究室では 2002年に2台のモーターを用いて食背うはさわっていない「向こう側」にある物体の感触を感じられる装置をつくりました。 そして2010年には遠隔操作でラットの種々をする実験も行っています。 遠隔手術のときはただ映像を見て操作するだけではなく、つまんだり押さえたりする感触が手元に感じられたらより上手に操作できるようになるはずです

物に触れるときに感じられるふたつの重要な感覚があります。 「デコボコ」「ザラザラ」などの手ざわりのような「触覚」・・・ そして動いている物を受け止めるときなどに感じる「力覚」という要素です このふたつを合わせたものを「力触覚」と呼んでいます。 このような手ざわりや力の大きさを数値化して情報を「向こう側」へ送り 受け取った側の人がそれを感じられる! そのようにして遠隔操作で感触をリアルに伝え合うことができるようにしました

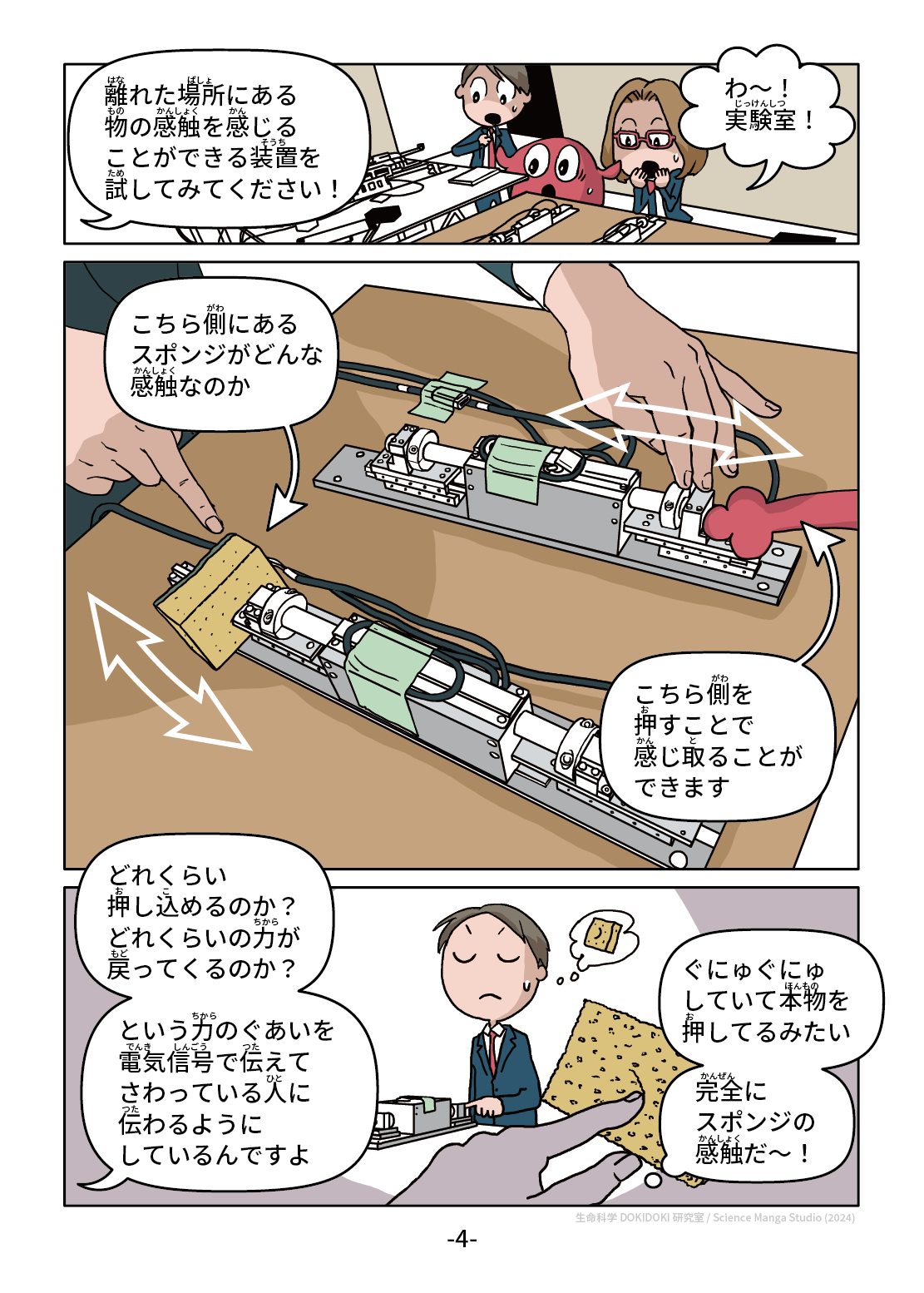

離れた場所にある物の感触を感じることができる装置を試してみてください! わ〜!実験室! こちら側にあるスポンジがどんな感触なのか こちら側を押すことで感じ取ることができます どれくらい押し込めるのか?どれくらい戻ってくるのか?という力のぐあいを電気信号で伝えて、さわっている人に伝わるようにしているんですよ ぐにゅぐにゅしていて本物を押してるみたい 完全にスポンジの感触だ〜!

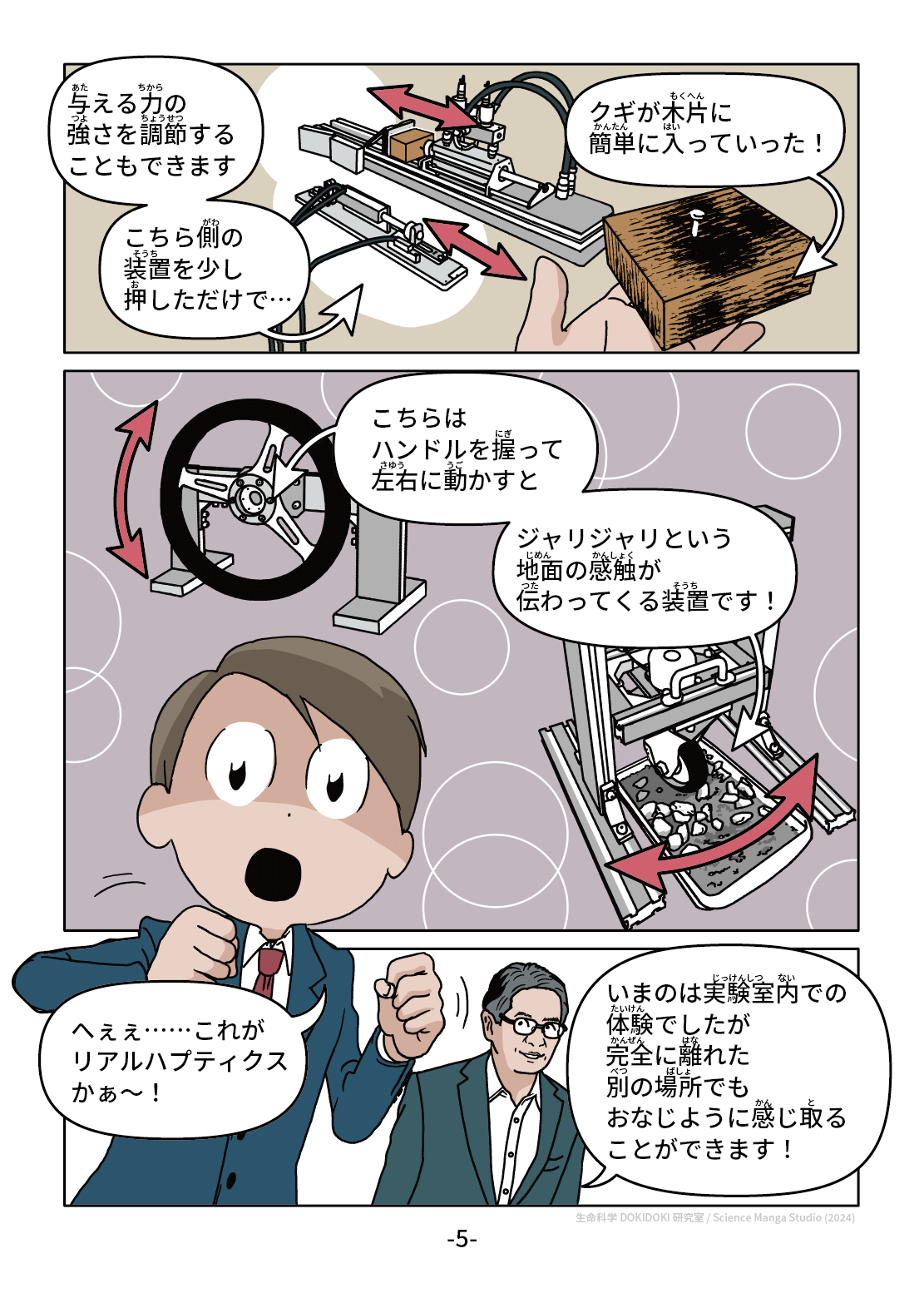

与える力の強さを調節をすることもできます こちら側の装置を少し押しただけで… クギが木片に簡単に入っていった! こちらはハンドルを握って左右に動かすとジャリジャリという地面の感触が伝わってくる装置です! へぇぇ…これがリアルハプティクスかぁ〜! いまのは実験室内での体験でしたが、完全に離れた別の場所でもおなじように感じ取ることができます!

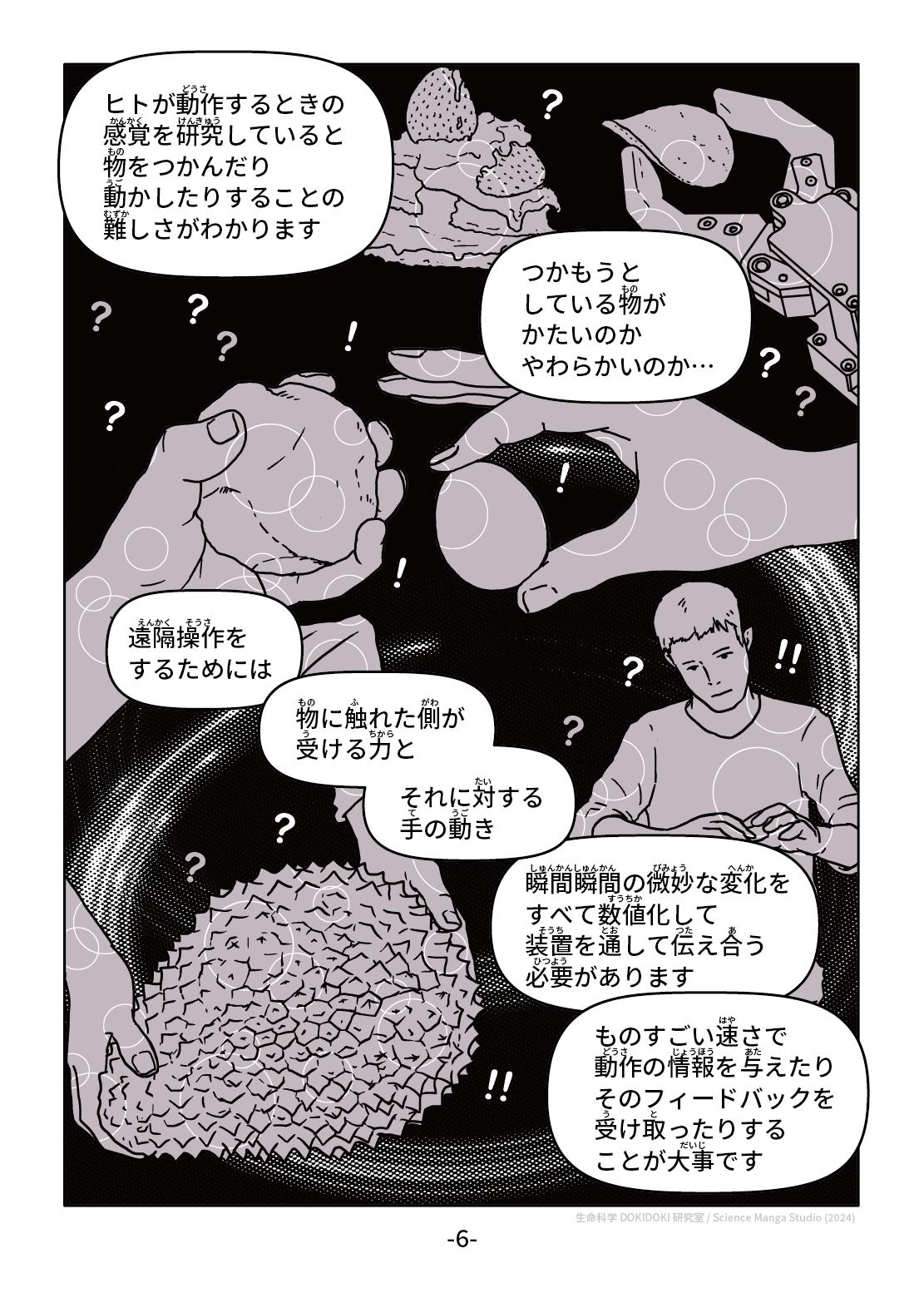

ヒトが動作するときの感覚を研究していると物をつかんだり動かしたりすることの難しさがわかります つかもうとしている物がかたいのかやわらかいのか... 遠隔操作をするためには物に触れた側が受ける力とそれに対する手の動き 瞬間瞬間の微妙な変化をすべて数値化して装置を通して伝え合う必要があります ものすごい速さで動作の情報を与えたりそのフィードバックを受け取ったりすることが大事です

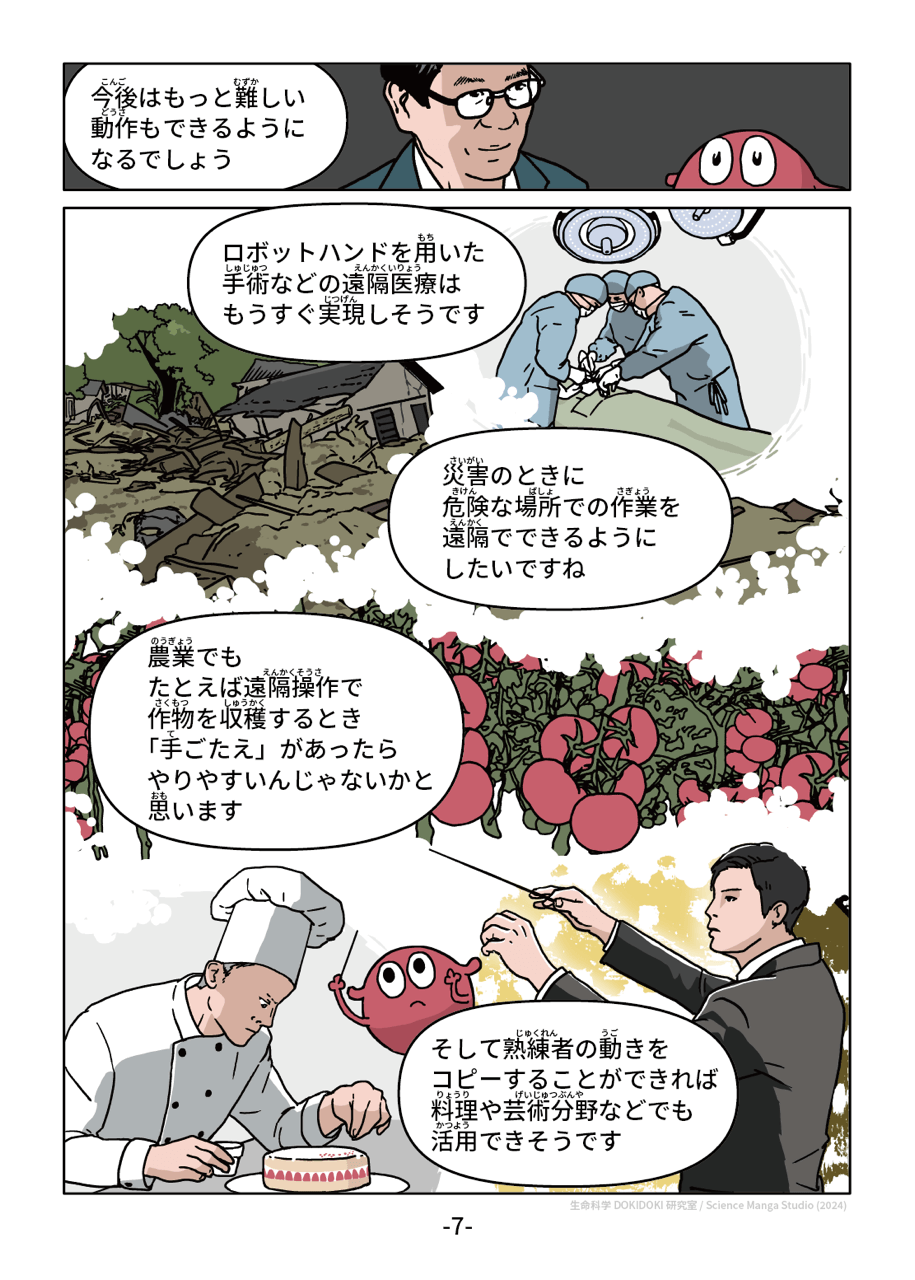

今後はもっと難しい動作もできるようになるでしょう ロボットハンドを用いた手術などの遠隔医療はもうすぐ実現しそうです 災害のときに危険な場所での作業を遠隔でできるようにしたいですね 農業でもたとえば遠隔操作で作物を収穫するとき「手ごたえ」があったらやりやすいんじゃないかと思います そして熟練者の動きを再現することができれば料理や芸術分野などでも活用できそうです

これからの時代はAIの技術も発展していき ロボットに人間の動作を再現させるのがもっとうまくなっていくでしょう 簡単な作業などをロボットが代わりにやれるようになるかもしれません 働ける人が少なくなるこれからの時代にとても便利!!と言うこともできますが 一方でこれまでそういう仕事をしてきた人たちから仕事を奪うことにならないか?と心配する意見もあります。 ああっそうですよね 反対運動が起こるかもしれない 研究としてはより高度なところを目指していきたいのですが、実際にどう使われるかについては社会的な倫理についても考えていかなくてはなりません!

先生はどうやってこの研究をするようになったんですか? 中高生時代はわりとボーッと過ごしていて、ある先生の影響でインド哲学をやりたいなあとか考えていました 大学では工学部で磁気浮上の研究をしていて、加速度を使った機構を考えるうちにいまやっているような研究にたどり着きました 慶應義塾大学での研究は好きなことをしつこく興味を追究できるところがとても気に入っています 学校からやるべきと言われたことだけをやる生真面目なタイプはおもしろいことをやりきれないかもしれないです おもしろいと思うものは何でも自分でやってみるのが大事です!

離れた場所のものをさわる感覚を力や振動を通じて伝える、ハプティクスという技術があるんだって! 特に実際の物体とおなじ感触を離れた場所の人に伝えるものをリアルハプティクスというみたい。 ものに触れたときの手ざわりや力加減などをすべて数値化して、ものすごい速さで伝えることで、遠隔操作をすることができるらしい。 この技術は、ロボットハンドを用いた遠隔手術や、料理や芸術分野でも活かすことができるらしい! ただ、そういった人々の日ごとを奪うのではないかという心配もあって、倫理的な課題についても考える必要がありそうだ。 この技術が実現したら、遠く離れた家族とも筋肉と筋肉のふれあいができるんだぁ...!! ドッキンがこんな真剣な表情してるの初めて見た! レポートを力強く宇宙へ飛ばし今回も任務完了!

(全10ページ)

お話をうかがった先生

大西 公平

(おおにし・こうへい)

慶應義塾大学 新川崎先端研究教育連携スクエア 特任教授

1980年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博士。同年慶應義塾大学工学部電気工学科助手。96年理工学部システムデザイン工学科教授。2018年4月グローバルリサーチインスティテュート特任教授。21年より現職。02年に力触覚の伝送に初めて成功し、リアルハプティクスとして確立。さまざまな産業分野への応用に力を尽くしている。2016年紫綬褒章受章。