マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第21話 腸呼吸

低酸素状態になると腸でも呼吸するドジョウをヒントに、マウスやブタの腸へ酸素を送り込んで呼吸不全の治療に成功したというニュースを聞いたことがあるかな。東京科学大学の武部貴則教授らのグループによる研究で、2024年にイグ・ノーベル賞*の生理学賞を受賞して大きな話題を呼んだ。現在、ヒトを対象にした臨床研究も進んでいるんだって! いったいどんな治療法なの? これからの可能性は? 先生の発想のヒミツも教えてもらったよ!

*イグ・ノーベル賞:ノーベル賞のパロディーとして1991年に創設された「人々を笑わせ、同時に考えさせる研究」に対して授与される賞。

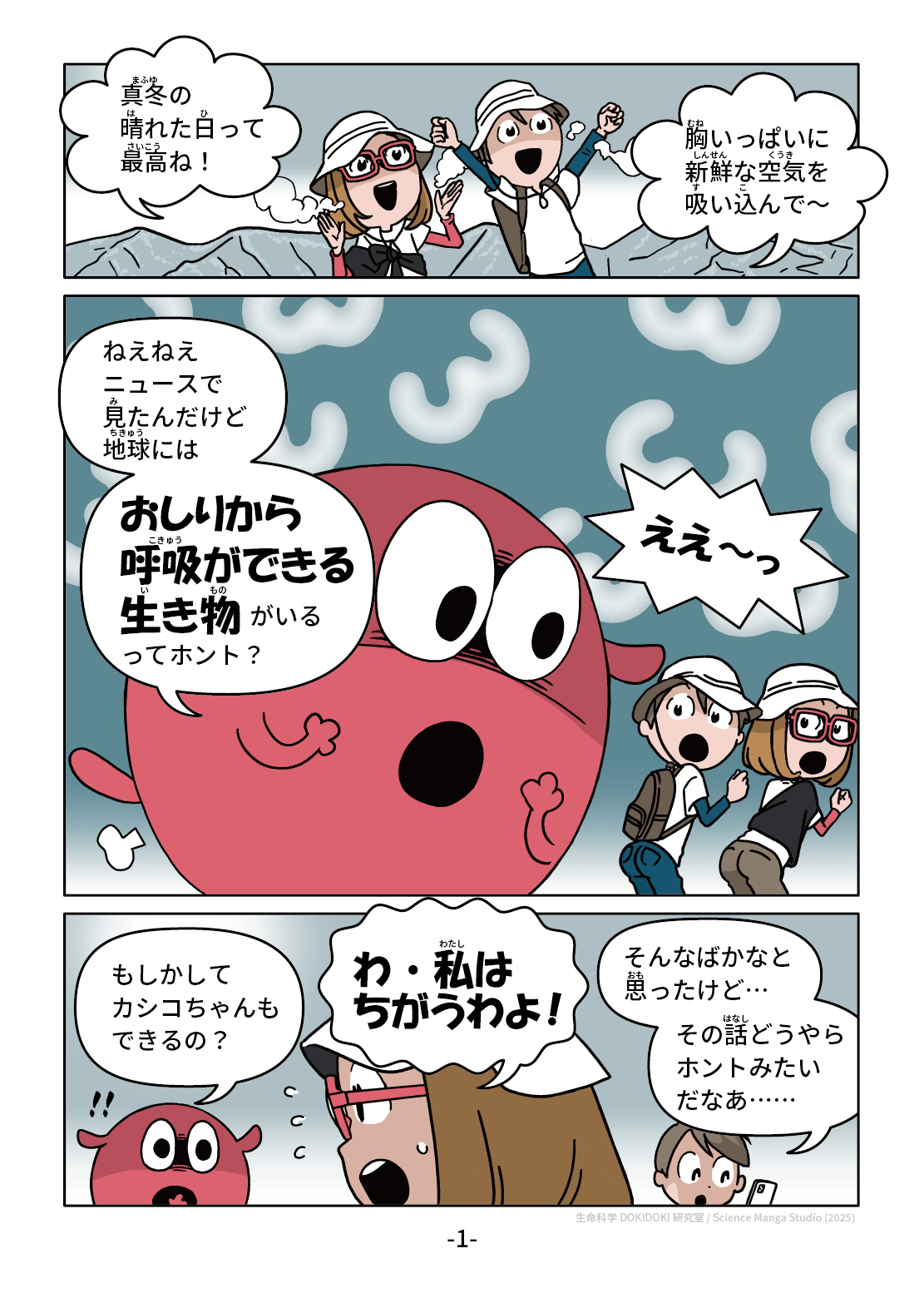

真冬の晴れた日って最高ね! 胸いっぱいに新鮮な空気を吸い込んで~ ねえねえニュースで見たんだけど地球にはおしりから呼吸ができる生き物がいるってホント? ええ~っ もしかしてカシコちゃんもできるの? わ・私はちがうわよ! そんなばかなと思ったけど…その話どうやらホントみたいだなあ…

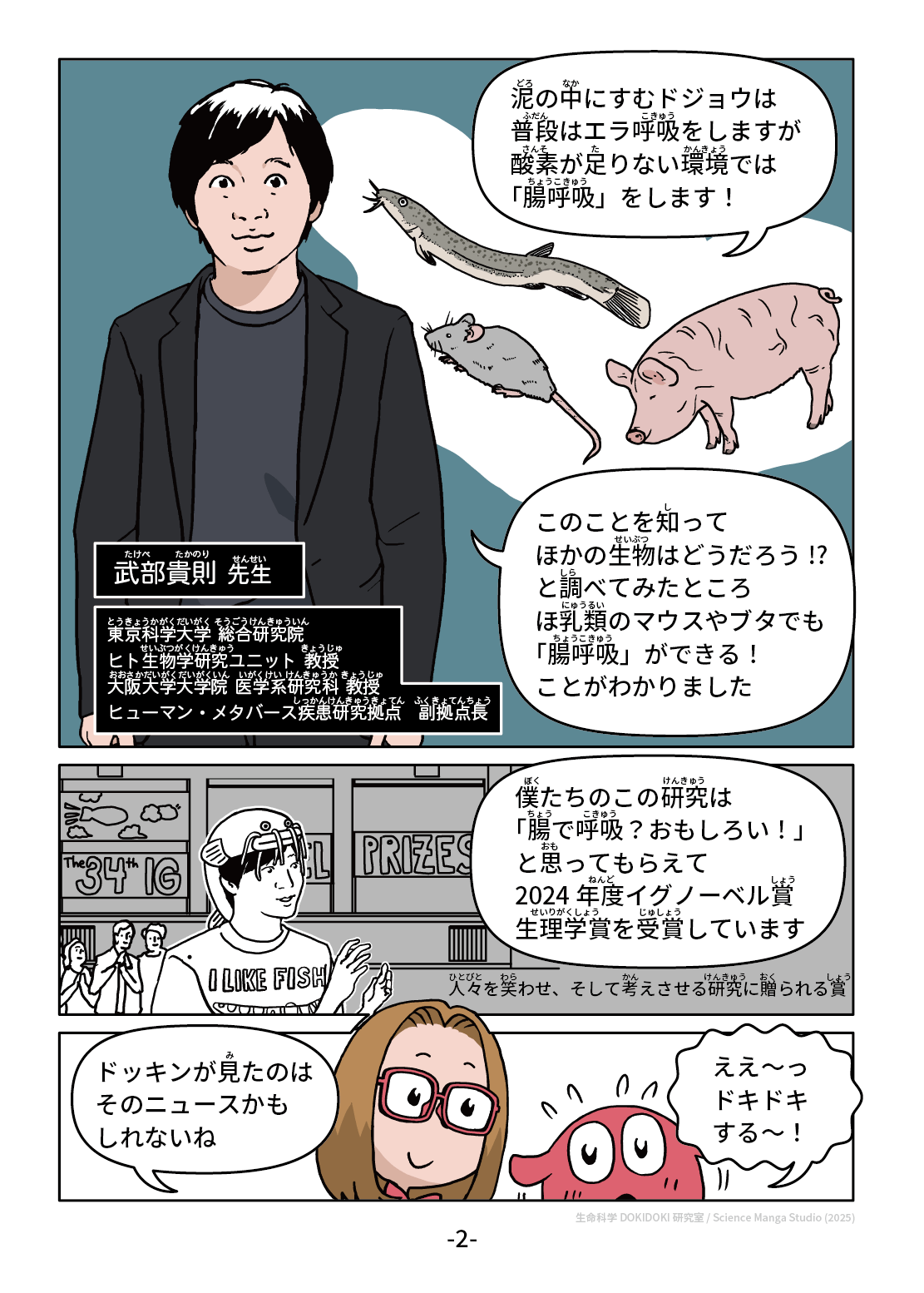

泥の中にすむドジョウは普段はエラ呼吸をしますが酸素が足りない環境では「腸呼吸」をします! このことを知って他の生物ではどうだろう!?と調べてみたところほ乳類のマウスやブタでも「腸呼吸」ができる!ことがわかりました 武部 貴則先生 東京科学大学 総合研究院 ヒト生物学研究ユニット 教授 大阪大学大学院 医学系研究科 教授/ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長 僕たちのこの研究は「腸で呼吸?おもしろい!」と思ってもらえて2024年度イグノーベル賞生理学賞を受賞しています ドッキンが見たのはそのニュースかもしれないね ええ~っドキドキする~!

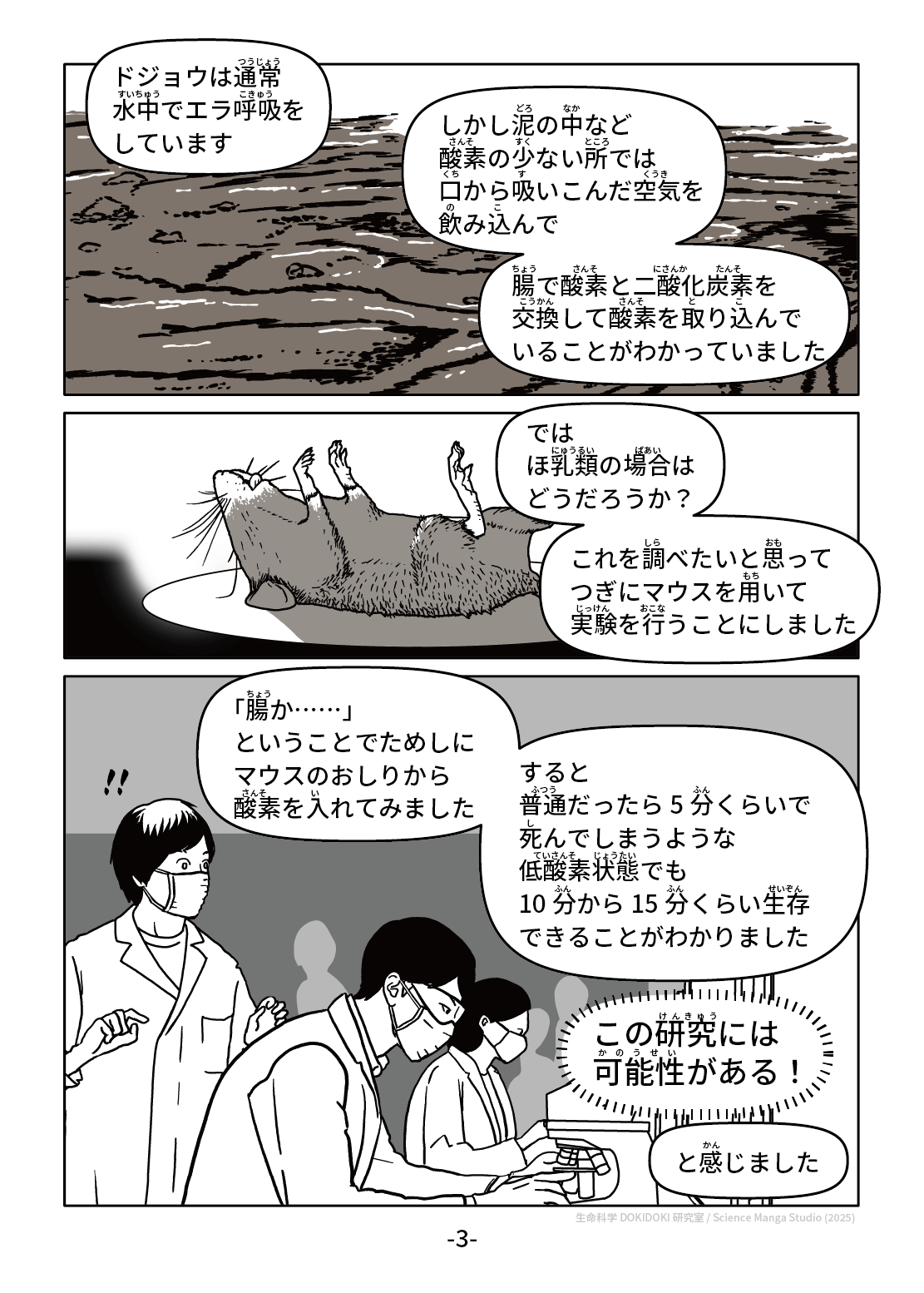

ドジョウは通常水中でエラ呼吸をしています しかし泥の中など酸素の少ない所では口から吸いこんだ空気を飲み込んで腸で酸素と二酸化炭素を交換して酸素を取り込んでいることがわかっていました では、ほ乳類の場合はどうだろうか? これを調べたいと思ってつぎにマウスを用いて実験を行うことにしました 「腸か…」ということでためしにマウスのおしりから酸素を入れてみました すると普通だったら5分くらいで死んでしまうような低酸素状態でも10分から15分くらい生存できることがわかりました この研究には可能性がある! と感じました

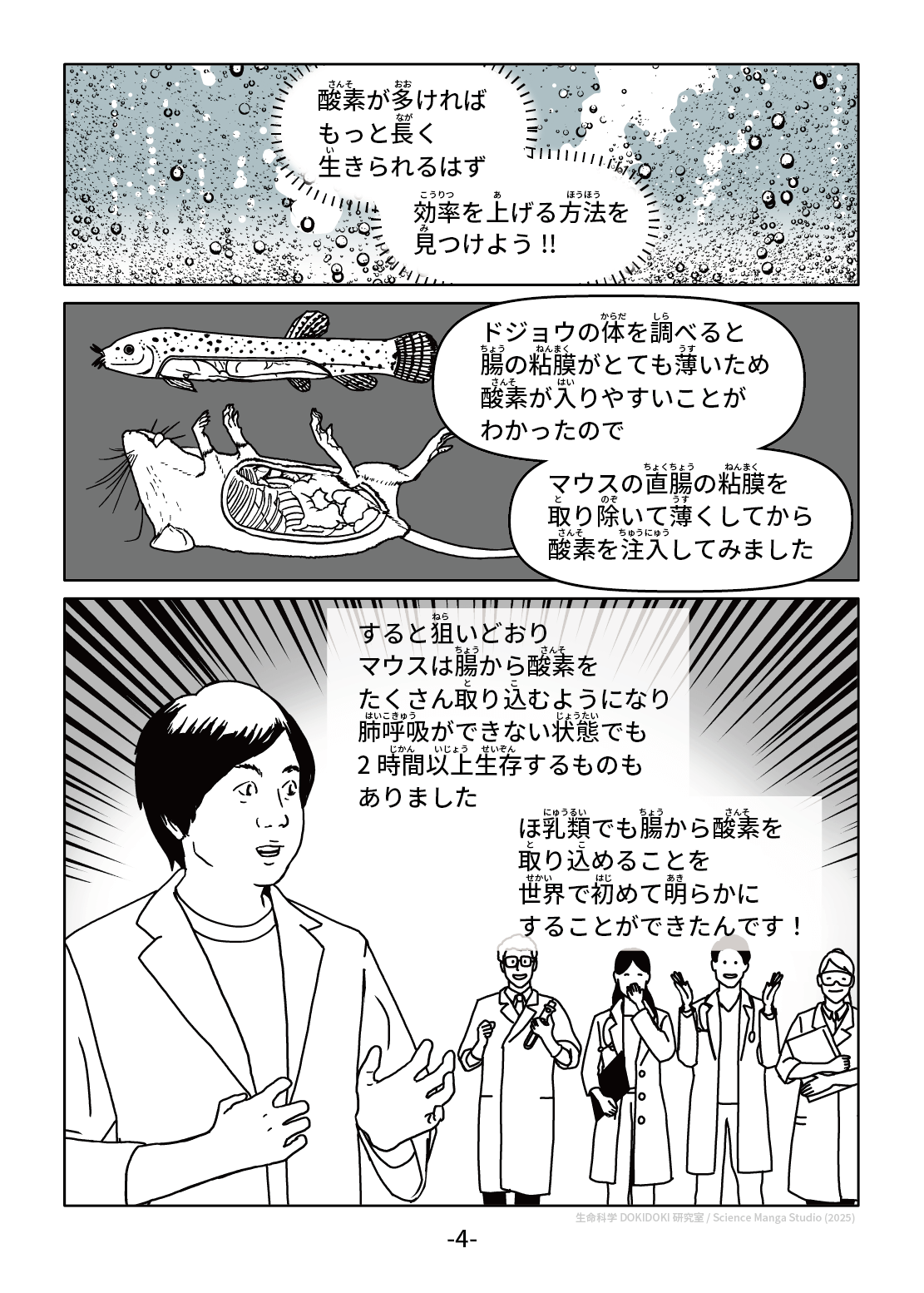

酸素が多ければもっと長く生きられるはず 効率を上げる方法を見つけよう!! ドジョウの体を調べると腸の粘膜がとても薄いため酸素が入りやすいことがわかったので マウスの直腸の粘膜を取り除いて薄くしてから酸素を注入してみました すると狙いどおりマウスは腸から酸素をたくさん取り込むようになり肺呼吸ができない状態でも2時間以上生存するものもありました ほ乳類でも腸から酸素を取り込めることを世界で初めて明らかにすることができたんです!

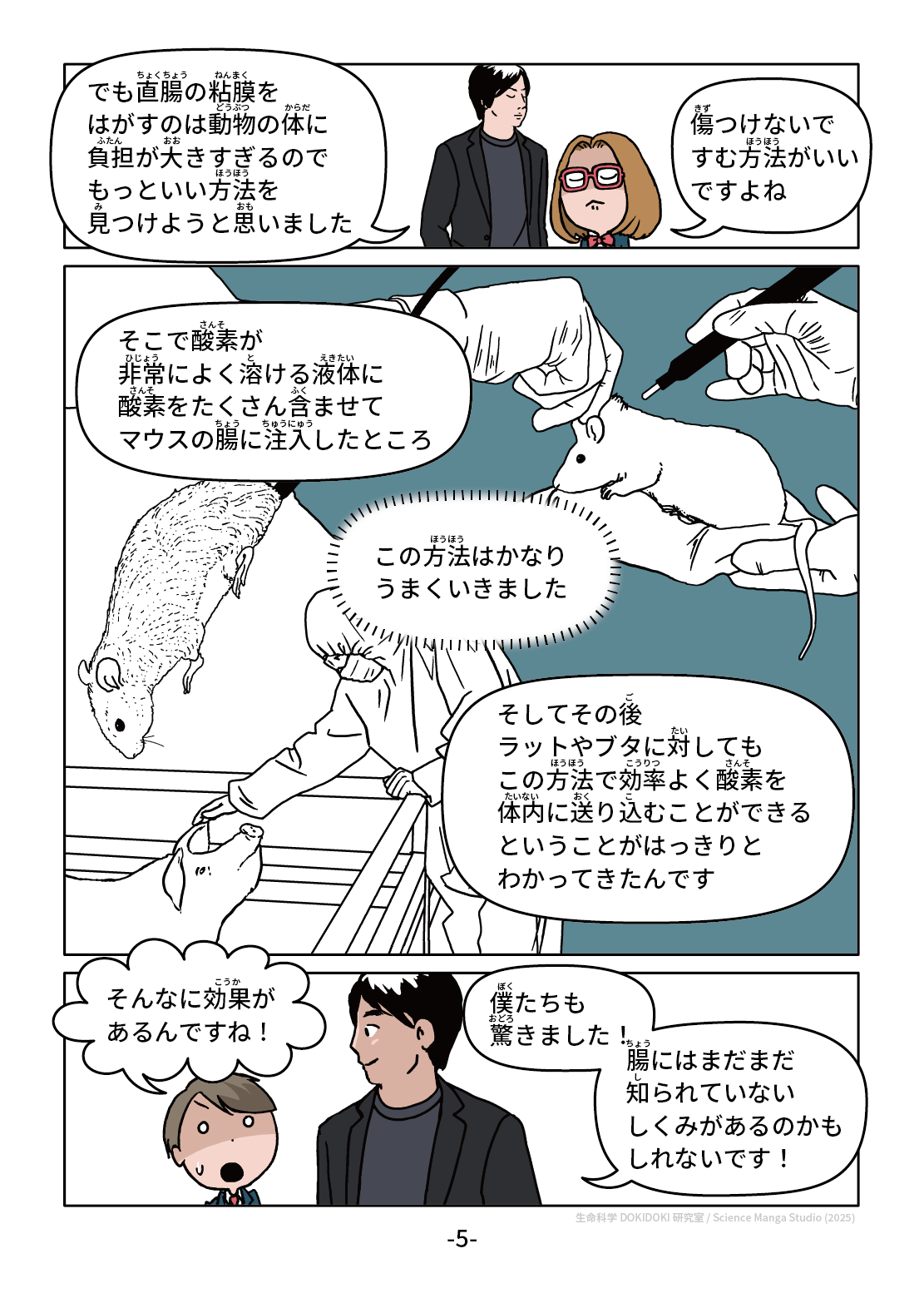

でも直腸の粘膜をはがすのは動物の体に負担が大きすぎるのでもっといい方法を見つけようと思いました 傷つけないですむ方法がいいですよね そこで酸素が非常によく溶ける液体に酸素をたくさん含ませてマウスの腸に注入したところ この方法はかなりうまくいきました そしてその後ラットやブタに対してもこの方法で効率よく酸素を体内に送り込むことができるということがはっきりとわかってきたんです そんなに効果があるんですね! 僕たちも驚きました!腸にはまだまだ知られていないしくみがあるのかもしれないです!

酸素を多く含む液体を腸に入れて体内に酸素を送り込む… この呼吸管理法に「腸換気法」EVA法という名前をつけました! 腸呼吸!? 何それ!そんなばかなことが!? おもしろいと言ってくれる人がいたり厳しい反応があったり反応はさまざまでした おなじような研究をしている海外の研究者から連絡をもらったりして発想が広がりました そうやって研究を通して外の世界とのコミュニケーションが生まれるんですね

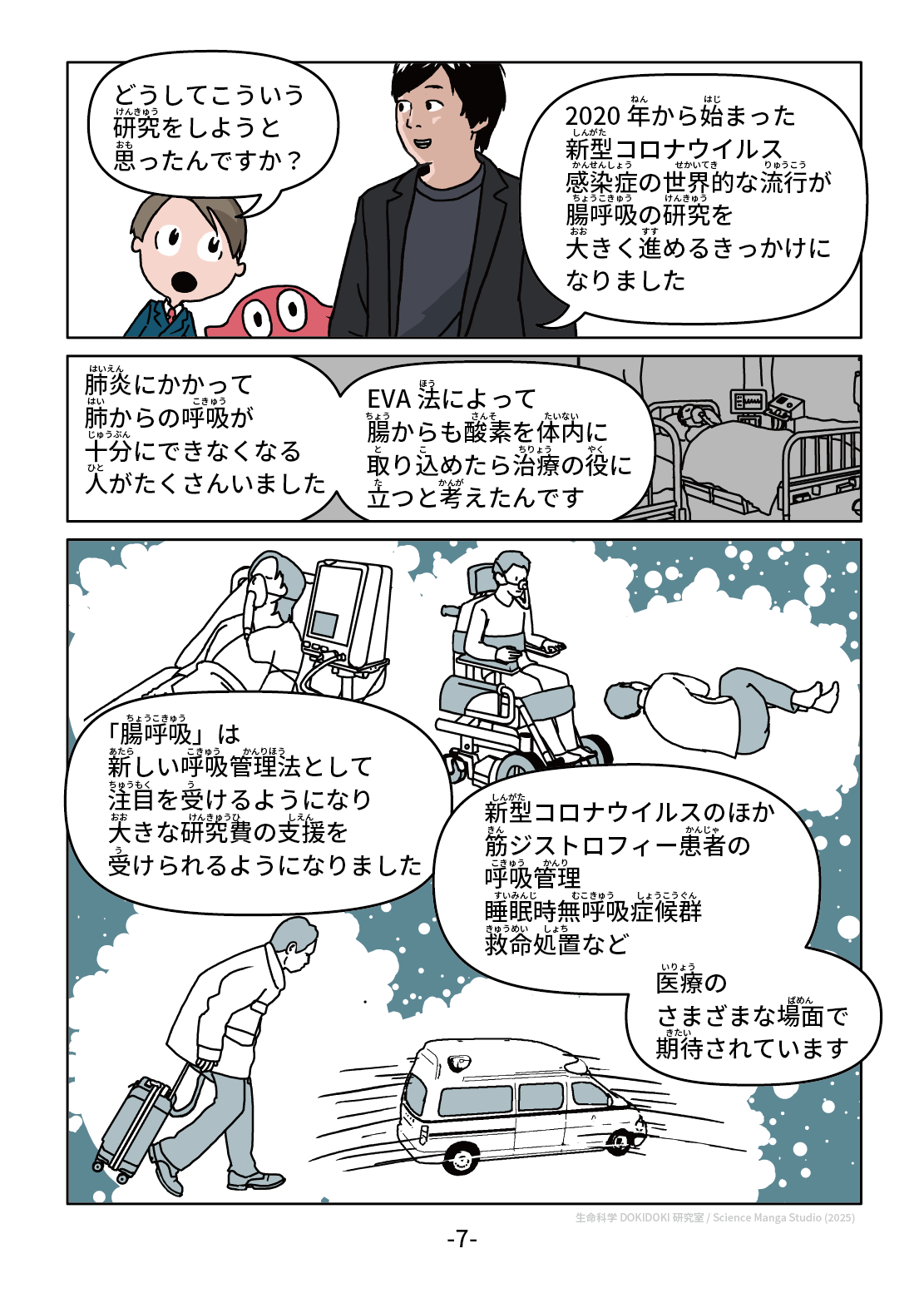

どうしてこういう研究をしようと思ったんですか? 2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が腸呼吸の研究を大きく進めるきっかけになりました 肺炎にかかって肺からの呼吸が十分にできなくなる人がたくさんいました EVA法によって腸からも酸素を体内に取り込めたら治療の役に立つと考えたんです 「腸呼吸」は新しい呼吸管理法として注目を集めるようになり大きな研究費の支援を受けられるようになりました 新型コロナウイルスのほか筋ジストロフィー患者の呼吸管理、睡眠時無呼吸症候群、救命処置など 医療のさまざまな場面で期待されています

2021年にはクラウドファンディングにも挑戦しました! たくさんの方々に応援してもらえて1000万円も集めることができました このお金のおかげでEVA法の安全性を確認する研究ができたんですよ これが実現したらいいなって思っている人がそれだけたくさんいるってことですね! ヒトを対象にした臨床試験を始めて5年以内の実用化をめざしています! 息をしないで呼吸できるなんてなんだかマンガやアニメのようね! ドキドキする~!

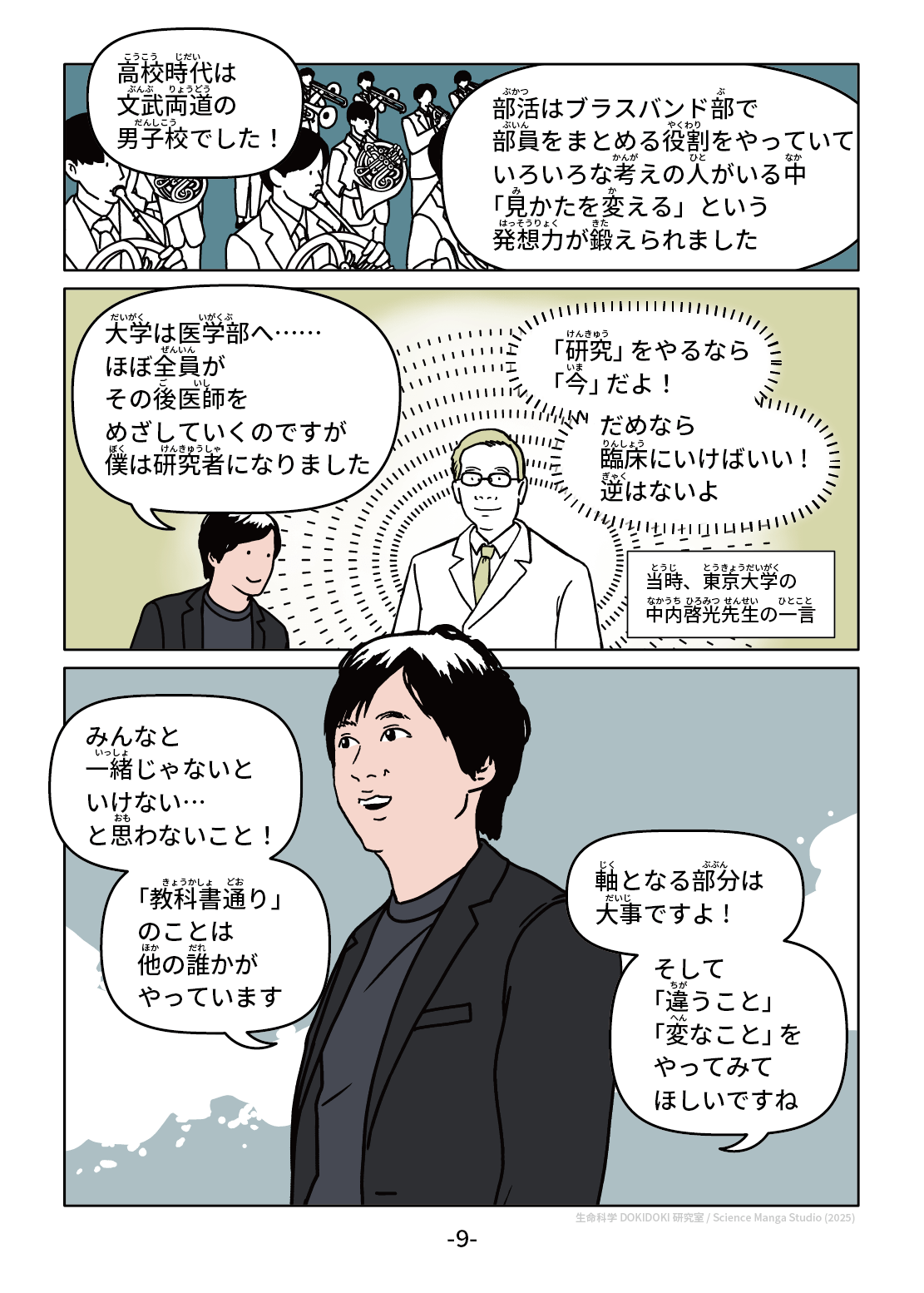

高校時代は文武両道の男子校でした! 部活はブラスバンド部で部員をまとめる役割をやっていていろいろな考えの人がいる中「見かたを変える」という発想力が鍛えられました 大学は医学部へ… ほぼ全員がその後医師をめざしていくのですが僕は研究者になりました 「研究」をやるなら「今」だよ!だめなら臨床にいけばいい!逆はないよ 当時、東京大学の中内啓光先生の一言 みんなと一緒じゃないといけない…と思わないこと!「教科書通り」のことは他の誰かがやっています 軸となる部分は大事ですよ! そして「違うこと」「変なこと」をやってみてほしいですね

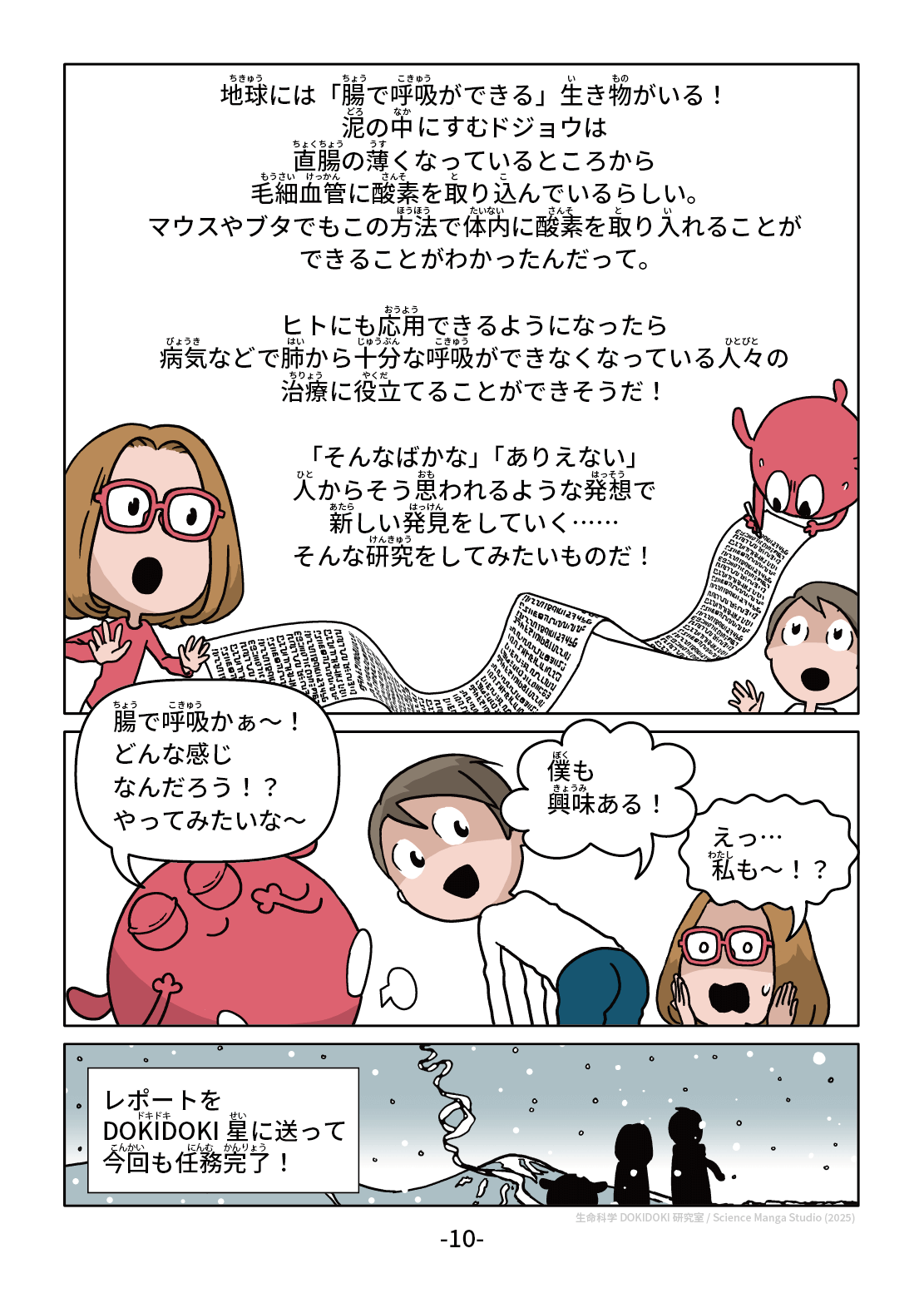

地球には「腸で呼吸ができる」生き物がいる! 泥の中に住む土壌は直腸の薄くなっているところから毛細血管に酸素を取り込んでいるらしい。 マウスやブタでもこの方法で体内に酸素を取り入れることができることがわかったんだって。 ヒトにも応用できようになったら病気などで肺から十分な呼吸ができなくなっている人々の治療に役立てることができそうだ! 「そんなばかな」「ありえない」人からそう思われるような発想で新しい発見をしていく…そんな研究をしてみたいものだ! 腸で呼吸かぁ~!どんな感じなんだろう!? やってみたいな~ 僕も興味ある! えっ…私も~!? レポートをDOKIDOKI星に送って今回も任務完了!

(全10ページ)

お話をうかがった先生

武部 貴則

(たけべ・たかのり)

東京科学大学 総合研究院 ヒト生物学研究ユニット 教授

大阪大学大学院 医学系研究科 教授/ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長

横浜市立大学 先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター長/特別教授

米国シンシナティ小児病院 幹細胞・オルガノイド医学研究センター(CuSTOM)/小児消化器発生生物学部門 准教授

2011年3月横浜市立大学医学部医学科卒業。同年4月同大学医学研究科助手。13年准教授。15年米国シンシナティ小児病院准教授。18年横浜市立大学先端医科学研究センター教授、東京医科歯科大学(現東京科学大学)医学部統合研究機構教授。23年大阪大学大学院医学系研究科器官システム創生学教授(兼務)。専門は再生医療、オルガノイド医学。21年に卓越した若手研究者らを発掘・支援するステラ・サイエンス・ファウンデーションを創設し代表理事も務める。

主著に『治療では遅すぎる。ひとびとの生活をデザインする「新しい医療」の再定義』、『My Medicine―オルガノイド研究が拓く新しい医療のかたち』、『オルガノイドがもたらすライフサイエンス革命〜あなたの研究に、どう使う?進化と深化を生む未来型研究30選』など。