マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第21話 腸呼吸

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

ドジョウの腸呼吸をヒントに

武部先生の専門はオルガノイド医学。「オルガノイド(organoid)」とは、「organ(臓器)」と「oid(~のような)」を掛け合わせた言葉で、iPS細胞などの幹細胞からつくり出された数百万もの細胞からなる「ミニ臓器」「臓器のもと」といった意味。先生は2013年に24歳で血管構造を持つミニ肝臓の作製に成功。2019年には、iPS細胞から肝臓・胆管・膵臓・腸という複数の臓器をひとつながりにつくり出すなど、この分野の第一人者ドキ。

そんな先生が腸呼吸の研究を始めたのは、どんなきっかけからだろう?

「2017年ごろに、生体肺移植で実績のある京都大学呼吸器外科から肺のオルガノイドをつくりたいと共同研究の申し出があり、当時大学院生だった岡部亮(おかべ・りょう)さん(現在・築地在宅診療所院長)がうちのラボに国内留学で来たんです。でも肺は複雑で、臨床応用できるようなオルガノイドを数年でつくり出すのはかなり難しい。自然界の原理を活用するなど違った視点で、臨床で役に立つものを研究したほうがいいと考えました」

そこでいろいろな動物の呼吸について生物図鑑などで片っ端から調べたところ、カエル(皮膚)やオーストラリアに生息するカクレガメ(生殖器)など、肺以外にもいろいろな部位で呼吸する動物がいることがわかった。その中で見つけたのが、ドジョウの腸呼吸ドキ。ふだんドジョウはエラ呼吸や皮膚呼吸をしているけれど、酸素が足りなくなると水面に顔を出して空気を口からお腹に取り込んで、腸で酸素を吸収し、残りを肛門から出しているんだって!

消化器なら武部先生の得意な領域だ。ドジョウの腸呼吸をヒントに、まず、致死的な低酸素状態にしたマウスのお尻から酸素を入れて、効果があるかどうかを実験してみた。すると通常5分で命が尽きるところ、生存時間が5~10分程度延びたという。

「工夫すれば、臨床に使えるポテンシャルがあるんじゃないか?」、そう考えた武部先生たちは、次に直腸の粘膜をギリギリまで薄く剥(は)ぐことにした。

「ドジョウは粘膜の薄い場所から酸素を吸収しています。ヒトの場合も肺胞(はいほう)の境界壁の厚さは0.5マイクロメートル以下ですから、表面から酸素を取り込む部位までの距離ができるだけ短いほうがよいと考えたのです」

この前処置を施したところ、生存時間は2時間以上にも延びたんだって。

酸素が溶け込んだ液体を使う

しかし、直腸の粘膜を剥ぐという手法は体へのダメージがとても大きく、患者さんには使えない。そこでパーフルオロデカリン(Perfluorodecalin:PFD)という、酸素がとてもよく溶ける液体を使うことにした。PFDは眼科手術の材料や造影剤、呼吸状態の悪い新生児の気道に投与するなど臨床で使用されている実績があるほか、1989年にアメリカ食品医薬品局(FDA)に承認された代替血液にも含まれている物質だ。

酸素を充填したPFDを浣腸の要領で直腸カテーテルを用いて、呼吸不全のマウスに投与したところ、生存率が向上しただけでなく、血液中の酸素分圧が改善。その後の研究で、ラットやブタでも同様の効果があることが実験で確かめられた。

「新型コロナで、人差し指の先を挟んで血中酸素飽和度を測る『パルスオキシメーター』という機械が有名になりましたが、飽和度が90%を切ると呼吸不全の状態なんですね。そのときの分圧が60ミリ水銀(mmHg)で、PFDを用いると、分圧を5~10ミリ水銀(mmHg)程度上昇させて、呼吸を改善する効果が30分から1時間、持続するんです」

ちなみに、全身に送られるのは酸素だけ。カテーテルのノズルを開放すると、液体はそのまま回収されるそうだ。

武部先生のチームは開発した手法を「腸換気(EVA:Enteral Ventilation)法」と名付け、ヒトへの応用をめざすことにした。

ヒトへの臨床をめざして

「腸呼吸の応用により、呼吸不全の治療に成功!」という論文が国際科学誌「Med」に掲載されたのは2021年5月のこと。このニュースは大きな反響を呼んだけれど、研究スタート当初はなかなか受け入れてもらえなかったという。「冗談だろうと思われたりして、研究費の獲得にも苦労した」んだって。

でも、新型コロナのパンデミックで深刻な呼吸不全で亡くなる方が多かったことや、人工肺のECMO*が注目されたこともあって、日本医療研究開発機構(AMED:エーメド)による新型コロナ関連の研究助成を受けられたことが、研究の進展に大きなプラスになった。

論文が出た翌日からは「世界初の腸呼吸で、呼吸に苦しむ患者さんを助けたい!」とクラウドファンディング**をスタート。1か月半で1000万円強を集めた。腸呼吸の実現への期待の大きさがうかがえるね。

*ECMO:extracorporeal membrane oxygenation(体外式膜型人工肺)のことで、通常の人工呼吸器管理では対応できない重症患者に対して用いられる。一般に「エクモ」と呼ばれる。

**クラウドファンディング:インターネット等を使って不特定多数の活動を応援する人々から少額ずつの資金を調達する仕組みのこと。

ヒトへの臨床研究をめざして2021年6月に設立したのが「EVAセラピューティクス」というベンチャー。まずは、PFDを注入するパウチ容器と投与で用いるノズル、酸素化部材の3点からなる医療機器として承認を受けるという。22年12月には探索的臨床試験を開始。ファーストステップが終了し、現在評価中で、25年にも次のステップに入る予定とのこと。

「会社を興して1年半で臨床にこぎつけられたのは、新しい適応でも、臨床ですでに実績のあったPFDを使うことにしたからです。また、製薬会社や浣腸器メーカー、原料のPFDを調達する商社など、経験値の高いパートナー企業に恵まれたことも大きいですね」

当面は、ECMOなどの人工呼吸器を装着するまでの“つなぎ”としての活用を考えているそうだ。

「将来的には、酸素を充填したPFDを救急搬送の現場で使うとか、眠っているときに気道が狭くなってしばしば呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群の患者さんの呼吸改善、さらには生まれたての赤ちゃんで呼吸がうまくできずに仮死状態が続いて脳に障害が残る『新生児呼吸窮迫(きゅうはく)症候群』の予防に使いたいと考えています」

医学部卒業後、臨床研修をせずに研究の道へ

武部先生が研究者になった経緯を教えてもらったドキ。

中高生時代はブラスバンド部に所属してアルトサックスの練習に打ち込み、将来は医師かミュージシャンになりたいと考えていたそうだ。3歳年上のお兄さんがギタリストで、2人とも音楽家というわけにもいかないと医師をめざしたという。

地元の横浜市立大学医学部に進み、大学2年から臓器再生医学が専門の谷口英樹(たにぐち・ひでき)教授の研究室に出入りを始める。

「肝臓をやりたかったのですが、谷口先生からはまず軟骨の研究をするように命じられました。軟骨はどちらかとうとマイノリティですが、研究が進んでいるメジャーの部位の手法を使えば成果が出やすいと考え、耳介軟骨の幹細胞を使った研究に取り組んで、在学中に大きな成果がまとまりました」

そのとき副学長から、卒業後に谷口先生のラボで助手のポストを用意するという申し出があったのだという。

武部先生は大いに迷った。医学部卒業後の一般的なコースは、あちこちの病院で臨床研修したあと、専門医として数年間経験をしたのちに研究をするというもの。しかし、それでは研究をスタートできるのが30代半ばになってしまう。横浜市立大学の先輩で、当時、東京大学医科学研究所の幹細胞治療研究センター長を務めていた中内啓光(なかうち・ひろみつ)先生に相談すると、「臨床医はトレーニングだから何歳からでもスキルは身につく。たとえ研究で芽が出なくとも、研究から臨床にはいつでもいけるから、若いうちに全力で研究に打ち込むのがいい」というアドバイスをもらった。

医学部卒業直前にアメリカ・コロンビア大学に留学して、アメリカでもドナー不足で年間約10万人もの患者が移植を待っている現実を知ったこともあり、臓器移植にかわる再生医療をさらに探究したいと、卒業後すぐに研究の道に進むことを決意したそうだ。

「こうして5年越しに、希望通りの肝臓に取り組むことになりました。谷口先生には『3年で成果が出なければ研究をやめる』と宣言。退路を断って挑戦し、2013年にミニ肝臓を発表したんです」

その後も、武部先生は研究で大きな成果を次々に出し、2016年にはアメリカのシンシナティ小児病院でも研究室を主宰。さらに2018年には31歳の若さで横浜市立大学と東京医科歯科大学の教授に就任、2023年には大阪大学教授も兼任…と、八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍ぶりだ。

マイ・メディシンの実現に向けて

武部先生は主宰する複数のラボをどのような方針で運営しているんだろうか?

「私たちは、個々人にとっての良い医療やヘルスケアを最適化した『マイ・メディシン(自分の医療=My own Medicine)』実現に向けた医療技術や社会基盤の開発に取り組んでいます。そのための方向性が①ヘルス・ドリブンと②ハピネス・ドリブンです」

①は健康の向上を目的としたもので、病気がある場合はそれを治す必要がある。難病の治療や再生医療、腸呼吸などの医療機器の開発がこの系統。

②は健康を目的としない人向けのアプローチで、その人が楽しいと思う方向で、結果として健康が良くなるというアウトプットをめざすもの。これまでの実践例としてはメタボ予防になる「色が変わるパンツ」などのコンシューマー向けのプロダクトや、歩きたくなるような「絵が描かれた階段」といったまちづくりに関わるものなど、生活の中で実装できる企画を提案している。

メタボリックシンドロームの基準である腹囲85cmを超えると色が変わる「アラートパンツ」。内臓脂肪の数値といった理屈より体型の変化への関心が高いことから、体型を可視化する下着で行動変容を促す、というコンセプトで開発したもの。

横浜市立大学コミュニケーション・デザイン・センター 提供

どんな絵が続くのかを見たいと階段を上ることをねらって、金沢八景駅と横浜市立大学附属病院の最寄り駅である市大医学部駅に設置された。階段の利用者が20%増えたという。

横浜市立大学コミュニケーション・デザイン・センター 提供

「大阪大学で進めているのは①と②をつなぐものです。さまざまな臓器のオルガノイドとAIやITを組み合わせて、一人ひとりの健康状態や病気の進行を予測できるシミュレータを作ろうと考えています。すでにヒューマン・メタバース疾患研究拠点のメンバーとともに、健康なオルガノイドにストレスや喫煙などの負荷を与えて、どのように変化していくかの実験に取り組んでいます。そうした実験から得られたデータや、個々人のゲノム、生活習慣などをもとに未来を予測する。これによって『症状が出たあと疾患ごとに治療』するのではなく、『発症する前に介入して予防』することができるはず。それこそが医療の進歩ですよね」

研究者の支援団体を立ち上げる

武部先生は2021年末に次世代の研究者に資金やさまざまな支援を提供する一般社団法人「ステラ・サイエンス・ファウンデーション」を立ち上げた。

「現在、日本では研究者のポストがないとか、研究予算が少ないといった話題が多いんですが、アメリカのラボで日本人を取りたがっているところはいっぱいあって、実際、日本人研究者がいい仕事をしているんですよ。アメリカだからできるんじゃなくて、日本でも優秀な研究者を支援するしくみを用意して、実際に活躍する姿を可視化したいと考えました。

科学誌の編集者と若手研究者をつないだり、いい研究テーマを持っている人と投資家を橋渡ししてスタートアップを支援したり。マッチメイクしてケミストリーを生み出そうと取り組んでいます。内閣府とともに、日本と米国の若手研究者を対象に最長2年間、年間約1,000万円の奨学金を提供、双方の国の研究室へ派遣し研究交流とネットワークづくり、新たなイノベーションを生み出す環境を用意するフェローシッププログラム*もスタートしたんですよ」

*正式名称はGlobal Science Scholars ― SS-F&CZ Biohub Network プログラム。詳細はプレスリリースを参照→

好きな言葉

日米で複数のラボを主宰し、研究者の支援団体を立ち上げ、未来へのビジョン実現に進んでいく武部先生。発想の自由さと広がりがスゴイと思っちゃうんだけど、その原点はどこにあったんだろう?

「中高時代の部活の経験が大きかったですね。ブラスバンド部って、勝利第一にパフォーマンスで評価できる体育会系と違って、コンクールなどの大会で絶対に勝ちたいという人から合奏が楽しければそれでよいという人まで、メンバーのモチベーションがさまざまなんですね。『ついてこなきゃダメ』とスパルタでやったこともあるんですけど、それじゃうまくいかない。それぞれの立場を理解しながら、どうやって一つのビジョンに方向づけできるか試行錯誤して、高2ぐらいでいいチームができたんです」

もう一つ、厳しいビジネスの現場での浮き沈みを乗り越えてきた祖父に教わった「乾坤一擲(けんこんいってき)」という言葉も糧になっているという。

「『身を投げうってでも挑戦しなければいけないときがある。その勝負をしないと、挑戦するチャンスは二度とめぐってこないかもしれない。自分の限界を超えるかもしれないけど、後悔しないように挑戦せよ』という意味だと受け止めています。新規事業を始めるときに怖がることなく取り組めたのも、乾坤一擲の精神からだと思います」

「ブレ」と「ズレ」を大切に

そんな武部先生からみんなへのメッセージは、「他人と同じじゃないことを気にしない。ヘンであることを怖がらないでほしい」ってことドキ。

「他人と違っていることに価値があるんです。ヘンなことは可能性があるということで、新しい発見や新しい道は、ヘンであることの先に広がっています。また研究にあたっては、『ブレ』や『ズレ』を大切にするように言っています。教科書通りとか、学んだ通り、予測した通りの結果が出たとしても、それはたいした研究じゃない。AIが予測できるようなものを研究したって仕方がないじゃないですか。軸はもちろん必要ですが、ズレた価値観や、ブレた結果と接続することで、新しい世界が見えてくるんです」

武部先生自身が、ブレとズレの有用性を実感したのは、ミニ肝臓の仕事をしたときだという。

「肝細胞になる前の細胞と、成長したら血管になる細胞、組織をサポートする細胞を一緒に培養したら、もこもこした細胞の塊ができたんです。この現象を先に発見していたんですが、なぜそれが起きるのかはわからなかった。でも、違う分野の研究者と議論する機会があって、スライムの動きを数学的に表現できるという化学者の発表を見ていたら、その動きが細胞の動きとそっくり。あるパラメータを設定することで、説明がつくことがわかりました。科学や物理の視点を入れることで解決できた事例です」

ラボでも違う分野の研究者に参画してもらったり、共同研究を進めたりするなど、意識的に「ブレ」や「ズレ」をつり出しているとのこと。

「腸呼吸なども、アスリートや宇宙開発の企業からの問い合わせがあります。また戦闘機を操縦しているパイロットなど、高度が上昇して呼吸が困難になっても失神直前じゃないと気づかず墜落してしまうことがあるので、坐薬のような形で対処できないかという相談も。医療を超えて、もっと広く、ブレてズレたコンテクスト(文脈)での応用が広がっていくといいですね」

オススメの本

武部先生にオススメの本を紹介してもらったドキ!

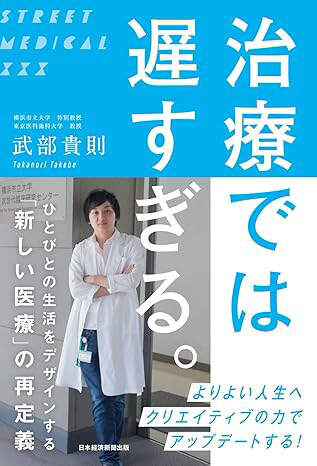

武部 貴則/著

『治療では遅すぎる。: ひとびとの生活をデザインする「新しい医療」の再定義』

(日本経済新聞出版 2020年8月刊)

「マイ・メディシン」を掲げる武部先生の「ハピネス・ドリブン」のアプローチによる新しい医療に向けた実践と提案を詳しく知りたい人に。

霜栄/著

『現代文読解力の開発講座』

(駿台文庫 1993年11月刊)

「本が苦手でほどんど読み通したことがなく、国語の成績が下から数える方が早いほど悪かった」という武部先生。この本で例題をひたすら要約する訓練によって、現代文を科学的に読むことの極意を悟り、以来、コンテクストをすばやく読み解けるようになったバイブルとのこと。2011年刊行の新装版あり。

生命科学DOKIDOKI研究室の次の記事も読んでみてね!

-

◎横浜市立大学で武部先生が所属した研究室の谷口英樹教授へのインタビュー。ミニ肝臓研究の詳細がわかる。

■この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」

第26回 ブラックジャックのカッコ良さにあこがれて外科医を目指す -

◎オルガノイドをつくり、動物に流れる時間を調べている戎家美紀先生の研究

■いま注目の最先端研究・技術探検!

第49回 生物の発生や、種ごとに異なる時間の秘密に合成生物学で迫るhttps://www.terumozaidan.or.jp/labo/technology/49/index.html

-

◎iPS細胞やES細胞からさまざまな臓器をつくり移植する再生医療のあれこれについては

■フクロウ博士の森の教室 シリーズ1「生命科学の基本と再生医療」

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)