マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第22話 システムウイルス学

全世界に深刻な被害をもたらした新型コロナウイルス。感染者は南極にまで広がったそうだ。もともとはコウモリのウイルスだったらしいが、なぜヒトに感染するようになったのだろう? これからも危険なウイルスは登場するの? ウイルス研究の第一人者である佐藤佳教授にいろいろ教えてもらったよ!

2025年に なりました! 過去5年くらいを 振り返ってみると… 新型コロナウイルスで 学校が休みになったり 念入りに手を洗ったり マスクをしていたり していたね 給食は ひとりひとり 静かに食べる とか 人が集まる イベントは やらないで おこうとか… 最近はふつうに 暮らすようになって そういう緊張感を 忘れてたかも! 新型コロナウイルスの 研究をしている 人たちにとっては どんな5年間だった のかなぁ?

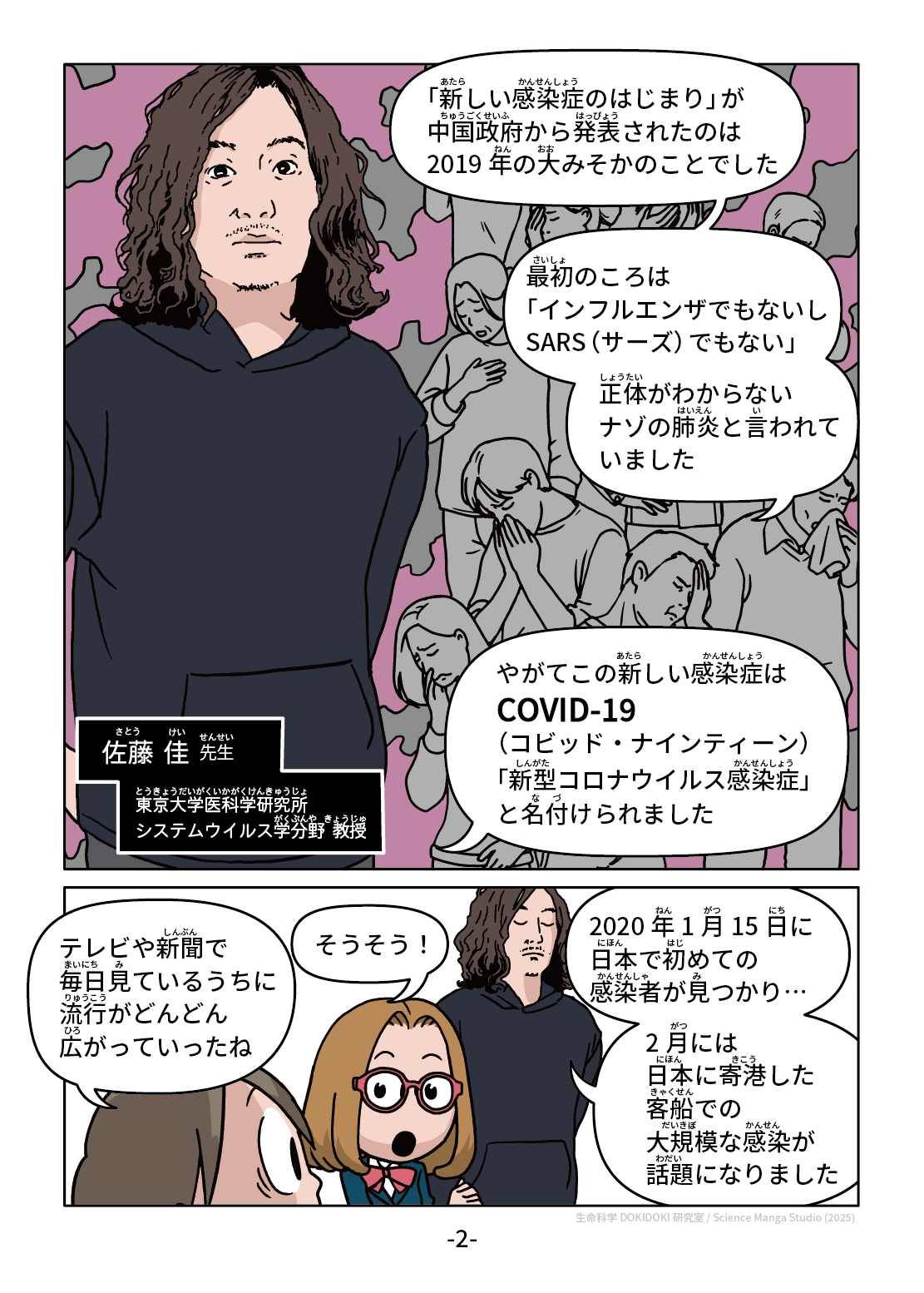

佐藤 佳 先生 東京大学医科学研究所 システムウイルス学分野 教授 「新しい感染症のはじまり」が 中国政府から発表されたのは 2019年の大みそかのことでした 最初のころは 「インフルエンザでもないし SARSでもない」 正体がわからない ナゾの肺炎と言われて いました やがてこの新しい感染症は COVID-19 「新型コロナウイルス感染症」 と名付けられました テレビや新聞で 毎日見ているうちに 流行がどんどん 広がっていったね そうそう! 2020年1月15日に 日本で初めての 感染者が見つかり… 2月には 日本に寄港した 客船での 大規模な感染が 話題になりました

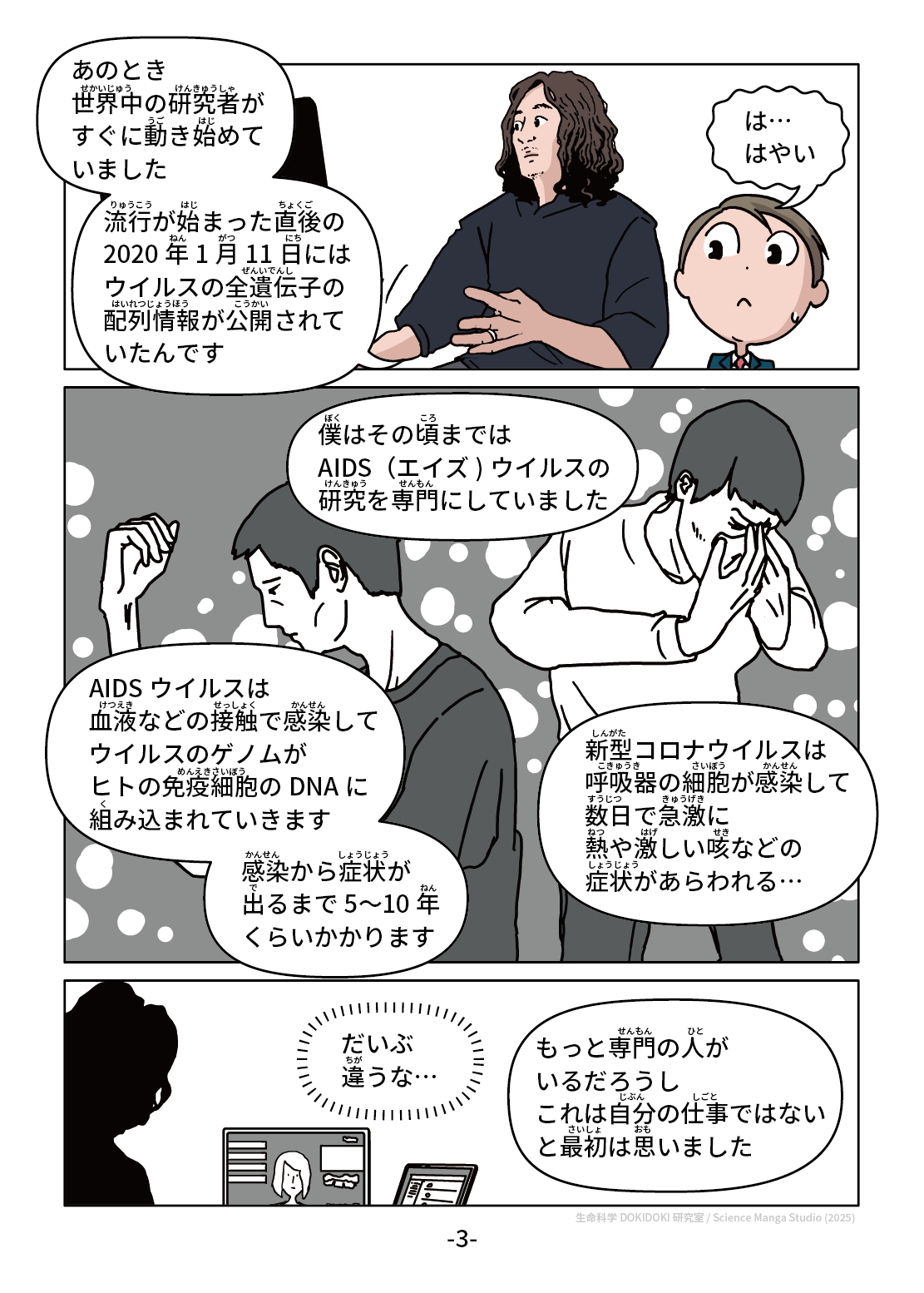

あのとき 世界中の研究者が すぐに動き始めて いました 流行が始まった直後の 2020年1月11日には ウイルスの全遺伝子の 配列情報が公開されて いたんです は… はやい 僕はその頃までは AIDSウイルスの研究を 専門にしていました AIDSウイルスは 血液などの接触で感染して ウイルスのゲノムが ヒトの免疫細胞のDNAに 組み込まれていきます 感染から症状が 出るまで5〜10年 くらいかかります 新型コロナウイルスは 呼吸器の細胞が感染して 数日で急激に 熱や激しい咳などの 症状があらわれる… だいぶ 違うな… もっと専門の人が いるだろうし これは自分の仕事ではない と最初は思いました

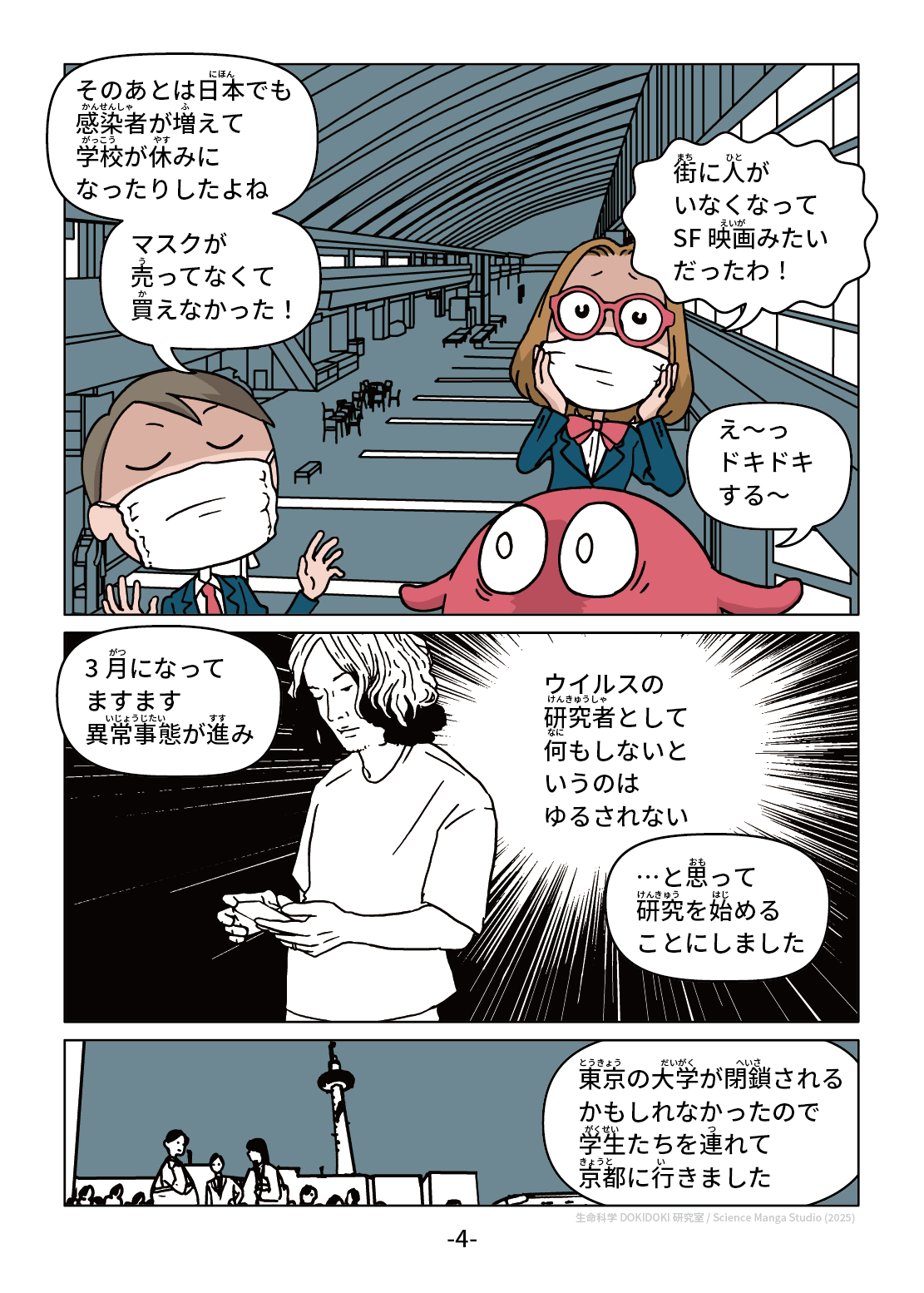

そのあとは日本でも 感染者が増えて 学校が休みに なったりしたよね マスクが 売ってなくて 買えなかった! 街に人が いなくなって SF映画みたい だったわ! え〜っ ドキドキ する〜 3月になって ますます 異常事態が進み ウイルスの 研究者として 何もしないと いうのは ゆるされない …と思って 研究を始める ことにしました 東京の大学が閉鎖される かもしれなかったので 学生たちを連れて 京都に行きました

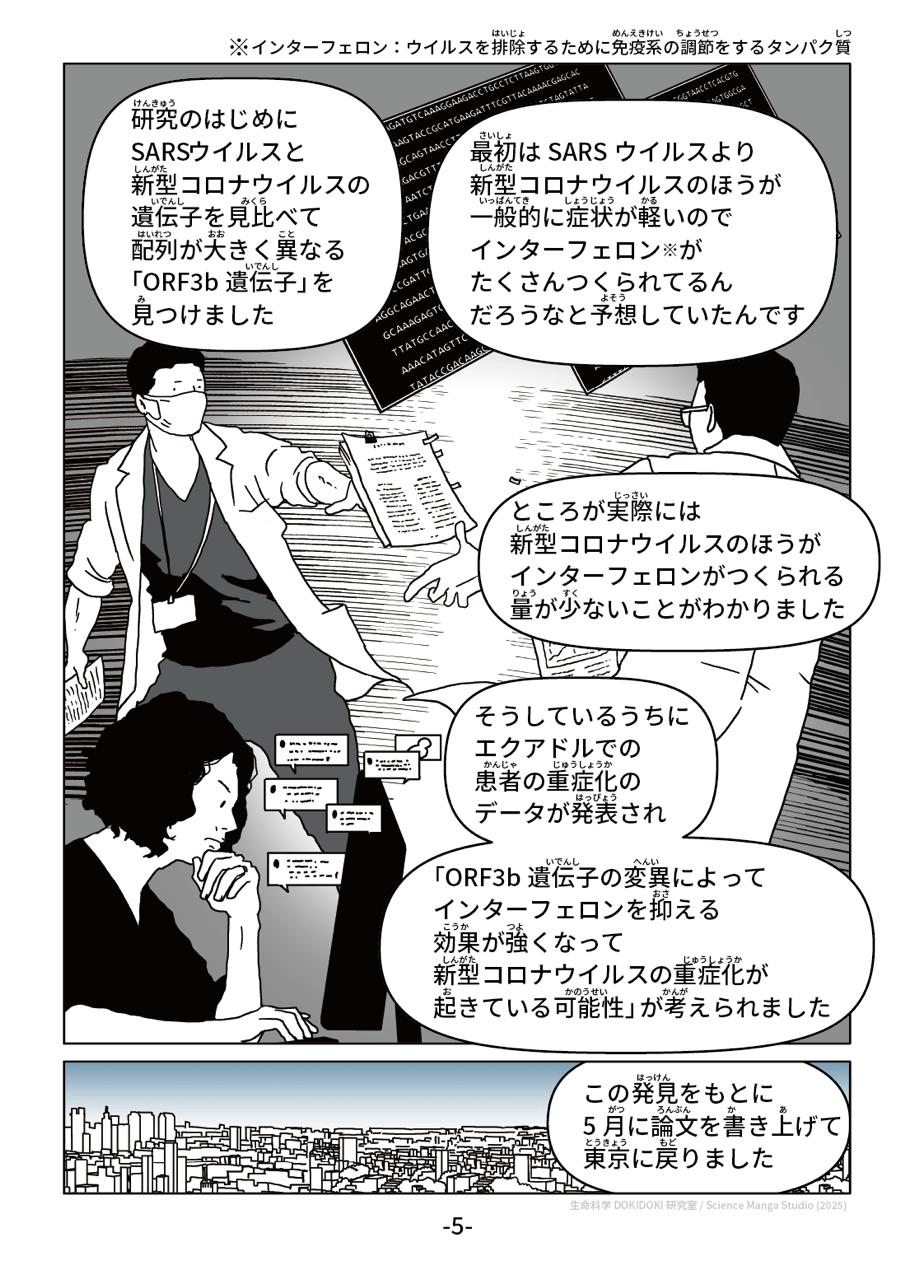

※インターフェロン:ウイルスを排除するために免疫系の調節をするタンパク質 研究のはじめに SARSウイルスと 新型コロナウイルスの 遺伝子を見比べて 配列が大きく異なる 「ORF3b遺伝子」を 見つけました SARSウイルスより 新型コロナウイルスのほうが 一般的に症状が軽いので インターフェロン※が たくさんつくられてるん だろうなと予想しました ところが実際には 新型コロナウイルスのほうが インターフェロンがつくられる 量が少ないことがわかりました そうしているうちに エクアドルでの 患者の重症化の データが発表され 「ORF3b遺伝子の変異によって インターフェロンを抑える 効果が強くなって 新型コロナウイルスの重症化が 起きている可能性」が考えられました この発見をもとに 5月に論文を書き上げて 東京に戻りました

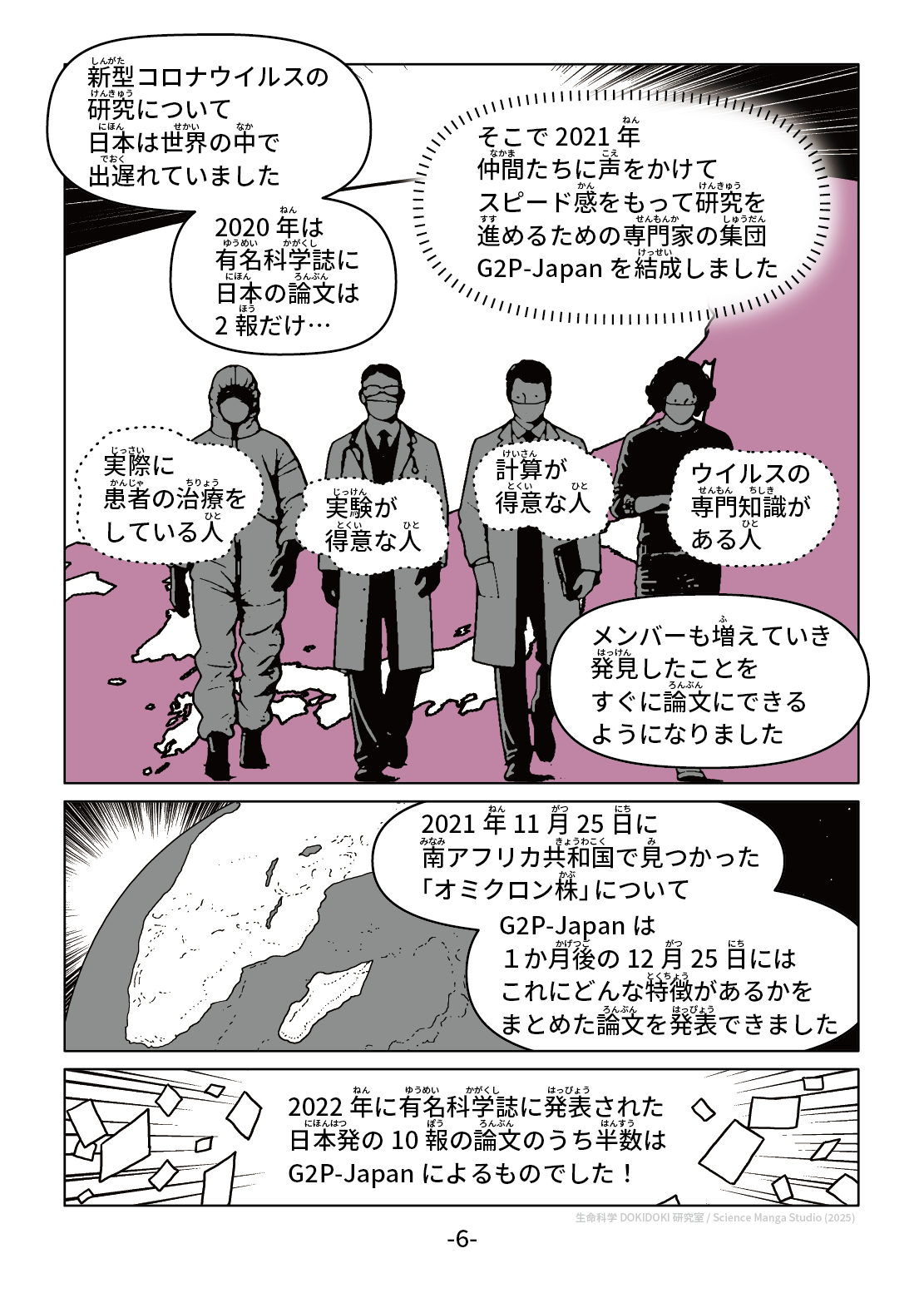

新型コロナウイルスの 研究について 日本は世界の中で 出遅れていました 2020年は 有名科学誌に 日本の論文は 2報だけ… そこで2021年 仲間たちに声をかけて スピード感をもって研究を 進めるための専門家の集団 G2P-Japanを結成しました 実際に 患者の治療を している人 実験が 得意な人 計算が 得意な人 ウイルスの 専門知識が ある人 メンバーも増えていき 発見したことを すぐに論文にできる ようになりました 2022年に有名科学誌に発表された 日本発の10報の論文のうち半数は G2P-Japanによるものでした! 2021年11月25日に 南アフリカ共和国で見つかった 「オミクロン株」について G2P-Japanは 1か月後の12月25日には これにどんな特徴があるかを まとめた論文を発表できました

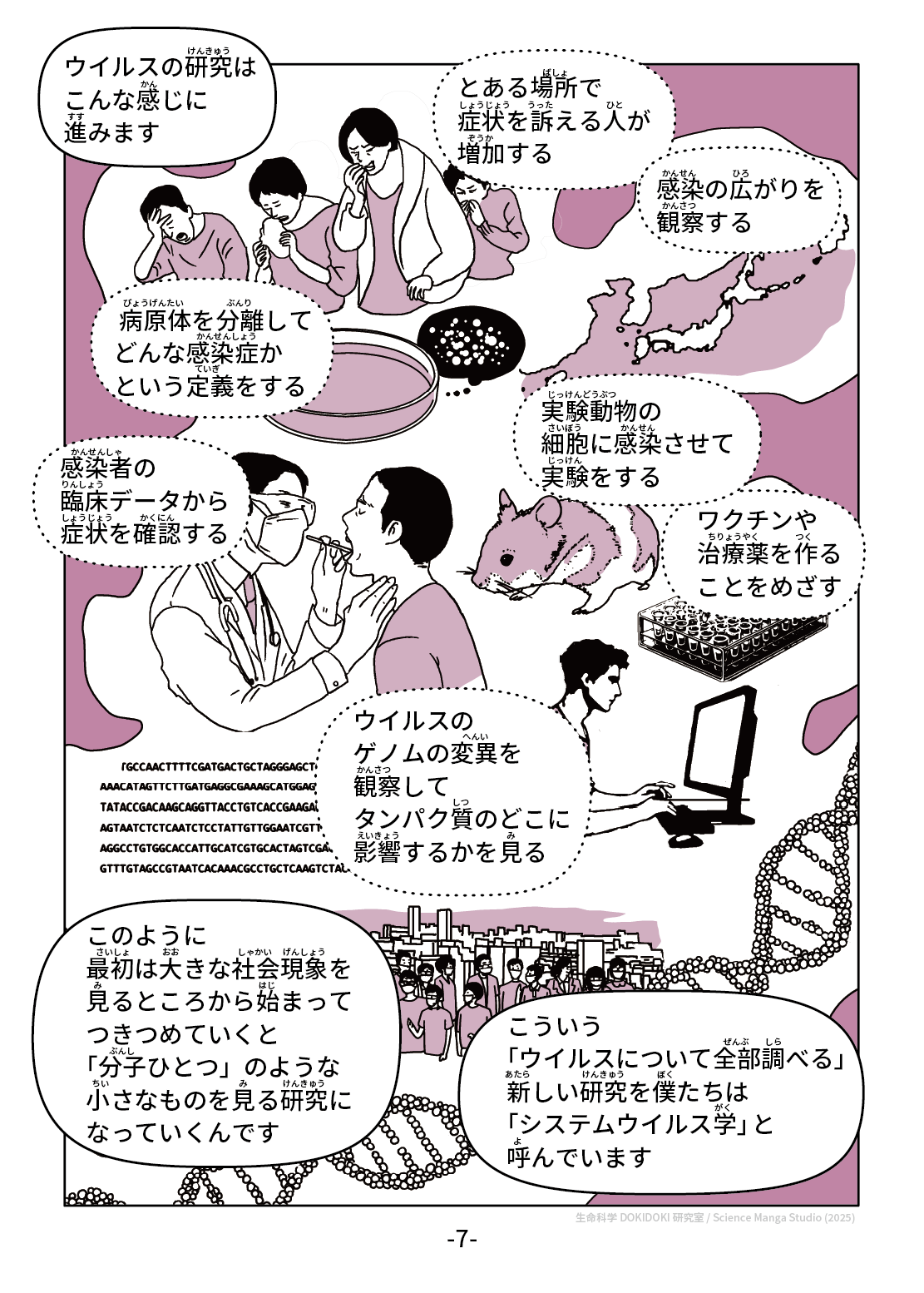

ウイルスの研究は こんな感じに 進みます とある場所で 症状を訴える人が 増加する 感染の広がりを 観察する 病原体を分離して どんな感染症か という定義をする 感染者の 臨床データから 症状を確認する 実験動物の 細胞に感染させて 実験をする ワクチンや 治療薬を作る ことをめざす ウイルスの ゲノムの変異を 観察して タンパク質のどこに 影響するかを見る このように 最初は大きな社会現象を 見るところから始まって つきつめていくと 「分子ひとつ」のような 小さなものを見る研究に なっていくんです こういう 「ウイルスについて全部調べる」 新しい研究を僕たちは 「システムウイルス学」と 呼んでいます

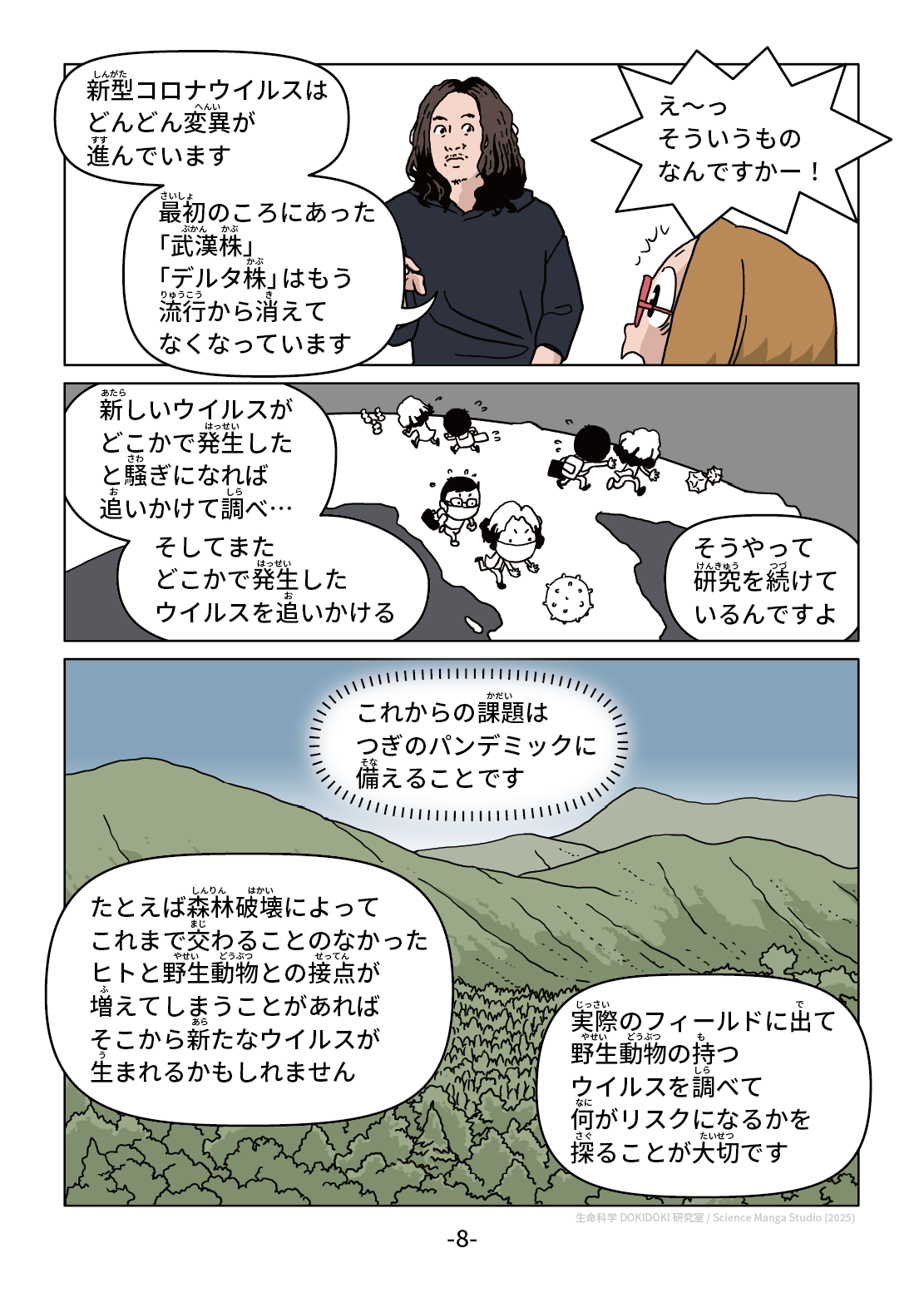

新型コロナウイルスは どんどん変異が 進んでいます 最初のころにあった 「武漢株」 「デルタ株」はもう 流行から消えて なくなっています え〜っ そういうもの なんですかー! 新しいウイルスが どこかで発生した と騒ぎになれば 追いかけて調べ… そしてまた どこかで発生した ウイルスを追いかける そうやって 研究を続けて いるんですよ これからの課題は つぎのパンデミックに 備えることです たとえば森林破壊によって これまで交わることのなかった ヒトと野生動物との接点が 増えてしまうことがあれば そこから新たなウイルスが 生まれるかもしれません 実際のフィールドに出て 野生動物の持つ ウイルスを調べて 何がリスクになるかを 探ることが大切です

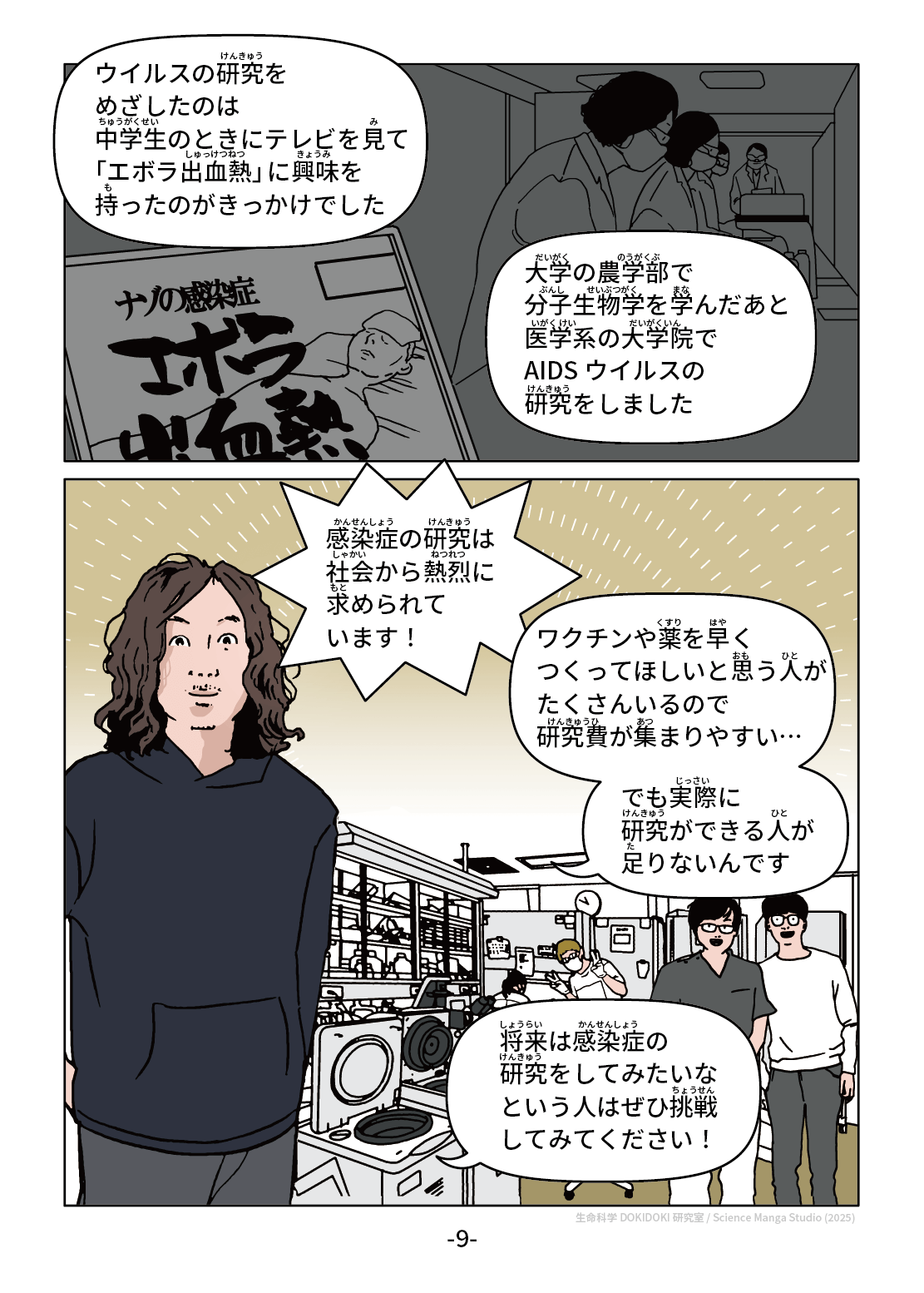

ウイルスの研究をめざしたのは 中学生のときにテレビを見て「エボラ出血熱」に興味を持ったのがきっかけでした 大学の農学部で分子生物学を学んだあと 医学系の大学院でAIDSウイルスの研究をしました 感染症の研究は社会から熱烈に求められています! ワクチンや薬を早くつくってほしいと思う人がたくさんいるので 研究費が集まりやすい… でも実際に研究ができる人が足りないんです 将来は感染症の研究をしてみたいなという人はぜひ挑戦してみてください!

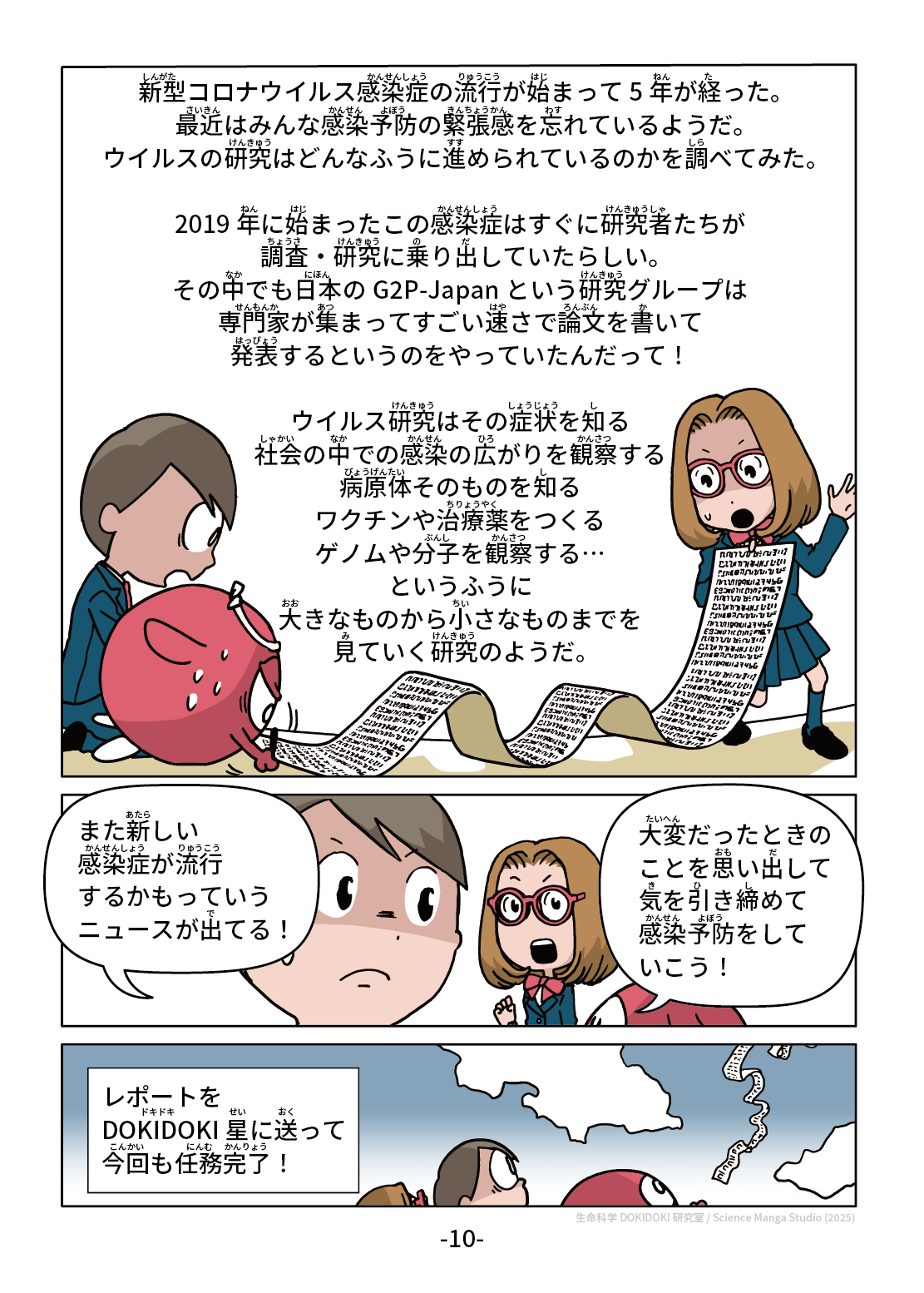

新型コロナウイルス感染症の流行が始まって5年が経った。 最近はみんな感染予防の緊張感を忘れているようだ。 ウイルスの研究はどんなふうに進められているのかを調べてみた。 2019年に始まったこの感染症はすぐに研究者たちが 調査・研究に乗り出していたらしい。 その中でも日本のG2P-Japanという研究グループは 専門家が集まってすごい速さで論文を書いて 発表するというのをやっていたんだって! ウイルス研究はその症状を知る 社会の中での感染の広がりを観察する 病原体そのものを知る ワクチンや治療薬をつくる ゲノムや分子を観察する… というふうに 大きなものから小さなものまでを 見ていく研究のようだ。 また新しい 感染症が流行 するかもっていう ニュースが出てる! 大変だったときの ことを思い出して 気を引き締めて 感染予防をして いこう! レポートを DOKIDOKI星に送って 今回も任務完了!

(全10ページ)

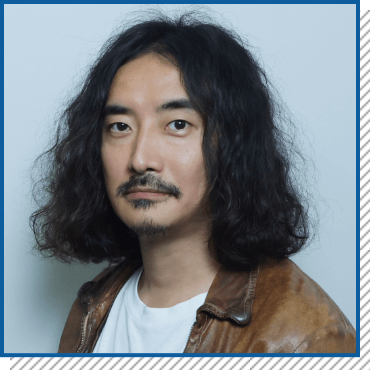

お話をうかがった先生

佐藤 佳

(さとう・けい)

東京大学医科学研究所 システムウイルス学分野 教授

山形県生まれ。2001年山形県立山形東高等学校卒業後、東北大学農学部応用生物化学科入学。05年京都大学大学院生命科学研究科修士課程進学。07年京都大学大学院医学研究科医学専攻博士後期課程進学。10年修了(3年次早期修了)、医学博士。京都大学ウイルス研究所ポスドク、助教、講師等を経て、18年東京大学医科学研究所准教授(研究室主宰)。22年より現職。21年1月より研究コンソーシアム「G2P-Japan」主宰。24年1月、「一般社団法人G2P-Japan」を設立し代表理事就任。20年文部科学大臣表彰若手科学者賞、23年「ウイルスと宿主の攻防と共生の原理を紐解くシステムウイルス学の創成」で日本学術振興会賞。

Webニュースサイト「週プレNEWS」で連載コラム「『新型コロナウイルス学者』の平凡な日常」を配信中。