マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第24話 タコの知性

タコは「海の賢者」と言われるくらい頭がいいらしい。さまざまな図形を学習・記憶できるし、ほかのタコが課題に取り組んでいる様子を観察して学習することや、道具を使うこともできるんだって! イカやタコなど頭足類の社会性について研究している池田譲先生に、タコの知性のあれこれをうかがったよ!

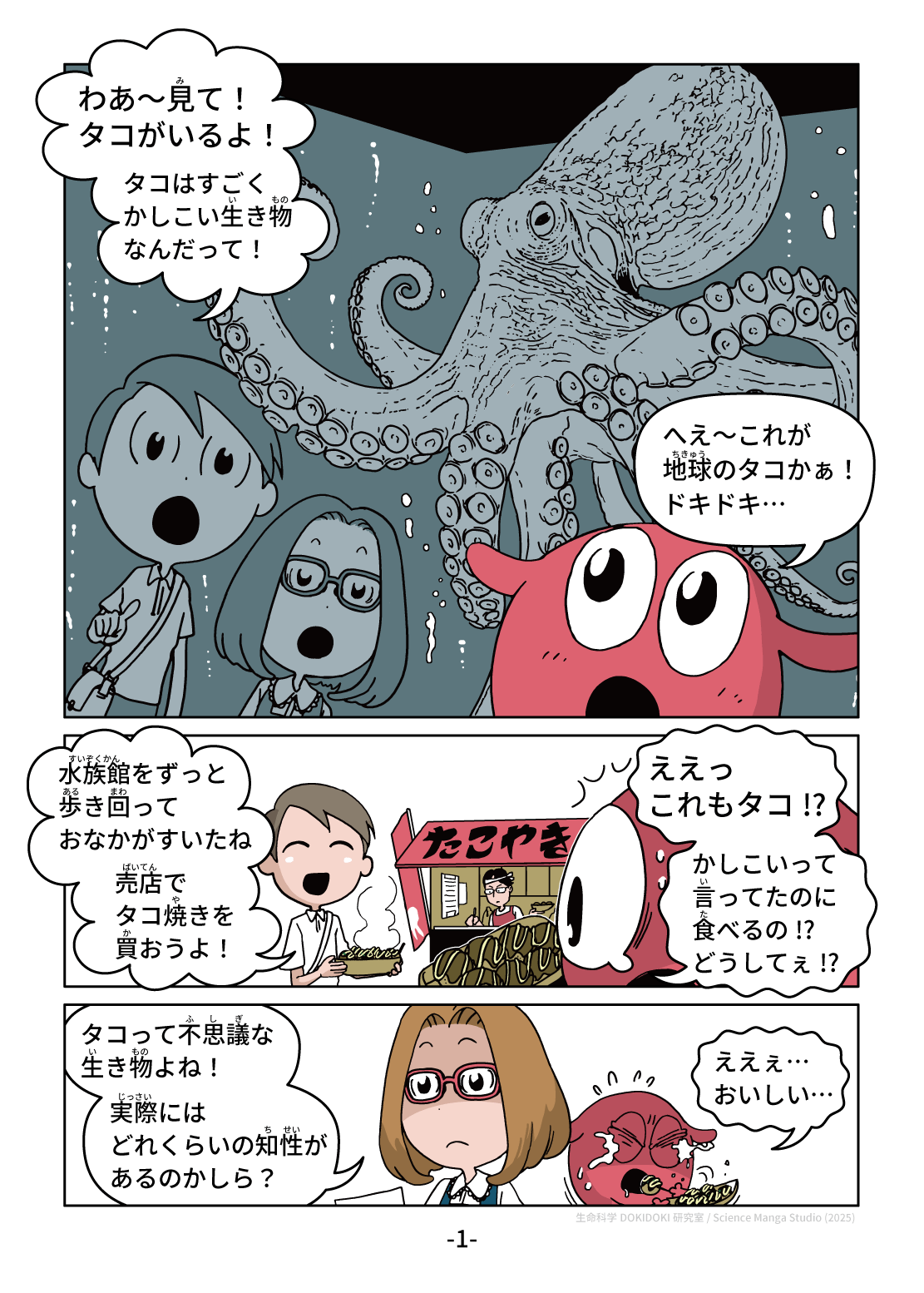

わあ~見て! タコがいるよ! タコはすごく かしこい生き物 なんだって! へえ~これが 地球のタコかぁ! ドキドキ… 水族館をずっと 歩き回って おなかがすいたね 売店で タコ焼きを 買おうよ! ええっ これもタコ!? かしこいって 言ってたのに 食べるの!? どうしてぇ!? タコって不思議な 生き物よね! 実際には どれくらいの知性が あるのかしら? ええぇ… おいしい…

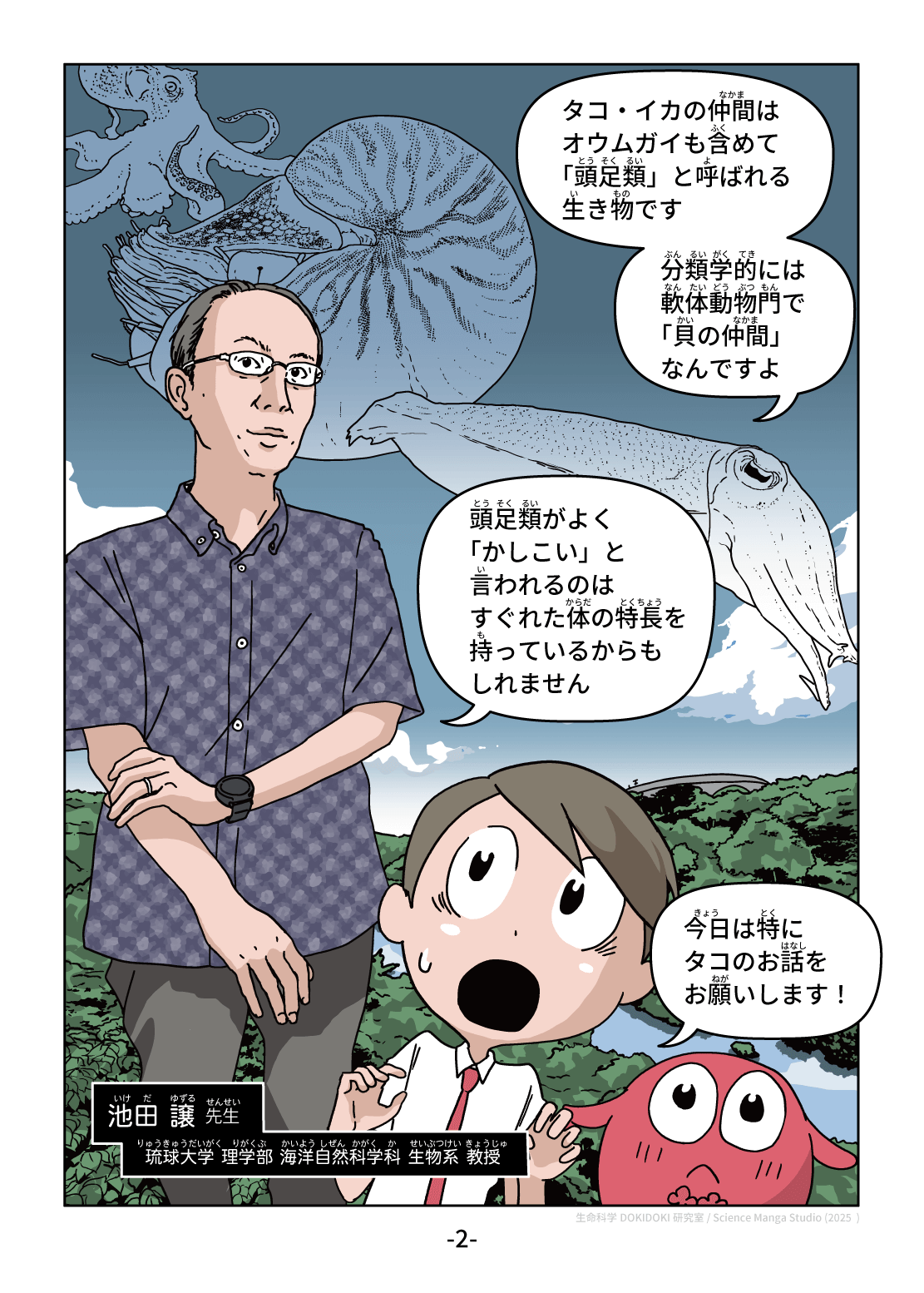

タコ・イカの仲間は オウムガイも含めて 「頭足類」と呼ばれる 生き物です 分類学的には 軟体動物門で 「貝の仲間」 なんですよ 頭足類がよく 「かしこい」と 言われるのは すぐれた体の特長を 持っているからも しれません 今日は特に タコのお話を お願いします! 池田 譲 先生 琉球大学 理学部 海洋自然科学科 生物系 教授

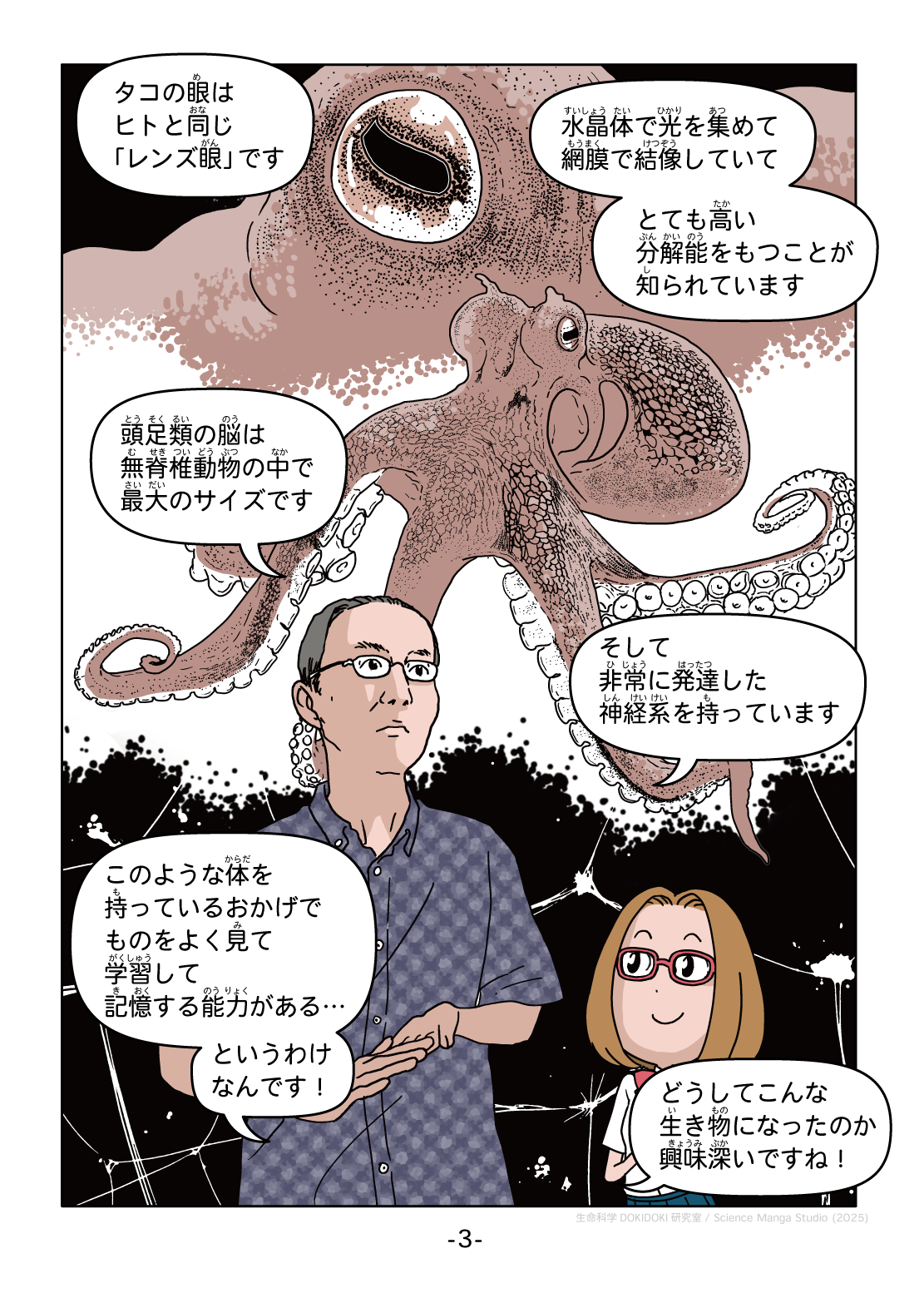

タコの眼は ヒトと同じ 「レンズ眼」です 水晶体で光を集めて 網膜で結像していて とても高い 分解能をもつことが 知られています 頭足類の脳は 無脊椎動物の中で 最大のサイズです そして 非常に発達した 神経系を持っています このような体を 持っているおかげで ものをよく見て 学習して 記憶する能力がある… というわけ なんです! どうしてこんな 生き物になったのか 興味深いですね!

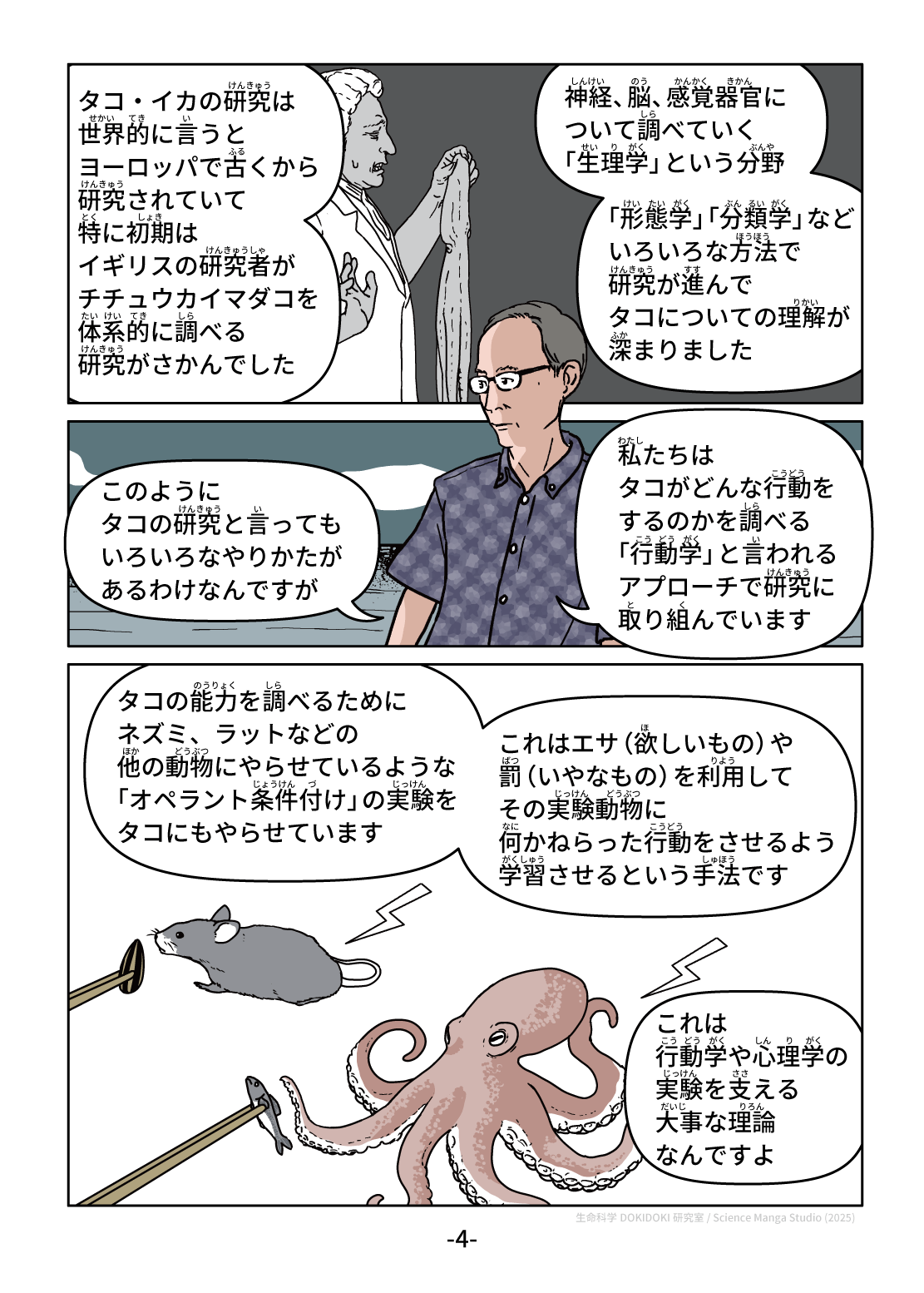

タコ・イカの研究は 世界的に言うと ヨーロッパで古くから 研究されていて 特に初期は イギリスの研究者が チチュウカイマダコを 体系的に調べる 研究がさかんでした 神経、脳、感覚器官に ついて調べていく 「生理学」という分野 「形態学」「分類学」など いろいろな方法で 研究が進んで タコについての理解が 深まりました このように タコの研究と言っても いろいろなやりかたが あるわけなんですが 私たちは タコがどんな行動を するのかを調べる 「行動学」と言われる アプローチで研究に 取り組んでいます タコの能力を調べるために ネズミ、ラットなどの 他の動物にやらせているような 「オペラント条件付け」の実験を をタコにもやらせています これはエサ(欲しいもの)や 罰(いやなもの)を利用して その実験動物に 何かねらった行動をさせるよう 学習させるという手法です これは 行動学や心理学の 実験を支える 大事な理論 なんですよ

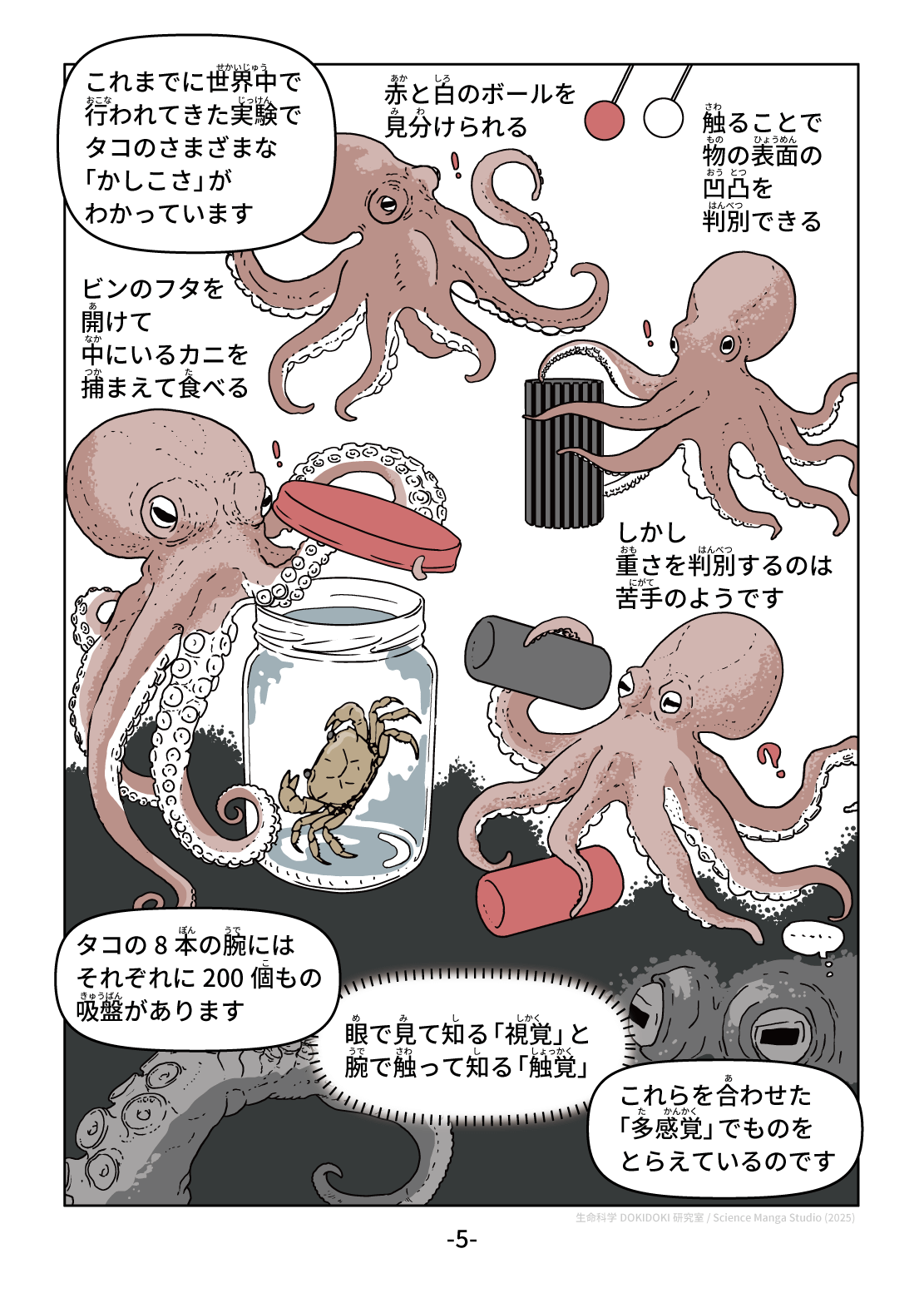

これまでに世界中で 行われてきた実験で タコのさまざまな 「かしこさ」が わかっています 赤と白のボールを 見分けられる 触ることで 物の表面の 凹凸を 判別できる ビンのフタを 開けて 中にいるカニを 捕まえて食べる しかし 重さを判別するのは 苦手のようです タコの8本の腕には それぞれに200個もの 吸盤があります 目で見て知る「視覚」と 腕で触って知る「触覚」 これらを合わせた 「多感覚」でものを とらえているのです

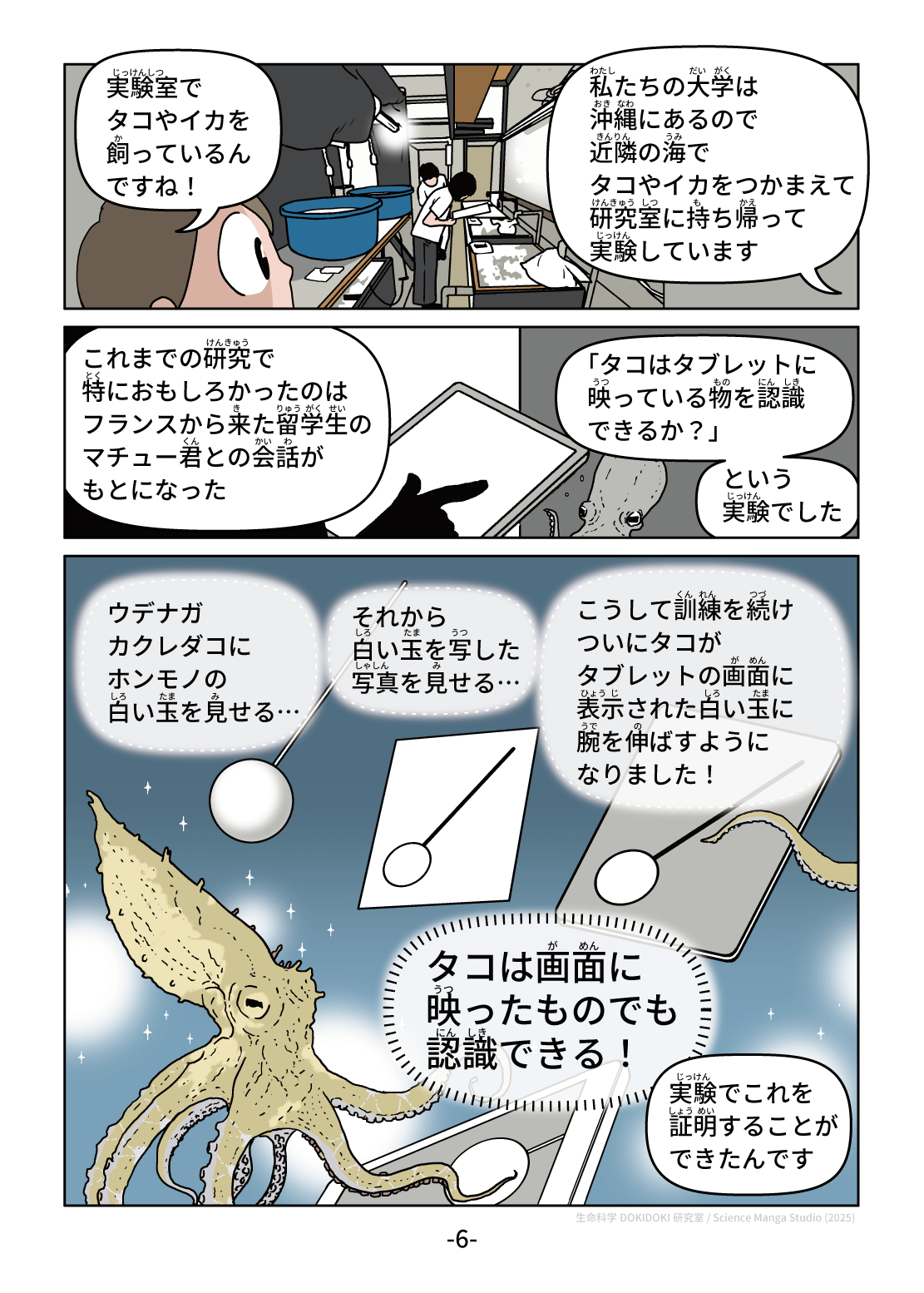

実験室で タコやイカを 飼っているん ですね! 私たちの大学は 沖縄にあるので 近隣の海で タコやイカをつかまえて 研究室に持ち帰って 実験しています これまでの研究で 特におもしろかったのは フランスから来た留学生の マチュー君との会話が もとになった 「タコはタブレットに 映っている物を認識 できるか?」 という 実験でした ウデナガ カクレダコに ホンモノの 白い玉を見せる… 白い玉を写した 写真を見せる… こうして訓練していき ついにタコが iPadに写った白い玉に 腕を伸ばしたんです タコは画面に 映ったものでも 認識できる! これを 証明することが できました

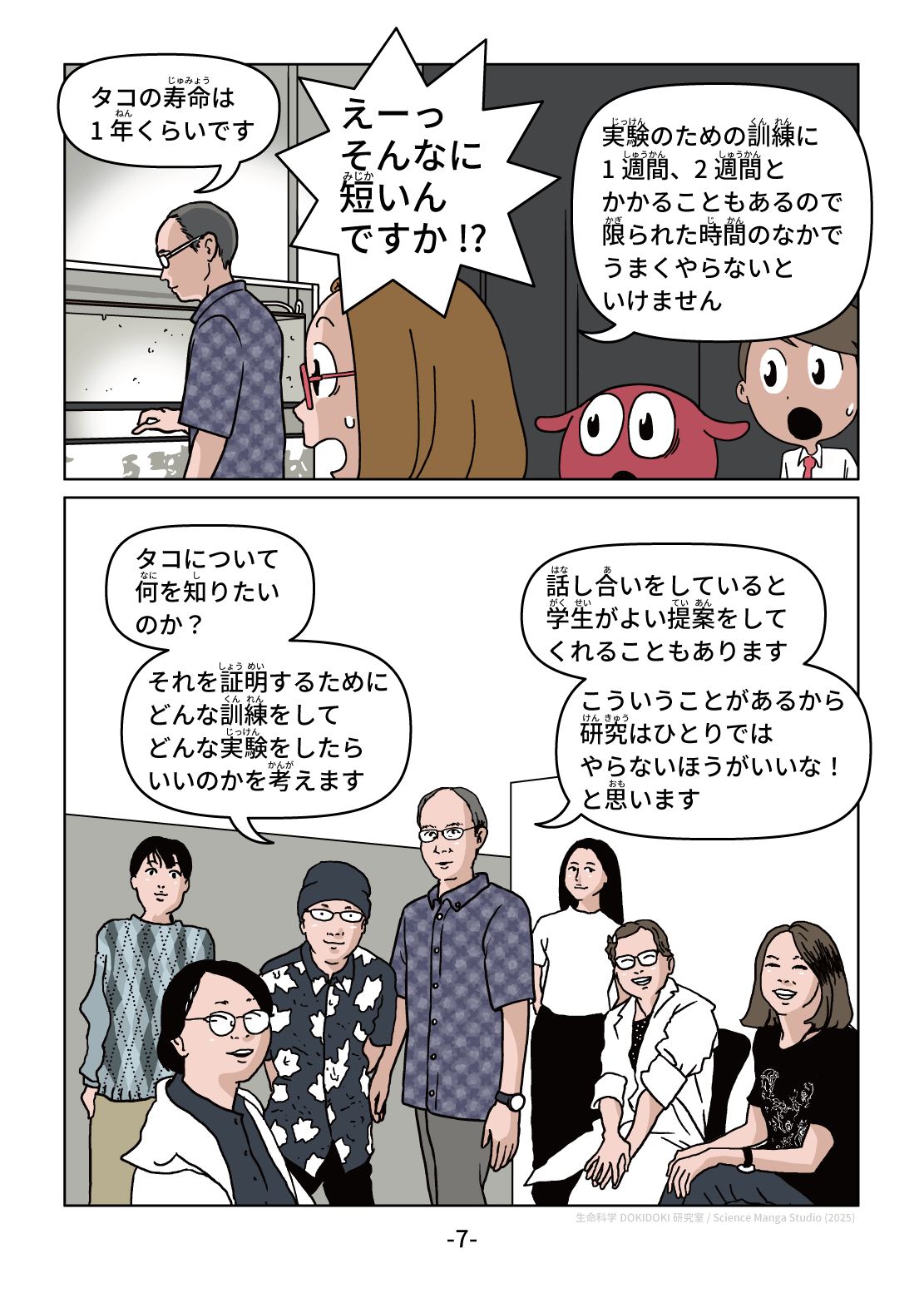

タコの寿命は 1年くらいです えーっ そんなに 短いん ですか!? 実験のための訓練に 1週間、2週間と かかることもあるので 限られた時間のなかで うまくやらないと いけません タコについて 何を知りたい のか? それを証明するために どんな訓練をして どんな実験をしたら いいのかを考えます 話し合いをしていると 学生がよい提案をして くれることもあります こういうことがあるから 研究はひとりでは やらないほうがいいな! と思います

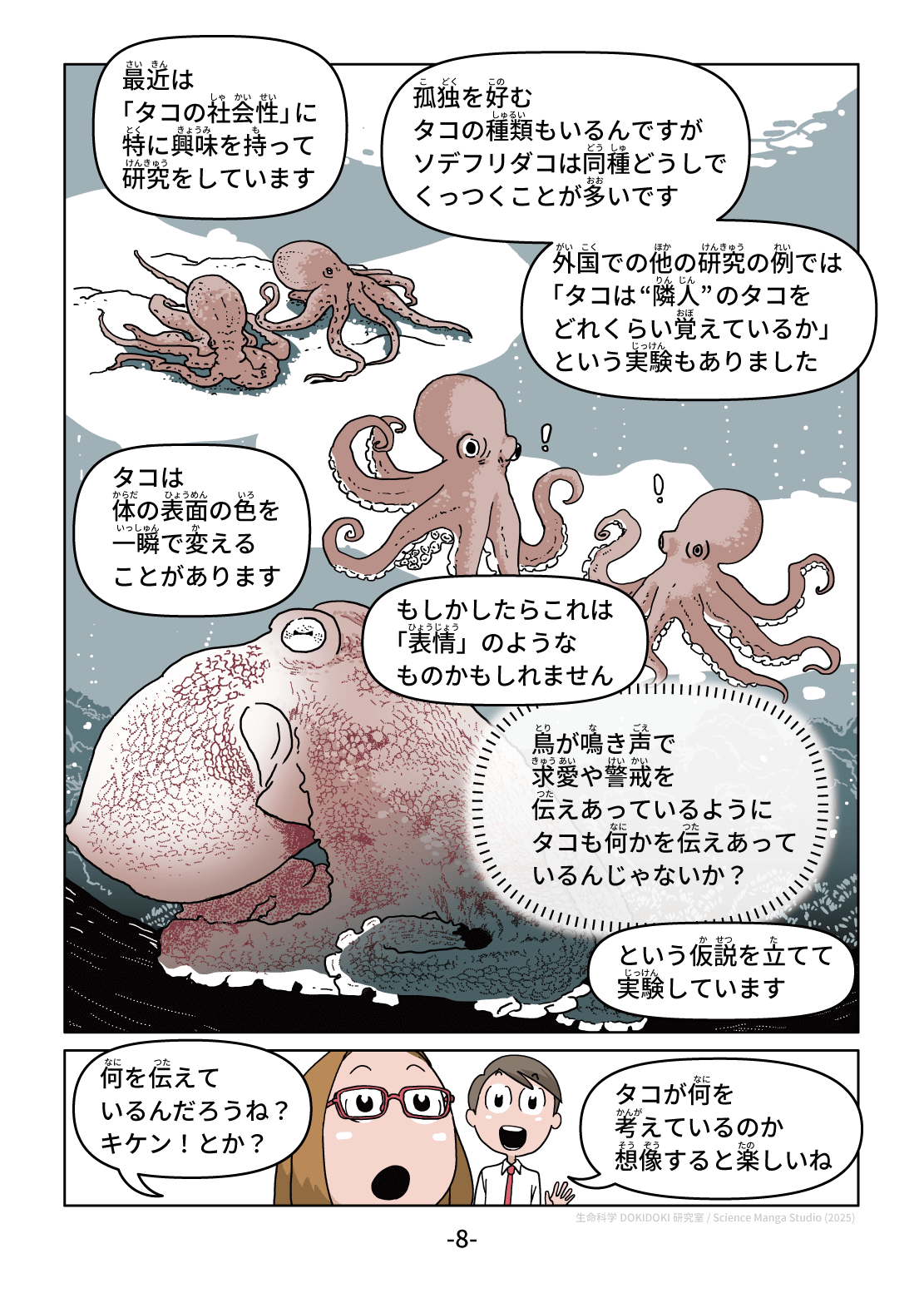

最近は 「タコの社会性」に 特に興味を持って 研究をしています 孤独を好む タコの種類もいるんですが ソデフリダコは同種どうしで くっつくことが多いです 外国での他の研究の例では 「タコは“隣人”のタコを どれくらい覚えているか」 という実験もありました タコは 体の表面の色を 一瞬で変える ことがあります もしかしたらこれは 「表情」のような ものかもしれません 鳥が鳴き声で 求愛や警戒を 伝えっているように タコも何かを 伝えあって いるんじゃないか? という仮説を立てて 実験しています 何を伝えて いるんだろうね? キケン!とか? タコが何を 考えているのか 想像すると楽しいね

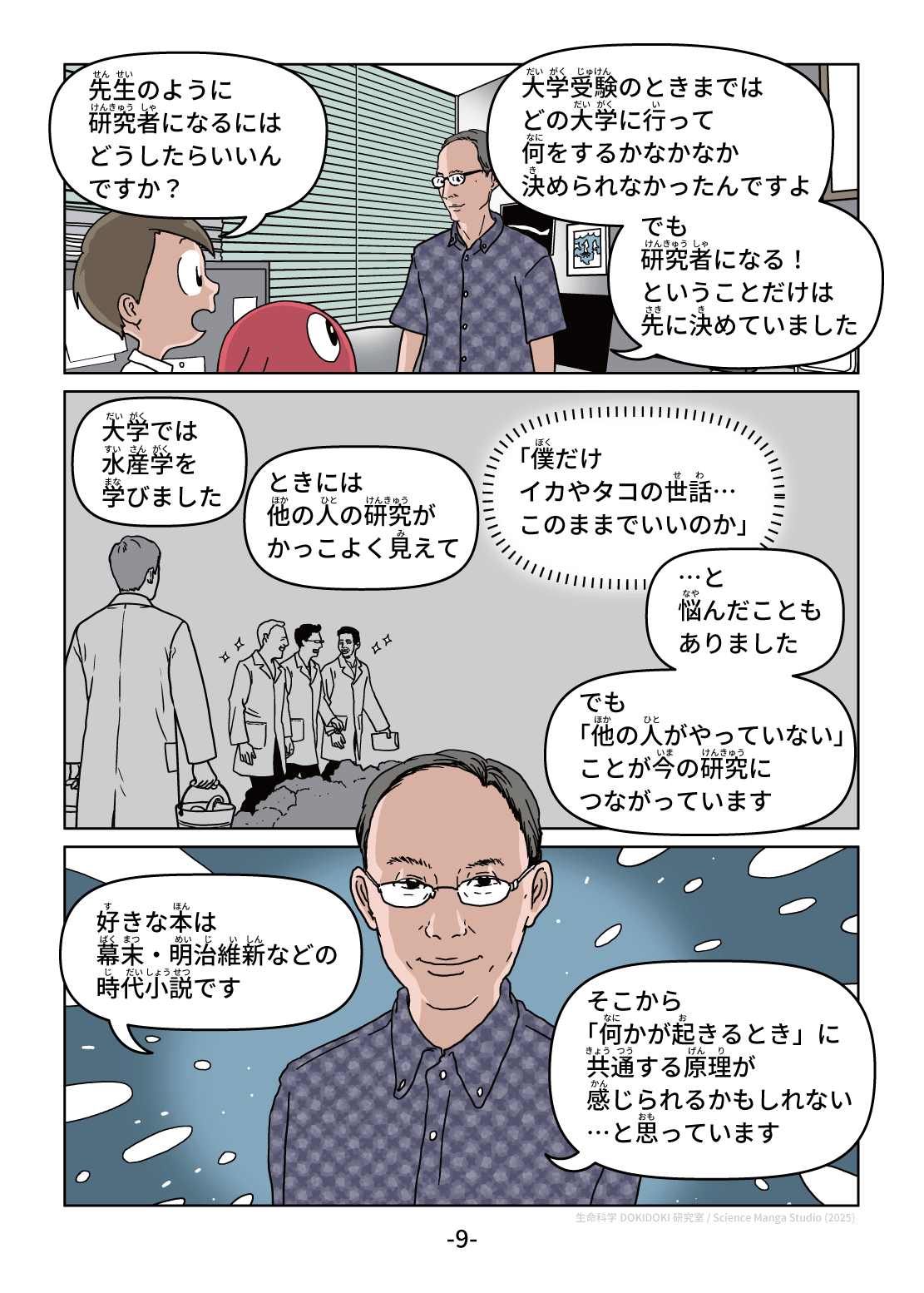

先生みたいに 研究者になるのって どうしたらいいん ですか? 大学受験のときまでは どの大学に行って 何をするかなかなか 決められなかったんですよ でも 研究者になる! ということだけは 先に決めていました その後は 水産学を 選びました 学生時代は 他の人の研究が かっこよく見えて 「僕だけ イカやタコの世話… このままでいいのか」 …と 悩んだことも ありました でも 「他の人がやっていない」 ことが今の研究に つながっています 好きな本は 幕末・明治維新などの 時代小説です そこから 「何かが起きるとき」に 共通する原理が 感じられるかもしれない …と思っています

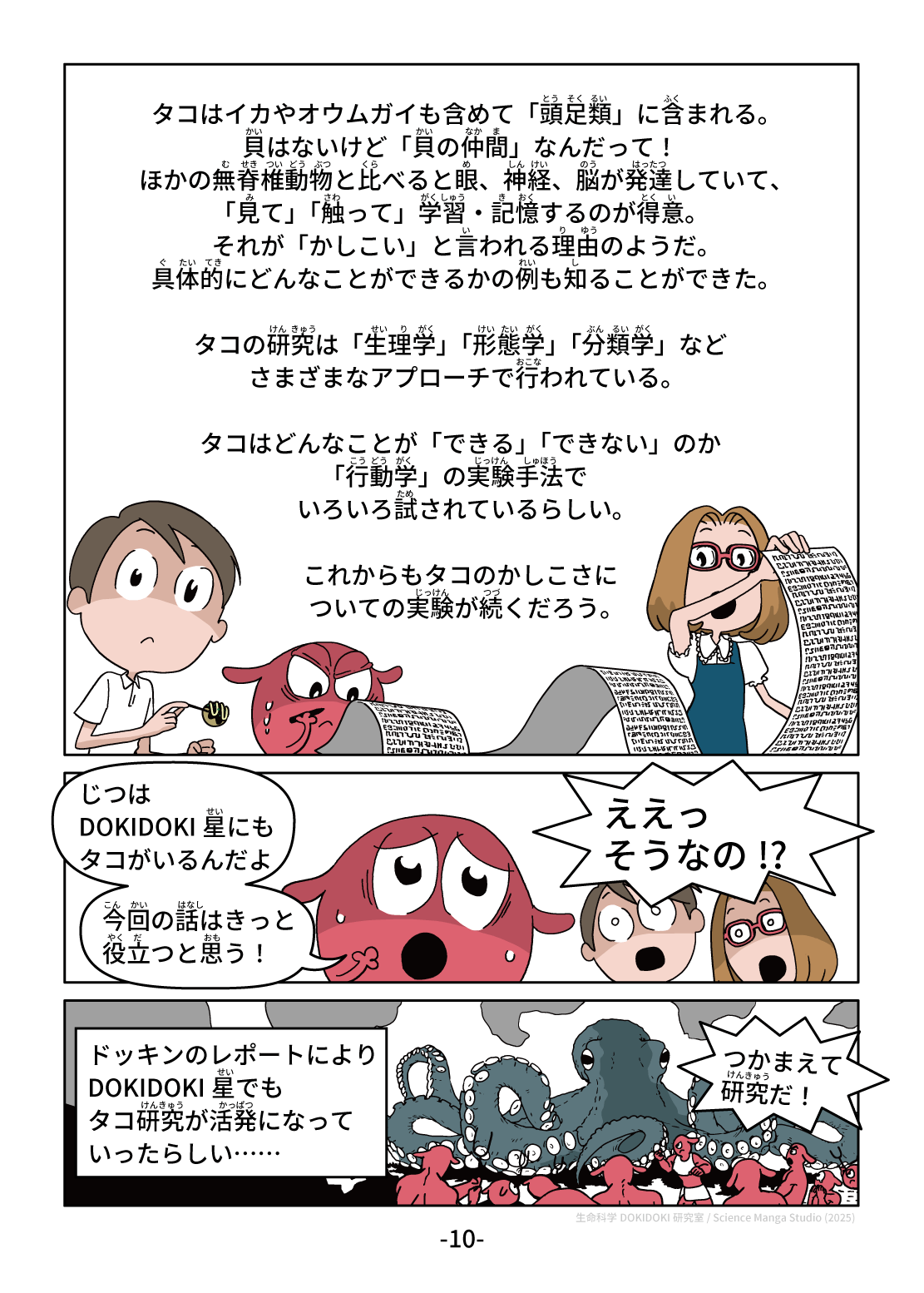

タコはイカやオウムガイも含めて「頭足類」に含まれる。 貝はないけど「貝の仲間」なんだって! ほかの無脊椎動物と比べると眼、神経、脳が発達していて、 「見て」「触って」学習・記憶するのが得意。 それが「かしこい」と言われる理由のようだ。 具体的にどんなことができるかの例も知ることができた。 タコの研究は「生理学」「形態学」「分類学」など さまざまなアプローチで行われている。 タコはどんなことが「できる」「できない」のか 「行動学」の実験手法で いろいろ試されているらしい。 これからもタコのかしこさに ついての実験が続くだろう。 じつは DOKIDOKI星にも タコがいるんだよ 今回の話はきっと 役立つと思う! ええっ そうなの!? ドッキンのレポートにより DOKIDOKI星でも タコ研究が活発になって いったらしい…… つかまえて 研究だ!

(全10ページ)

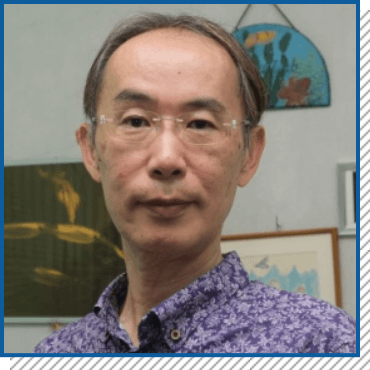

お話をうかがった先生

池田 譲

(いけだ・ゆずる)

琉球大学 理学部海洋自然科学科生物系 教授

大阪府生まれ。1983年都立田園調布高等学校卒業後、北海道大学教養部水産系入学。93年北海道大学大学院水産学研究科水産増殖学専攻博士課程修了。博士(水産学)。スタンフォード大学、京都大学、理化学研究所脳科学総合研究センターなどでの研究員を経て、2003年琉球大学理学部海洋自然科学科助教授。05年より現職。専門は頭足類の社会性を中心とした行動学、頭足類の飼育学動物行動学。『タコの知性』、『イカの心を探る』、『タコは海のスーパーインテリジェンス』、『イカの心を探る』など著書多数。