マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第24話 タコの知性

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

脊椎動物並みに大きいタコの脳

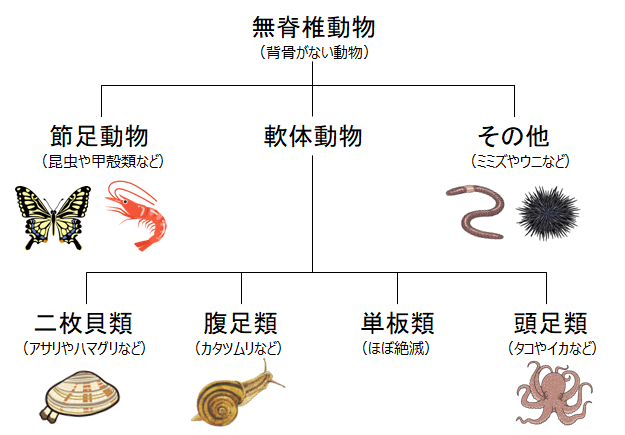

背骨を持たず、ぐにゃぐにゃと柔らかいタコは軟体動物の1グループである頭足類。頭から直接足が出ているとして名づけられた。イカも同じ仲間だよ。

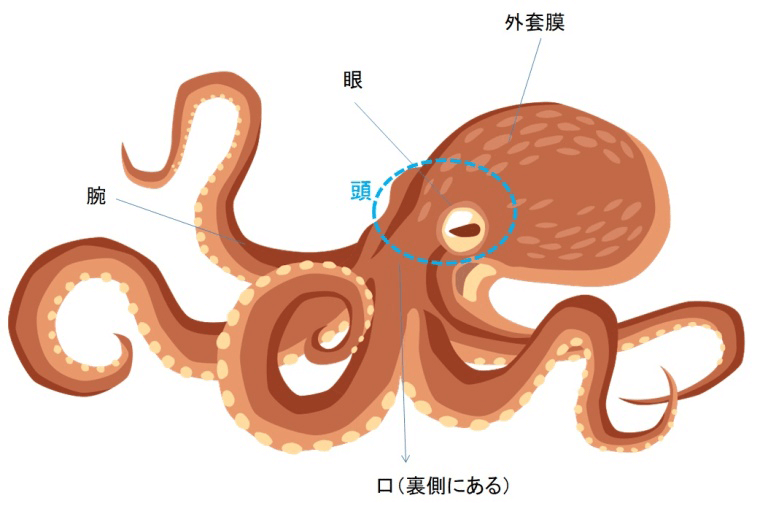

タコの脳は、左右の眼の間にある。タコとイカの特徴の一つが、脳が体積比で大きいこと。無脊椎動物の中では一番大きく、脊椎動物と比べても、哺乳類や鳥類よりは小さいけれど、爬虫類や魚類並み。そして発達した神経系をもっている。

タコの神経細胞の数は約5億個とイヌと同程度で、そのうち約3億個が腕の中心を走る神経節に分布しているという。1本の腕には200個もの吸盤がついている。この吸盤、吸いつくだけでなく高感度のセンサーとしても機能していて、なんと、8本の腕に合計2億4000万個もの受容体細胞があって、においや触り心地などをキャッチしているんだって! このため、タコは中枢の脳のほか、腕にも8つの脳があると考える研究者もいるよ。

高性能カメラみたいな眼

タコはヒトとよく似た精巧なレンズ眼を持っている。ただし、ヒトと違って視細胞が1種類で視物質(光の受容体としてはたらく色素タンパク質)も1種類しかないから、色の違いまでは見分けられないと言われている。とはいえ、明度やコントラストの違いは見分けられて、周囲の環境の変化や獲物の違いをとらえていると考えられてるんだって。

タコの眼とヒトの眼の違い

| 構造 | ピント調整方法 | 視細胞 | 色覚 | 視野の広さ | |

|---|---|---|---|---|---|

| タコ | カメラ型 | レンズを前後に移動 | 1種類(桿体型細胞) | なし(偏光視覚*をもつ) | ほぼ360度 |

| ヒト | カメラ型 | レンズの厚みを変化させる | 3つの波長に対応する錐体細胞と桿体細胞 | RGBの3色でさまざまな色がわかる | 正面を中心に180度 |

*偏光視覚:自然光があらゆる方向に振動する光の集まりであるのに対して、「偏光」とは振動する平面がそろった状態の光のこと。タコの眼は偏光を感知することができ、水中で周囲の環境を識別しているとされるが、実際にタコがその機能を何に使っているかはまだよくわかっていない。

学習・記憶するタコ

タコの学習や記憶については、イギリス人の解剖学者、ジョン・ザッカリー・ヤング(J. Z. Young)博士と彼の弟子が中心になって、1950年代から70年代にかけて地中海産のマダコを使った研究が体系的に進められたという。

ヤング博士らが行ったのが、報酬や罰を与えることによって特定の自発的な行動を強化させる「オペラント条件づけ」という実験だ。例えばマダコに白い玉にさわったら餌を与える訓練をすると、マダコは白い玉をさわれば餌がもらえることを学習して、白い玉と赤い玉が提示されると、白い玉をさわるようになる。色を識別するだけではない。三角形や十字形、大きさの違いなども見分けられる。そして、課題によって違いがあるけれど、学習したことを数週間から2カ月ぐらい覚えているそうだ。マダコの寿命は1年から1年半ぐらいだから、長期間、記憶できると言えるドキ!

観察学習や道具使用の報告も

「観察学習」といって、他の個体が課題に取り組んでいるところを見て真似をする高度な学習もマダコはやってのける。

マダコに赤い玉と白い玉を同時に見せ、赤玉を攻撃すると餌がもらえるよう訓練されたタコの実演の様子を好奇心いっぱいに観察していたタコは、赤玉を攻撃するようになることが1992年に報告された。こうした観察学習は、ヒトに近いチンパンジーにとってもむずかしい課題で、無脊椎動物で観察学習が報告されたことはそれまでなかったのだという。その後、さらに厳密に条件を設定した観察学習の実験に、イイダコを用いて成功したという報告も登場。

一方、道具を使うタコの報告もある。道具を使う動物としては、サルやチンパンジー、カラスが知られていて、これも道具をどう使えば目的が達成できるのかを理解していないとできない高度な学習だ。

2009年の論文によると、メジロダコは、死んだホタテ貝やハマグリといった二枚貝の殻の間に自分の体を入れ、シェルターとして利用しているという。この論文には、自分の胴体より大きなココナッツの殻を重ねて持ち歩いている動画*が載っている。実に興味深いから見てほしいドキ!!

* https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(09)01914-9

瓶のふたを開けたり、遊んだり

また、ガラス瓶の中にマダコの大好物のカニを入れコルク栓でふたをしておくと、試行錯誤はするものの、比較的短時間で腕を使ってコルク栓をひねって開けてカニを食べてしまう。自然界でふたが付いたガラス瓶の中に餌が入っているという状況はありえない。つまり、それまで経験したことのない課題でもタコはクリアーできるというわけだ。これは「新規課題解決」として知られる。

このほか、迷路を解く、レゴブロックで遊ぶなど、タコの賢さを示すさまざまな報告があるよ。興味のある人は調べてみてね!

熱帯性タコの知性を研究しよう

ところで、池田先生がタコを研究対象としたのは、どんなきっかけがあったのだろう?

池田先生は、もともと頭足類のイカの生態や発生、生殖の研究からスタートし、その後、イカの知性や社会性をテーマに、イカの行動研究を進めていたという。さまざまな論文を読むなかで、J. Z.ヤング博士らのタコの学習に関する研究を知って憧れはしたものの、「既に多くのことがわかっているタコの学習を研究するのはおそれ多い」とも感じていたそうだ。

「ところが、あるとき衛星放送のテレビ番組の監修を頼まれたんです。番組では、タコが観察学習をすることを初めてScience誌に発表したグラツィアーノ・フィオリト(Graziano Fiorito)博士とその実験装置が紹介されていました。論文を読んだときは大規模な装置だろうと思っていたんですが、衣装ケースぐらいの小さな水槽で、木琴の棒のようなものをタコに見せているだけ。実にシンプルな実験で、『これならできるな』と感じました。彼らは温帯のチチュウカイマダコを実験に使っていましたが、沖縄には熱帯性のタコが15種類以上います。タコの多様性で勝負できるのでは、と考えたのです」

タブレットに映した図形でも判別できる!

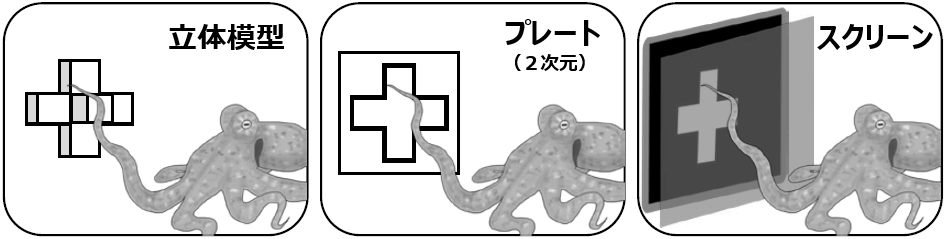

まず、沖縄の海でよくみかけるウデナガカクレダコに「オペラント条件づけ」を試してみることにした。アクリル棒に白玉をつけ、タコが白玉にタッチしたら餌をやるのだ。この課題に最初に取り組んだ学生の竹井さんが成功したあと、後輩の𠮷川さんが挑戦したのは、タブレット画面に映し出された図形を判別するという実験ドキ。

といってもいきなり水槽のガラス越しにタブレットにタッチさせるのは難しい。そこで𠮷川さんが考案したのが、リアルな白玉を見せ、それに成功したら白玉の写真→白玉の写真のまわりに黒いフチがある画像→最後に図形を表示したタブレットというステップを踏んで訓練すること。この実験にも成功し、その後さらに後輩の川島さんが、丸だけでなく十字形など異なる図形や、図形を見せる距離を変えるなど、難易度を上げた実験に成功。こうして、熱帯性ダコもマダコと同じような学習能力をもっていることを2020年に報告できた。

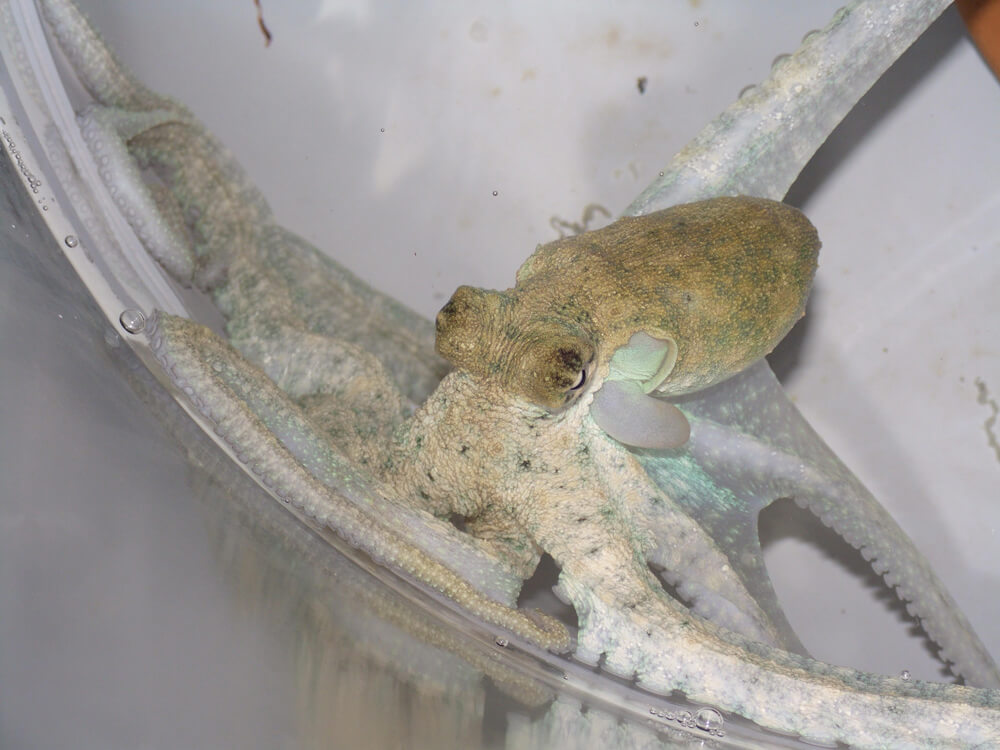

ウデナガカクレダコ

ウデナガカクレダコに認知課題を解かせている実験の様子。

学習するうえでは、触覚が大事

その後、大学院に進んだ川島さんがヒラオリダコを対象に図形認知訓練をしていて、興味深いことに気づいた。立体的な十字図形→紙に描かれた平面的な十字図形→タブレットの十字図形の順で学習すると正解率が高いけれど、逆にタブレットに映し出したものから始めると、正解できなくなるのだ。

その結果を聞いた池田先生はひらめいた。「タコは触らないと覚えないのでは?」

私たちはタワシを見ると、ちくちくした触覚も同時に思い浮かぶ。また、夏ミカンを見たらすっぱい味を思い出すし、リンゴをかじる音を聞いたらリンゴの映像を浮かんでくるだろう。このように視覚だけでなく、触覚や味覚、聴覚など、異なる感覚が組み合わさって知覚される感覚を「クロスモーダル」という。

タコも、触ることで得る「触覚情報」と、見ることで得る「視覚情報」を統合して物体を認識しているのではないかと池田先生は考えたのだ。

これを実証するために、池田研究室の川島さんはボール模型と十字模型を用意。①さわると変形するスポンジのような柔らかい模型を見るだけ、②視覚がさえぎられているときに硬い模型を触るだけ、③硬い模型を見ることも実際に触ることもできる、という3パターンの条件で弁別テストを実施した。すると、すべてのタコが②と③では正しい形を正解できた。①は正解できなかったが、触覚によって最初にどんな形かを学習した場合は、見るだけでも正解できた。つまりタコは、クロスモーダルに世界を認識していると考えられるってことドキ!

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2015323/

タコの都市、オクトポリス

「社会脳仮説」という考え方がある。霊長類の脳が発達したのは、社会をつくり、群れとの関係性の中で協力したり、駆け引きを行ったりすることで知性を獲得できたというもの。でもタコは、孤独を愛するイメージが強い。では社会をつくらずとも、単独でいろいろな環境に対処するために知性が発達したのだろうか?

ところが、タコは群れをつくらない単独性といわれてきたけれど、それはマダコなど特定のタコの話。タコは世界で約250種もいる。2016年に、オーストラリアにはタコの都市という意味で「オクトポリス」と名づけられた、タコが密集している場所があるという論文が発表された。とすれば、ほかにも社会性のあるタコがいるのではないか? 沖縄にも密着するのが好きなソデフリダコがいるし、同種個体に強い関心をもつ熱帯性のタコが見つかっている。池田研究室では沖縄のオクトポリスについて、研究をしているそうだ。

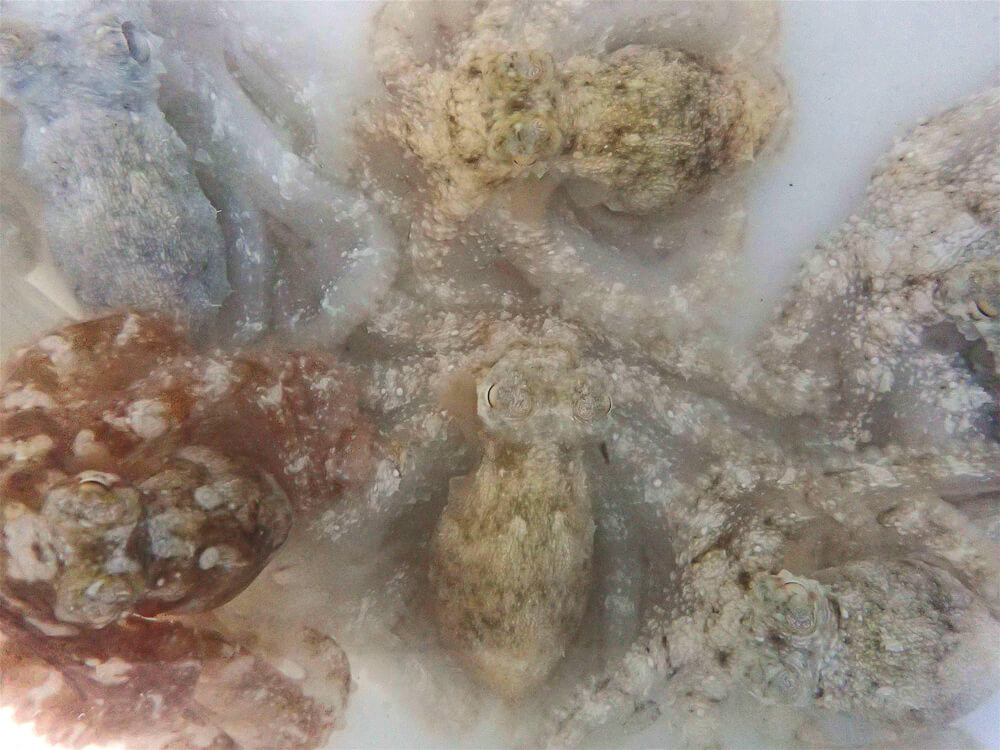

6個体が密着しているソデフリダコ。

タコは色でコミュニケーションしてる?

もう一つ、池田先生が注目しているのが、タコの体色パターンの変化ドキ。タコというと赤いイメージがあるかもしれないけれど、一つの個体でも、多彩な体色パターンをつくりだしている。タコの表皮には「色素胞(しきそほう)」といって、色の粒が詰まっていて伸び縮みすることで体色を変化させることができる細胞が無数に分布している。また、反射によって光を調節する反射性細胞があり、色素胞と反射性細胞とで体色をさまざまにコントロールできるらしい。

「このためタコは忍者のようにカモフラージュできます。さらに柔らかな体でいろいろな姿勢を取れるし、さまざまな動きができる。タコはこうしたボディパターンを使って、他の個体とコミュニケーションしているのではないでしょうか。イカもタコと同じように瞬時に体色を変化させます。ボディパターンをイカやタコの『表情』と捉えることで、彼らの社会性をさらに解明していけるのではと、もっか研究を工夫しているところです」

だれよりも生きているイカやタコを知っていることがオリジナリティ

イカとタコを中心に研究してきた池田先生。さぞかし、昔から頭足類に興味があったのだろうと思っていたら、中高校時代は美術が一番好きで、ボーイスカウト活動に熱中し、スカウト組織のトップレベルである「富士スカウト章」を受章したほどだったんだって。何が向いているかわからなくて、勉強にもそれほど熱が入らず、浪人していたときに、生物のおもしろさに目覚めた。

そこで「北海道大学に行きたい」と考えて猛勉強したけれど、共通一次試験(1979~1989年度まで実施されていた全国統一の学力試験)で失敗。でも理学部は無理だけれど、水産学部でも生物が学べると志望を水産系に変更。北海道大学に入学できた。

「ところが、海が好きでも、魚が好きなわけでもなかった。最初は『えらいところに入っちゃったな』と人生を間違えたかと思ったのですが、くさらずに学生生活を送るなかで、魚を相手にする生活が少しずつ面白くなってきました」

「スルメイカの産卵行動を一緒に研究しよう」と恩師に誘われて、大学院では、それまで困難とされていたスルメイカの飼育に挑戦。その後、アメリカや京都大学での研究員生活を経て、理化学研究所脳科学研究センターで松本元(まつもと・げん)博士のもとでイカやタコの飼育に明け暮れることになった。

「海から水を出し入れすることのない閉鎖系水槽で、孵化(ふか)させたヤリイカの2カ月間飼育に成功という、世界初となる記録をチームで打ち立てたこともありました。でも、『最先端の脳科学の研究所で、イカの世話をしているだけでいいのか?』という悩みもあって、あるとき松本先生に相談したことがあるんです。すると先生は『分子生物学なんて皆同じことをやっていて、オリジナリティを出すことに苦労している。イカを飼育できるほうがずっとすごい』と言ってくれました。ノーベル賞の候補者になるほどすごい先生の言葉に、だれよりも生きているイカやタコを知っていることが強みだと、イカ・タコを専門にしていく決意が固まったのです」

理化学研究所時代の池田先生

学生から「イカに自意識はあるのか」と質問されたことをきっかけに、頭足類の知能や社会性をテーマにすることを決め、研究を発展させてきたそうだ。

違う発想が大切

そんな先生に、イカやタコについておすすめの本を紹介してもらった。

「オーストラリアのオクトポリスを報告した、ダイバーであり哲学者でもあるピーター・ゴドフリー=スミスの『タコの心身問題』とか、私の著書の『タコの知性』とか、タコについての本はいろいろあります。でも、これらはいまわかっていることを紹介したもので、タコの特異性がいったいどこから生まれてきたかを解き明かすヒントにはなりません。

むしろ、300年続いた安定の江戸時代をひっくり返した、幕末から明治時代に起きたドラスチックな変化の原動力は何かを考えることが、無脊椎動物でありながらイカやタコのようなユニークでアウトサイダーの存在が登場したヒントになるかもしれません。そういう意味では司馬遼太郎などの歴史小説を読んでみるのもいいですね」

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)