マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第25話 電子皮膚

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

手の甲に電極が転写!

染谷先生の電子皮膚ラボにうかがうと、研究室入口のポスターが目に飛び込んできた。IEEE(米国電気電子学会)が発行する電気電子分野の月刊誌「IEEE Spectrum(アイ・トリプル・イー・スペクトラム)」2013年9月号の表紙が大きく印刷されたものだ。手や腕に電子回路をまとった女性がこちらを見つめている。伸縮性のあるセンサーが人間やロボットの表面を覆う時代がやってきたことが、ビジュアルに伝わってくる。

研究室入口に飾られていたポスター。

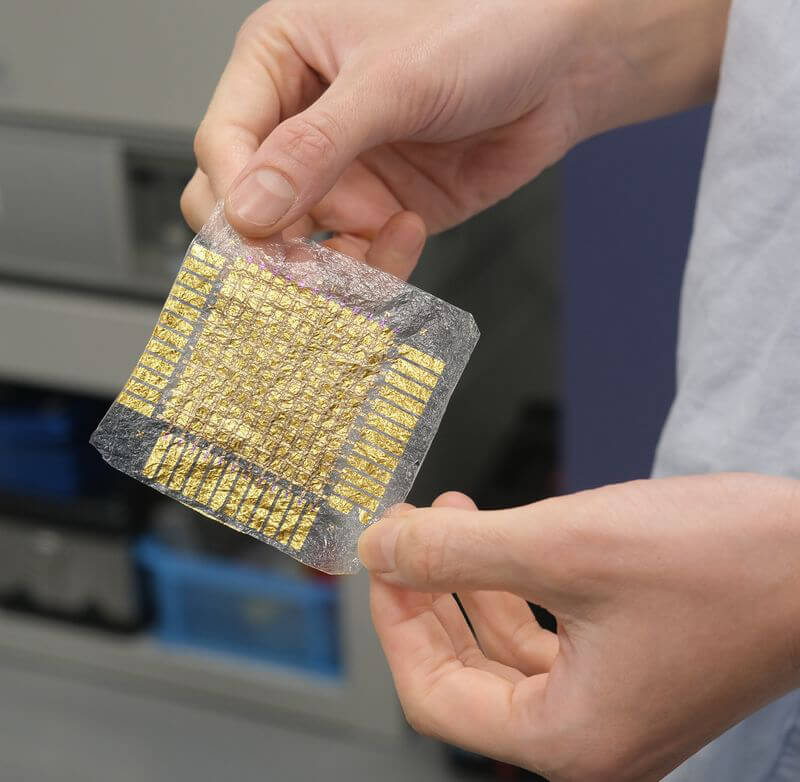

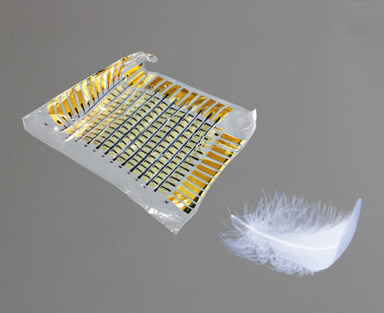

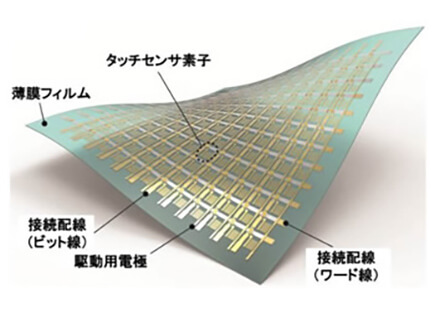

さっそく先生たちが研究している電子皮膚を見せてもらった。キッチンラップよりも薄いプラスチックフィルム上に、厚さ2マイクロメートルの有機トランジスタ(電子スイッチ)の集積回路を載せたもの。タッチセンサーが搭載されているので、これを皮膚に貼り付ければ体温や血圧などの生体信号を測定することができるんだって!

2013年に発表された、世界最軽量、世界最薄の柔らかい電子回路。

柔らかくて薄いだけじゃない。こうした電子回路を伸縮性のある布地に導電性インクを使ってプリントすることだってできる。なんと元の長さの3倍以上に伸ばしても導電性が保たれるそうだ。スポーツウエアを作れば、着るだけで運動中の筋肉の活動状態や脈拍などが計測できるってわけ。すごいドキ!

伸縮する布地に印刷された電子回路。SomeyaLabの文字部分が回路となっており、伸び縮みする(動画)

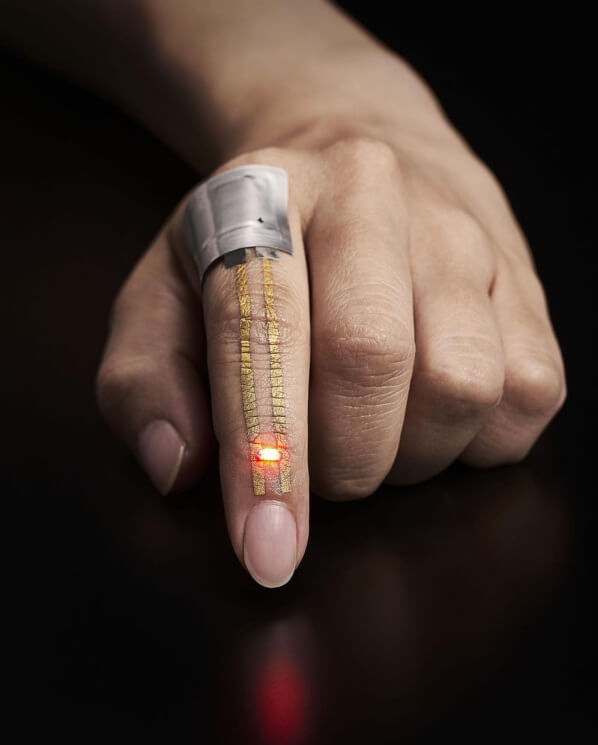

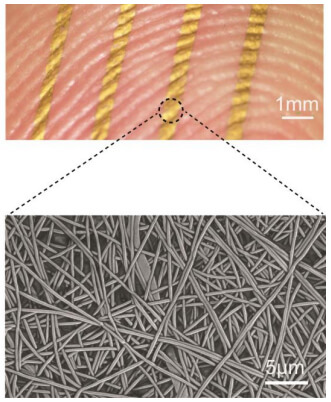

必要な回路だけを私たちの皮膚に転写することもできるよ。金と生体適合性の高い高分子でできたメッシュ型電極のサンプルを、手の甲につけてもらった。シールのようなものをのせて少量の水をスプレーするだけで転写完了! 手の甲ではなく人差し指の第2関節に貼り付けて1万回指を曲げる実験をしても、電極の性能は落ちなかったそうだ。つけているときに不快感はなく、1週間つけても炎症反応は見られず、安全性も高いとのこと。

金とPVA(ポリビニルアルコール)でできたナノサイズのメッシュ型電極を手の甲に転写してもらった。電球形のマークの輪郭部分が電極となっていて筋電位などを計測することができる。皮膚呼吸ができるので、1週間貼り付けていてもかぶれたりかゆくなったりすることはない。手を握ったり開いたりしても導電性は保たれるんだって!

ベル研究所への留学がきっかけ

染谷先生がこの研究を始めたきっかけは、2001年の初めから翌年末までアメリカのベル研究所に客員研究員として留学していたときのこと。そこで先生は、プラスチックフィルムの上に有機トランジスタの電子回路をスタンプ方式で印刷する研究に取り組んでいた。

ちょうどそのころ、ベル研究所の研究チームが曲がるディスプレイ(電子ペーパー)のプロトタイプを世界で初めて発表し、大きな話題を呼んだ。その熱気を肌で感じて日本に戻った先生は、研究室を立ち上げるにあたって「世界の99%が曲がるディスプレイの研究をしているなら、違うことをやろう」と考えたのだという。

大面積で柔らかいセンサーを作ろう

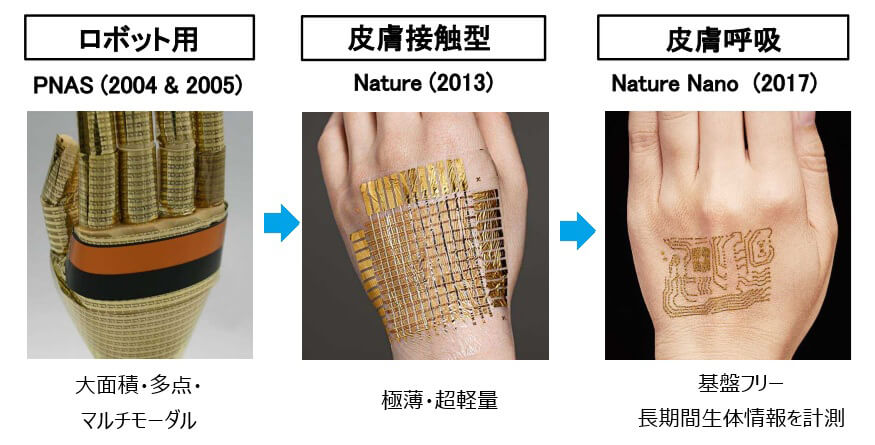

先生の専門は、「印刷によってプラスチックフィルムの上に電子回路を作る」こと。ではこの優位性はどこにあるのだろう? 半導体の代表的材料であるシリコンが専門の東京大学生産技術研究所の桜井貴康(さくらい・たかやす)教授(当時)と議論を重ね、微細化が進むシリコンに対して、「大きなシート」に回路が作れて「曲がる」ことがシリコンにはマネできないポイントだと結論づけた。ディスプレイ以外の用途で開発すべきものは・・・と検討を進め、たどりついたのが電子皮膚だった。ロボットの手に、熱いとか硬いといったヒトに近い感覚を与えられる電子皮膚を貼り付ければ、ぬくもりや柔らかさを感じて握り返すような優しい握手がロボットにもできるはず。こうして染谷先生の電子皮膚開発への挑戦が始まったドキ!

伸び縮みする電子回路を実現

最初に作ったのは、しなる下敷きのようなものだった。でもこれでは、腕と腕の接合部分や動く領域、複雑な形をした曲面には貼れない。伸び縮みするゴムのような電子回路を作る必要がある。

めざす方向はハッキリしていたけれど、実現は容易ではなかった。そもそも、絶縁物であるゴムに導電性の粉体をたくさん混ぜて電気を流そうとしても、まず混ざらない。無理やり混ぜても素材がポロポロにくずれるだけ。また、導電性の高いカーボンナノチューブや銀のナノ粒子は互いにくっつきやすく、すぐにかたまりになってしまう。ゴムに混ぜるとナノ粒子同士が固まってしまい、その間を占めるのが絶縁物という具合で電気が通らない。材料系や化学系の研究者と共同研究を進めたけれど、期待したほどの進展はなかった。

そんな中、東京大学大学院工学系研究科の相田卓三(あいだ・たくぞう)教授(当時)が、イオンの入った液体を混ぜるとカーボンナノチューブがときほぐされてゼリー状のかたまりになる(ゲル化する)という大発見をした。そこで、ゲル化したカーボンナノチューブをゴムに混ぜたところ、スパゲティのようにからみ合って均一に分散し、導電率を保ったまま2倍に伸ばせる素材になることがわかったんだって!

この電気を通す伸縮性のあるゴム素材を開発したのが2008年。その後2017年には、ゴムにマイクロメートル(マイクロは100万分の1)オーダーの銀フレーク(粉状のもの)を混ぜることによって、銀ナノ粒子がゴムの中で自然に均一に形成される現象を発見。元の5倍の長さに伸ばしても、高い導電率を実現する素材の開発に成功した。

世界最軽量・最薄の電子回路

ロボット用皮膚の開発を進める一方、ヒトの皮膚に貼り付けて生体情報を得る方向での研究も進めた。

2013年には、キッチンラップのような極薄の基材の上に電子回路を作る手法を確立。半導体の製造にあたっては、「レジストレーション」といって回路を精密に重ね合わせて多層の膜を作る技術が重要だけど、柔らかいゴムシートの上では精密な重ね合わせが難しい。そこで、1ミクロンの薄いフィルムをガラスの上に仮固定し、回路を重ね合わせたのちに、伸ばしておいたゴムシートに貼ると、ゴムシートが縮んでアコーディオン構造(じゃばら状に折りたたまれた構造)になり、伸縮性のある集積回路となる。薄いフィルムは壊れやすいけれど、この方式によって耐久性がぐんと向上するんだって。

最初に見せてもらった世界最軽量・最薄の電子回路は、キッチンラップ10分の1相当の薄さでありながら、紙のようにくしゃくしゃにしても、1メートル以上の高さから落としても、機能が壊れないそうだ。

最軽量(3g/m2)かつ最薄(2マイクロメートル)の柔らかいタッチセンサーシステムの試作品とその構造。4.8cm四方の面積に縦横12個ずつ、計144個のセンサーが4mm間隔で配列されている。

センサーシートはしなやかで、手のしわのような複雑な表面にもぴったりと密着させることができる。

この手法を確立したことによって、1マイクロメートルのフィルムの上に、電子回路だけでなく、センサーや発光・受光素子などさまざまな半導体デバイスを作ることができるようになった。こうして、生体適合性が高い、次世代型のウェアラブルデバイスの研究が活発化していくことになる。

医療・ヘルスケア分野への応用に向けて

ウェアラブルデバイスと聞いてみんなが思い浮かべるのはスマートウォッチだよね。でも腕に巻いているだけでは、医療で役に立つレベルの正確な生体情報を全身で取るのは難しい。ほかにも生体情報を計測できる機器はあるけれど、どれも大きかったり硬かったりするものばかり。わざわざ病院の検査室に行かなくても、身体にジャストフィットして、日常生活を送りながら長期間の生体情報が取れる次世代のウェアラブルデバイスを作りたい。

ところが、2013年に開発した薄いフィルムやゴムシート型のデバイスは通気性がなく、汗を分泌することができないため、長期間の使用には問題があった。

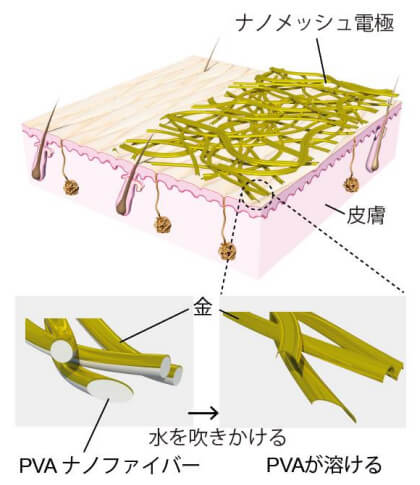

そこで染谷先生たちが開発し2017年に発表したのが、生体適合性に優れた金とポリビニルアルコール(PVA)でできたナノサイズのメッシュ型電極だ(最初に手の甲に転写してもらったものがこの電極ドキ!)軽くて伸びるだけでなく通気性が高いことから、20名の被験者に1週間皮膚に貼り続けてもらっても炎症反応は見られなかったという。

このナノメッシュ電極は、慶應義塾大学医学部の天谷雅行(あまがい・まさゆき)教授らとの共同研究で、現在、アトピー性疾患の患者さんの皮膚の状態の評価に使うなど、臨床応用が進みつつあるんだって!

皮膚貼り付け型ナノメッシュ電極を人差し指に装着し、フレキシブルバッテリーから電力を供給して発光ダイオードを点灯させた。

左:シート状に作製されたナノメッシュ構造体を皮膚の上にのせ、霧吹きなどを用いて水を吹きかけることで装着できる。

右:指の指紋側に貼り付けられたナノメッシュ電極(上)と皮膚レプリカ上に形成された 電極の電子顕微鏡像(下)。300~500nm(0.3~0.5μm)のメッシュ導体がからみあっている。

薄型のデバイス開発と並行して、伸び縮みする電子回路を熱圧着することで、衣服を電子化する技術の開発にも成功した。普通のTシャツと同様の着心地で、洗濯しても電気的な性能は低下しない。衣服そのものが電子皮膚になったと言えるドキ!

この研究成果をもとに設立されたベンチャーがXenoma(ゼノマ)社だ。同社と慶應義塾大学病院は2019年に、着るだけで3誘導(3つの心電図波形)を計測できるTシャツタイプのホルター心電計(e-skin ECG 計測用シャツ)の共同開発をスタート。ホルター心電計とは、長時間心電図を記録することで、短時間では見つけにくい不整脈や心臓の異常な動きを検出できるもの。心拍を記録する装置は小型になっていたけれど、病院で専門家に電極をつけてもらう必要があった。ところが、開発した計測用シャツはあらかじめ患者の体型にあわせて電極位置が設定されているので、届いたら着るだけで正確な心電図が測定できる。測定が終わったら、病院に返送すればOK というスグレモノ。2022年3月からは保険適用され、現在200もの病院で採用されているそうだ。

通常のホルター心電計を装着した写真(左)と開発した計測用シャツ

こんなふうに電子皮膚は、医療や健康、介護などさまざまな分野で実用化のフェーズに入っているんだね!

低コスト化と耐久性・信頼性の向上

電子皮膚の実用化に向けたこれからの課題をうかがうと、①低コスト化と②耐久性、信頼性の向上だという。

最も電子皮膚への期待が高まっているのは「未病」、つまり病気にかかる前から日常的にデータを取って、病気の兆候を早い段階でキャッチすること。でも、すでに病気になっていて、重篤な発作が起こる前に兆候が読み取れるといった場合なら高くても買ってもらえるだろうけど、健康な人にとっては、いくら装着感がなく正確なデータが取れるといっても「管理されるのはイヤ」となってしまう。利用することでスポーツがうまくなるとか、介護が楽になるといったメリットをいかに打ち出していけるかが重要だという。

てんかんのような神経疾患に対して電気刺激して治療する、電気的な刺激を与えて痛みやかゆみを和らげるといった可能性も夢物語としてはあるけれど、まずは医療現場のニーズをすくい上げながら技術的な課題を洗い出し、用途ごとにていねいに開発していくことが重要だと考えているそうだ。また、さまざまなデータを記録・収集したりしていく上では、個人情報に関するセキュリティ管理も大切とのこと。

自分も楽しく、他人も楽しく

ところで染谷先生は、中高校時代はどんな生徒だったのだろう? 中学では天文部、高校では合唱部に所属。中学で教わった数学の先生の授業がおもしろかったので数学が大好きになり、国語は苦手だったから、迷うことなく理系に進んだんだって。大学に入って、数学や物理の理論や定義を厳密に考え抜くよりも、数学や物理を直接人の役に立つものづくりへと応用していくほうが向いていることに気づいて工学部に進学。そのころ日本は半導体が世界シェアの50%を超えていた時代だったから、基幹産業である半導体を研究しようと電子工学を選んだのだという。

その後は半導体の微細化に向けた研究をやっていたけれど、新しい分野に挑戦したいと「大面積で曲がる」有機トランジスタをテーマに、ロボット用の電子皮膚の研究をスタート。ゴムシートの上で伸縮し、さらに薄型になり生体適合性のあるウェアラブルな電子皮膚へと、先生の研究は順調に発展してきた。

研究の大きな流れ

これまでの研究を振り返って最も重要だったポイントは、「大面積で曲がる、皮膚のようなセンサーを印刷による有機トランジスタで実現できる」と考えついたことだという。そのあとのプロセスはロジカルに導き出されたもので、もちろん苦労はいろいろあったものの、ラボのメンバーや共同研究者たちとともに、一歩ずつ進むことができたそうだ。

そんな先生のモットーは「自分も楽しく、他人も楽しく」。

「新しいものを生み出そうと研究に没頭することそのものを楽しむと同時に、周りの人にも、おもしろそうだ、やってみたいと、好奇心を共有してもらい一緒に楽しむことで大きな成果につながります。そのためには、自分が楽しめる好きなことに取り組むのが一番なんです。みなさんもぜひ自分の好きなことを見つけて、大切にしてください」

研究室にて

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)