生命科学の最先端にふれる体験へ

医用工学・再生医療の最先端施設での実習と講義で

進路のヒントを見つけよう!

PLACE

舞台はTWIns

東京女子医科大学・早稲田大学連携

先端生命医科学研究施設

メインの体験学習は、東京・新宿区河田町にある東京女子医科大学と早稲田大学の連携施設「TWIns」が舞台。施設見学では、生命科学の最先端の実験・分析設備をはじめ、楽器演奏ロボットや冠動脈バイパス手術のシミュレーターなど、さまざまなラボで取り組んでいる研究にふれることができます。

TWInsとは?PROGRAM01 生命科学の「いま」を知る講義

「心臓を創る」をテーマに講義する清水達也教授

「心臓を創る」をテーマに講義する清水達也教授再生医療や人工臓器づくりなどに取り組む第一線の研究者による講義。ニュースなどで聞いたことがある再生医療が臨床の現場ではどこまで進んでいるのか、細胞培養の技術を使った培養肉づくり、AIや工学、化学など多様な学問分野が連携して進化を続ける生命科学の最前線を知る絶好の機会になるでしょう。

最先端生命科学講義 講演中の若手研究者

講演中の若手研究者TWInsで研究活動を行っている若手研究者や大学院生が、現在の研究内容や研究室選びで大切にしたこと、高校時代の思い出などを発表し、高校生たちの質問に答えます。高校生と年齢が近い研究者によるホンネのトークによって、自分たちの将来が具体的にイメージできるはず。

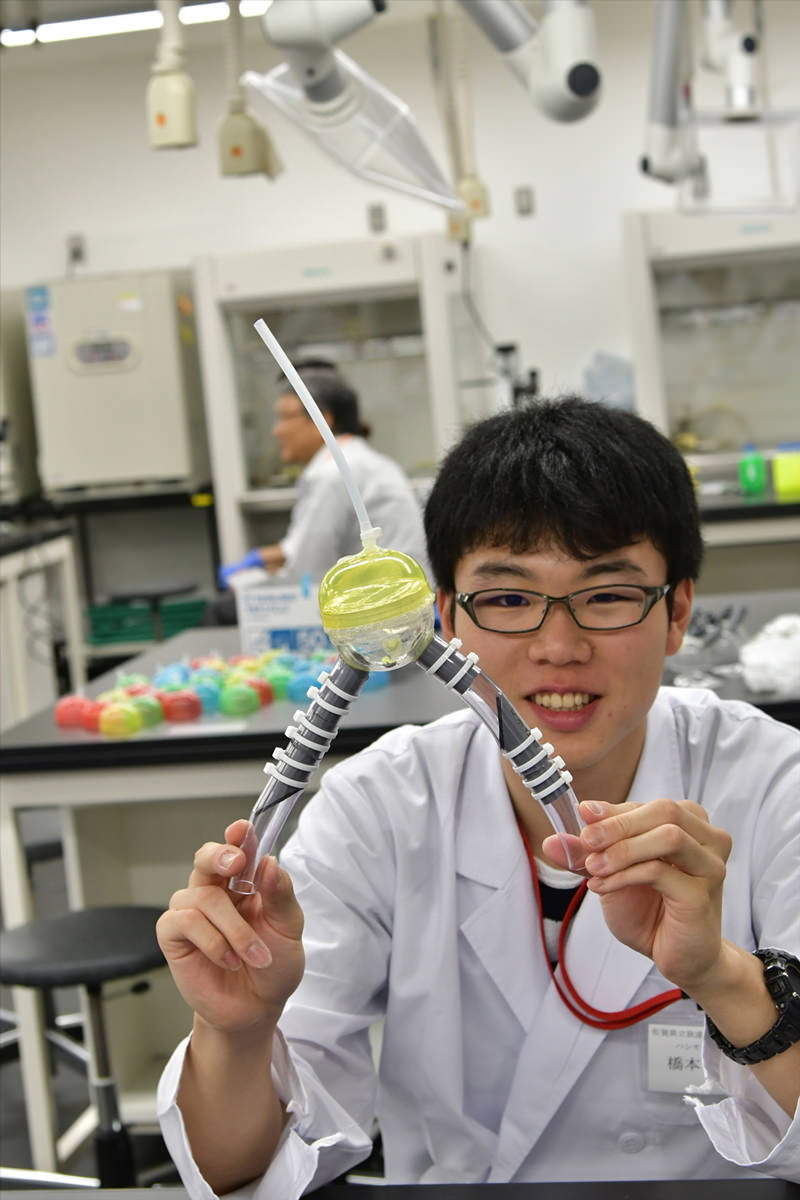

若手研究者に聞くPROGRAM02 3つのラボでの実習で研究者入門

少人数のグループに分かれ、ローテーションで3つの実習に取り組みます。

気分は医師・研究者♪

-

実習例

-

実習例

-

実習例

COMMUNICATE 全国の高校生や研究者との交流

サイエンスカフェの魅力の一つは、全国の高校生や若手研究者たちとの交流です。夕食をかねた懇親会では、バイキング形式の料理に舌つづみ。学校ごとの自己紹介のあとは、施設見学や実習で行動をともにするグループに分かれてのクイズ大会で盛り上がります。また、実習の合間のやりとり、実習終了後の自由討論などでいろいろな考え方にふれることができ、今後の高校生活に前向きな刺激を与えてくれるでしょう。

VOICE 参加者の声

参加した高校生の感想から

-

最先端医療における工学の重要性

大分県立日田高等学校(K・Y)

医療というと人や動物の体に関することなので「生物」が重要だと考えていました。今回参加して最も驚いたのは、最先端の医療では「工学」が重要な役割を担っていること。それを特に強く感じたのは簡易型人工心臓を作ったときです。カプセル状の簡易なものですが、本物は空気の漏れや耐久性などが重要になります。作り方を教えてくれた大学生の方も、工学部から研究室に入って医工学の道に進んだ人ばかりでした。また、はじめは話せなかった人とも時間がたつにつれて意気投合して、将来の夢や自分の学校のことなど、いろんなことを語り合えて、友だちになることができました。

-

「望んだ道ではなくても間違った道とは限らない」の言葉

愛知県立半田高等学校(K・S)

実習が目的だったので、最初は、「講師の方々の話を聞くなんてつまらない」と思っていました。でも、最先端の医療のことや若手研究者の方々からの大学や将来選択のことなど、どれもがおもしろく、ためになりました。

その中で心に残ったのが、「これから先、失敗をして自分の望んだ道や予定通りの道に進むことができなかったとしても、その道が間違った道とは限らない」という言葉です。ぼくはまだ高校1年生ですが、将来について「大学受験に失敗したらどうしよう」「就職活動に失敗したらどうしよう」と不安でした。そんな将来への不安が少し和らいだ気がします。 -

胃カメラ操作と縫合体験で知る「手術はアート」

埼玉県立不動岡高等学校(R・O)

一番印象が強かったのは、胃カメラの操作と皮膚の疑似モデルを使った縫合体験です。簡単そうに見えたのに、実際に胃カメラを自分で操作してみると、うまく回転させられなかったり、思っている場所にカメラを送れなかったり…。しかし、目指した場所をうまく撮影できたときは嬉しくて達成感をおぼえました。縫合体験では、実際に医療現場で使われる手術器具を使いました。見よう見まねでするのはとても難しく、指導の先生にサポートしてもらいながらやっと完成。縫合しているとき、改めて人体はもろく壊れやすいということに気づきました。1日目の講演で聞いた「手術はアート」という言葉を実感しました。

-

ドラマで見た夢のような最新技術が現実になっていた!

山形県立鶴岡南高等学校(I・M)

私は幼いころから医療に興味があり、医療に関係するテレビ番組やドラマをよく見ていました。1日目の講義で、ドラマの中で超最新技術として行われ、夢のような話だと思っていた「心筋シート」が実際に日本の医療現場で使われたことを知って驚きました。この細胞シートを重ねて臓器を作るというお話はとても興味深かったです。2日目に実際に細胞シートを扱ったことで、「こんな薄いシートで病気が治り、さらには臓器を一から作れるかもしれない。すごい!」と感動し、将来、日本や世界の医療に貢献したいと強く思いました。

-

医学・化学・工学の密接な関わりを実感

静岡県立磐田南高等学校(N・H)

講義では、覚醒下脳手術と細胞シートが特に印象的でした。意識がある状態での脳手術には抵抗を持つ患者は多いと思いますが、患者のダイレクトな反応が安全かつ正確な腫瘍除去につながるという事実を多くの人に知ってもらうことで、この手術法がもっと広まるといいなと思います。細胞シートに関しては、お話を伺う前は細胞を培養し薄く広げただけのものなのかと思っていました。しかし、培養皿として温度応答性という化学的性質を利用していたり、細胞に栄養を与えるための血液循環の仕組みが必要であったりと、医療には生物だけでなく化学や工学も密接に関わっており、それらの知識・技術を統合させ、試行錯誤することで初めて人を救う夢のようなテクノロジーが現実のものになっていくのだということを実感しました。

-

同じ目標を持っている同士、またいつか会えると信じて

東京都立多摩科学技術高等学校(T・I)

若手の研究者との意見交換の場では、研究者の方々がどのような経験を経てここに至ったのかを聞けて、興味深く、参考にしたいと思いました。懇親会では、各学校の説明やクイズ大会などで日本全国のさまざまな地域の人と交流ができ、世の中は広いのだなと感じました。あっという間の2日間で、解散するときはとても名残惜しかったですが、同じ目標を持っていればまたいつか会うことができると信じ、これからも精進していきたいと思います。

引率の先生へのアンケートから

- 医学だけで再生医療に関わっているのではなく、工学、理学、薬学、いろいろな分野からアプローチでき、進歩に貢献できることを知れたのは、生徒たちの進路選択にとても広がりが出たと思います。

- 高校生に対しては十分すぎる内容のものを用意してくださり本当にありがたかったです。最先端科学技術、同世代理系学生とのコミュニケーション、SSH校同士の情報共有、さまざまな視点から、大変意義のあるプログラムでした。

- 生徒以上に楽しんでしまった感があります。教員として大学の研究体制、内容等を知ることができ、進路指導等で他の生徒に紹介することもできるようになりました。またぜひ参加させていただきたいです。ありがとうございました。

- 高校では絶対に体験できない内容で、とても充実していました。高校生にとって少し難しい作業があったかもしれませんが、実際の医療に使用されている器具も使用でき、医療研究の素晴らしさだけでなく難しさを体感することが出来、進路選択の参考になったと思います。時間と1班当たりの人数も適切でした。

- 先端医療の最前線を紹介していただけただけでなく、「いろいろな話を聞き自分の中で再構築し、やりたいことを見つけるクセを」というような将来に向けてのアドバイスをいただき、子供たちだけでなく私もとてもよい機会をいただけました。

若い研究者の方の研究やバックグラウンドのお話も、年が近い生徒たちにはよい指針になったと思います。