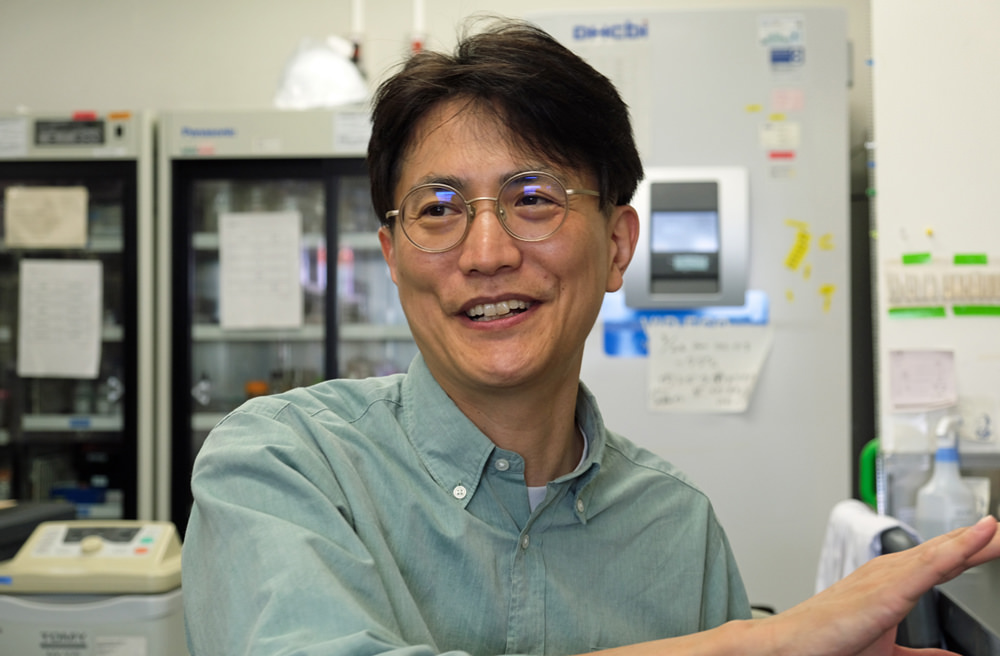

山口 暢俊(やまぐち・のぶとし)

奈良先端科学技術大学院大学(NAIST) 先端科学技術研究科

バイオサイエンス領域 花発生分子遺伝学研究室 准教授

長崎県生まれ。2009年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。米国ペンシルベニア大学生物学部博士研究員、同日本学術振興会海外特別研究員を経て、15年NAISTバイオ研究科助教(さきがけ研究者兼任)。22年より現職。植物の形態形成や環境応答における遺伝子の働きについて、分子生物学的な視点から解き明かしている。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

花が散るのもオートファジーの働き

植物の地上部の形は、茎の先端にある分裂組織からつくられていく。葉ができ、茎が伸びて、その先に花がつくられる。花は茎の先端の小さな幹細胞が分化して、だんだんと大きくなりながら、がく、花びら、おしべ、めしべといった器官となり、それぞれが役割を果たしたのち、やがて花びらは枯れ、種が実るのだ。

花が形づくられるしくみを、遺伝子やホルモンの働きから解き明かしてきたのが山口暢俊先生だ。植物が環境や生育状況によって開花の時期を調整したり、茎が花芽(かが)*に分化したりするしくみを探究。2024年2月には「花が散るしくみ」も解明した。そこには細胞の「オートファジー」という働きが関与していたという。

*花芽:芽には、伸長して葉になるものと花になるものがあり、伸びて花になるものを花芽という。

「オートファジー」のオートとはギリシャ語で「自分」、ファジーは「食べる」という意味で「自食作用」とも呼ばれる。細胞が自らの一部を分解し、再利用することで飢餓や栄養不足に備えるしくみだ。1993年に東京工業大学の大隅良典(おおすみ・よしのり)教授が酵母からオートファジーを引き起こすATG遺伝子群を同定。その後、飢餓におけるタンパク質のリサイクル機能だけでなく、発がんや神経変性疾患、生活習慣病などの疾患を抑制しているほか、発生と分化、老化、免疫といった生理機能にも重要な働きをしていることが次々に明らかになり、大隅教授は2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。

※オートファジーについては、以下の記事もご参照ください

細胞の中身が入れ替わるオートファジーの謎

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/interview/15/index.html

私たちの体を守るオートファジーの研究で世界をリード

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/interview/59/index.html

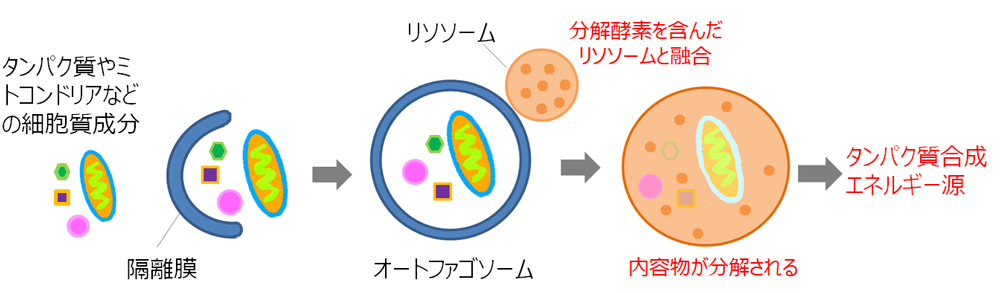

動物はオートファジーによって、まず、細胞内で古くなった物質などを「オートファゴソーム」という膜構造に取り込む。次に、取り込んだものを「リソソーム」という分解酵素の入った器官と融合して分解する。古くなった物質が除去されることによって細胞がリフレッシュされ、ストレスや栄養不足に陥ったときには分解物がエネルギー源となって再利用されるのだ。

動物のオートファジーのしくみ

オートファジーは、酵母をはじめ、真核生物に広く保存されている。植物の細胞にもオートファゴソームがあり、リソソームの代わりに「液胞」という器官を使ってオートファジーが行われている。

動けない植物にとって、熱や乾燥など変化する外部環境にすばやく対応し、一生を通して体の組織をつくりながら成長し続けるために、オートファジーは非常に重要だ。とはいえ、ストレス応答や老化以外に、植物においてオートファジーがどのような役割を果たしているのかが明らかになっている例はそれほど多くないのだという。

「たとえば、植物の根の先端は細く柔らかいので、根冠というキャップのような組織で守られています。根冠は常に新しい組織と入れ替わりながら伸びていき、古くなった根冠がはがれ落ちるときにオートファジーが起こることが知られていました。でも花については、花びらにオートファゴソームの構造があることはわかっていましたが、なぜそこにあるのかは、まったくわかっていませんでした。今回私たちは、花が散るのがオートファジーの働きであること、花びらの根元でATG遺伝子群が働く分子メカニズムを初めて明らかにしたのです」

おしべが成熟しない花は散るのが遅い!?

そもそも、先生が花の散るしくみを研究テーマに選んだのはなぜだろう。

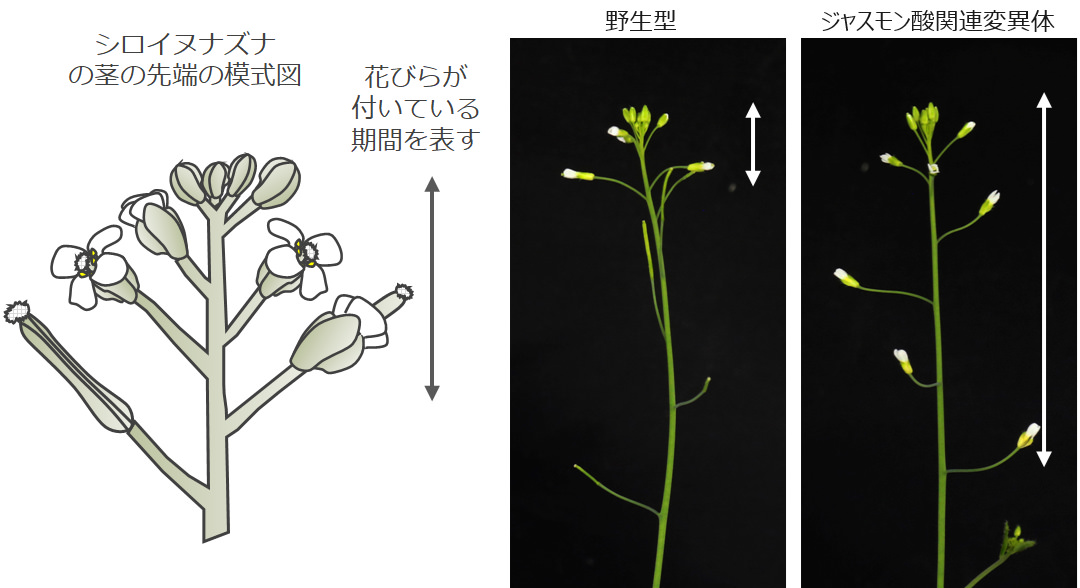

「植物の研究ではシロイヌナズナ*の突然変異体(以降、変異体と記載)がよく使われます。目的に合わせてさまざまな変異体を作って野生型(普通の株)と比べ、そのしくみを調べていくのです。2001年ごろの論文に、ジャスモン酸という植物ホルモンを作れない変異体は、おしべが適切に伸びないという報告がありました。その変異体では花びらもなかなか散らないと記載されていたのですが、その原因はわかっていませんでした。NAISTに移って、取り組んでいた研究がひと段落ついた2017年ごろ、この謎にチャレンジしようと考えたのです」

ジャスモン酸は、植物のおしべの形成、花粉の成熟などに関わる植物ホルモンのひとつだ。

「ジャスモン酸は虫に葉をかじられると分泌され、食害の広がりを抑えるといった働きも知られています。またストレス応答や老化にも関わっています。花びらが散るのも一種の老化ですから、シロイヌナズナで花びらが散るときに何が起こっているのか、野生型とジャスモン酸が作られない変異体とで、遺伝子の発現がどう違うのかを比較してみようと戦略を立てました」

ジャスモン酸が作れないシロイヌナズナの変異体では、花びらが散るのが遅くなる

しかし、そこで厄介な問題が浮上した。“花びらが散るとき”とは、正確にはいつなのかということだ。

「花の命が尽きる直前か、それとももっと前なのか? そこで、どのタイミングで花びらが老化しはじめているのかを、つぼみから花びらが伸びて開花し、おしべが伸び、しおれ始めて散るまでの時系列を6段階に分けて、じっくり観察しました」

すると、野生型のシロイヌナズナでは、花が咲くころにジャスモン酸が蓄積することがわかった。そのあと、花が散る直前には細胞の老化の指標になる活性酸素が溜まってくることが観察された。一方、花が散るのが遅れるジャスモン酸関連変異体では、ジャスモン酸の蓄積が見られず、活性酸素の蓄積が明らかに減っていることがわかった。

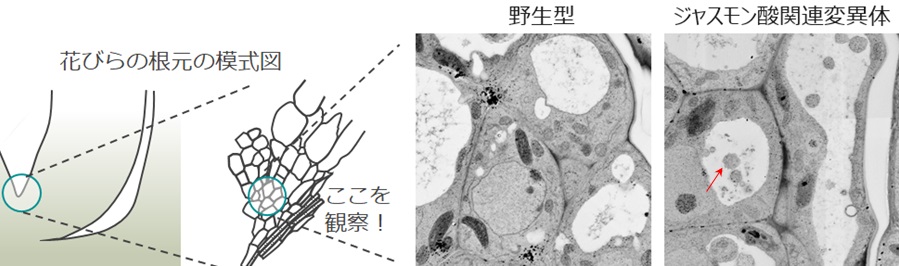

「そこで、理化学研究所の豊岡公徳(とよおか・きみのり)先生たちの協力も得て、花びらの根元の細胞を電子顕微鏡でさらに詳細に観察しました。すると、散る直前の野生型の細胞では、不要な物質はきれいに分解されて液胞には何も見られませんでした。しかし、変異体の方は液胞内に細胞質の成分が分解されないまま残っていました」

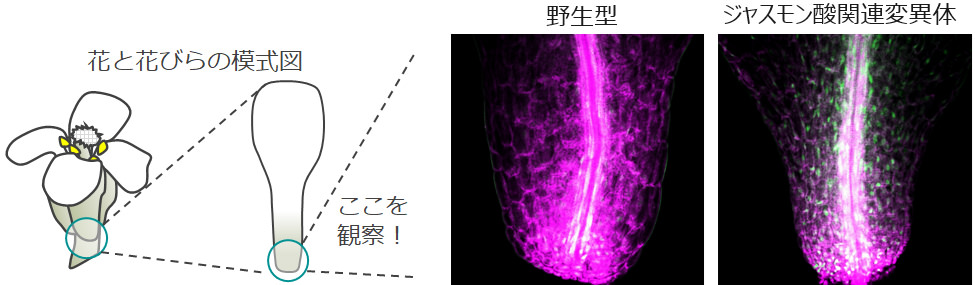

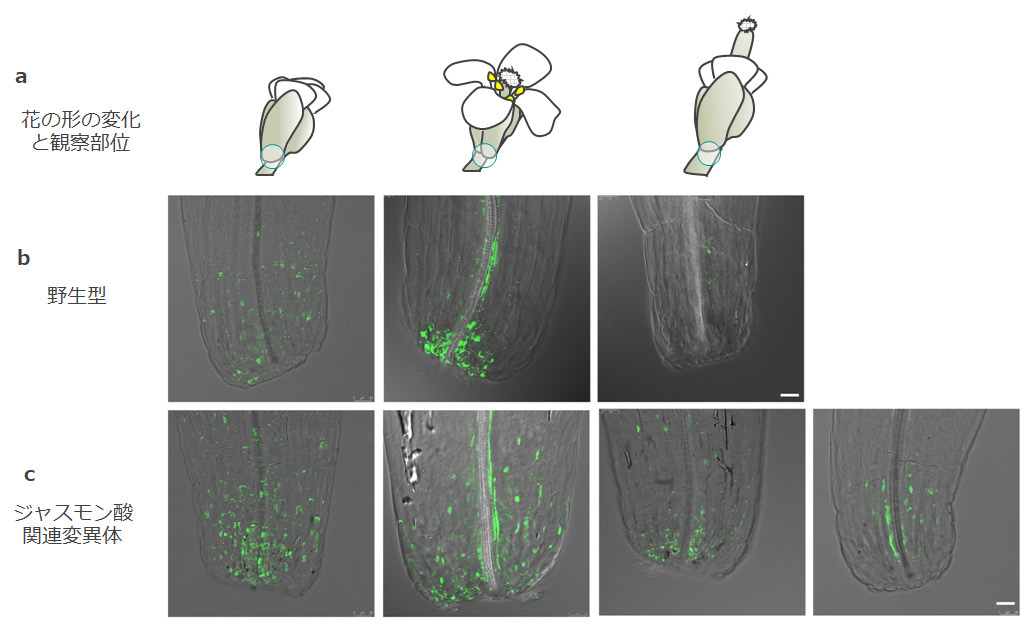

ジャスモン酸によって分解されるタンパク質とGFPを融合したタンパク質を導入して、花びらでのジャスモン酸の蓄積を比較した。野生型ではタンパク質がなくなり緑色の蛍光が見られないが、変異体はジャスモン酸がないためタンパク質が残っており緑色が見える。

花びらの根元の細胞の電子顕微鏡像。野生型では白い液胞の中に目立つ物質はない。変異体には液胞の中に丸い細胞質の成分(赤い矢印で例示)が残っている。

こうして “花が散るとき”を絞り込み、DNAの塩基配列を高速で解析できる次世代シークエンサーを使って、花びらが開いた直後と、しぼみ始めたころの2つの時期の遺伝子の発現の違いを調べた。

「すると、ジャスモン酸が溜まったあとに、『NAC(ナック)』という転写因子の発現量が増えることがわかりました。次なる疑問は、NACが何をしているかです。そこで今度は、NACの標的を網羅的に同定するシークエンス解析をしました。これによって、NACのシグナルを受けてストレス応答を制御する転写因子が花びらの根元で働き、オートファジーを制御するATG関連の遺伝子が働き出すことを発見したのです」

転写因子は、遺伝子の発現をオンにしたり、オフにしたりするスイッチのような働きをしている。花が咲くと花びらにジャスモン酸が作られ、それが溜まると花びらの根元でNACがATG遺伝子のスイッチをオンにし、オートファジーが起こって花を散らせるというしくみが明らかになったのだ。

オートファゴソームに関わる遺伝子が作るタンパク質を緑色蛍光タンパク質で光らせた。野生型は散る時期が近づくとタンパク質が増え、散る直前に見えなくなったが、変異体では、散るはずの時期を過ぎてもタンパク質が残ったまま光り続けた。

ちなみに、この研究で最も苦労したのは、花びらのつながっている根元を切る作業だったという。10マイクロメートルレベルのわずかな接点を観察用の切片に切り出すのは至難の業で、少しでも向きが違うと構造がうまく見えないのだ。

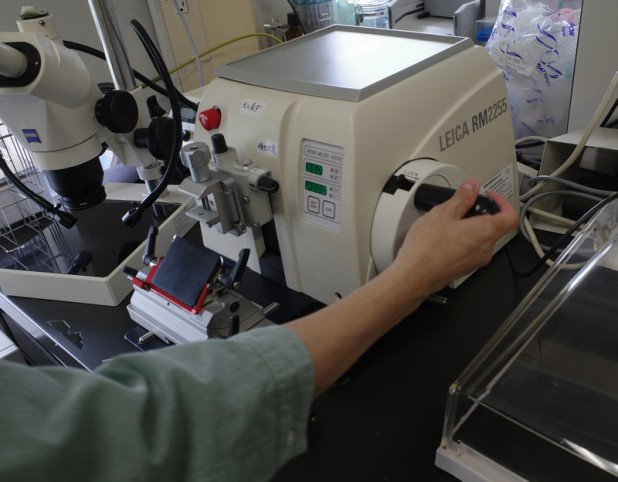

「細胞内のオートファゴソームを見たいので少しのずれも許されません。ミクロトームという専用の機械に樹脂で固めた試料用の植物をセットしてダイヤルを回せば、マイクロメートル単位で刃が動いてキッチン・スライサーのように切ってくれるのです。しかし、機械にセットするのとダイヤルを回すのは人間です。野生型から変異体まで、状態のいい切片ができるまで何百枚も作り直しました。論文の締め切りが迫ったときは私も手伝って総力戦でしたよ」

山口先生が操作しているミクロトーム

植物の遺伝子の働きに興味を持ち研究の道へ

山口先生は長崎県佐世保市の出身。子供のころから自然は大好きだったという。

「今でこそ植物が専門ですが、当時は植物図鑑より昆虫図鑑を見ている方が楽しかったですね。そして、小学校高学年のころには研究者になりたいと考えていました」

自然科学に関わりたいと思いつつ、何の研究をしたいのかはっきりしないまま、高校時代は大学受験と格闘する日々を過ごし、本格的に植物に向き合ったのは大学に入ってからだという。

「大学は、理数系から自然科学系まで幅広く学べる名古屋大学情報文化学部に入りました。当時は理系の学際(複数の学問分野に横断的にかかわること)をめざした数少ない学部だったんです。そこで2年間を過ごし、3年になって専攻を選ぶ段階で、動物か植物か迷いましたが、植物でヒメツリガネゴケ*を研究しようと決めました」

当時、ヒメツリガネゴケは比較的容易に遺伝子のしくみを調べることのできる格好の素材で、同じころにシロイヌナズナの全ゲノムが解読されたこともあり、「これからは遺伝子研究が植物学の主流になるだろう」という期待もあったという。

*ヒメツリガネゴケはコケ植物のうち、庭園で重宝されるスギゴケと同じ蘚(セン)類に属する。比較的容易にゲノム上の特定位置に外来遺伝子を組み込むことができるほか、高い再生能力を持つことから、研究材料としてよく利用されている。

「高校生のころから植物の遺伝子にも興味があったんです。それにマウスの行動を観察するより、塩基配列に基づいた遺伝子の発現を見ていく方が科学的にはっきりしていて、自分の性分に合う気がしました。そこで、ヒメツリガネゴケの時計遺伝子の研究を始めました。遺伝子が環境に伴って生体内のリズムを整えていくしくみを調べたのです」

その後、東京大学の大学院に移り、米田好文(こめだ・よしぶみ)教授の研究室でシロイヌナズナを使った研究を始める。米田先生はシロイヌナズナの遺伝子研究に日本でいち早く取り組んだ草分けだ。

「シロイヌナズナは茎、葉、花と順序立ててきちんと形が現れます。非常に明快でいいなと思ったんです。じつは、コケは形が不明瞭ではっきりしないんですよ。私にとって生き物のフォルムはけっこう大切で、そういう意味では、花の研究を始めたのもそのフォルムに惹かれたからかもしれません」

大学院では花の根元にある花柄(かへい)*が伸びるしくみを調べ、茎にオーキシン**という植物ホルモンが溜まると花柄が伸びることを明らかにした。

*花柄:一つ一つの花または葉を支える茎のこと。茎や花軸から枝分かれして花に至るまでの柄の部分。

**オーキシン:細胞壁をゆるめる作用をもち、茎や根の伸長や、先端部の成長、果実の肥大など植物の発生と成長のほぼすべてに関与している。植物が光の方向に成長する光屈性は、オーキシンが影側に輸送されることで生じ、地下に向かって根が伸びる現象は、オーキシンの分布が重力によって下側に移動するといった濃度分布の変化によるもの。

学位取得後は、花の形態形成をさらに研究するために、植物細胞の成長過程での細胞の機能や環境との関わりを研究している米国ペンシルベニア大学のドリス・ワグナー教授のラボに留学する。そこで取り組んだのが、花芽がどのように形成されていくのかを遺伝子レベルで明らかにすること。

「茎頂(けいちょう)分裂組織*のまわりにオーキシンが溜まると、3つの遺伝子が働き、未分化な状態を維持していた細胞が葉から花へと分化の方向を切り替え、活発な細胞分裂が起こって花芽が形成されていくのです」

*茎頂分裂組織:茎、葉、花など、植物の地上部の器官をつくりだす組織で、中心部に未分化な細胞組織を保持したまま、周縁部に新たな器官や組織をつくる細胞を送り出すという「幹細胞」の役割を持つ。

ペンシルベニア大学で5年ほど研究を行った先生は、その後、2015年に花発生分子遺伝学研究室ができるタイミングで、奈良先端科学技術大学院大学に着任。同研究室を率いるのが、やはり一貫して花の形態形成を追求してきた伊藤寿朗(いとう・としろう)教授だ。ラボメンバーらとともに研究を進め、先に紹介した「花が散るしくみ」のほか、「植物が開花の時期を調整するしくみ」や「花がめしべ作りを始めるためのDNA構造の変化」といったメカニズムも明らかにしている。

ペンシルベニア大学留学時代。前列左から2番目がワグナー教授、右隣りが山口先生。

散らない花を作ることはできるのか?

花の散るしくみがわかったということは、近い将来、“散らない花”も生み出すことができるのだろうか?

「理論的には可能でしょう。まず、どんな領域でどんな転写因子を使うか。今回の論文では、花びらの根元だけでオートファジーが起こらないようにNACを人為的に操作してみました。すると、野生型では3日で散ったのですが、咲いた状態を数日間保っていたのです。この転写因子はそれほど発現が強いわけではないので、もっと強く発現する転写因子を見つけることができれば、花持ちをうんと長くできるかもしれません」

花が散るのを数日ほど遅らせられるなら、売られている花をより長持ちさせる技術の開発は十分期待できそうだ。実現すれば、世界中の花を買う人たちが喜ぶに違いない。

「もう1つ考えられるのは、何の機能を止めるのかということです。今回は、RNAを分解するような手法で、ATG遺伝子群のひとつATG5の機能を3〜4割ほど抑制しただけです。しかし、もしCRISPR/Cas9(クリスパー・キャスナイン)*といったゲノム編集技術でDNAのねらった領域を切り取れば、もっと効果が上がるかもしれませんし、ATG5だけではなく、関連するATGファミリーのオートファジー機能をすべてゼロにすると、ひょっとしたら“散らない花”が作れるかもしれません。ただし、すべての関連遺伝子の働きを止めてしまうと、植物に想定外の大きな副作用が起こる可能性もあるでしょう」

*CRISPR/Cas9:ゲノム編集技術の一つ。DNA配列の特定の区画をガイド役のCRISPRが見つけ出し、はさみ役となるCas9が切断することで、ねらった遺伝子の働きを壊したり、特定の遺伝子を挿入したりして、生命の設計図を書き換えることができる。

そればかりは、実際にやってみないとわからないということか。とはいえ、日本人が桜を好む理由は、「一斉に咲いて散る」はかなさにあるとも言われるし、いつまでも散らない桜は少しうっとうしいかもしれない。

「それに、花が散らないといってもいろいろあるんですよ。花びらが散らないまま、どんどん大きくなり続ける変異体もあるんです。花を保った状態でいうと野生型が3日なら、今回、実験に使った変異体は8日間ぐらい咲いています。そうかと思えば、しおれた花びらがいつまでも残って散らないものもあるんです。ジャスモン酸を作れない変異体は、どちらかというと花びらが大きくなるタイプ。つまり、ジャスモン酸は花びらの成長を止めて、散るのを早める作用があると考えられます」

「遺伝子の研究はおもしろい」と力説する山口先生。

桜は花びらがはらはら散るけれど、椿は根元からぽとんと落ちる。こうしたしくみも遺伝子が操作しているのだ。植物は人間のような神経や脳はないけれど、散り方が異なるのは、それぞれの生存戦略があるからなのかもしれない。

「じつは、植物は季節の状況も記憶していて、寒い期間が何日くらい続いたら花を咲かせるといったことも覚えています。その記憶は遺伝子で伝わります。そうした自然環境と関わるしくみも遺伝子で説明できるので、遺伝子の研究はおもしろいんですよ」

冬の寒さをどれぐらい経験したか、遺伝子が覚えている! 地域によって開花の時期が変わるのも、その土地の気候を遺伝子が記憶しているからなのだ。

細胞の個性を見て、花のしくみを解明したい

山口先生は現在、どんな研究に取り組んでいるのだろう。

「花が散るしくみの研究は引き続き続けています。ジャスモン酸の変異体で花が大きくなる理由も明らかにしたいんです。それから、エチレンという植物ホルモンが老化を促進するしくみも調べています」

エチレンは気体の植物ホルモンで、リンゴやバナナなどの果物からも発生する。こうした果物と一緒に袋に入れておくと、追熟(ついじゅく)して硬いキウイフルーツが早めに食べごろになることを台所のライフハックとして知っている人も多いだろう。ただし、ホウレン草、小松菜などの場合は追熟を通り越して腐ってしまう。同様に、シロイヌナズナにエチレンを与えると花びらが早く散るという。これがジャスモン酸で花びらが散るのと同じようなしくみなのか、別のしくみがあるのか、そのメカニズムを調べているそうだ。

エチレンの老化促進効果を追跡観察中

ゲノムの解読が進んだこともあり、植物の形態形成の概要はかなり解明されてきたが、先生は花の一生を通して、遺伝子で読み解いていきたいという。

「細胞にも1つ1つに個性があるし、花の形や遺伝子の働きの相関性をもっと明らかにしたいんです。たとえば、がくの細胞を詳細に見ていくと分裂組織に近い側の細胞が小さくて、遠い側は大きい。ただ、この違いのしくみを調べるには細胞からRNAを取り出さなければなりません。残念ながらそこまでの技術はまだないんです。しかし、調べたい現象はたくさんあります。こういう技術ができたから次はこの現象という感じで、これからも一歩一歩進めていきたいと考えています」

すぐに実用的な応用はできなくても、より解像度を上げて見ることができればうれしいし、新しい現象がわかればワクワクする。そして、研究成果の画像が少しずつ増えていくのを眺めるのが何より楽しいそうだ。

(2024年8月5日更新)