林 悠(はやし・ゆう)

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 睡眠生理学研究室 教授

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)客員教授

山口県生まれ。2008年東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了。理学博士。08年理化学研究所脳科学総合研究センター行動遺伝学技術開発チームで博士研究員(ポスドク)。13年筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)にて研究室を主宰。20年京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻教授。20年WPI-IIIS客員教授(兼任)、22年より東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授。神経科学や分子生物学的視点から睡眠の生理的な役割を解明するとともに、老化や認知症、精神疾患と睡眠の関連を探っている。趣味は釣りや投網。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

レム睡眠の研究は難しい

「パフォーマンスのカギは睡眠だ」。ドジャースの大谷翔平選手はことあるごとにそう言い切る。彼に限らず、睡眠が健康や学習に大きく影響することは間違いないだろう。

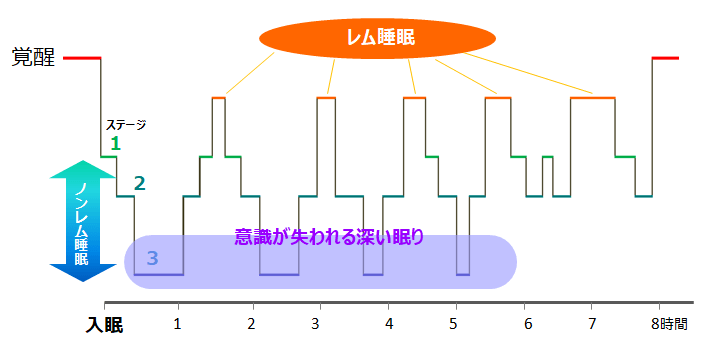

私たちは眠りにつくと次第に深いノンレム睡眠に入り、70~90分後にレム睡眠に移行、このノンレム睡眠-レム睡眠のサイクルを4~5回繰り返し、朝を迎える。

ノンレム睡眠中は心拍数や呼吸が減り、多くの神経細胞が同期して振幅のゆっくりした徐波と呼ばれる脳波が観察される。一方、レム睡眠では全身の筋肉は弛緩しているものの、寝ているにもかかわらず脳が活発に活動しており、ストーリー性が高く鮮明な夢を見る。眼球がキョロキョロと動く「急速眼球運動(Rapid Eye Movement)」が認められることから、レム(REM)睡眠と名づけられた。

|

|

|

| ノンレム睡眠 | 項目 | レム睡眠 |

|---|---|---|

| 休息 | 脳 | 活発に活動 |

| 少ない(寝返りはできる) | 筋活動 | 完全に弛緩している |

| 下がっている | 体温 | 体温調節活動が低下しており、外界の影響を受けやすい |

| 副交感神経優位 (全身の代謝が下がる) |

自律神経系 | 副交感神経と交感神経が交互に活動 (全身の代謝は高い) |

| 低下しているが遮断はされない | 感覚系への入力 | 遮断されている |

| 単純なイメージ | 夢 | 複雑で奇妙なストーリー性のある夢 |

ノンレム睡眠については記憶の固定や脳の老廃物の除去、成長ホルモンの分泌が増加しストレスホルモンの分泌が抑えられるといった生理学的な役割が知られているが、レム睡眠の役割についてはこれまでほとんど明らかにされてこなかったという。というのも、レム睡眠は通常ノンレム睡眠のあとに出現するため、レム睡眠だけを調べることが技術的に難しかったからだ。

また、脳波や筋電図を見てレム睡眠に入ったらマウスを起こすことでレム睡眠をなくした影響を調べようとしても、レム断眠を繰り返したマウスは、ノンレム睡眠の量も減ってしまううえ、レム睡眠に移行する時間が短くなり、たびたび起こすことになる。その結果、マウスの状態がレム睡眠を抑制したせいなのか、ノンレム睡眠不足の影響もあるのか、はたまた何度も起こされてストレスを抱えた結果なのかわからなくなってしまう。

ところが、2024年10月、レム睡眠を直接誘導できる神経回路を見つけたという東京大学の林悠先生らの研究が国際的な科学誌Cell誌に掲載された。いったいどんな研究なのか、今後の展開を知りたい!と林先生を訪ねた。

脳幹の「橋」エリアに着目

林先生が睡眠の研究をスタートしたのは、学位取得後の2008年、理化学研究所で研究を始めてからのことという。

「もともと脳の発達に興味を持っていて、大学院では線虫を使って脳の発達のプロセスを探っていました。大学院を出てどんな研究をしようか考えていたときに、人間の赤ちゃんや幼児期にはレム睡眠が多いという論文に出会い、レム睡眠に注目すれば、今までにない視点で脳の発達のしくみがわかるのではないかと考えたのです」

当時、マウスを使って脳の特定の細胞だけをコントロールする技術が大きく進展していた。マウスの行動を制御する神経回路や分子・細胞機構の探究を掲げる理化学研究所の糸原重美(いとはら・しげよし)チームリーダーのもとで研究を始めた林先生は、まずマウスを使った実験の手技を身につけるところからスタート。最新の手法を用いてレム睡眠を誘導するスイッチを見つけ出し、オンオフをコントロールすることでレム睡眠の役割を調べようと研究テーマを定めたのだという。

「1960年代にフランスのミシェル・ジュベ(Michel Jouvet)らが行ったネコの脳を破壊する実験によって、神経の通り道である脳幹の出口近くの『橋(きょう)』という場所がレム睡眠に重要であることが報告されていました。そこで、橋のエリアのどの細胞が睡眠に関係があるのか、シラミつぶしに調べていくことにしたのです」

しかし、脳幹の橋は非常に複雑な構造をしていて、同じエリアにレム睡眠だけでなく、ノンレム睡眠や覚醒を制御する細胞、排尿や排便に重要な細胞、呼吸を制御する細胞など生命に欠かせない機能をつかさどる細胞をはじめ、いまだ機能がわかっていない細胞などが多数混在している。そこで、レム睡眠中に活性化していると思われる神経細胞を分子レベルでいくつか分類していき、それぞれの遺伝子の発現を調べたり、胎仔期*のマウスのどの細胞が橋にある各神経細胞に分化するのか標識をつけて一つずつ調べたりしていったという。遺伝子組み換えマウスを新たにつくるだけでも数年がかりとなる、根気が必要な仕事だった。

*胎仔期:マウスの胎児を胎仔(たいし)という。受精後、母マウスの胎内で、からだの各組織へと分化する過程を指し、マウスは受精後約20日間で生まれる。

「レム睡眠を誘導すると思われていた領域から最初に見つかったのは、なんとレム睡眠を抑制する細胞でした。探していたものとは違いましたが、この発見によってレム睡眠を好きなタイミングで一時的になくすことができるようになりました。この細胞の神経活動を上げるとレム睡眠が遮断され、逆に下げるとレム睡眠を一時的に増やすこともできたのです。これによって、レム睡眠が不足するとノンレム睡眠の質も悪化することがわかりました。レム睡眠があることで睡眠全体の質がコントロールされていたのです」

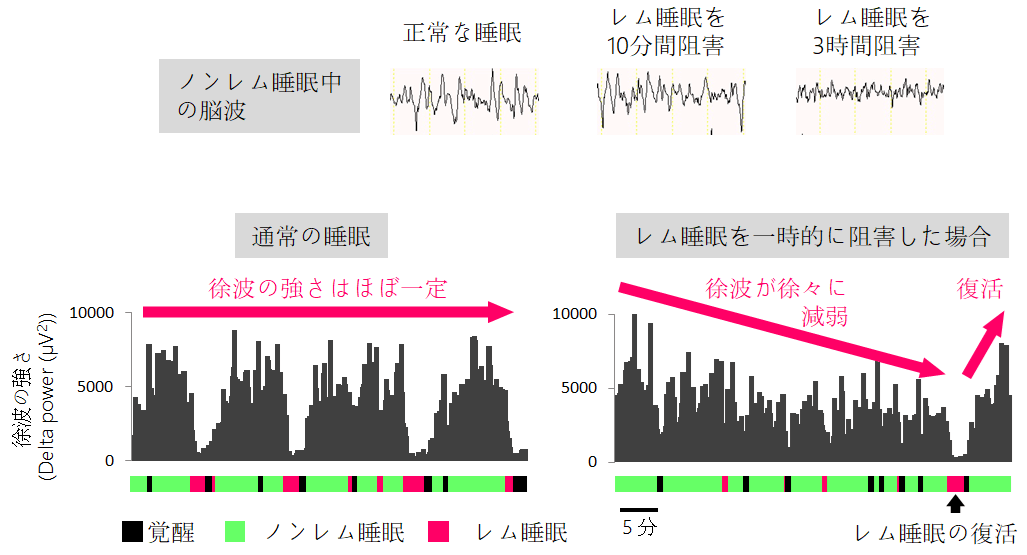

レム睡眠はノンレム睡眠中の徐波の維持に重要

上段:正常な睡眠時と、レム睡眠を10分および3時間阻害した後の徐波の比較。10分の阻害では徐波への影響は見られなかったが、長時間阻害すると徐波の強さが弱まった。

下段:徐波の強さの定量的・連続的な観察。通常のノンレム睡眠中の徐波の強さがほぼ一定であるのに対し、レム睡眠を阻害すると徐波の強さが次第に減弱した。レム睡眠が復活するとその後に徐波が回復することも判明した。

(図版提供:林悠)

この成果は2015年10月にScience誌に掲載された。レム睡眠をオフにするスイッチを手に入れたことで、長年の謎だったレム睡眠の役割の一部が解明されたのだ。

足かけ16年、ついに見つけた「レム睡眠をオンにするスイッチ」!

レム睡眠をオンにする細胞を探し始めた先生だが、その後も目的の細胞はなかなか見つからなかった。それでもなお、先生たちが粘り強く探し続けた理由には一つの大きな根拠があった。脳幹の橋のエリアを完全破壊するとレム睡眠がなくなってしまうという事実だ。それは、レム睡眠を誘導する因子が必ずそのエリアにあることを示していた。

「2015年に報告した後にも、レム睡眠をオフにする細胞はいくつか見つけました。そして、2008年から探索を始めて足かけ16年、ついにレム睡眠をオンにする細胞(レム睡眠誘導神経細胞)を見つけたのです」

橋の領域で発見した細胞をベースにその投射先(神経信号が伝わっていく部位)を調べる過程で、より脊髄に近い延髄にもレム睡眠誘導神経細胞が見つかった。この細胞を活性化させると、なんと起きていたマウスがいきなりレム睡眠の状態に入ったのだ!

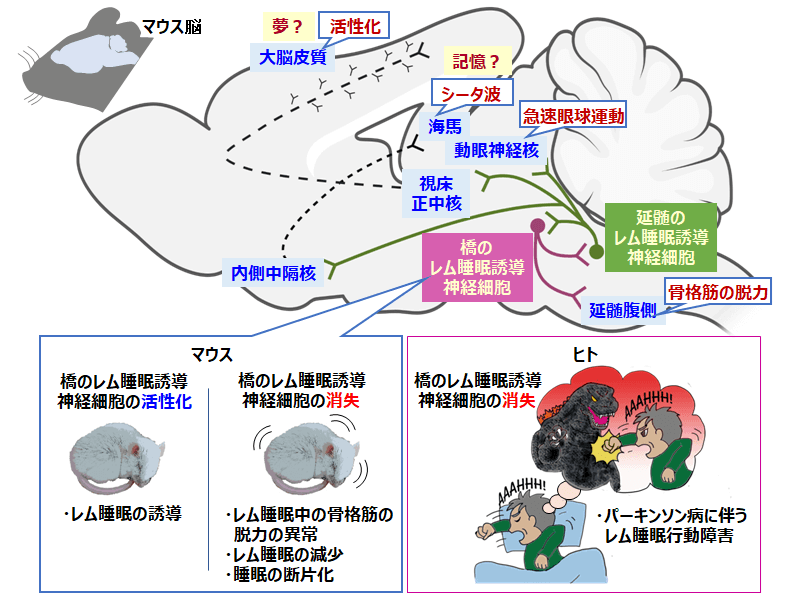

「詳しく調べたところ、橋と延髄にあるレム睡眠誘導神経細胞は互いに接続し、大脳皮質の活性化や急性眼球運動、筋肉の脱力などを制御する領域とつながっていることが明らかになりました」

レム睡眠の特徴である目の動きは、レム睡眠誘導神経細胞が関与している可能性があるという。またレム睡眠時には身体の筋肉がゆるみ力が入らなくなることが知られているが、その原因にも、この回路が関わっている。

「『レム睡眠行動障害』といって、本来、筋肉が弛緩しているレム睡眠中に夢で見ているとおりに歩いたり、隣に寝ている人を殴ったり物を投げつけたりしてしまう病気があります。高齢者やナルコレプシー(居眠り病とも呼ばれる睡眠障害の一種)の人に多い病気で、パーキンソン病になる前にこうした症状が現れることが知られています。この病気にも今回発見した回路の不具合が関係しており、マウスでこの回路を壊してみると、レム睡眠中に盛んに四肢が動く様子が観察できました」

(図版提供:林悠、柏木光昭、林直子)

延髄にあるレム睡眠誘導神経細胞は急速眼球運動を伴う脳領域(動眼神経核)、大脳皮質の活性化を担う脳領域(視床正中核)、海馬シータ波の生成を担う脳領域(内側中隔核)に接続していた。また橋にあるレム睡眠誘導神経細胞は、脊髄を介して骨格筋を制御する運動神経につながる回路を形成していることが明らかになった。

さらに、大阪大学の神経内科学との共同研究でヒトの死後脳を調べたところ、ヒトにもレム睡眠誘導神経細胞があること、またレム睡眠行動障害とパーキンソン病を併発していた患者の死後脳では、橋のレム睡眠誘導神経細胞の数が激減していることが明らかになり、レム睡眠異常の原因が、この細胞の減少によるものであることがわかったという。

レム睡眠と認知症や老化との関係を探りたい

長年の成果が実り、マウスのレム睡眠を好きなタイミングで増やしたり減らしたりすることが可能になった。その“スイッチ”を使って、林先生は今後何を明らかにしていきたいと考えているのだろう。

「そもそも、研究の目的はレム睡眠のスイッチや回路を見つけることではなく、それを操作してレム睡眠の果たす役割を解明することです。ようやく道具が揃ったので、今後はレム睡眠の回路に介入してその量を増減させたり、レム睡眠で活性化する場所を活性化できなくしたりして、その影響を調べていきたいですね。またパーキンソン病の発症メカニズムの解明とともに、脳の発達や老化、認知症や精神疾患などにレム睡眠がどんな影響を与えているかを探っていこうと考えています」

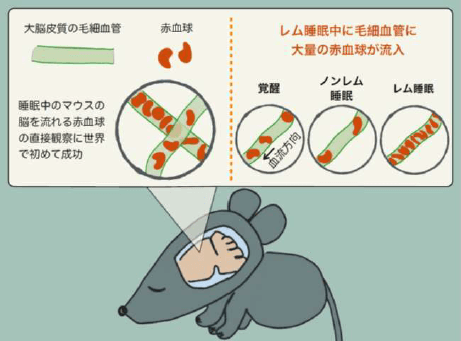

林先生は2021年に、レム睡眠中には脳の血流量が覚醒時の2倍も上昇していることを発見している。

「マウスの大脳皮質上の頭蓋骨にガラスの窓をつけ、レーザー光を使った『二光子励起顕微鏡』で脳の深部を通る毛細血管中の赤血球の流れを観測したんです。すると、毛細血管に流入する赤血球数は、深いノンレム睡眠時も起きて運動しているときもほとんど変わらなかったのに、レム睡眠中は2倍ぐらいありました。つまり、レム睡眠のときだけ毛細血管に流れ込む血流量が増加しているということです。これがどういう影響を及ぼしているかはまだ解明できていませんが、うつ病や認知症では脳の血流が低下することが知られています。おそらく毛細血管は血流の刺激がないと退縮していくので、血管系を維持するうえでも、また脳の何らかのメンテナンスにもレム睡眠が重要な役割を果たしているのではないでしょうか」

レム睡眠中は、脳の毛細血管の血流量が大幅に増加

(図版提供:林悠、Chia-Jung Tsai)

実際、認知症や自閉スペクトラム症の患者はレム睡眠の量が非常に少ないという。しかし、それが病気の結果なのか、レム睡眠が少ないことが影響を与えているのかはわからないそうだ。また、90歳以上の高齢者はレム睡眠自体がほとんどなくなっていく。

「レム睡眠と老化や認知症が関わっているとすれば、レム睡眠を操作し、睡眠の質を改善することで、老化や認知症のリスクを低下させることだってできるかもしれません」

さらには夢の役割も解明したいという。

「これまでの夢に関する研究は、レム睡眠後にどんな夢を見たかを本人に尋ねるという非常に主観的なものでした。夢はレム睡眠中の脳活動の単なるノイズだと考える人もいます。でも、レム睡眠障害による行動が夢の表れだということは、マウスや人の実験でわかっています。今後、マウスを使って体の動きなどから夢の内容が読み取れるようになれば、より客観的な研究ができるようになると思います。また、今回の研究で見えてきた神経回路を調べていくことで、レム睡眠と大脳皮質や海馬との関係性がわかれば、夢や記憶の定着のしくみも見えてくるのではないでしょうか」

いまだ答えのない問題に挑戦する楽しさ

睡眠についてはまだまだ謎が多い。

そもそもなぜ私たちには眠りが必要なのかという根本的な謎も、解明されているわけではないのだ。

また、ノンレム睡眠とレム睡眠の2種類があるのがなぜかということもわかっていない。かつてはレム睡眠があるのは哺乳類と鳥類だけだと考えられてきたが、近年になって爬虫類にもレム睡眠があること、また、ゼブラフィッシュやタコ、クモにも2種類の睡眠があることが次々に報告されている。

「おそらくデフォルトはノンレム睡眠で、進化の過程で脳を活性化させることができる新たな睡眠を獲得したのだと思います」

さらに行動学的な睡眠の定義が提唱されて以来、ハエやクラゲ、さらにはヒドラ*も睡眠することが報告されている。

*ヒドラ:ヒドラの睡眠については、いま注目の最先端研究・技術探検! 第50回「脳を持たないヒドラも眠る。独自のアプローチで睡眠のナゾに挑む」を参照

林先生も線虫を使って睡眠の研究を行い、ヒトやマウス、ハエなど他の動物で知られている睡眠を制御する分子的メカニズムが線虫にも保存されていることや、線虫の頭部にあるALAと名づけられている神経細胞が覚醒時間を測るタイマーのような役割を果たしていることを発見。さらに2023年には線虫の全身の細胞に不良品タンパク質が溜まると、脳にSOSシグナルを送って睡眠を促すことを見出している。

「302個の神経細胞しか持たない線虫と、ヒトに近いマウスとを使い、睡眠という謎に満ちたテーマを探究しているわけですが、自分でクエスチョンを立て、実験をデザインし、ひとつずつ答えの出ない問題を解いていくプロセスは本当にわくわくします。今回のレム睡眠誘導神経細胞の発見も、脳幹という多様な細胞が共存する場所からめざす細胞を見つけ出すのは大きな挑戦でした。本当に見つかるのかという不安は常にあったし、テーマを掲げた当初は、『ポスドク時代に冒険しすぎると職につけなくなる』というアドバイスもありました。でも、私自身は割と楽天的で人からは挫折感がないと驚かれます。そんな性格だからずっと続けられたのかもしれません。でも研究って、わからないからこそ取り組む価値がある。みなさんもぜひ、基礎研究の楽しさを味わってほしいですね」

ラボのメンバーとともに

(2025年3月6日更新)