田尻 怜子(たじり・れいこ)

千葉大学大学院理学研究院 生物学研究部門 形態形成学研究室 准教授

神奈川県生まれ。1998年フェリス女学院高等学校卒業。2007年東京大学理学系研究科生物化学専攻博士課程修了。博士(理学)。理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター(CDB)研究員、東京大学大学院新領域創成科学研究科 日本学術振興会特別研究員などを経て、22年より現職。専門は発生生物学。とくに昆虫の形態形成をショウジョウバエのクチクラの立体構造から調べている。

ショートムービーで見る研究のあらまし

INDEX

昆虫の多様な「かたち」はどうやって生まれるのか?

地上に100万種以上いるという昆虫の多様性は、どのようにして生まれたのだろう?

キイロショウジョウバエの全ゲノムが2000年に解読されて以来、さまざまな昆虫でも遺伝子レベルの研究が始まり、昆虫の進化や生理機能などが次々に明らかになっている。ところが、昆虫の体の形を決めるメカニズムについてはいまだに謎が多い。千葉大学の田尻怜子先生は、「クチクラ」から昆虫の体がどのように形づくられるのかを研究している。

クチクラとは生物の体を覆う膜のこと。昆虫、クモやムカデ、甲殻類といった節足動物の外骨格もクチクラだし、植物の葉や茎の表面を覆っているのもクチクラだ。主成分は表皮細胞から分泌されたタンパク質とキチンという繊維質の糖で、その組み合わせによって、緻密な立体構造をつくり、さまざまな機能を生み出している。

クチクラの大きな役目は、外部の刺激から生物の体を守ること。また、ヒトにとっての骨のように、体を支える働きもある。たとえば、カブトムシの上翅(じょうし)ではキチンの繊維が互い違いに重なりあって、合板のように頑丈な構造をつくり出している。

一方で、タマムシやモルフォチョウの翅の色もクチクラの産物だ。クチクラのタンパク質がつくった多層膜が光の干渉を起こし、色素を使わずに美しい構造色を生み出す。アメンボが水の上をスイスイと移動できるのも、クチクラの撥水(はっすい)機能による。

こうしたクチクラの構造や機能はすでに多くの研究によって物理的に明らかにされ、それを人工的に模倣した素材がさまざまな工業製品にも応用されている。しかし、昆虫自身がその立体構造をどうやってつくり出しているのかという生物学的な問いは、長らく置き去りにされてきたという。

「私たちはこの問いを、ショウジョウバエを使って解き明かそうとしています。残念ながらタマムシやチョウはライフサイクルが長く、遺伝子を使った実験手法もまだ確立されていません。でも、モデル生物であるショウジョウバエなら遺伝子情報も解読されているし、さまざまな実験手法や変異体の作成も進んでいます。そこで、ショウジョウバエを使ってクチクラの詳細な形成メカニズムを解明してみようと考えたのです。ショウジョウバエで明らかになったことは、おそらくほかの昆虫にも応用できるはずです」

研究室のショウジョウバエを見せてもらった。バイアル(管瓶)と呼ばれる飼育ビンが恒温器の中にズラリと並んでいる。ショウジョウバエを使うメリットは、①飼育が容易で高価な餌も不要でスペースもさほど取らない。②受精卵から成虫になるまで約10日程度と世代が短い。③遺伝子を導入したり特定の遺伝子を破壊したりするなど遺伝子操作が比較的簡単にできる。④変異体のデータベースが充実している。⑤ショウジョウバエの遺伝子の70%はヒトの遺伝子と共通しており、ヒトの病態解明への応用可能性がある、など多数あり、ノーベル賞を6度受賞したモデル生物。

細胞が体の形を決める研究から、クチクラが形をつくる研究へ

そもそも田尻先生が昆虫の体の「かたち」に興味を持ったきっかけは何だったのだろう。

「とくに生き物好きでもなかったんですが、中学生のとき、たまたま見学に行った生物部の部室にアカハライモリがいたんです。一目でカワイイ!と思って入部しました。生物部といっても、生き物の世話をしつつ簡単な観察や実験をするゆるい活動です。でも、女子ばかりでワイワイやっているうちに、卵のようにシンプルな丸いものから、生物の複雑な形が生まれるのはなぜだろうと疑問を持つようになったんです」

部室で生物の本を読み始める一方で、授業では物理や工学系が得意だった先生は、なんとなく理系分野の研究をやりたいと考えて東京大学理科Ⅰ類に進学。1、2年は教養学部で広い分野を学びながら、進むべき道を絞り込もうと考えた。そしていろいろな科目の講義を聴くなかで、中学の生物部で抱いた素朴な疑問がよみがえってきたという。

「1年の生物学で浅島誠(あさしま・まこと)先生*の講義を聴くチャンスがあったんです。浅島先生は、アクチビンが器官形成の誘導物質として働くという教科書にも載っているしくみを明らかにした研究者で、講義では生物の形に関する研究について話してくださいました。そのとき、生物部の活動で抱いた『生き物の形はどうやってできるのか』という素朴な疑問が、立派な学問として成立するんだと初めて知ったんです。そして、改めて遺伝子と形の関係を研究してみたいと考えるようになりました」

*浅島誠先生のアクチビンの研究については、フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療 第2回「細胞の不思議〜ヒトのからだができるまで」を参照。

・本編アニメーション

・インタビュー「誘導物質を発見しない限り生物学の発展はない」という強い思いで研究に打ち込む」

大学3年で理学部の生物化学科に進んだ先生は、4年生でショウジョウバエの体の形成を研究している西郷薫(さいごう・かおる)先生の研究室に入った。そこで、当時助手だった小嶋徹也(こじま・てつや)先生のもと、念願の生物の形の研究をスタートした。

「生物の体はたくさんの細胞の塊です。DNAの塩基配列が、体のどこに何をつくるかという間取り図を決めて、それに沿ってタンパク質をつくり体のパーツを組みあげていきます。私は大学院ではショウジョウバエの肢(あし)に注目して、どの細胞が肢のどの部分に何をつくるのかを研究していました。しかし徐々に、細胞が体をつくる間取り図より、実際に形をつくるプロセスの方に興味が沸いてきました。そして、ちょうどそのころ、細胞が動的に変化していく過程をリアルに捉える分子生物学の技術が、私たちの研究でも使えるようになってきたのです」

これは面白いと思った先生は、やはりショウジョウバエを使って組織の形態形成のしくみを研究している神戸・理化学研究所の林茂生(はやし・しげお)先生の研究室に博士研究員として入り、それまでの経験を生かしてショウジョウバエの肢の形が蛹(さなぎ)の中で急激に完成していくプロセスを調べていった。

そして、顕微鏡でいろいろな時期の幼虫のサンプルを見ているときに、形がつくられる途中の状態のクチクラを偶然、見つけたという。

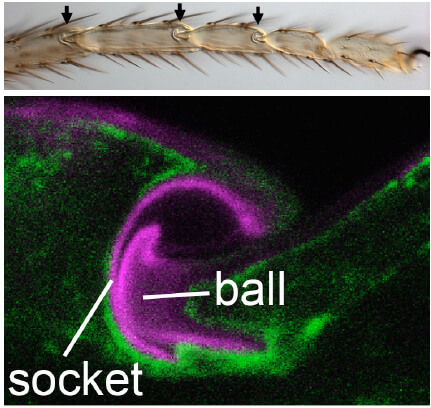

「肢関節の構造は、まずくぼみができて、その中にボール状のクチクラと、受け皿となるソケット型のクチクラがぴったりはまってできあがります。私が見たのはくぼみができた細胞の中に、球状のクチクラの形がちょうどでき始めたところでした。ソケット型のクチクラはまだできておらず、『先にボールができるのか』と驚きました。全体がなんとなくでき上がっていくのではなく、合理的な順番が計算されていたんです。肢の関節のクチクラが形成されるプロセスは誰も論文にしていなかったので、改めてきちんと調べて論文にしました。『これは新しい研究テーマになる』と考え、本格的にクチクラの研究にシフトしていったのです」

2010年6月15日付 理化学研究所プレスリリースより

(上)ショウジョウバエの肢の断面像。矢印部分にボール&ソケット構造の関節が見える。

(下)ボール&ソケット構造は、細胞外のクチクラ(紫)で形成されている(緑は細胞骨格)

蛹の体形はクチクラの「プリーツ」が決めていた!

先生がクチクラの研究をスタートした当時、甲虫の構造色やアメンボの脚の撥水機能といったクチクラが生み出す構造の解明には多くの人が取り組んでいた。しかし、クチクラの形成については関与するタンパク質の種類がわかっていたくらいで、それを研究テーマに取り組んでいる人も少なかったという。

「おそらく、クチクラに興味を持つ研究者は昆虫自体が好きな人が多いのだと思います。ショウジョウバエは昆虫ファンからの人気は低いのですが、遺伝子を操作するいろいろな研究技術が進んでいるので調べられることは多いんです。そこで、今後のテーマとして、ショウジョウバエの変異体をつくってクチクラのタンパク質の働きを解明してみようと決めました。ちょうど東京大学で昆虫の擬態や変態に関する分子機構を研究している藤原晴彦(ふじわら・はるひこ)先生*にお世話になっていた時期です」

*藤原晴彦先生の研究については、いま注目の最先端研究・技術探検!第48回「昆虫の『擬態』をテーマにDNAに書き込まれた進化の歴史を見つめる」を参照。

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/technology/48/index.html

それにしても、ショウジョウバエの幼虫は白くて柔らかくて、ちっともクチクラっぽく見えない。いったい、どんな機能があるのだろう。

「まさに、その“クチクラっぽくない”ところが、ショウジョウバエを選んだもうひとつのポイントです。白く見えるのはクチクラの下の脂肪組織。ショウジョウバエの幼虫のクチクラは無色透明の薄いフィルム状なので脂肪が透けて見えるのです。だから、クチクラの中のタンパク質や糖にGFPという緑色蛍光タンパク質を発現させれば、外からでもその位置が光って見えます。それによってクチクラの立体構造や、タンパク質の分布を立体的に捉えることができるのです」

なるほど。たしかに、タンパク質の働きを調べる研究素材としてはもってこいだ。ちなみに、ショウジョウバエのクチクラに関連するタンパク質は160種くらいあるといわれ、その中にはほかの昆虫のクチクラタンパク質と共通した特徴を持つものも多くあるという。田尻先生は、ショウジョウバエのクチクラタンパク質をつくる遺伝子を1つずつ阻害した変異体をつくり、体にどんな異常が出るかを調べていった。そのなかで、正常よりも細長い蛹になる変異体があることに気がついた。

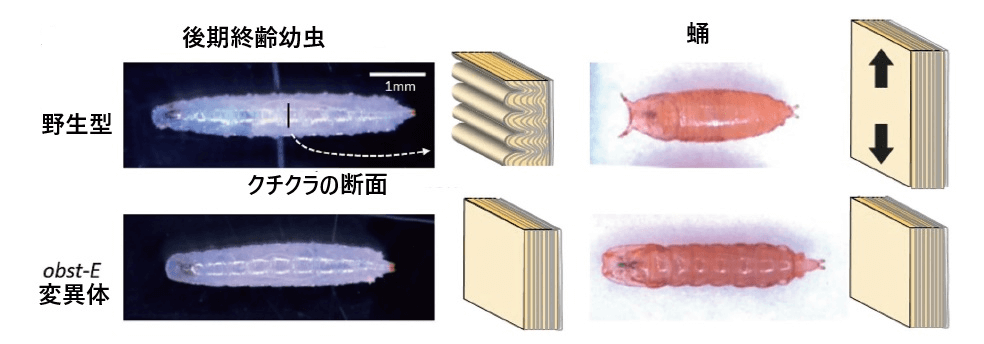

「正常なショウジョウバエの幼虫は細長いのですが、蛹になるときに体型がラグビーボールのように少し太くなるんです。そこで、変異体の蛹の体型異常がどの時点で起きるのかを時間を追って調べてみると、蛹になる直前までは野生型と同様に細長いことがわかりました。つまり、異常が起こるのは、幼虫から蛹になるタイミングのはずです。その仮説に沿ってさらに調べていくと、野生型の場合は、幼虫の時期に胴回りの方向にクチクラがプリーツ状に折りたたまれていることに気づきました。ところが、変異体の幼虫にはそのプリーツがありません。細長い蛹は、クチクラタンパク質の変異によってプリーツをつくることができなかった。プリーツは蛹になるときに展開して、体を太くするための『伸びしろ』だったのです」

Tajiri et al., Mechanical Control of Whole Body Shape by a Single Cuticular Protein Obstructor-E in Drosophila melanogaster(単一のクチクラタンパク質Obstructor-Eによるショウジョウバエ全身体型の機械的制御)PLOS Genetics 2017年1月より一部改変

野生型と変異体の後期終齢幼虫と蛹の体型。各図の右側はクチクラの構造の模式図。ハエの場合は、終齢段階の幼虫が蛹になるときにクチクラを脱ぎ捨てず、使い続ける。野生型では終齢幼虫の体表のクチクラのプリーツ構造が広がるためラグビーボール形の蛹になる。

クチクラタンパク質の生み出す形が、蛹の体型変化を促すように設計されていることは新たな発見で、研究結果は2017年に論文として発表された。クチクラは単に、細胞がつくった形を覆うだけではなく、独自に体型をつくる機能も担っていたのだ。

太っちょ幼虫は、クチクラの「コルセット」が壊れていた!?

ショウジョウバエのクチクラは卵の中でだんだんと形成され、幼虫はできあがったクチクラを身にまとって孵化(ふか)する。その後、幼虫は脱皮を繰り返して成長していくが、脱皮をしない時期にも体はどんどん大きくなるそうだ。先生の研究によると、成長期には体重にして100倍、体長で5倍も大きくなるという。脱皮をしないのに、どうしてそんなに大きくなれるのだろう。

「じつは、それを可能にしているのもクチクラのタンパク質なんです。クチクラは蛹の体型だけでなく、幼虫の成長過程の体型づくりにさまざまな機能的役割を果たしていることが研究によってわかってきました。しかも、蛹になる前のプリーツとはまったく異なるしくみがあるのです」

ショウジョウバエの変異体として昔からよく知られているものにTubby(タビ―)変異体がある。英語の「tubby(太っちょ)」から命名された名前で、その名の通り、Tubby遺伝子(Tb)が壊れた変異体は体型が太く短くなる。しかし、なぜ体型に異常が起きるのかはこれまで明らかになっていなかった。

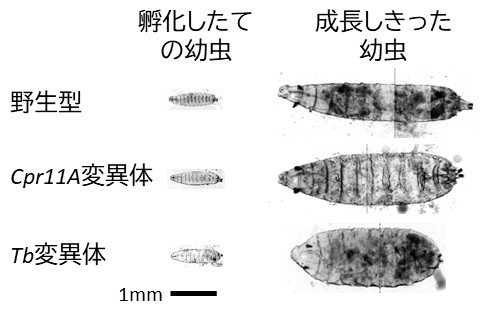

「Tbはクチクラタンパク質の1つをつくっていますが、私が調べていたクチクラタンパク質の遺伝子Cpr11Aの変異体も、幼虫が太ってしまう特徴がありました。そこで、何か共通することがあるのではと思って一緒に調べることにしました。まず、異変が起きるタイミングを調べると、いずれも孵化したてのときは正常で、幼虫が成長する過程で徐々に太っていくことがわかりました」

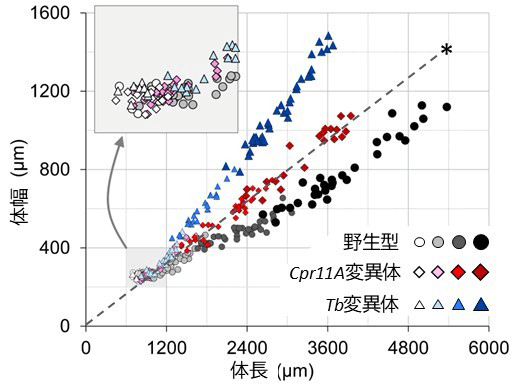

Reiko Tajiri et al., A corset function of exoskeletal ECM promotes body elongation in Drosophila(外骨格型細胞外マトリックスのコルセットの機能がハエのスレンダーな体型をつくる)Communications biology 2021年1月より一部改変

次に、幼虫が太くなる理由をクチクラから調べてみた。「脱皮をしないのに太くなるのは、クチクラが風船のように膨らむからだ」という仮説を立てて、実際にクチクラを縦横に引っ張って伸長率を測り比較した。

「すると、予想通りTb変異体のクチクラは正常な幼虫より胴の幅方向(胴回り方向)に伸びやすいことがわかりました。また、Cpr11A変異体はTb変異体より少し低い伸長率でしたが、やはり正常のものより胴の幅方向(胴回り方向)への伸長率が増加していたのです」

Reiko Tajiri et al., Communications biology(2021)より一部改変

野生型・Cpr11A変異体・Tb 変異体の幼虫の体長(L)と体幅(W)の関係。

*で示した破線は体長と体幅が同じ伸長率になる場合。

プロットの大きさ(色の濃さ)の4段階は、幼虫の成長過程を4段階に分けた各段階に対応している。

つまり、クチクラタンパク質がちゃんと働くと幼虫は胴回り方向に伸びにくくなる。TbやCpr11Aのつくるクチクラタンパク質がコルセットのように体を締めつけて、幼虫が太るのを抑制していたのだ。

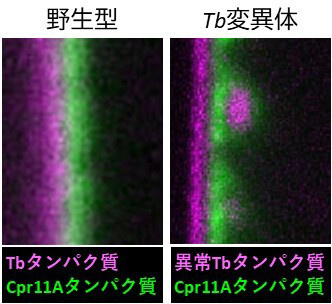

太る原因がわかったので、今度はクチクラの伸長率を決めるタンパク質がどこにあるのかを調べた。クチクラに層構造があることは知られていたので、GFPを使いタンパク質を光らせて層構造における分布を記録していった。

「それぞれのタンパク質を異なる蛍光色で確認できるようにして調べてみると、正常なクチクラではTbとCpr11Aがつくったタンパク質が美しい二層構造をつくっていました。そして、Tb変異体ではTbのつくるタンパク質がなくなるのではなく、タンパク質に異常が起きていることもわかりました。その結果、クチクラの層構造が乱れ『クチクラのコルセットが壊れてしまった』ことで、幼虫は太ってしまったのです」

Reiko Tajiri et al., Communications biology(2021)より一部改変

野生型(左)の幼虫クチクラにおけるTb タンパク質およびCpr11A タンパク質の局在(左)と、Tb 変異体(右)におけるTb タンパク質およびCpr11A タンパク質の局在。

ちなみに、太っちょ幼虫は成体になっても太く短い体型のままだ。ショウジョウバエは終齢幼虫の皮膚がそのまま硬くなって蛹になる。だから異常な形のクチクラの中でつくられた成体は、体型をそのまま引き継いでしまうと考えられる。四角い箱の中でスイカを育てると、四角いスイカができるのと同じ理屈だ。

キンバエのクチクラから、タマムシの構造色を解明したい

田尻先生は、数年前からキンバエを使った研究もはじめている。キンバエはその名の通り体がキラキラと光っているが、あの色はタマムシと同様、クチクラの多層膜による構造色だ。そこで、キンバエのクチクラの多層膜を調べて、構造色がどんなタンパク質でどのようにつくられているかを解明したいという。

「ショウジョウバエの2層構造の形成過程がわかってきたので、キンバエについても解明できるのではと期待しています。ただ、キンバエの飼育はショウジョウバエより難しく、一時は頓挫していました。最近着任した新しい博士研究員が、現在、一生懸命飼育をしてくれていて、今度こそうまくいくといいなと思っています。キンバエもゲノムは解読されているので、タマムシにつながるような研究結果が出せればと思っています」

さらに、これまでショウジョウバエで研究してきたクチクラによる体形の変化についても引き続き研究を進めている。昆虫はテントウムシのような丸い体形からナナフシのように細長い体形までさまざまな違いがある。その多様性は生息環境や生存競争を経た進化によるものだが、その体形をどうやってつくりあげてきたのかを、クチクラの研究から明らかにしようというのだ。

「ショウジョウバエの体形にクチクラが関与していたように、クチクラタンパク質の進化によって昆虫の体形の多様性が生まれたという可能性も考えられます。そんな夢を描きつつ、当面は目の前にあるショウジョウバエの研究を片付けていこうと思います。ショウジョウバエのクチクラタンパク質もすでに70種類ほどの突然変異体をつくりました」

ショウジョウバエのクチクラタンパク質の解析も半分以上進んでいるわけだ。

コツコツと研究を続ける先生にとって、研究の面白さはどこにあるのかと尋ねると「思いがけない発見が新しい研究につながっていくところ」という答えが返ってきた。

「顕微鏡でつくりかけのクチクラを見つけたのも、別の現象を追いかけているときでした。変異体の研究も、野生型のショウジョウバエを見ているだけでは気づかないことが、変異体を見て初めて見えてきます。生き物はこんなところまで計算していたんだと感動します。この楽しさは人の話を聞くだけでは味わえない、自分でやってみないとわからないものだと思います」

最後に、先生から読者に向けたメッセージをいただいた。

「高校生のころはテストでいい点が取れる得意科目と、自分が本当に興味のある科目を区別するのは難しいと思います。でも、大学に入って研究を始めると、答えがない問題の解き方を自分で考え出したり、問題自体を見つけたりすることがとても重要になります。点数で人と比較しても意味のない世界です。他人からの評価ではなく、自分が心底好きだと思えることが本当に大事になります。私も大学で受けた生物の講義で、自分がずっと持ち続けていた疑問を研究してもいいんだと気づきました。だから、得意な科目だけでなく、好きなことに出会えるように視野を広く持っていろいろなことを幅広く学んでほしいなと思います」

ショウジョウバエでクチクラを研究している研究室は、世界的に見ても片手で数えるほどしかないそうだ。研究者自体が少ないから、自分でゼロから調べなければならないことも多い。しかし、ライバルも少ないので、他分野の研究者が見つけた“クチクラ情報”が集まってくる良さもあるという。みんなが注目する分野をあえて選ばず、好きなことファーストで切り拓いた世界は、一周回ってみんなの研究ともつながっていきそうだ。

(2025年8月8日更新)