───タンパク質の形(構造)と役割(機能)について、もう少し詳しく教えてください。

タンパク質の形はそのままどんな役割を果たすのかにつながっています。たとえば、筋肉の中には、アクチン、ミオシンなどのタンパク質がありますが、これらのタンパク質は、ゴムのように縮んだり、伸びたりして、筋肉特有の柔らかな動きを可能にしているのです。また、細胞の中でイオンや栄養を汲み出したり、汲み入れたりしてポンプのような役割をしているタンパク質は、そうした動作がしやすいように、穴があいてそこにイオンや栄養などを入れられるような構造になっています。ヒモ状のDNAを切断するタンパク質は、これをつかみとって切り取るような形をしています。胃の中に入ってきた食べ物を消化するときにも、脂質、糖、タンパク質では、それぞれ構造が違っています。ですから、形を見るとどんな機能を持ったタンパク質なのか推定できるようになる場合が多いのです。

|

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

───構造と機能に目が向けられるようになった理由はどこにあるんですか。

タンパク質は、生命現象にかかわる重要な物質で、構造と機能を研究することが生命現象の解明につながるため、最先端の生命科学分野での研究が盛んになったのです。また、そうした研究によって、医療や薬学分野への応用も期待されています。

たとえば、同じアミノ酸の配列からできているタンパク質でも、認知症の一種であるアルツハイマーや狂牛病(BSE)の原因となるプリオンは、正常なタンパク質とはペプチド結合の折りたたみ方(立体構造)が違うだけの物質です。そのため、その構造を研究すれば、医療への応用が可能になると考えられています。

───実際に薬などをつくるときにも役立つのでしょうか。

ええ、インフルエンザウイルスの治療薬で話題になっているタミフルという薬は、インフルエンザウイルスが持っているノイラミニダーゼというタンパク質の形をもとに開発されたものです。このタンパク質は、感染相手の細胞にぴったり結合し、糖を分解して感染するという性質を持っています。そこで、ノイラミニダーゼの形を研究し、その形にぴったり結合し、しかもノイラミニダーゼの働きを抑える薬ができれば、インフルエンザウイルスの感染を抑えられると考えられたのです。そこでコンピュータによってノイラミニダーゼにぴったり結合する形の新薬を設計し、できあがった薬がタミフルなのです。

インフルエンザウイルスだけでなく、がん細胞の増殖を防ぐ上でもこうした形や機能の研究が求められているのです。

───先生は構造と機能についてどんな研究をされているのですか。

これまでタンパク質は20種類のアミノ酸から作られていて、立体的な構造を持ち、その構造が機能に密接に関わっていることをお話ししてきました。私の研究テーマの一つは、染色体の中のタンパク質の構造についてです。

ヒトの一個の細胞には遺伝情報を担うDNAが入っていて、その長さはおよそ2mにも達します。そんなにも長いDNAは、そのままでは細胞の中には収まりません。なにしろ、細胞の大きさはわずか10マイクロメートルなのですから。そこでDNAは、折りたたまれ、巻き取られて染色体の中に存在していますが、その巻き取りとDNAの読み取りを担当しているのがクロマチンというタンパク質です。

クロマチンの構造やダイナミックな動きは、遺伝子の発現、複製、修復など、DNAが関わる機能の制御に重要な役割を果たしていることが最近の研究でわかってきました。DNAと病気とは密接な関係を持っていて、こうした研究を通じて、病気に関連したタンパク質の構造や機能などについて研究しようとしています。

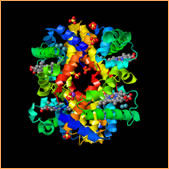

▲ 真核生物の細胞には核があり、その核の中には染色体が入っている。染色体はDNAがコイル状に巻かれたものであるが、DNAが巻かれる際にもタンパク質が重要な役割を果たしている。

DNAは、コアヒストンというタンパク質の周囲を1.75回転して巻きつき、その長い鎖をコンパクトに収めている。

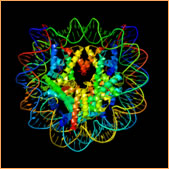

ヒストンにはいろいろな種類があるが、ヒストンH1は、巻きついたDNAの鎖をつなぎとめるなどの役割を果たしている。

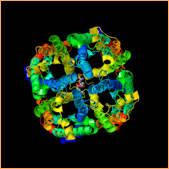

染色体は、図のようなヌクレオソーム構造やクロマチン構造が数珠のようにつながったものである。