マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第27話 脳の透明化

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

透明化とは!

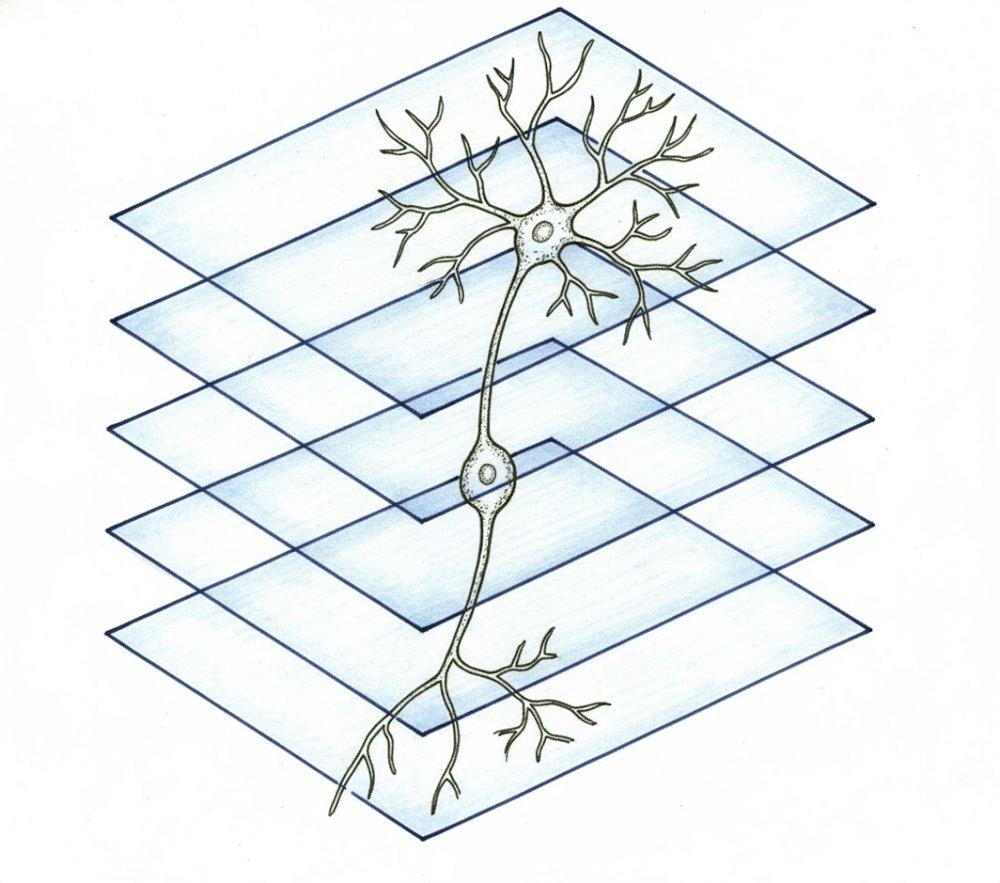

これまで脳の構造を研究するときは、脳を薄くスライスして顕微鏡で見るという方法が取られていた。でもスライスでは、複雑に絡み合った神経の「つながり」が途切れてしまって立体的な構造がわかりにくい。立体にするには、何百枚ものスライスを作って画像を撮影して、それを後でパズルのように組み立て直すという、とてつもない作業が必要だった。

そこで生まれたのが、「脳を透明化」するというアイデアだよ。

そもそも私たちの脳がなぜ透明じゃないのかというと、脳の中で「光がバラバラな方向に散らばってしまうから」だ。これを光の散乱(さんらん)という。

脳の中には主に水やタンパク質、細胞膜を構成する脂質(=あぶら)など、屈折率がバラバラな物質が複雑に混じっている。このため、脳に入った光は、それらの境目で直進できなくなり、組織の中で散らばってしまうため、奥まで見通せないってわけドキ。

透明化する方法

光がまっすぐ進めないから脳は透明に見えない。それならば、光の進みをジャマしている原因を減らせばいい。特別に配合した液体(試薬)につけて透明にするよ。大きく分けて、次の二つの方法がある。

一つ目は、「脂質を取り除いて光の散らばる原因を減らす」、もう一つは「組織の屈折率を揃えて光が散らばりにくくする」こと。

すりガラスを思い浮かべてみて! 表面がざらざらしていて光がバラバラな方向に屈折したり乱反射したりしているから向こうが見えないけれど、すりガラスを水でぬらしたりセロハンテープを貼ったりすると、ガラスの表面のでこぼこが平らになって向こう側がちょっと透けて見える。

透明化した200㎛厚のサンプルを見せてもらったドキ。

いろいろな透明化技術

これまでさまざまな透明化法が開発されてきた。代表例を紹介するよ。

CUBIC(キュービック)法

洗剤のようなはたらきをもつ薬品(界面活性剤)を多く含む特別な溶液に浸して、光を散乱させる原因となる脂質を取り除いて透明にする手法。2014年4月、東京大学の上田泰己(うえだ・ひろき)教授や洲﨑悦生(すさき・えつお)講師*(現・順天堂大学大学院医学研究科・主任教授)らが発表。脳だけでなく、全身の透明化にも成功している。

*洲﨑悦生講師:「これから研究の話をしよう」第3回「マウスを透明化して生命現象のシステムを解き明かす」で、洲﨑先生が高校生たちにCUBICについて詳しく紹介している。

CLARITY(クラリティ)法

脳をゲル(ゼリーのようなもの)で固めてから界面活性剤に浸し、長時間電気を流して脂質を取り除く。2013年5月スタンフォード大学のカール・ダイセロス(Karl Deisseroth)らが開発。

DISCO(ディスコ)法

脂質を効率よく取り除く有機溶媒という液体を使って、組織を短時間で一気に透明にする。2012年にアリ・エルトゥルク(Ali Ertürk)らによって発表され、その後さまざまな改良法が開発されてきた。

SeeDB(シーディービー)法

ハチミツや果物などに多く含まれるフルクトース(果糖)を使った水溶性の試薬に浸して、屈折率を高い状態に持ち上げて揃える。光が散らばりにくくなることで、脳の構造を保ったまま、中まで観察できるのが特長。2013年6月理化学研究所の今井猛(いまい・たけし 現・九州大学大学院医学研究院・主幹教授)チームリーダーらによって開発された。

Scale(スケール)法

タンパク質変性作用のある尿素を主成分とする。界面活性剤濃度が低く処理時間も短いため、蛍光タンパク質の消光が少なく、また微細構造が保持できる特長がある。2011年に理化学研究所の宮脇敦史(みやわき・あつし)*チームリーダーや濱裕(はま・ひろし)博士(当時・専門職研究員)らによって開発され、その後、日置先生たちも加わってScaleS法、ScaleSF法と改良されてきた。

*宮脇敦史:詳しくは「いま注目の最先端研究・技術探検!」第14回「蛍光タンパク質を使って、生きた細胞の活動をリアルタイムに観察」を参照。

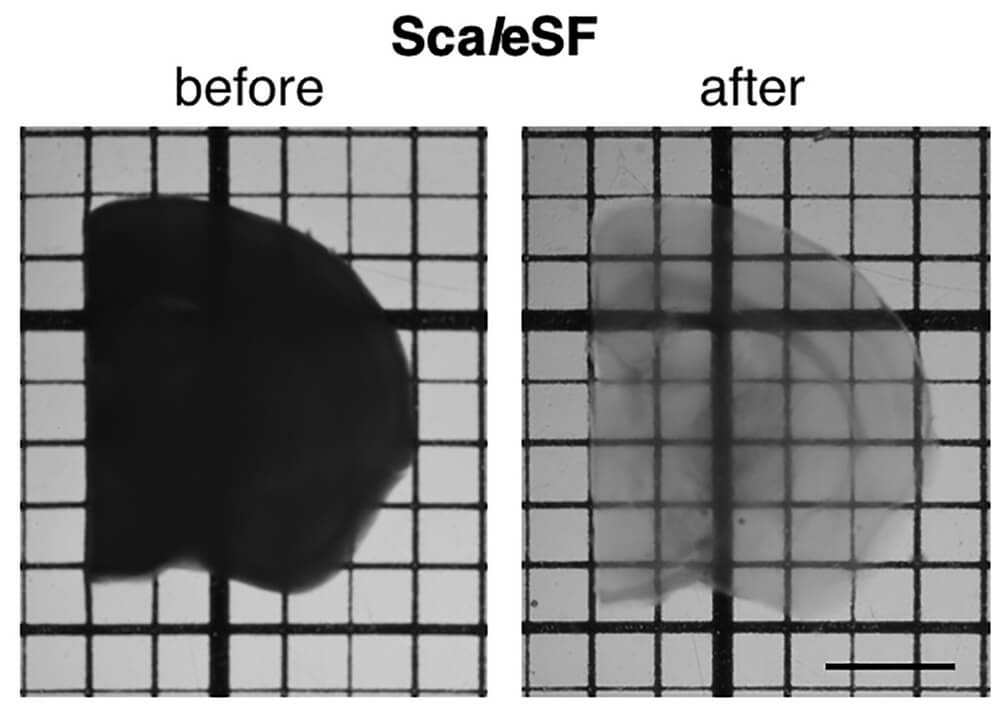

マウス脳から切り出した1mm厚の組織をScaleSF法で透明化。右が透明化後。

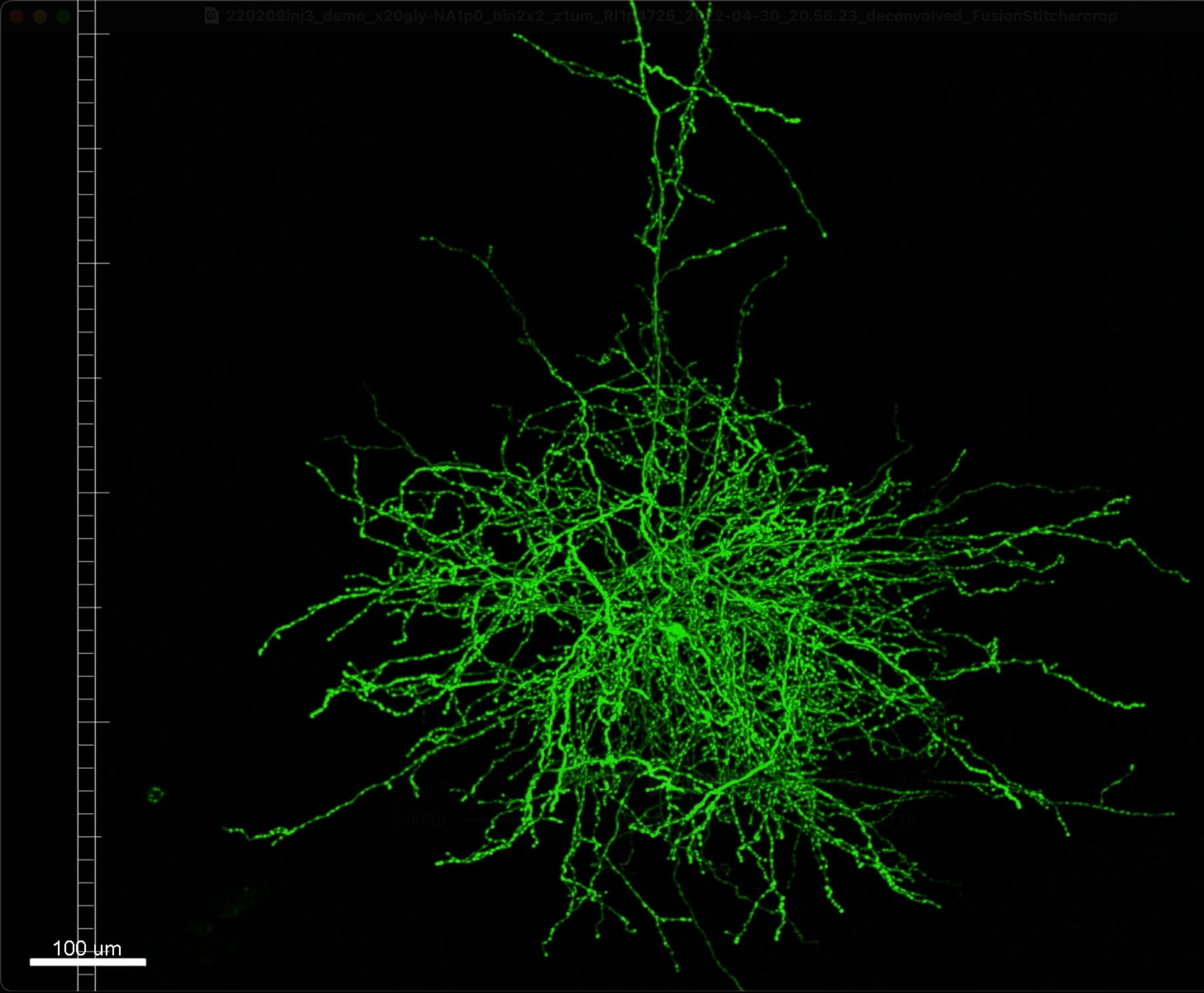

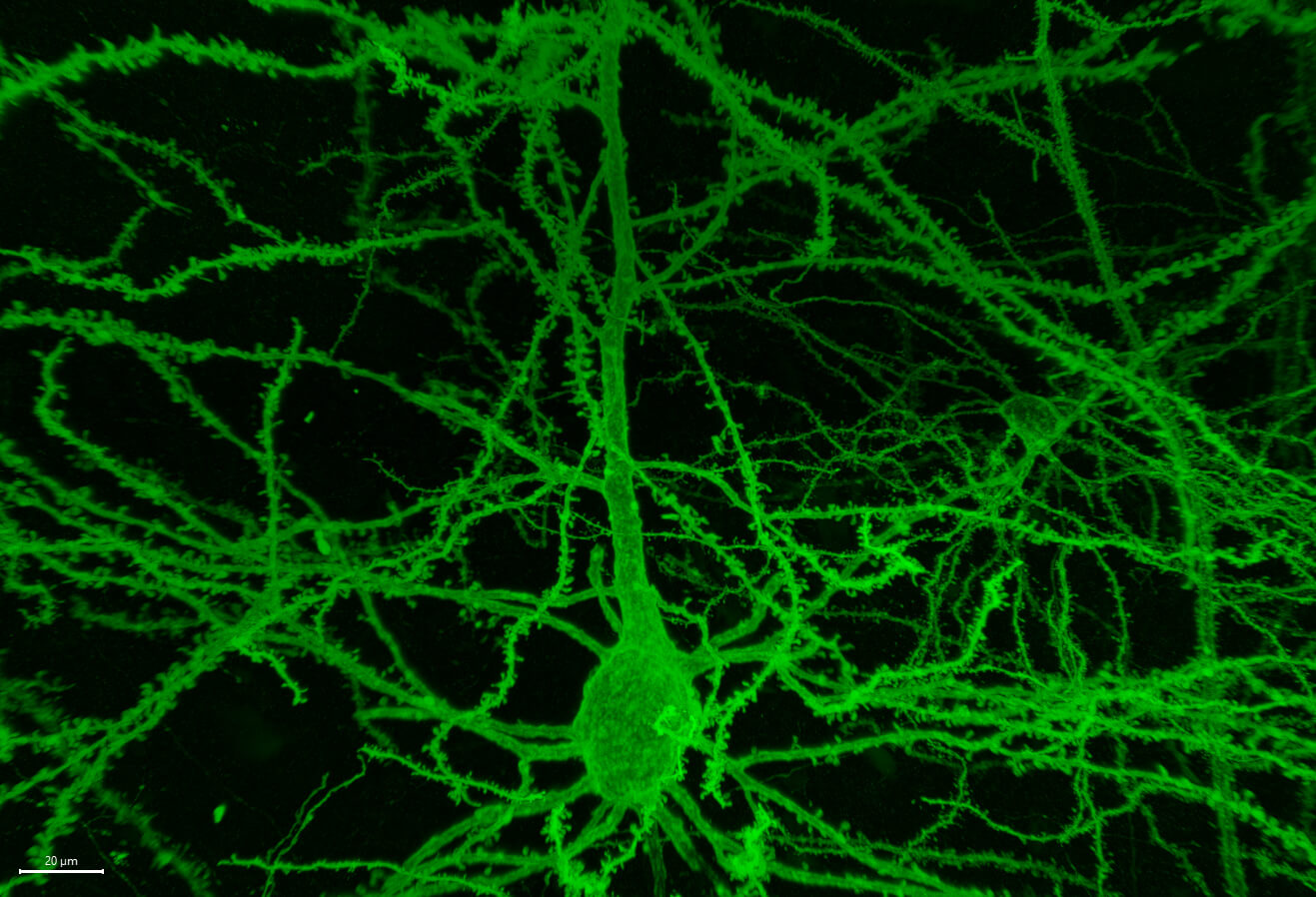

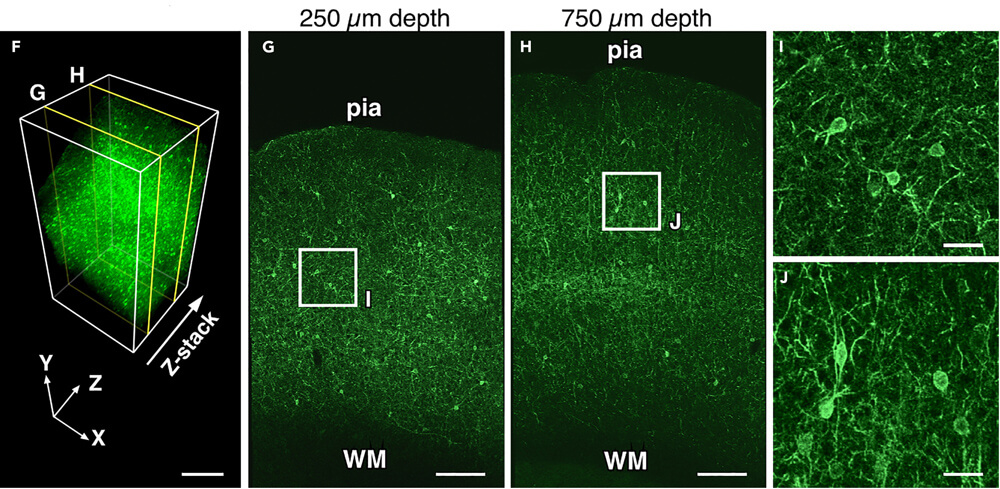

ScaleSF法で透明化した1mm厚のマウス脳を共焦点レーザー走査顕微鏡(CLSM)を用いて観察。250μm(G)と750μm(H)のいずれの深さでも、神経細胞の樹状突起や細胞膜がはっきりと確認できる(IとJの拡大画像)。蛍光シグナルと膜構造の両方が保持されていることがわかり、さらに深部まで観察可能であることから、ScaleSFの高い透明化能力が示されている。

生きている脳も透明に!

いま紹介したのは、死んだあとの組織を透明にする方法だけど、2025年8月にはマウスの頭蓋骨を生きている状態で透明化する技術が報告された。新潟大学脳研究所の三國貴康(みくに・たかやす)教授や田井中一貴(たいなか・かずき)教授たちが開発した「SeeThrough(シースルー)法」で、生体にも安全な試薬を頭蓋骨に塗るだけで、わずか1時間以内に透明化することができる。この方法を使えば、頭蓋骨を取り除かなくても、脳の中の神経細胞の形やその活動の様子を生きたままでリアルタイムで見ることができるようになったんだって! さらに、九州大学の今井猛教授らは、生きたままの細胞や組織をより深いところまで蛍光イメージングするための低侵襲な透明化技術「SeeDB-Live法」の開発も進めている。

すごいドキ・・・・

見たい部分を観察するために目印をつける

さて、脳を透明にしても、そのままでは「透明なゼリー」のようなもので、どこに何があるかわからない。ここで必要になってくるのが、“見たい部分だけ”に目印をつけること。これは、インクで絵に色をつけるように、特定の物質や細胞を標識するってことドキ。どんな方法があるかというと…

1. 抗体染色

体の免疫システムのしくみを利用して、特定の物質を「見える化」する方法。ウイルスや細菌などの敵が体に入ってくると、その敵を攻撃したり、目印をつけたりするために、抗体がくっつく役割をする。こうした抗体に光る物質(蛍光物質)をつけておくと、抗体がくっついたところだけが光るようになる。その結果、脳の中で特定のタンパク質がどこにあるかを調べることができるんだ。

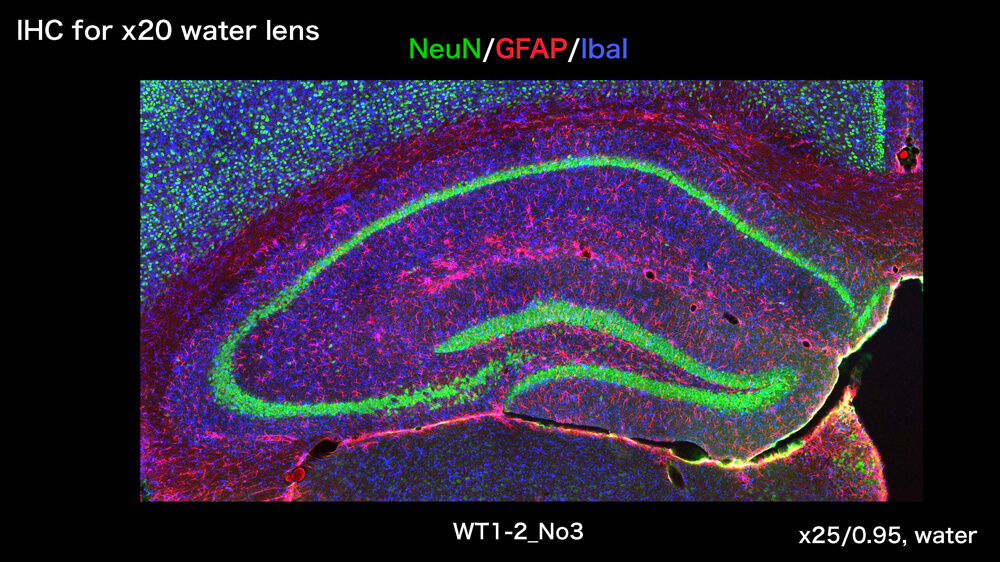

免疫組織化学 (IHC) によって染色された海馬組織の顕微鏡画像。特定の細胞種を識別するために、3種類の蛍光マーカーが使用されている。NeuN(緑):神経細胞を標識。GFAP (赤紫~マゼンタ):アストロサイトを標識。Iba1 (青):ミクログリアを標識。

2. 遺伝子改変マウス

受精卵の段階で、特定の神経細胞が光るように設計した遺伝子を組み込んでおく。マウス脳内の特定の神経細胞で光るタンパク質(蛍光タンパク質)がつくられるようになり、神経細胞の形を蛍光顕微鏡で観察することができる。

3. ウイルスベクター

ベクターとは「運び屋」という意味で、ウイルスが細胞の中に入り込む性質を利用する方法。毒性をなくしたウイルスに光るタンパク質を発現する遺伝子を組み込む。こうしてできたウイルスベクターを脳内の特定の場所に注入すると、その周辺の細胞がウイルスに感染して光るようになる。光るようになった細胞を調べると、細かな形を詳しく観察することができ、たとえば神経細胞から伸びている軸索が脳のどこに向かっているのかをたどることもできる。日置先生はウイルスベクターで目印をつける方法も得意で、年間200種類をつくっていて、他の研究者にもたくさん提供しているんだって。

目的にあわせて、最適な透明化法や目印のつけかたを選ぶことが大切だよ。ここで注意したいのが、データサイズ。脳を立体的に観察するには、断面画像をたくさん撮影して三次元化する必要があり、データ量はとても大きくなる。何をどれくらいの解像度で見たいかによって、試料の大きさや観察方法を選ぶことが重要なんだそうだ。

Scale法を改良。「森も木も枝も葉も細胞も」一度に解析

日置先生が脳の透明化に興味を持ったのは、脳の神経回路を調べる研究を進める中で、従来の方法には限界があると感じたことがきっかけだった。脳が実現する高次機能(思考、記憶、判断などの複雑なはたらき)を理解するためには、「かたち」をしっかり見ることが重要だ。そこで、脳から厚さ数十マイクロメートルの薄いスライス標本を何百枚も作製し、それらをていねいに観察して神経細胞の全体像を再構築する作業に取り組んでいた。一つのサンプルを再構築するのに、数カ月もの時間がかかることもあったそうだ。

そんなときに、三次元構造をそのまま観察し、データ化できる透明化技術に興味をもつようになった。いくつかの透明化法を試してみたものの、脂質を取り除く方法では、シナプスの膜構造が壊れてしまうという問題にぶつかった。日置先生は、神経細胞の全体像だけでなく、シナプスの構造も電子顕微鏡で詳しく観察したいという目的を持っていたため、脂質の除去による構造破壊は大きな問題だった。そこで出会ったのが、宮脇敦史先生らが開発を進めていたScale法だった。実際に試してみると、シナプスの膜構造がよく保たれていることがわかり、こうして日置先生は、理化学研究所でScale法の開発・改良に参加することになったんだ。

日置先生が強調するのは、脳の構造を探るにあたっては、「森も木も枝も葉も細胞もすべて」を観察しなければならないということドキ。たとえば、神経細胞の軸索は非常に長く、マウスで数センチメートル、ヒトでは約1メートルにもなるものがある。一方で神経細胞の細胞体の大きさは直径20マイクロメートル程度しかない。さらに、神経細胞どうしがネットワークをつくるときにできるシナプスの大きさは数百ナノメートルと、ナノレベルだ。つまり、神経回路を本当に理解するためには、ナノというとても小さな構造から、全体に広がる配線まで、異なるスケールを同時に解析する必要があるってことドキ!

注:1ミリメートル=1000マイクロメートル(㎛) 1マイクロメートル=1000ナノメートル(nm)

日置先生は、脳の構造をより観察しやすくするためのScale法の改良に参画し、透明化を早く行いながら本来の構造をしっかり保てるScaleS法を開発した。さらに、透明処理工程に改良を重ねてScaleSF法を開発し、2022年には超微細構造へのダメージを最小限に抑えることにも成功! その結果、全脳スケールからシナプススケールまで、見たい構造にズームインして電子顕微鏡解析を行うことができるシステムを編み出した。

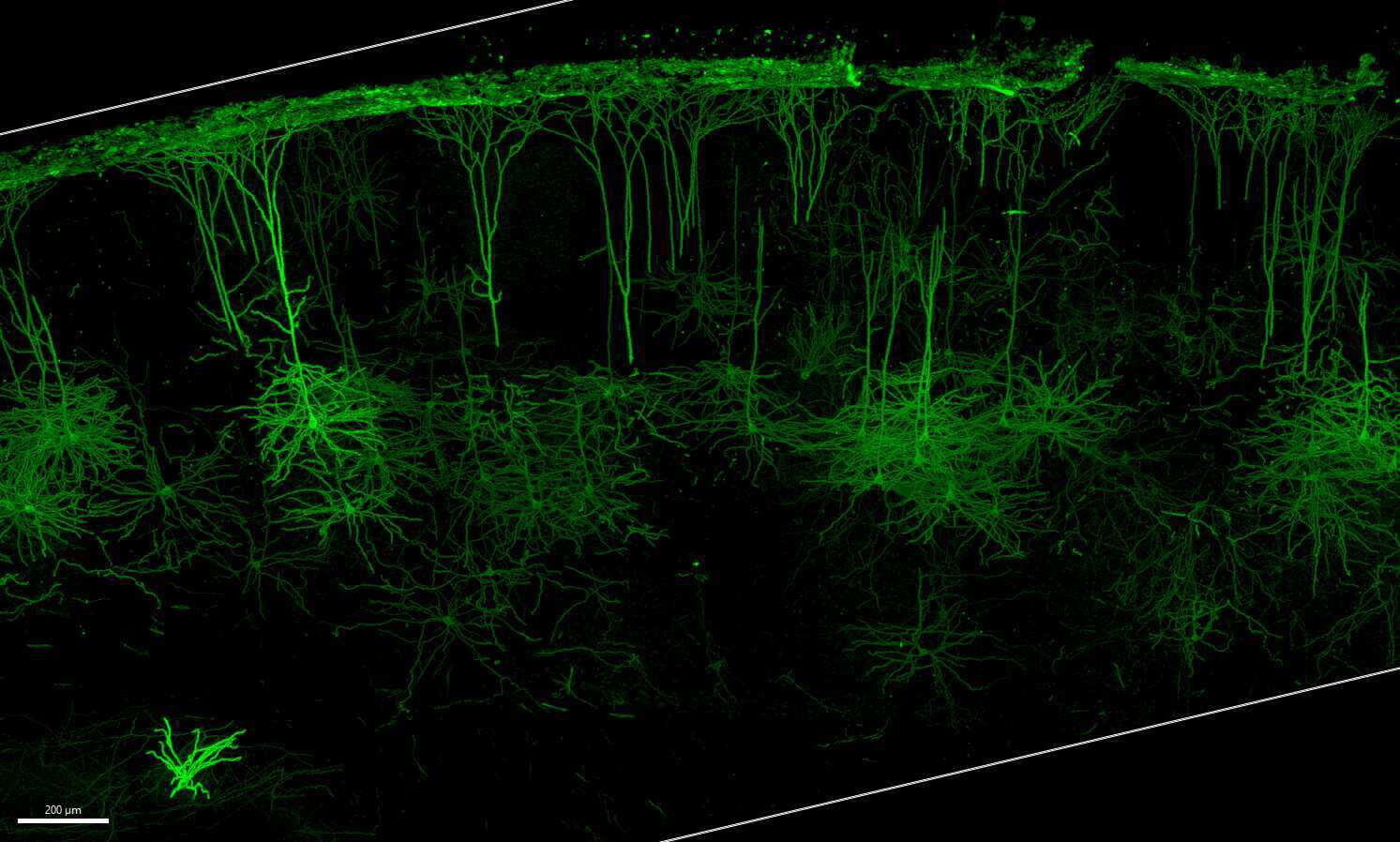

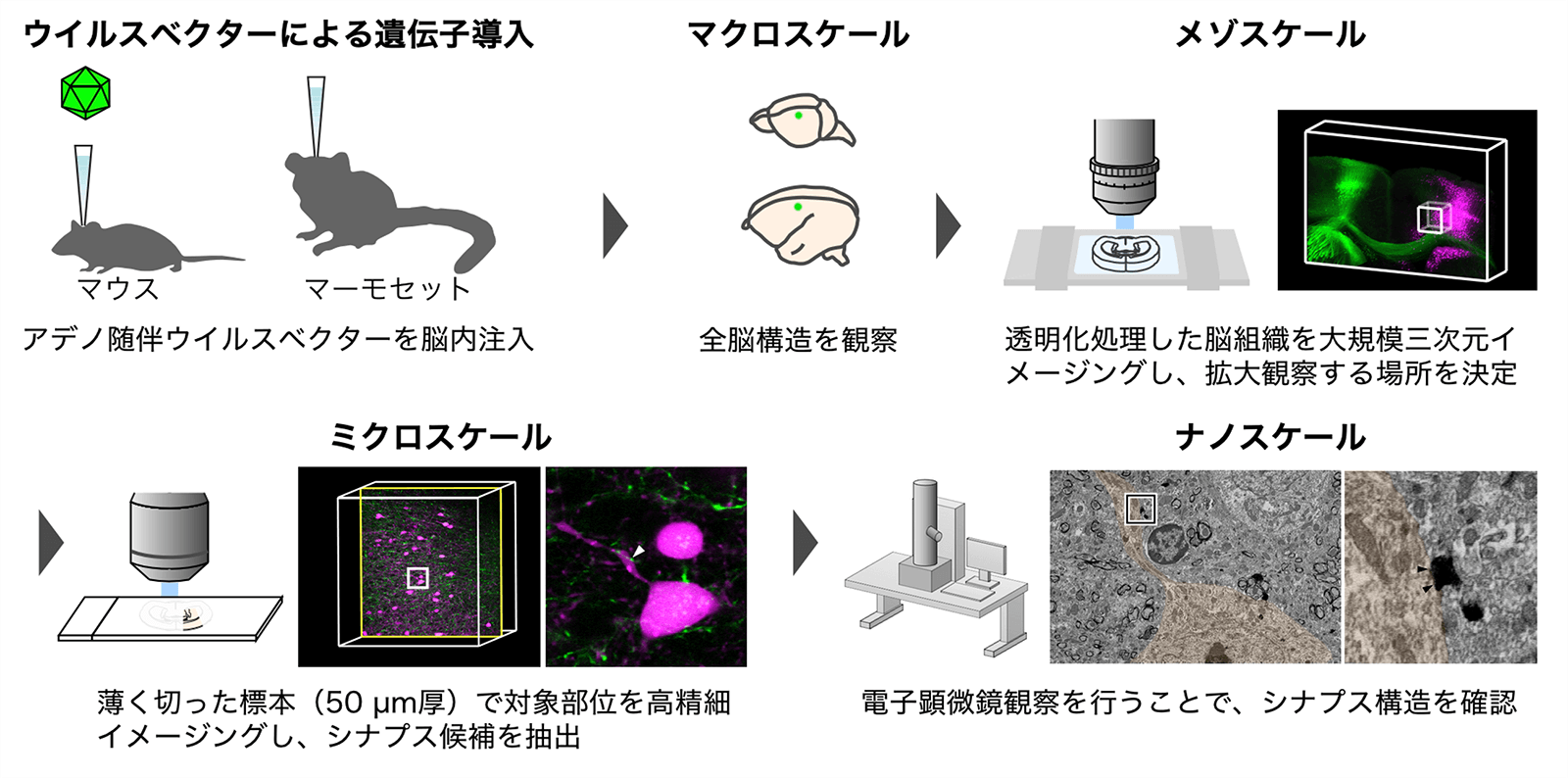

マウスなどの脳内にウイルスベクターを注入して神経細胞を標識する。

①全脳構造の観察(マクロスケール)、②透明化処理した脳スライス標本(1 mm厚)を観察(メゾスケール)、③ 50マイクロメートル厚に切った切片を高精細に観察(ミクロスケール)、④電子顕微鏡でシナプスなどの微細構造を観察(ナノスケール)というふうにズームインできる。

日置先生によると・・・

「膜構造をしっかり保ったまま脳を透明にできる方法は、透明度そのものは少し控えめですが、シナプスの構造がきちんと残るという大きな特徴があります。そのため、神経細胞どうしがどのようにつながっているかを調べる脳の構造解析には、とても向いている技術です。

これまで、脳の深い部分を立体的に観察しようとすると、脳を薄く切った切片を何百枚も重ねて三次元に再構築する方法がありましたが、非常に手間がかかることが大きな課題でした。また、特殊なレーザー光を使って深部を観察する方法もありますが、装置が非常に高価であることに加え、細かい構造までは観察できないという課題がありました。

脳組織を透明にできるようになったことで、光学顕微鏡を使って脳の奥深くまで直接観察できるようになりました。さらに、注目する場所に狙いを定めて、電子顕微鏡で微細な構造を解析することも可能になりました。これは、脳の形態学的研究にとって大きな前進だと考えています」

樹状突起ごとに個性!?

では、こうした透明化技術を使って、日置先生たちはどんな研究に取り組んでいるのだろう。

「神経細胞の全体像を比較的気軽にとらえられるようになったことで、まずは神経ネットワークを構成する樹状突起や軸索の形態を、三次元的に解析しています。これまでは、薄い切片を作って観察・解析する必要があり、数カ月かかっていた作業も、透明化技術を使えば、わずか数日で完了するようになりました。作業が飛躍的にスピードアップしたことで、より多くの細胞を解析できるようになり、データの厚みも増しています。詳しいことはまだ言えませんが、樹状突起ごとに個性がありそうだということが見えてきています。さらに、この方法は電子顕微鏡による観察にも対応できるため、シナプスの構造だけでなく、ミトコンドリアや小胞体といった細胞内小器官まで含めて、詳しく解析していく予定です。

この研究が進めば、脳の高次機能発現において神経細胞一つ一つがどのような役割を果たしているのか、また神経・精神疾患では、どのような構造変化が起きているのかを明らかにできると考えています。さらに今後は、運動学習やストレスなどの経験によって神経ネットワークがどのように変化するのか、つまり外界との相互作用を通じて脳がどのように内部状態を変えていくのかも調べていきたいですね」

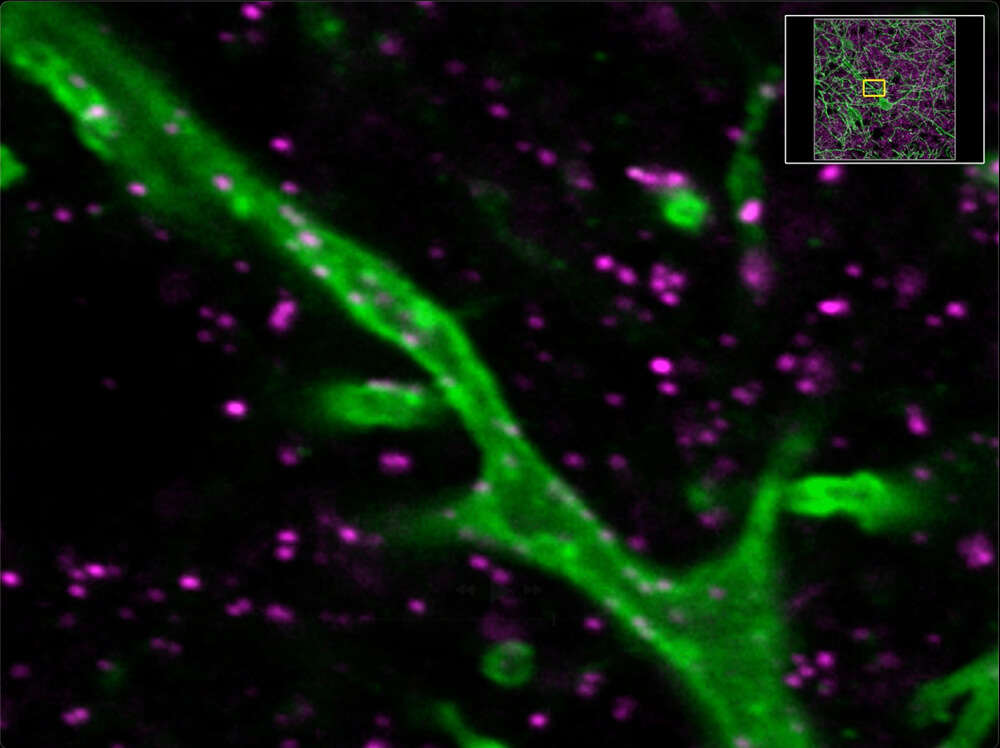

樹状突起(緑)と抑制性シナプス関連分子(マゼンタ)

マウスの大脳皮質を、FIB-SEM(細いイオンビームで表面を少しずつ削りながら電子顕微鏡で撮影する方法)で観察し、三次元に再構築した。神経細胞やシナプスの細かな構造を立体的に見ることができる。

形なくして機能なし

日置先生は研究室のテーマに「形能不離(けいのうふり、構造なき機能はないという意味)」を掲げ、「かたちを見る」ことで生命現象の本質に迫ろうと研究している。

「たとえば、1906年にノーベル生理学・医学賞を受賞したカハール博士(Santiago Ramón y Cajal)が小脳の神経回路を非常に精密に描きました。当時は、神経がどのように情報を伝えているのかが十分にわかっていなかったにもかかわらず、情報の流れを矢印で示していて、その向きは、後に明らかになった事実と一致しているんです。また、大脳皮質の6層構造の違いを詳しく調べて脳の地図を描いたのが、ブロードマン博士(Korbinian Brodmann)です。彼は神経細胞の大きさや密度をもとに層の厚さなどの違いにもとづいて、大脳皮質を50以上の領域に分けて番号をつけました。たとえば、4番は運動野、17番は視覚野といった具合です。この番号は今も使われていて、構造の違いと脳の機能は、とてもよく対応しています。見ることを究めると、機能につながるんですよ」

とはいえ、透明化によって神経細胞の構造を詳しく観察できるようになっても、神経回路は「活動」することで意味を持つため、固定した組織だけから機能との関係を読み解くのは簡単ではないそうだ。たとえば、神経細胞が活動したあとに一時的につくられるタンパク質を目印にして、最近活動した神経細胞を可視化する方法はあるけど、それによって神経細胞の活動のすべてがわかるわけではない。特定の細胞を染色したり、他の実験や解析手法から得られた情報と組み合わせたりしながら、総合的に判断する必要があるんだって。

もう一つの大きな課題は、脳には非常に多様な種類の細胞が存在し、その中にはヒトにしかない細胞も含まれていること。そのため、マウスでは再現できない現象もあり、ヒトの脳を理解するうえでは、まだ越えなければならない壁が多く残されているという。

脳は身近でありながら謎だらけの存在

ところで、日置先生は中高生時代、どんな生徒だったんだろう?

「野球、サッカー、スキー、スノーボードなど、身体を動かすことがとにかく好きで、高校時代は冬場は毎週のように越後湯沢にスキーに出かけていました。また自然科学全般、とくに物理学に関心があって本を読んでいた」とのこと。

「がんを治せる医師になりたい」と医学部に進学したけれど、講義の合間にいろいろな本を読むなかで、脳がどのようにして高次機能を実現しているかのしくみを探りたいと、神経科学の基礎研究に興味を抱くようになったという。

そんな日置先生からみんなへのメッセージは・・・

「興味のある分野を見つけ、あきらめずに探究し続けること。そして、どんな状況でも『おもしろい』と感じる気持ちや『ワクワク』する気持ちを大切にしてほしいと思います。その先には必ず新しい発見があり、世界はきっと広がっていきます。脳は身近でありながら謎だらけの存在です。ぜひ、その不思議に触れてみてください」

日置先生から脳の研究に興味のある人にオススメの本を教えてもらったよ!

入門書としては、次の2冊。

池谷裕二/著

『夢を叶えるために脳はある-「私という現象」、高校生と脳を語り尽くす』

(講談社 2024年3月刊)

高校生への3日間の脳講義シリーズ。なぜ脳は存在するのか、僕らはなぜこんなに大きな脳を持ってしまったのか、時間はなぜ存在するのか、この世界は現実なのか、人工知能にとって人間とはなにかなどをテーマに、最新の知見をまじえながらレクチャーしたもの。

櫻井芳雄/著

『まちがえる脳』

(岩波新書 2023年4月刊)

脳がまちがいを生み出すような情報処理を行っているからこそ、私たちは新たなアイデアを創造し、高次機能を実現し、損傷から回復する。働いている脳の信号伝達をどのように調べるか、脳活動のゆらぎの重要性と記憶、ニューロンとシナプスがすべてではなく心が脳の活動を変えることなど脳の特性を最新の研究成果をふまえて解説。

ちょっと古いけれど、先生が学部生のころに読んだ本で印象に残っているものとして…

下条信輔/著

『「意識」とは何だろうか―脳の来歴、知覚の錯誤』

(講談社現代新書1999年2月刊)

認知心理学者・神経心理学者の下條信輔博士による解説書。意識して行っていると思った行動が、実は無意識のうちに始まっていたり、いろいろな錯誤や認知エラーに基づいていたりする。他者の心の存在によってはぐくまれる意識は、脳や心とどのようにつながっているのかなど、さまざまな生理学的・脳科学的実験の知見を踏まえながら、意識の成立過程を追い「心」の全体像を探る。

ロジャー・ペンローズ/著 林一/訳

『皇帝の新しい心-コンピュータ・心・物理法則』

(みすず書房 1994年12月刊)

ブラックホールが宇宙のビッグバンによって始まったこと、一般相対性理論によってブラックホールの形成が証明できることを解明して2020年ノーベル物理学賞を受賞したイギリスの数理物理学者ブラックホールが、脳内の情報処理には量子力学が深く関わっているということを提唱した書。人間の心の動きは、すでに存在するいかなるコンピュータとまったく異なっていて、意識は原子のふるまいや時空の中に既に存在している。AIが意識を持つかといった議論が行われている昨今、難解だが知的好奇心を刺激してくれる。

リチャード・ドーキンス/著 日高敏隆・岸由二・羽田節子・垂水雄二/訳

『利己的な遺伝子』

(紀伊國屋書店科学選書 1991年2月刊)

「われわれは遺伝子の乗りものである」として、動物や人間社会でみられる親子の対立と保護、兄弟の争い、雄と雌の闘い、攻撃やなわばり行動などの社会行動の進化を、遺伝子の利己性から説明して話題を呼んだ書。「利己的な遺伝子(selfish gene)」というと特定の遺伝子がロボットのように人を操っているように受け止められがちだが、ドーキンスは遺伝子プールをベースにしてダーウィンの進化論を本来の姿で捉え直し、淘汰とは何かを説明している。2018年に40周年記念版が刊行されており、現在も入手可能。

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)