前川 卓也(まえかわ・たくや)

大阪大学大学院 情報科学研究科 マルチメディア工学専攻 准教授

1980年生まれ。2003年大阪大学工学部卒業。06年同大学院情報科学研究科博士課程修了。情報科学博士。06年NTTコミュニケーション科学基礎研究所勤務。12年より現職。13年スイス連邦工科大学ローザンヌ校招聘教授。14年国際電気通信基礎技術研究所客員研究員・連携研究員。情報処理学会理事。

ショートムービーで見る研究のあらまし

木村 幸太郎(きむら・こうたろう)

名古屋市立大学大学院理学研究科 教授

1967年生まれ。90年東京大学農学部卒業。95年同大学院農学生命科学研究科博士課程修了。農学博士。96年マサチューセッツ総合病院分子生物学科及びハーバード大学医学部遺伝学科博士研究員。2003年国立遺伝学研究所構造遺伝学研究センター助手。09年大阪大学大学院理学研究科特任准教授。13年同准教授。18年より現職。

ショートムービーで見る研究のあらまし

がんの発見や新薬開発、脳機能解析などで活躍するAI

AI(人工知能)を生命科学に活用する取り組みは、すでにさまざまな分野で始まっている。

急速に広がっているのが、がんの早期発見のためのAI活用だろう。AIを使って内視鏡画像から早期のがんや前がん症状を発見するAI搭載の内視鏡画像診断支援ソフトウエアが厚労省から承認され、医療現場で活躍している。大腸の病変をリアルタイムで解析して早期の大腸がんやがんの手前の段階のポリープを見つける装置では、25万枚の画像を使ったAIの学習により、熟練医並みの実力を備えているという。

前立腺がんを見つける画像診断のシステムでは、1枚あたり100億画素以上の前立腺病理画像から、AIが画像上のがんの特徴を自動で取得し、さらにがんの再発の診断精度を上げる新たな特徴を見つけることにも成功した。

こうしたシステムで使われているのが「ディープラーニング(深層学習)」*というAIの学習手法だ。人間の脳の働きをコンピュータ上で模倣したニューラルネットワークの技術が基盤となっている。

*ディープラーニングについては

フクロウ博士の森の教室「脳の不思議を考えよう」

第16回 「人工知能(AI)と脳科学」2ページを参照してね!

ほかにもAIは、脳機能解析*や新薬を開発する創薬の分野、さらにはタンパク質の立体構造予測などでも活用されている。最近では新型コロナウイルスに感染した人と未感染の人の遺伝子の発現を比較して、疾患に関連する遺伝子群を絞り込んだり、ウイルスの変異や流行を予測したりする研究などに役立っているという。

*AIを活用した脳情報解読については

「ドッキン!いのちの不思議調査隊」第3話 「脳情報の解読」を参照

そうしたなか、2021年9月、英国の科学誌「Nature Communications」に、ヒト、マウス、昆虫、線虫という大きさも移動方法もまったく異なる生物種の移動データから、ドーパミンが欠乏すると起こる共通の行動障害を発見したという論文*が発表された。研究したのは、大阪大学大学院情報科学研究科の前川卓也准教授と大学院生の東出大輝(ひがしで・だいき)さん(研究当時、博士前期課程学生)、名古屋市立大学の木村幸太郎教授らの共同研究グループ。

しかし、サイズ一つとっても、ヒトは成人なら体長が1mをはるかに超える一方、線虫はわずか1㎜ぐらいだし、足(脚)の数だって、移動方法だってまちまち。これらを同じように比較するなんて、とうてい無理な話に思える。いったいどんな研究なのだろうか?

AIと生命科学の可能性をもっと知りたいと、情報科学と生命科学の研究者のもとを訪ねた。

*Cross-species behavior analysis with attention-based domain-adversarial deep neural networks Nature Communications 2021年9月

著者:大阪大学大学院情報科学研究科 前川卓也准教授、東出大輝さん、原隆浩教授、香川大学農学研究科 松村健太郎特別研究員、同志社大学研究開発推進機構 井出薫助教、岡山大学農学部 宮竹貴久教授、名古屋市立大学 木村幸太郎教授、同志社大学大学院脳科学研究科 高橋晋教授

生物の移動軌跡からAIが特徴を発見

まず訪れたのは、今回の論文の筆頭著者である大阪大学吹田キャンパスにある前川卓也准教授のラボだ。

前川先生はもともと人間の体にセンサーやウエラブルカメラなどを取り付けて行動を記録し、そうして得たデータから、見守りサービスなど日常生活を支援したり、作業をロボットに代替したりするためのAIを構築してきた。ずっと人間を対象に研究してきたが、2016年に東北大学大学院情報科学研究科の橋本浩一教授が立ち上げた「生物ナビゲーションのシステム科学(生物移動情報学)」プロジェクトに加わることになり、動物の研究を手がけるようになったという。

このプロジェクトは、クジラの大回遊やサケの母川回帰、渡り鳥の移動など、さまざまな動物が目的地にたどり着く仕組みの謎を、生態学や制御工学、データ科学、神経科学に携わる研究者の共同研究で解明しようというもの。データ科学の観点からプロジェクトに参画した前川先生は、青森県蕪島(かぶしま)に生息するウミネコ、新潟県粟島(あわしま)に生息するオオミズナギドリなどに、超小型のGPSとカメラ、加速度センサーなどを搭載したデバイスを取り付けた。このデバイスは、センサーで捉えた動物の行動をAIですばやく分析、例えば餌を撮る行動だけを録画することができるスグレモノ。得られた映像からこれまで知られていなかった動物の生態を次々に明らかにしていった。

AIで制御する小型機器(バイオロギングデバイス)が録画した鳥の採餌行動などの映像を見てみよう!

YouTube「AI on Animals―野生動物に搭載した人工知能が見た世界―」

渡り鳥の背中や胸に、手のひらに収まる小さな機器を取り付けて、餌をとるときだけ、巣に帰るときだけなど、観察したい行動を行っているときの動画を撮影。2018年には世界で初めてウミネコが捕食する瞬間が記録されたんだって。

その後、2020年には、動物の大量の行動軌跡データから、比較する群に特徴的な部分をAIが自動的に検出する技術を発表。パーキンソン病マウスが空間の探索を行いづらくなることや、天敵に出会ったときに"死にまね"をするコクヌストモドキ(コメの害虫である甲虫)の逃避戦略などを明らかにした。

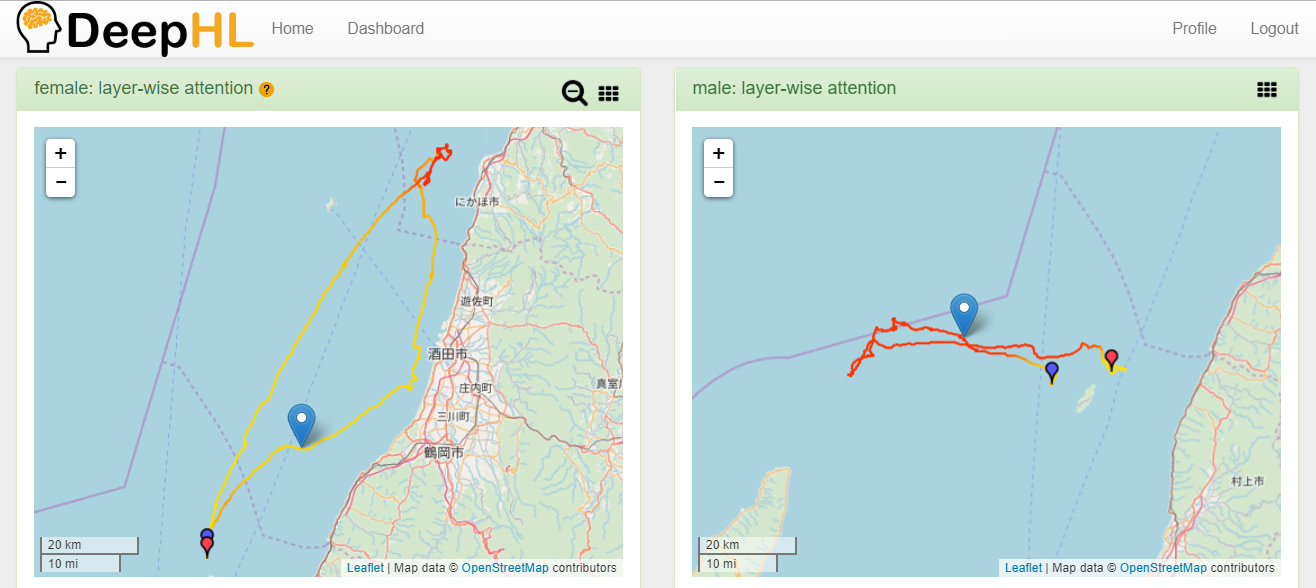

「このときに開発したのが、『DeepHL』と名づけたAIです。これまでは、集まった膨大なデータを生物学者が手作業で分析していましたから、その労力は非常に大きく、分析も研究者の経験や勘に頼っていたので、重要な特徴を見逃すことだってあったと思います。でもビッグデータの扱いはAIが最も得意とするところです。AIに学習させる際に、AとB、どちらの比較群なのかを推定するようにプログラムを組むと、AIは軌跡からそれぞれの特徴をとらえて推定するようになります。これまでのディープラーニングでは、AIがどのように推定しているかはブラックボックスだったのですが、『アテンション機構』という仕組みを組み込み、それぞれの群の特徴を象徴している軌跡を赤い色でハイライトするようなAIを開発しました。AIが見つけ出したものを可視化することで、生物学者にインスパイアを得てもらおうというのが狙いです」

DeepHLでは、AIがオスとメスの海鳥の移動軌跡を分類する際に注目している箇所が赤でハイライトされている。メスの軌跡では、海岸線近くでの滞在がメスらしい行動として検出されている。

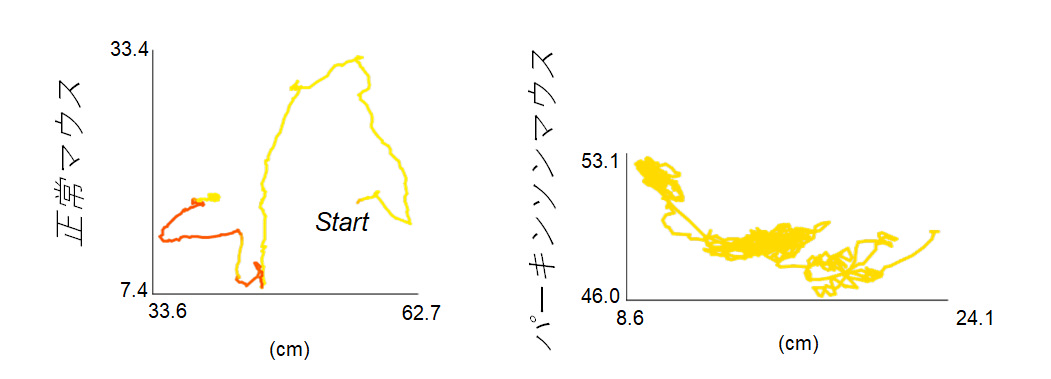

パーキンソン病と正常のマウスを比較。正常のマウスに特徴的な行動として、軌跡のスタート地点から離れた場所を訪れている行動がハイライトされている。パーキンソン病のマウスは今までに訪れたことのない場所を探索しない傾向がある。

コクヌストモドキの死にまねの時間が長い個体群と短い個体群の行動軌跡を比較すると、移動の際の方向転換に大きな違いがあることが示唆された。死にまねの時間が短い個体群ほど、すばやく方向転換をして移動しており、頻繁に方向転換することで天敵から逃れる生存戦略を採用していることがうかがえる。

AIがどこに注目したかが赤くハイライトされることで、ディープラーニングのモデルがどんな特徴を捉えて推定しているかがわかるんだって!

このときの研究では、比較対象は同じ種だった。では、異なる動物種で共通して見られる行動の特徴を発見するという今回の研究では、どんな手法を用いたのだろうか?

研究の対象としたのは、神経伝達物質の1つであるドーパミンが欠乏した動物で、ドーパミンの欠乏が原因で起こるパーキンソン病のヒトとマウス、ドーパミンの受容体が欠損した線虫、ドーパミンの発現が少ない系統のコクヌストモドキの4種類だ。

「今回は種の違いを超えて比較しなければなりません。そこで『ドメイン敵対的学習』と呼ばれる手法を使って、ヒトか線虫かなどの種を推定するところでは失敗するけれど、病気なのかそうではないかの推定は成功するようにAIに学習させました」

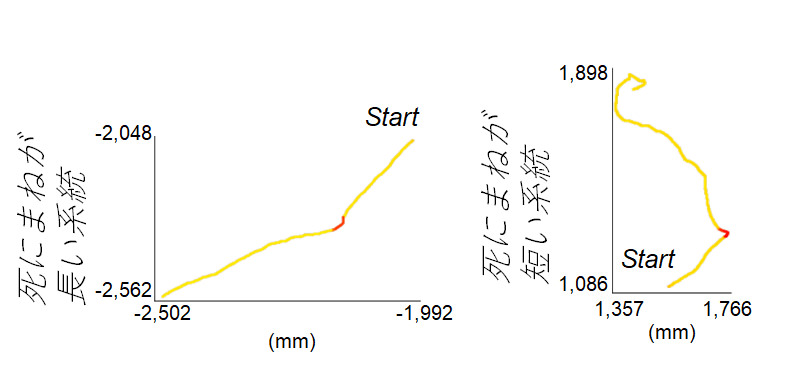

ドーパミンが欠乏した動物の行動データと、正常な動物の行動データを用いて、種にかかわらずドーパミン欠乏個体に共通して見られる特徴をハイライトさせたところ、進化系統的に大きくかけ離れた種であっても、ドーパミンが欠乏した状態では、はやい速度を保って歩けない、加速するときに速度が保てない、曲がる際に速度を落とせないなどの運動障害が共通して現れるということが明らかになった。

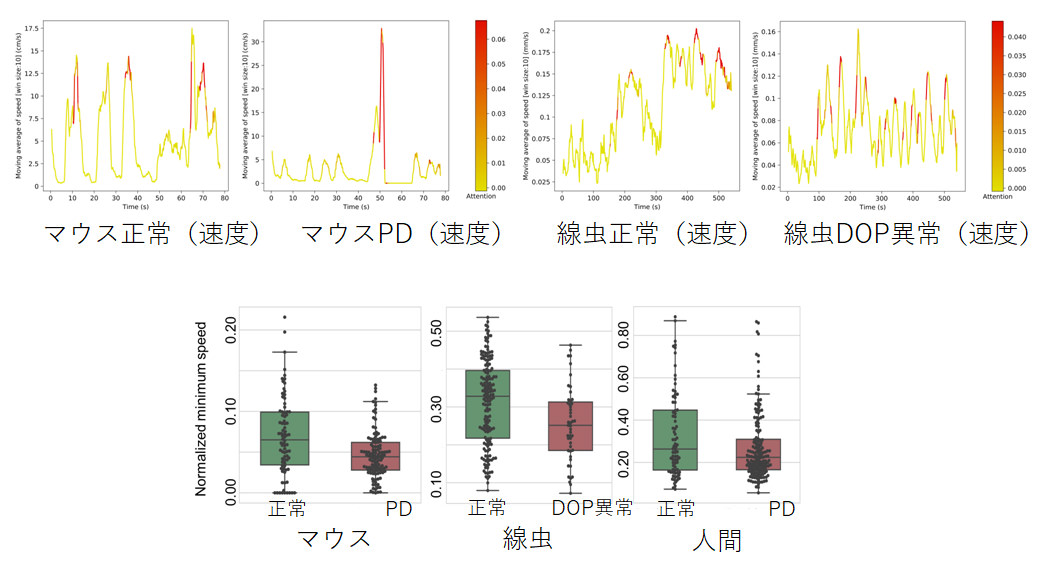

正常個体とドーパミンが欠乏したマウスと線虫の速度比較。AIが病気の有無の判断に有用だと注目している箇所が赤色で示されている。マウスも線虫もピーク時に鋭角的に速度が低下しており、はやい速度を保てないことが示唆された。

研究の意義について、前川先生はこう語る。

「この研究では、ドーパミン欠乏が運動に及ぼすメカニズムが、線虫から人間まで進化的に保存されている可能性を示すことができたと思います。パーキンソン病の患者さんでは、脳の中で神経伝達物質のドーパミンが欠乏していることはわかっていますが、なぜドーパミン欠乏が起こるのかなど詳しいメカニズムはわかっていません。原因究明のためにヒトの脳の中を調べるのはなかなか難しいのですが、もしネズミや昆虫、線虫などが同じ理由で運動障害を起こしているとしたら、ヒトに比べて実験が容易なこれらの動物を使って、原因の究明や治療法の効果を確かめることも今後可能になるかもしれません」

「ブレインDX」で行動の「意味」を探りたい

今回の研究や移動情報学プロジェクトに神経生物学者の立場から加わったのが名古屋市立大学の木村幸太郎先生だ。そもそも人工知能の専門家だった前川先生を動物の移動行動の研究に引き込んだ張本人という。

木村先生は、線虫を使って脳機能を解明しようと研究を続けている。

「線虫はわずか302個*の神経細胞しか持たない1mm足らずの動物ですが、記憶や学習、意思決定ができ、ドーパミンをはじめ、人間のような高等動物とも共通する神経伝達物質や受容体を用いて神経系の活動を制御しています。しかも、脳を構成する神経細胞同士のネットワークがすべて明らかになっている唯一の動物です。全ゲノムも解読されており、脳のはたらきがどのような神経細胞のネットワークから生じるのかを解明するのに、もってこいのモデル動物なのです」

*全身で302個、うち脳には約200個

脳のはたらきを理解するためには、脳がどのような刺激を受け取り、それに応答してどういった行動を起こすかという「入力」と「出力」の関係、また、それらをつなぐ神経細胞の活動を探る必要がある。

「でも、例えばマウスを箱の中に入れて行動の軌跡を調べる実験では、正常のマウスの平均速度はどれぐらいで、統合失調症のモデルマウスはちょっと遅かったとか、軌跡を見て壁の方にくっついて動かなかったといったことはわかるけれど、ここでちょっと冒険してみようと思ったとか、悩んだりしたことはなかったのかなど、マウスの意図や感情はわかりません。単に行動を『記録』するだけでなく、マウスがどうしてそういう行動をするのか、その『意味』をわれわれは知りたいわけなのです」

そこで木村先生は、動物の行動や、行動しているときに感じている刺激、さらには行動時の脳活動を同時に徹底的に測定し、測定されたさまざまな値から行動や脳活動の「意味」を理解することを目標にした。そしてその目標のために、線虫を自動的に追跡して刺激し脳活動を測定する「ロボット顕微鏡」を、ロボット技術の専門家である東北大学の橋本浩一先生との共同研究で開発。さらに測定した行動や脳活動から「意味」を理解するために前川先生と共同研究を行った。こうしたアプローチを木村先生は「ブレインDX」と呼んでいる。DXとはデジタルトランスフォーメーション、すなわち、進化したデジタル技術によって脳研究を変革しようということだ。

わかりやすい例を紹介しよう。線虫が餌場に入ると移動速度が低下するが、これにはドーパミン細胞が餌場に入ると活性化することが重要であると状況証拠から推定されていた。しかし、動いている線虫が餌場に入る前後の神経活動を測定することは技術的に困難だったので、これまで決定的な証拠はなかった。

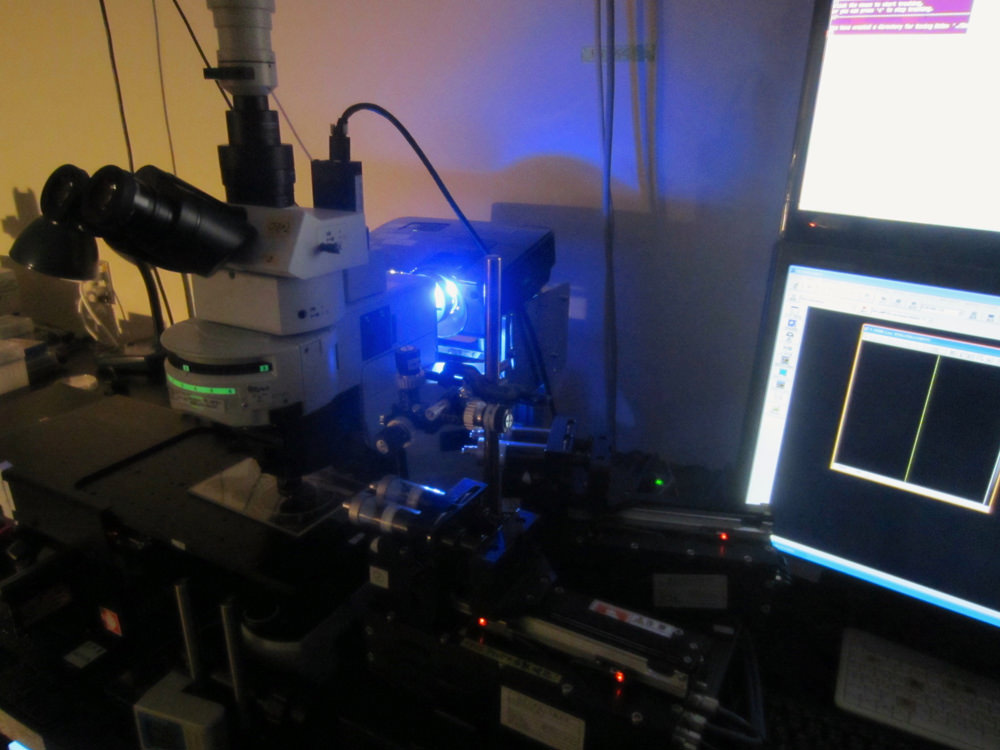

これを探るために力を発揮したのが「ロボット顕微鏡」だ。

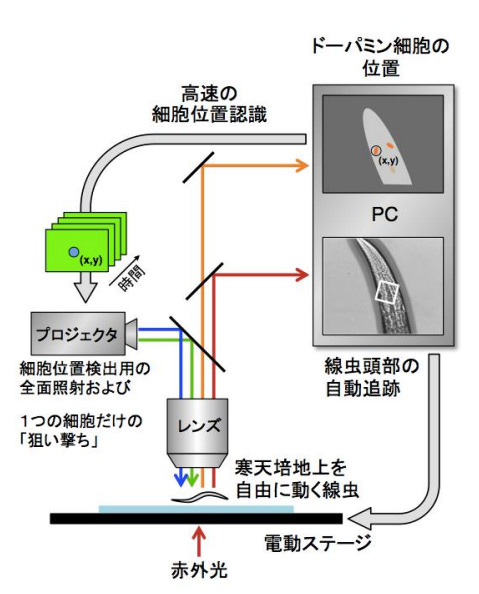

「このロボット顕微鏡は、線虫の頭部を1秒間に200回撮影します。その画像を高速で認識することによって、移動している線虫の頭部の同じ場所が常にレンズ中央に来るように、電動ステージが動く仕組みになっています。これによって、複数のドーパミン細胞のそれぞれがどこにあって、それぞれがどう活動するかを特定の波長の光の強さの変化で測定することができます。この顕微鏡がさらにすごいのは、例えば特定の細胞が餌によって強く活性化していることがわかったら、そのうち1つをロックオンし、青色光を照射することによってその細胞だけを活性化させることができることです」

こうして、餌場に入ったときにドーパミン細胞が活性化すること、そして餌による速度低下に強く影響するのは、線虫の頭部背側の1カ所のドーパミン細胞だけだという動かぬ証拠を発見した。

ロボット顕微鏡の概念図

ロボット顕微鏡

右側が透過光像、左側は蛍光画像で上下に2つのドーパミン細胞が光って見えている。開始6秒で線虫の頭が少しざらざらしている所(餌である大腸菌)に入っていく。開始8秒で下側の方がとても赤く(=強く)光り出す。この線虫は右側を下に動いているので、背側のドーパミン細胞が、餌場に入った2秒後に強く活動していることがわかる。

Tanimoto et al., Scientific Reports 2016

木村先生のラボでは、その後もロボット顕微鏡を活用した興味深い研究を行っている。

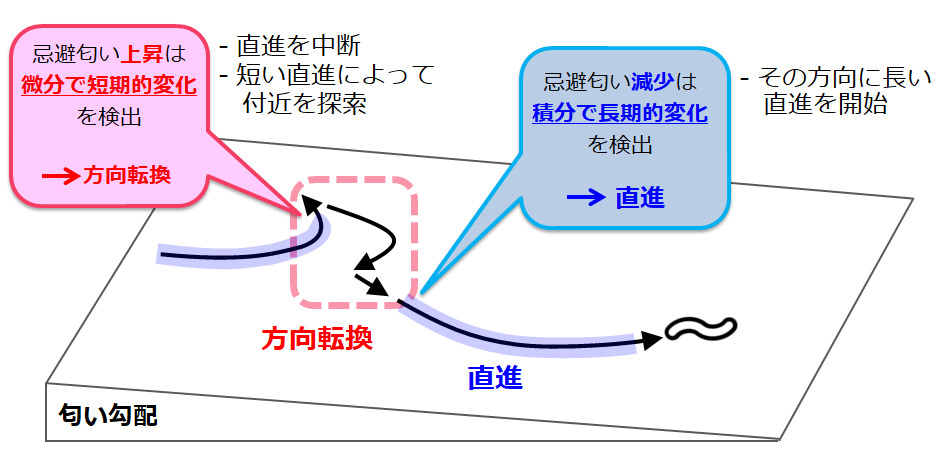

線虫を観察していると、嫌いな匂いからいつも正しい方向に逃げているように思える。そこで、ロボット顕微鏡の上でシリンジポンプから匂いを流し、そのときどきの線虫の神経活動と行動との関係を調べた。匂いの濃度を感じる神経細胞の活動を、細胞活動を反映することで知られるカルシウム濃度として測定し、得られたデータを解析したところ、なんと線虫は、微分と積分を使って嫌いな匂いから遠ざかっていることを発見したというのである!

「例えば私たちが街で刺激臭を嗅いだとします。まずは動いてみて、匂いの濃度の違いを比べますよね。線虫も同じで、嫌いな匂い濃度を検知するとまずは方向に動く。そして、嫌いな匂い濃度が上昇したときは、神経細胞が微分によってその変化を大きく捉えて短期的な変化をすばやく検出、逆走するか方向転換をします。逆に、濃度が低下する方向に進んでいる場合は、積分によって情報を長期的に蓄積し、その方向に直進していくんです。数理モデルを使ってシミュレーションしたところ、実際の軌跡にぴったり当てはまりました」

線虫が意思決定に微分や積分を使っているだなんて、ビックリしちゃった!

さらに、関係する遺伝子を調べたところ、積分にあたっては細胞膜上の特別なカルシウム通路タンパク質を通して細胞のカルシウム濃度が上がることで匂い刺激の変化が蓄積されることがわかった。

「意思決定にあたってはサルやネズミも神経細胞が刺激の時間積分を行うことが知られています。今回線虫で嫌いな匂いから逃れる意思決定をしているときも、積分を行っていることが明らかになりました。さらに、このとき使っている遺伝子はヒトにも共通しているものであり、意思決定が線虫からヒトにまで共通する遺伝子によって担われている可能性があることを示しています。線虫の意思決定や感情に迫る脳の仕組みを、今後さらに探究していきたいですね」

共同研究で大切なこと

木村先生は、「一連の研究は、東北大学の橋本先生が開発したロボット顕微鏡があったことで初めて解明できたものです。また前川先生はここ数年の『戦友』で、前川先生のラボにうちのラボのメンバーを派遣してプログラミングを教わったこともあります」と言う。

「ブレインDXを進めるには共同研究が欠かせません。最近の生命科学は、ただ遺伝子を見つければそれでいいのではなく、いろいろな分野と連携していかなければ解けない時代になっています。どんどん技術が進歩して、例えば顕微鏡から得られる画像データや遺伝子発現データなども、大量になっていく。これをどう扱っていくか。単にAIの専門家に渡してもダメなんです。お互いに、共通の目的、ミッションがあって、いろいろな立場からディスカッションしていかなければいけない。生物移動情報学のプロジェクトも、行動のデータから意味をとってこようという目標が明確で、異なる分野の研究者が協力して同じ目標に向かうことができたお陰でうまく進んだと思います」

AI全盛時代に、生命科学者はどうあるべきかについてうかがうと、木村先生は「解くべきクエスチョンを提示すること」と答えてくれた。

「自分で勉強することも大切ですが、やはり数学や物理の人にはかないません。すべての分野に精通することは無理なので、自分自身が専門家としてがんばることも重要ですが、橋渡しのできる人、複数分野の通訳になれることも大切ですね。生命科学の研究者の役割は、おもしろい生命現象を見つけてきて、解析の土俵にいろいろな異分野の人が参加できるような形に持っていくこと。大きなクエスチョンを提示することだと思っています」

前川先生は、情報科学の専門家として、「今後は、生命科学研究者にいろんなヒントを与えるようなAIを開発していきたい」と語る。

「移動だけでなく、何らかの刺激をAIが能動的に動物に与えて、その応答を取り込んで自動解析するようなAIを開発することで、これまで見つけられなかったような因果関係が発見できたらおもしろいと考えています。マウスの場合は移動データとともに脳の神経活動のデータも取っているので、近い将来、興味深い成果をお見せできると思います。いろいろなデータから、動物の内部構造をモデリングするようなAI的思考を生命科学者に提供することが情報科学の役割でしょう」

これからAIを活用して生命科学の謎を解きたいと考えている若い人たちに、お二人からアドバイスをいただいた。

前川先生のアドバイスは、「よいパートナーを見つけること」。

「情報科学と生命科学の両方を極めるのは難しいでしょうから、どちらかの道に進むとしても、よいパートナーを見つけてほしいと思います。私自身、生物のことは何も知らなかったけれど、ディスカッションなどを重ねて一緒にやっていくうちに生命科学の知識が広がっていきました。逆に生物分野の人も、情報系の知見を深めたり、さらに進んで、自分でプログラミングを始めたりする人もいますよ。最近はツールが便利になってきていますから、敷居は低くなってきたと思います」

コンピュータに向かっているばかりではなく、生態を調査する現場にも出向く。2017年アルゼンチンでのフィールドワークにて

木村先生が強調するのは「誰かが用意したものではない問題を見つけて、その答えを探すこと」。

「受験でも、コンピュータゲームでも、必ず誰かが問題も答えも準備してくれているものです。多くの自然科学の問題も、誰かが見つけた重要な問題に対する答えを大勢の人が探します。ただ、誰も気づいていない問題もとても多く存在していて、そういう問題を解く方がおもしろいです。それには勉強が必要で、受験勉強も大切だろうけれど、答えが用意されていない問題を探して、それの答えを考えることにもどんどん挑戦してほしいと思います。

科目でいうと、とくに頑張ってほしいのは数学と英語です。いまAIが注目されているとしても、いまの形のプログラミングがいつまで必要とされるかはわからないので、どんなに世の中が変わっても自然科学の研究で必ず役に立つ数学の基礎をしっかり学んでおいてほしい。それと自動翻訳が進んでいるといっても、サイエンスの共通言語は英語で、世界中の情報が手に入り、世界中の人と自由に議論や協力ができるようになるわけですから、英語をしっかりやっておくといいですね」

(2021年12月24日更新)