フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療

第13回

角膜の再生

~角膜上皮を中心として

研究成果を角膜再生医療の現場で役立てたい

大阪大学大学院 医学系研究科 西田幸二教授 インタビュー

Profile

西田幸二(にしだ・こうじ)

1988年大阪大学医学部卒業。大阪厚生年金病院、京都府立医科大学に勤務ののち1998年米国ソーク研究所で研究活動。帰国後の2000年より大阪大学医学部助教授。2005年より2008年まで東北大学医学系研究科教授。2008年より大阪大学に。現在、大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学講座(眼科学)教授。角膜治療の専門家として、基礎研究から患者の診察・手術までを手がけている。

───西田先生が角膜の再生医療の研究を始められたのはいつ頃からなのでしょう。

1980年代には、すでに角膜上皮の幹細胞が存在することがわかっていて、私たちが角膜の幹細胞について研究を始めたのは、まだ再生医療が話題になっていない、今から20年も前からです。それまで、眼科医として長い間角膜移植を行ってきたため、角膜移植の問題点はよくわかっていて、そのための解決策としては、やはり再生医療に取り組むべきだと考えるようになりました。

患者さん本人の口内粘膜を培養して角膜上皮シートをつくり、それを移植する方法の研究を始めたのは2000年頃から。実際に世界で初めてこの方法で手術に成功したのが2004年でした。それから現在まで15例の臨床治療を行い、約8割に改善効果がありました。

───この再生医療の良い点はどんなところにあるのでしょう。

角膜は上皮層、実質層、内皮層からできていますが、角膜上皮は他人の角膜上皮を移植すると拒絶反応を起こす確率が、実質層や内皮層に比べて非常に高いのです。拒絶反応を抑えようとして免疫抑制剤を長く使うと感染症にかかりやすい等の問題も発生します。培養角膜上皮シートを利用する再生医療では、本人の細胞を使うので拒絶反応の心配がないところにメリットがあります。それに、日本で角膜移植を希望している患者さんは5000人程度いるといわれていますが、アイバンクなどから提供できる角膜はその3分の1程度にすぎません。この点でも、ドナー(臓器提供者)に頼る必要のない再生医療による治療が適しています。ドナー不足と拒絶問題を一挙に解決できるのが、患者さん自身の幹細胞を使った再生医療というわけです。

───角膜上皮の再生治療で苦労されたのはどんなところですか。

いろいろありますよ、すべてが難しいといえば難しいのです。

まず、口の中の粘膜の幹細胞がほんとうに角膜上皮幹細胞の代替になるのかどうか、動物実験を繰り返して確かめる必要がありました。試験の結果、代替できるとわかっても、では、ヒトの角膜の再生治療に使っても安全なのかが次のステップで待ち構えています。こうして、ステップ・バイ・ステップで安全性を検証する作業に力を注ぎました。

また、培養皿で角膜上皮シートをつくって取り出すときに、シートの細胞を傷つけないようにするのが大変でした。乱暴にはがして細胞を傷つけたら元も子もないですからね。この問題を解決するために、私たちは温度を変えるだけで床の性質が変わる温度応答性培養皿を東京女子医大の岡野光夫教授と共同で角膜の治療に使えるように改良しました。具体的には37℃では細胞が培養皿の床に接着でき、32℃以下にするとシートが培養皿から自然に無理なくはがれてくるんです。この特殊な培養皿をつくったことで、細胞を傷つけないで取り出すことができるようになりました。

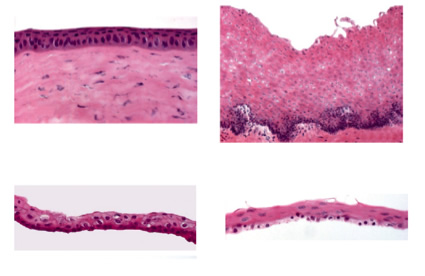

▲角膜上皮(左上)と比べると口の中の粘膜上皮(右上)は表面に凹凸があり、厚みもある。

しかし、ある条件で培養すると、角膜上皮(左下)と似たシートを口腔粘膜の細胞から作ることができる(右下)。

───角膜移植の手術をするには大変な技術が要求されるように思えるのですが、手先が器用でないとできないですか?

いえ、そうでもないですよ(笑)。手術はマイクロサージャリ―といって手術用の顕微鏡で拡大しながら見て行うので、皆さんが思っているより難しくはないのです。手術のうちで難しいのは、見えないところを手探りでやらなければならないものです。これは神業ですね(笑)。もっとも、私が眼科の手術を手がけはじめた頃は、こうした器具がまだ進歩していなかったので、今と比べると大変でした。