中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第20回

細胞に毛が生えているってホント!?

生命誕生と進化の鍵を握るミクロの毛

第3章 海の生き物を顕微鏡で観察

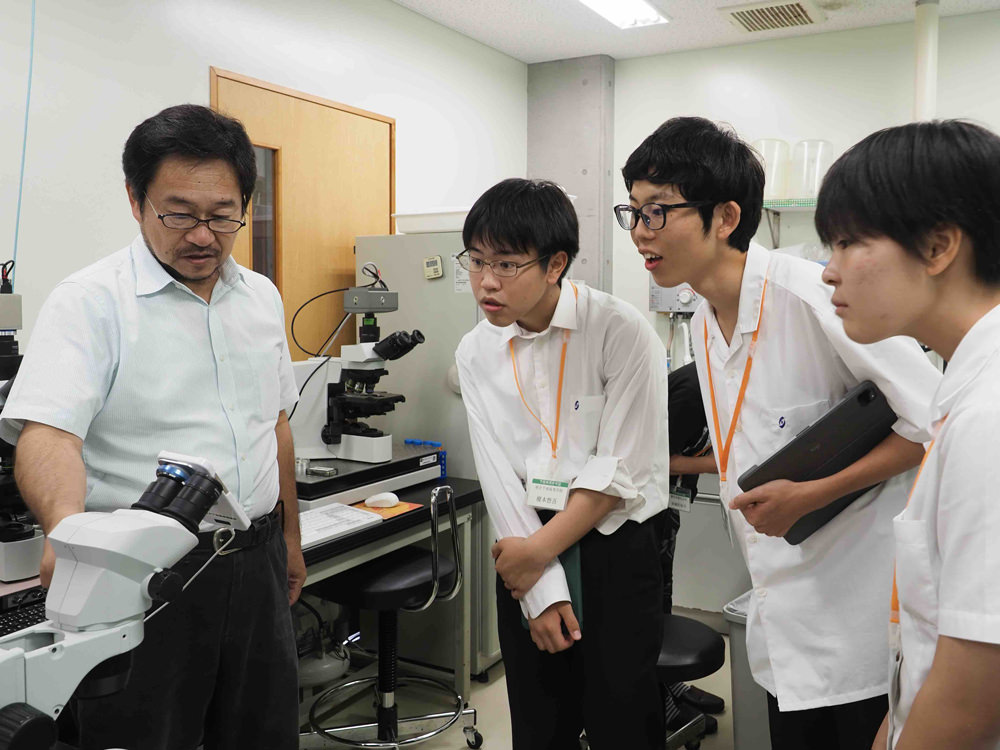

講義と質疑応答の後、プランクトンを観察するために部屋を移動。ごく普通の研究室に見えましたが、室内の流し台に引いてあるのは水道水ではなく海水でした。

- 稲葉

- 実体顕微鏡2台と光学顕微鏡、光の屈折率をコントラストに変える位相差顕微鏡の4台を用意しました。Study nature, not books.ということで、まず見てみましょう。

朝捕ってきたプランクトンがあるので、実体顕微鏡で見てください。海の中で浮遊しているのがプランクトン。底で暮らしているのはベントス(Benthos)、底生生物といいます。大きなプランクトンだったら、これでも十分に見えます。

毛だけで動いているものと、エビ・カニの仲間のように筋肉で動いているものがいます。大きくなると筋肉のほうが効率がいいから筋肉で、小さいものは繊毛で動きます。あと、大きくても体の中を見ると繊毛がウジャウジャ生えているのもいます。

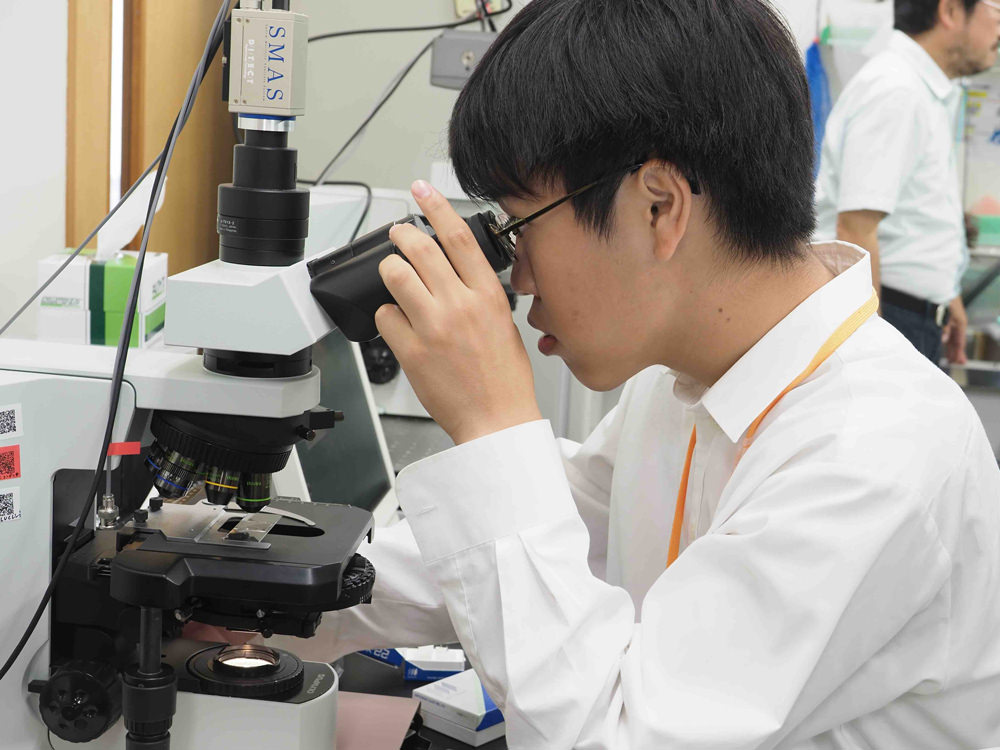

繊毛の動きが高速なら、ハイスピードカメラを使います。普通は1秒間に30フレームくらいしか撮れないのですが、これなら1,000フレーム撮影可能。つまり、約30倍スローで再生できるということです。

はい、ここからは皆さんの腕の見せどころ。すごいのが撮れるかもしれませんね。

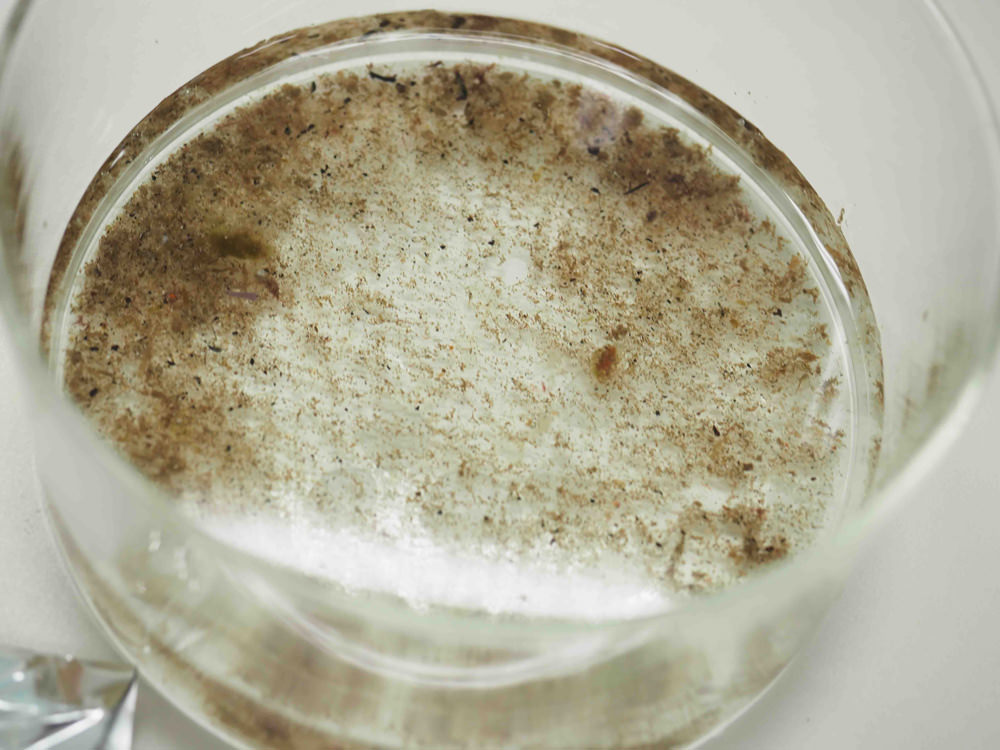

朝、実験センター前の海岸で捕ってきたプランクトン

- 山田

- 面白い生き物を撮ります。

- 稲葉

- いや、ぜひ新種を見つけてください(笑)。少し潮が低かったので、底生生物も巻き上げていますが、生き物として面白いものがたくさんいると思います。実体顕微鏡でも写真撮影や録画ができるし、今やホームビデオよりiPhoneのほうが画質がいい。昔は全部スケッチしていたんだけどね。

山田悠生(高校2年)

稲葉先生に励まされて顕微鏡での観察に挑戦した3人。先生の説明を聞きながら観察したものの自分たちで撮影できなかったプランクトンと、見事撮影に成功したプランクトンがあります。

●観察できたが撮影できなかったプランクトンは5種

・剛毛が生えたゴカイの幼生

・発生や神経の研究でよく使われるカタユウレイボヤ

・メジャーな植物プランクトン、珪藻

・繊毛がたくさん生えている二枚貝の幼生

・示準化石となる有孔虫

●撮影に成功したのは4種

・動物プランクトンの代表であるカイアシ類と、その死骸を貪る繊毛虫

・2本の鞭毛で動く鞭毛虫

・南京玉すだれのように動くイカダケイソウ

・ウニの精子(これは先生に助けていただきました)

■動物プランクトンの代表・カイアシ類とその死骸を貪る繊毛虫

- 山田

- 何か変な生き物がいる。

- 稲葉

- これは動物プランクトンの中で最もメジャーな生き物で、エビやカニに近い節足動物のコペポーダ(Copepoda)、カイアシ類です。

- 山田

- すごくきれい。もしかしたら新種のカイアシかも。ちょっと大きめに撮って学校のウェブページに載せよう! 先生、右上のは何ですか?

- 稲葉

- こっちはカイアシの死骸。死骸の残りを繊毛虫が貪り食っています。

- 山田

- カイアシを食べる虫?

- 稲葉

- ええ。生き物の面倒をみそこなって死んでしまうと、繊毛虫がウワーッと寄ってきて中身を食べてしまいます。

■2本の鞭毛で動く鞭毛虫

- 榎本

- これは?

- 稲葉

- おそらく、ボドというミドリムシに近い鞭毛虫の仲間です。止まっているように見えて、2本の鞭毛で動いています。生きていれば鞭毛が動いているので、捕まえて向こうの顕微鏡で見るといいですよ。

- 山田

- チャーンス!

- 稲葉

- 何とかスライドガラスの上に載せられれば。

■南京玉すだれのように動くイカダケイソウ

- 山田

- 中心より少し左に、なにか細長い棒状のものが動いています。

- 稲葉

- わぁ、すごいのを見つけたね。これも珪藻です。イカダケイソウといい、積み重なった10個くらいの棒が滑って、お互いにずれて長くなったり短くなったりして動きます。

- 山田

- ずれながら、ちょっとずつ違うところに伸びている。

- 稲葉

- 今一番伸びたから、この後キューッと縮む。少し拡大すると1個1個が積み重なっているのがわかりますよ。

- 編集

- この動画を掲載してもいいですか。

- 稲葉

- 構いませんよ。ただ載せるのであれば、上手に撮ってくださいね(笑)。

- 編集

- 撮影者・山田君ということで。

- 稲葉

- この段々になったのがお互いに滑る。「ちょうど南京玉すだれのように滑る」と言って、ここで笑う人は歳がわかっちゃう(笑)。

1個1個の真ん中に溝があり、そこに繊毛とは違う繊維とモータータンパク質が入っていて、隣の珪藻とくっつきスライドして動きます。毛ほど速い運動ではないけれど、同じようにATPを使って動いています。

■ウニの精子の激しい動きにびっくり!

- 稲葉

- 最後にウニの精子を見てみましょう。ウニの話になると1時間ぐらい止まりませんが、簡単に説明します。

歯が非常にしっかりしていて、コンブやワカメなどの海藻を0.5mm角くらいに切って、きれいに食べる。口から胃まで食道がつながっていて、胃の中を見ると、0.5mm角に切れた海藻がいっぱい詰まっています。棘の間から出ている細いひものようなものが管足(かんそく)で、体内に吸い込んだ海水の水圧によって動き、歩いたり岩に張りついたりします。

塩化カリウムを加えて精巣や卵巣の壁の筋肉を収縮させると精子や卵が外に出てきますが、1個目は残念ながらメスでしたね。ウニは雌雄異体ですから、確率はほぼ1対1なのですが。

一方、ホヤは雌雄同体。卵も精子も同じ体で持っていますが、植物と同じように自分の個体に由来する精子と卵子は受精しないという仕組みがあります。ところで吉田先生、高校ではウニで実習しますか?

塩化カリウムを使い、筋肉を収縮させて卵や精子を出やすくする

- 吉田教諭

- 今、教科書からウニがなくなって、カエルだけです。

- 稲葉

- 寂しいなあ。さて、2個目はどうかな。あ、中から精子が出てきた。榎本君、やってみますか。スライドグラスの上にろ過した海水を1滴垂らし、この先に精子がついているから、ポンとつける。はい、OK。ちょっとのぞいてみて。

- 榎本

- とんがり帽子の、ドングリみたいにとがった頭があって、尻尾が生えているのが……。

- 稲葉

- いる?

- 榎本

- ウジャウジャいて、グルグル回っています。

- 稲葉

- こうすれば、画面でみんなが見えるようになります。

- 一同

- うわーっ。きれいに見える、すごっ!

- 稲葉

- これで1秒間に1,000フレーム。8,000ぐらいまで撮影できます。動画を送るので、みんなでシェアしてください。