中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第20回

細胞に毛が生えているってホント!?

生命誕生と進化の鍵を握るミクロの毛

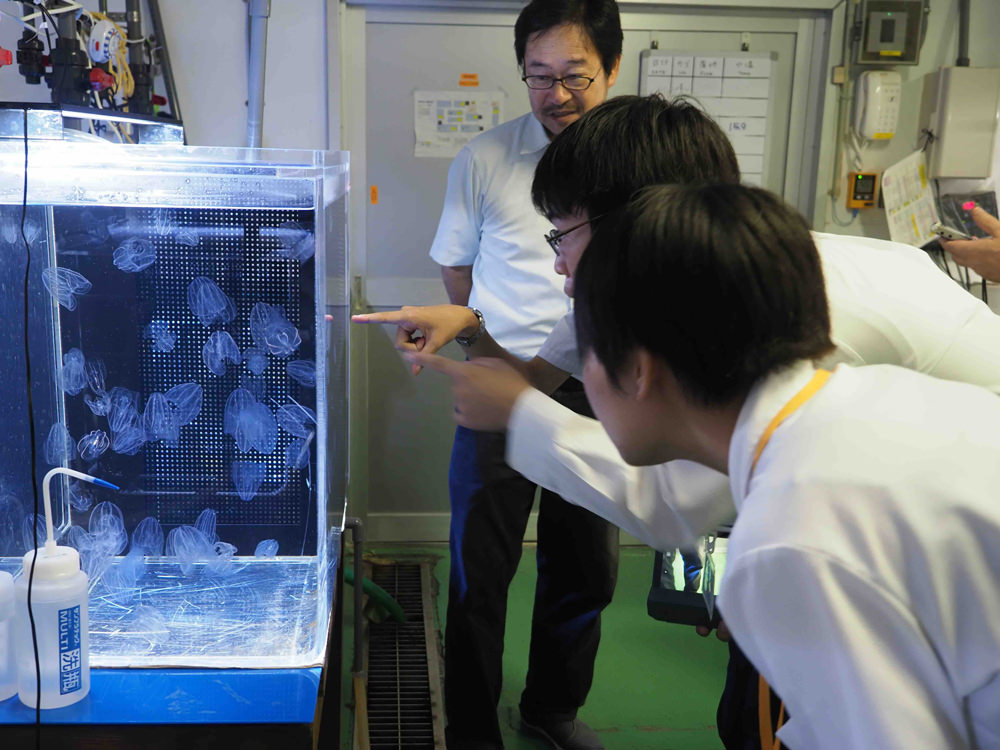

第4章 飼育施設を見学

顕微鏡観察を終えた後、研究棟を出て稲葉先生の案内で敷地内の飼育施設を見学。

- 稲葉

- 講義と観察は、どうでしたか?

- 生徒

- 楽しかったです。

- 稲葉

- じゃあ、もう少し時間をいただいて飼育施設を見ましょうか。

まずは屋外の水槽ヘ。ウニの仲間・ガンガゼやアカヒトデ、サメなどが飼育されていました。

- 稲葉

- これはガンガゼ。ウニの仲間で、棘皮(きょくひ)動物です。この棘は刺さると抜けなくて大変。目のようなものがありますが、目ではなくて肛門です。他にもアカヒトデなど何種類か飼育しています。

では、行きましょうか

この中にいるのはアカヒトデ

触ってみる?

ウニの仲間・ガンガゼ

カゴの下にサメが隠れてました

次に向かったのは飼育室。ここでは感動的な美しさのクシクラゲと、異型精子を持つマガキガイを見せていただきました。

飼育室の入口に貼られたかわいいチョウチョウウオの標識

- 稲葉

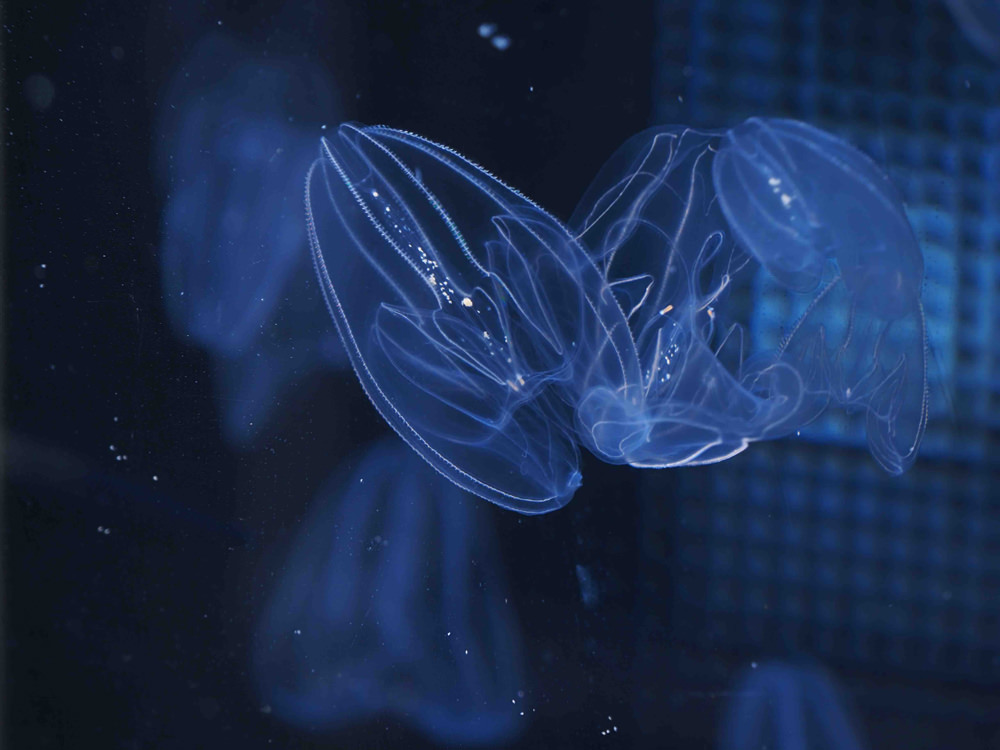

- これは先ほどビデオで見せたクシクラゲ。虹色に光っている櫛板は、繊毛が数万本束になっています。この研究をしようと思った理由は、単純にきれいだから。あまり難しいことは考えていません。

- 生徒

- すごーくきれい。

- 稲葉

- でしょう。

- 編集

- どうやって増やすのですか。

- 稲葉

- クシクラゲは雌雄同体です。受精させて増やしていますが、それだけでは数が足りないので、時々、採集します。この間も沼津の静浦まで行って捕ってきました。

- 編集

- 寿命はどれくらいですか。

- 稲葉

- 1、2年ぐらい。水流などにも工夫して丁寧に扱わないと、すぐボロボロになってしまいます。水族館の人によると、意外と人気があるようです。普通のクラゲはイルミネーションがないときれいに見えないけれど、これは自分で光を反射させて虹色に輝くところがいいそうです。

- 生徒

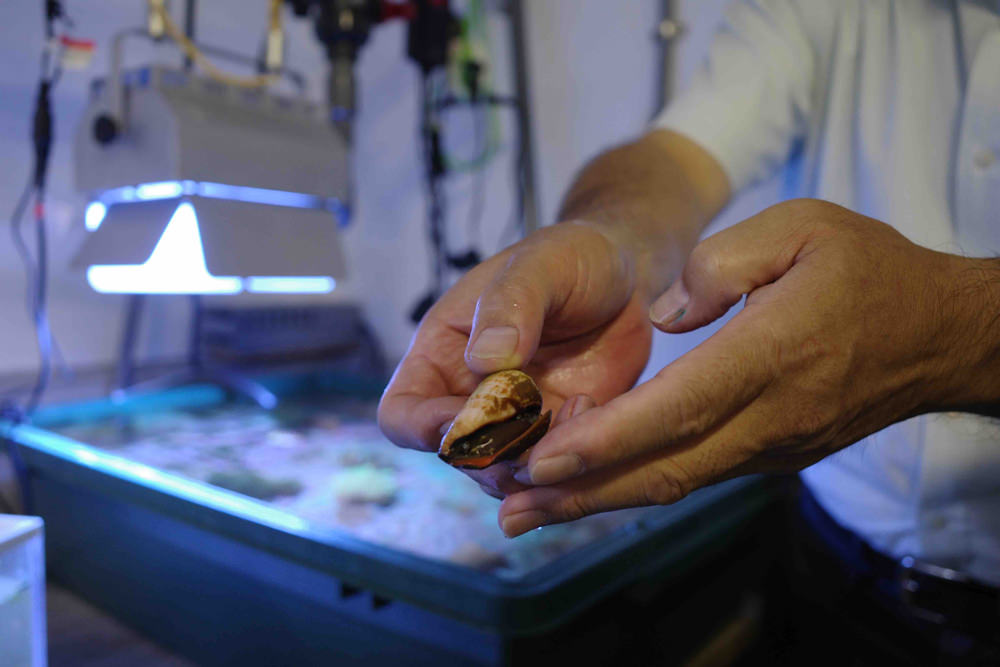

- それは何ですか?

- 稲葉

- これはマガキガイ、地方ではチャンバラガイといわれています。生殖の研究、特に異型精子の働きを調べるのに使っています。目がニュッと出て、自分のほうを見てくれているようでかわいい。異型精子は巻貝が結構持っている、受精しない精子。漫画家の手塚治虫は、電子顕微鏡を使ったタニシの異型精子の研究で医学博士の学位論文を書いていますよ。他にもホヤやウニを飼っていて、これからウナギを飼う予定もあります。

- 編集

- 先生、いろいろありがとうございました。

- 生徒一同

- ありがとうございました。