マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第18話 睡眠の謎

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

睡眠の役割、3つの仮説

ちゃんと眠らないと、ぼーっとしたり、疲れがとれないってこと、だれしも経験したことがあるよね。眠るのはからだを休めるためじゃないかな、と思っていたら、なぜ眠らなければならないのか、有力な仮説が提唱されてはいるけど、まだ決定的な証拠は見つかっていないんだって。知らなかった!

有力な仮説とは、次の3つドキ。

(1)シナプスの恒常性を保つ

シナプスとは神経細胞同士が情報をやり取りする場のこと。私たちが起きている間、何かを見たり聞いたり、考えたり、アクションを起こしたりするなかで、神経細胞から別の神経細胞へと情報が伝わり、シナプスは強くなっていく。でもそんな状態がずっと続くのは神経細胞にとって負担にもなるそうだ。たとえば、神経細胞が発火*しすぎるとてんかんのような状態になることがある。また、たくさんの情報が一度に入ってくると、どこからインプットがあったのかわからなくなって、正確な情報伝達ができなくなることも。だから、眠っている間に強くなり過ぎたシナプスを弱めてやることが大事だというのが「シナプス恒常性仮説」で、ジュリオ・トノーニ(Giulio Tononi)博士とキアラ・チレリ(Chiara Cirelli)博士が提唱したもの。この2人の2017年の論文によると、マウスが数時間睡眠すると、シナプスのサイズが平均で18%縮小したんだそうだ。

*発火:神経細胞は細胞核のある細胞体と、他の神経細胞からの入力を受ける樹状突起、受け取った情報を伝える軸索などから構成されている。軸索の末端にあり、他の神経細胞との情報伝達を担う接合部がシナプス。情報を受け取ると、細胞膜の電位が上昇して活動電位(スパイク)が発生し、電気信号が軸索を伝わるのが「発火」で、複数の神経細胞が同期して発火することで、複雑な情報処理が行われる。

(2)記憶の固定

シナプスが強くなり、情報の伝達効率が上がることが記憶の基礎だと考えられている。記憶はまず脳の海馬で形成され、その後、脳の別の場所に移動することで長期記憶として定着していく(=記憶の固定)と言われていて、起きていたときの神経活動が睡眠中にリピートされるらしい。つまり、睡眠には、日中に記憶したこと(学習や経験)を忘れないように、脳に定着させる役割があるというわけ。だから試験前に寝ないで勉強するよりも、睡眠をきちんと取る方がいいってことドキ。

第8話「記憶を消す」を見てね。

(3)脳の老廃物を洗い流す

睡眠中に脳細胞の体積が縮小することで、脳脊髄液(のうせきずいえき)*の流れる隙間が起きているときよりも大きくなって、神経細胞の老廃物を効率的に洗い流してくれる働きがあるという説ドキ。アルツハイマー型認知症の患者さんの脳内にはアミロイドβというタンパク質が蓄積されると考えられていて、睡眠をとることでこの物質の蓄積を防いでいるという報告がある。熟睡すると頭がスッキリするのはこのためかなぁ?

*脳脊髄液:脳と脊髄(背骨の中にある太い神経の束)のまわりを満たしている無色透明な組織液。脳室(脳の中の空洞)の中でつくられ、循環し、液体のクッションとして脳と脊髄を保護すると同時に、老廃物を流す働きがある。

仮説の真偽はともかくとして、「寝ないでいるとよくないことが起こる」ということに疑いをはさむ人はいないだろう。ラットの脳波を取って、眠りかけると床が動いて水中に落とされるという装置を用いて、ラットを眠らせないようにするという昔の実験では、ラットの食べる量は増えるのに体重が落ちて毛が抜けてゆき、やがては死んでしまうことが報告されている。

そもそも睡眠とは?

本城先生によると、神経系をもつすべての動物は睡眠を取るんだそうだ。ヒトやイヌや鳥が眠るのは見たことがあるし、脳波を取れば眠っているかどうかはすぐわかるけれど、ハエや線虫などが眠っているかどうかはどのように判断するんだろう?

睡眠状態の成立には3つの条件があるそうだ。

- (1)

- 運動量・活動量が顕著に落ちる

- (2)

- 感覚閾値(いきち)の上昇

「閾」は「境界」「しきい」という意味。閾値とは、なんらかの作用によって生体に反応や変化が起こるとき、それを引き起こすギリギリの値のこと。起きているときなら聞こえるはずの音が認識できなくなるなど、外界からの刺激に対する反応がにぶくなる。

- (3)

- 恒常的制御を受けている

恒常的制御とは、睡眠量を一定に保とうとする働きのこと。人為的に断眠させると、ふだんよりも眠りが深くなったり、長い時間眠ったりするといった現象が見られるかどうか。

驚くべきことに、脳のような中枢神経系がないクラゲも眠るんだって! カリフォルニア工科大学のグループが2017年に発表した論文によると、サカサクラゲの傘を開閉させる動きを数えたら、昼に比べて夜は3割ほど少なく、運動量・活動量が落ちていたそうだ。そして20分おきに水槽をゆすってジャマしたら、昼間はボーッと水中を漂って、次の夜の傘の開閉の回数がもっと減ったという。この現象こそ恒常的制御ドキ。

ノンレム睡眠とレム睡眠について知っておこう

本城先生の研究について紹介する前に、まず睡眠の基本的なことを押さえておこう。

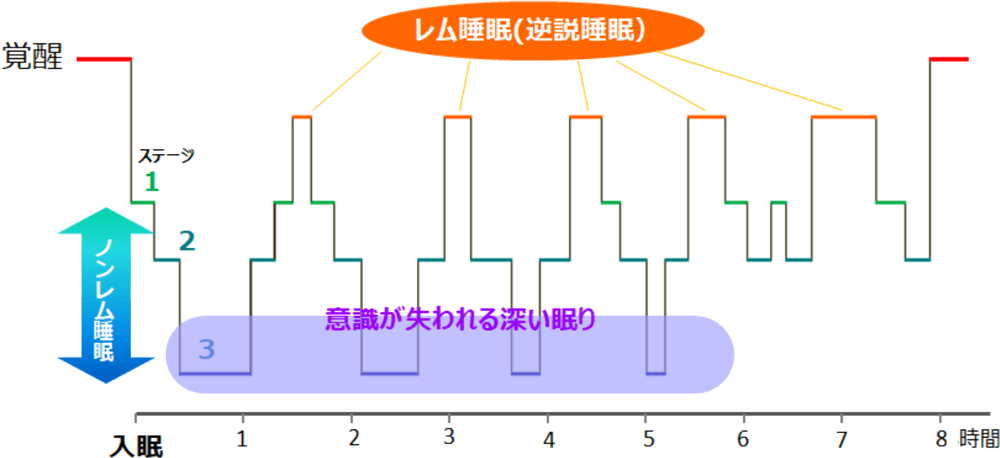

ヒトの場合、眠りにつくとまず「ノンレム睡眠」の状態になる。ノンレム睡眠は深さによって浅い眠りから深い眠りまである。その後「レム睡眠」に移行し、ノンレム睡眠→レム睡眠→ノンレム睡眠→レム睡眠→…というふうに、ノンレム睡眠とレム睡眠のサイクルを何回か繰り返してやがて覚醒に至る。この周期は1時間から3時間と幅があるそうだ。また一般的に前半は「深いノンレム睡眠」が長く、やがて覚醒が近くなるとノンレム睡眠は浅く短くなり、「レム睡眠」が長くなっていく。睡眠については、自分に合った睡眠の長さを含めて個人差が大きいので注意が必要ドキ。

睡眠サイクルの一例。入眠後すぐに深い眠りが訪れる。ノンレム睡眠→レム睡眠のサイクルを何回か繰り返す。サイクルはそのときの身心の状態によっても異なるし、個人差も大きい。

ちなみにレム睡眠の「レム(REM)」というのはRapid Eye Movementの略で、眠っている間に急速な眼球運動が観察されることからその名がついた。レム睡眠中の脳は、起きているときの脳と同じように活発に活動していて、寝ているのに起きているみたいだから「逆説睡眠」とも呼ばれている。

一方、ノンレム睡眠の脳の状態はどちらかというと麻酔状態に近く、意識が失われる眠りとされる。

| ノンレム睡眠 | レム睡眠 | |

|---|---|---|

| 脳 | 休息 | 活発に活動 |

| 筋活動 | わずかにある(寝返りはする) | まったくない(完全に弛緩(しかん)している) |

| 代謝 | 全身の代謝が下がる | 代謝は高い |

| 感覚系への入力 | 低下しているが遮断(しゃだん)はされない | 遮断されている |

| 夢 | 単純なイメージ | 複雑で奇妙なストーリー性のある夢 |

OFFピリオドに注目

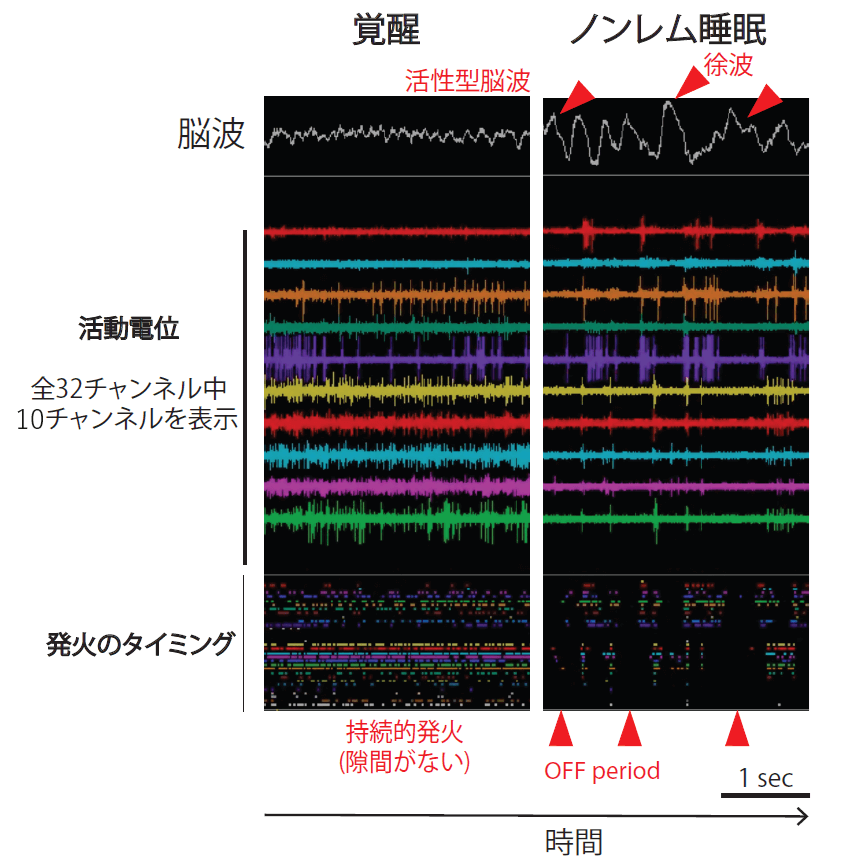

本城先生が着目しているのが、ノンレム睡眠の深い眠りで観察される「OFFピリオド」と呼ばれる現象ドキ。これはバラバラだった神経細胞が同調し、一斉に発火を停止する現象で、覚醒時には決して見られないのだという。

「脳の神経細胞は複雑なネットワークを形成していて、ひとつの細胞がたくさんの神経細胞から情報をインプットされると同時に、自分もたくさんの細胞にアウトプットするという時空間パターンがあります。起きている間、神経細胞は情報の入力に応じて数ミリ秒レベルですぐ発火できるよう臨戦態勢にあるんですが、ノンレム睡眠中はゆっくりした動きになり、数百ミリ秒ごとに一斉に発火し、数百ミリ秒にわたって発火をストップさせる、ということを繰り返します。するとそれまでの神経細胞の時空間パターン*が失われてしまう。つまり、外界の認識や意識の生成が妨げられるわけで、それが睡眠のきわめて重要な働きではないかと考えて研究を進めています」

*時空間パターン:数多くの神経細胞から構成される脳の中で、いつ、どの場所の神経細胞が発火するのかという複雑な神経活動のパターンのこと。

覚醒時の脳波は、振幅が小さく、周波数が速い。ノンレム睡眠時には、周波数0.5~4Hzのゆっくりとした波(徐波、slow waveと呼ばれる)となり、振幅は大きくなる。各細胞が同調することで、一斉に活動停止する「OFFピリオド」が観察される。

本城先生がこの研究をするために使っているのがマウスだ。マウスの場合、睡眠の周期は24時間ではなく、1日の間に何度も寝たり起きたりを繰り返すんだって。睡眠の長さや周期に違いはあるけど、ヒトの睡眠と似ている部分も大きいんだよ。ヒトと同様にレム睡眠とノンレム睡眠があり、OFFピリオドも観察できる。また、遺伝子改変の技術が確立されていて、光や薬品を使って特定の神経細胞を活性化したり阻害したりすることが簡単にできることも、マウスを使う大きなメリットなんだそうだ。

実際にマウスを使ってどんな実験をしているかというと、マウスの大脳皮質の中に電極を置き、一つひとつの神経細胞の発火を解析し、OFFピリオドを生み出す神経回路を探している。どの神経細胞が関わっているのかがわかったら、マウスが起き続けているとその神経がどう変化するのか? スパインと呼ばれるシナプス結合部のこぶがどんどん大きくなり続けるのか? あるいは疲れて発火できなくなるのか? といったことを調べていくんだって。

睡眠に重要な脳の領域はどこ?

もうひとつ、本城先生が取り組んでいるのが、脳のどの領域が睡眠や覚醒に最も重要なのかを明らかにすること。ずっと起きていると次第に強くなっていく「眠気」(=睡眠圧)がこうした領域に作用するのではないかという仮説を立てて、マウスを断眠させた前後でどのような変化が起きるのかを調べている。

もっとも、研究はねらいどおりに進むわけじゃない。

「ノンレム睡眠を促進すると考えられている領域を除去すると、マウスが眠れずに死んでしまったという古い論文があったので、再現実験をしてみたんです。でもマウスにダメージを与えないよう、遺伝子を操作する方法でその領域の細胞の働きを止めても、マウスは元気なままでした」

昔と違って、今は実験方法も洗練されてきている。論文に載っていても本当だとは限らず、マウスがダメージを受けた原因は別のところにあった、なんてことも多いらしい。

これまでの先生の実験では、マウスを断眠させて睡眠圧を高めると、神経発火の頻度が通常の8割程度に下がるものの根本的な変化が起こるわけではなさそうだという。もっとも、睡眠圧上昇にともなって発現する遺伝子がかなり異なっていることがわかってきたので、さらに深く研究を進めているところだそうだ。

線虫の老化から睡眠研究へ

本城先生は中学・高校時代から遺伝子のしくみや、染色体の末端にある細胞分裂の回数を決めるとされるテロメア*に興味があって、「研究者もおもしろそうだな」となんとなく考えていたんだって。一方で動物行動学にも興味があって、京都大学理学部動物学科出身でイルカやクジラ、シャチなどの写真を撮っている水口博也さんが好きだったこともあり、京都大学理学部に入学したそうだ。次第に分子生物学や分子遺伝学がいいなと思い、4年次の研究室選びでは、細胞同士が相互作用するシグナル伝達を専門とする西田栄介教授の研究室に所属して飢餓状態にした線虫の寿命が延びるしくみを研究。2008年に寿命延長の鍵を握る遺伝子を発見し、世界的に有名なNature誌に論文が掲載された。すごいドキ!

*テロメア:テロメア(telomere) はギリシア語で「末端」を意味する「テロ/ 」 (telos) と「部分」を意味する「メア/

」 (telos) と「部分」を意味する「メア/ 」 (meros) から作られた言葉で、染色体の末端を保護する役割を担っている。細胞が分裂するごとにテロメアが少しずつ短くなることから、「分裂寿命時計」とも呼ばれる。

」 (meros) から作られた言葉で、染色体の末端を保護する役割を担っている。細胞が分裂するごとにテロメアが少しずつ短くなることから、「分裂寿命時計」とも呼ばれる。

そんな本城先生が、睡眠の研究にシフトしたのはなぜなんだろう?

「10年近く線虫の研究をしていて、線虫と老化については一区切りついたので、新しいことをやろうと考えました。睡眠を選んだのは、ずっと起きていても眠らないで大丈夫だったらいいのに…と実感することがたびたびあって、なぜ眠らなければならないのかが疑問だったこと。とても身近なテーマなのに、睡眠はわからないことだらけという点に魅力を感じました」

アメリカのウィスコンシン大学に留学

睡眠研究を始めるにあたって本城先生が選んだのが、アメリカのウィスコンシン大学マディソン校精神医学部だった。この大学を選んだのは、睡眠の世界的な権威であるジュリオ・トノーニ博士とキアラ・チレリ博士のラボがあったから。

ラボにて

ラボに取材にみえた立花隆さんと

友人の学位授与式。ウィスコンシン大学のキャンパスにて

ここで本城先生が取り組んだのが、光遺伝学や化学遺伝学という手法を使い、あらかじめ目印をつけておいた特定の神経細胞を任意のタイミングで操作する研究だった。

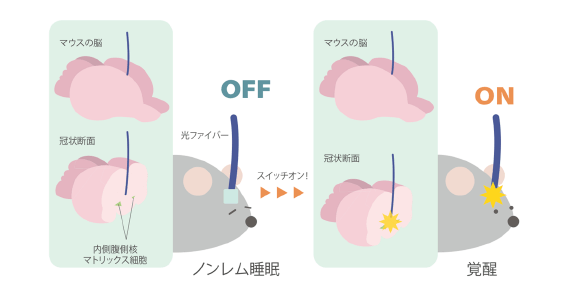

「末梢の神経から受け取った感覚情報を大脳皮質に中継する役割を担っているのが視床です。視床にはコア細胞とマトリックス細胞という2種類の細胞があって、コア細胞が感覚情報を大脳皮質に伝達することはわかっていたんですが、マトリックス細胞の役割については不明だったんです。そこで、光遺伝学や化学遺伝学を使って視床の内側腹側核のマトリックス細胞を光で活性化したり、薬剤で抑制したりしました。すると、この部位を光で活性化すると、ノンレム睡眠から覚醒の状態に移行するけれど、レム睡眠時には効果がないことがわかりました」

マウスの脳の内側腹側核のマトリックス細胞に光ファイバーを入れ、光を当てて活性化すると、ノンレム睡眠から覚醒の状態に移行する。

睡眠の世界的な研究拠点IIIS

「睡眠研究で必要な手法はすべてトノーニ博士のもとで学んだ」という本城先生。留学先で得た知識や発想を生かしつつ、2017年からは筑波大学・国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)*でオリジナルな研究を進めている。

国際統合睡眠医科学研究機構棟

*国際統合睡眠医科学研究機構International Institute for Integrative Sleep Medicine:

なぜ眠らなければならないのかを理解し、睡眠障害のメカニズムを明らかにするとともに、睡眠障害の治療法開発をめさし、神経科学や創薬、医学応用を統合し研究を進める、世界トップレベルの研究拠点。

IIISを率いるのは柳沢正史(やなぎさわ・まさし)機構長だ。テキサス大学でラボを率いていた1990年代半ば、当時ラボに留学していた櫻井武(さくらい・たけし)現副機構長とともに、睡眠-覚醒を制御する神経ペプチド(生理活性のある短い分子)である「オレキシン」を発見。

柳沢機構長、船戸弘正(ふなと・ひろまさ)教授らは、その後、ランダムに突然変異を起こさせたマウスの睡眠を調べ、遺伝的に睡眠異常を示す家系をつくりだし、原因遺伝子を特定するという「フォワード・ジェネティクス」という技術や、ひとつひとつの細胞レベルで転写産物(RNA)を解析する手法などを使って、興奮性ニューロン内の分子シグナルによって眠りの量と質が決まるという研究を2016年、2022年に発表。これもIIIS発の画期的な研究ドキ。

実験のデザインを思いついた瞬間が楽しい

こうしてお話をうかがってみると、なぜ眠らなければならないのかを探究するにもさまざまなアプローチがあることがわかる。本城先生はどんなときに研究のおもしろさを感じているんだろう?

「実験のデザインを考えついた瞬間ですね。これとあれを組み合わせたら、こんなことがわかるかもしれない。ひらめいたときはすぐにでも試してみたい!とわくわくします」

うまくいかないほうが多いけれど、いろいろなアイデアを考えるのが楽しいという。

「古くなった脳脊髄液が眠気をもたらしているのではないかと考えて、2匹のマウスの脳室にチューブを入れて、片方のマウスの脳脊髄液をもう一方のマウスに流したらどうなるだろうと実験したことがあったんです。最初は気泡が入ってうまくいきませんでした。次に、マイクロダイアリシスという透析膜をマウスの脳に入れる手法を考えついたんですが、物質の行き来はできるけれど、効率が非常に悪くてこれまた失敗。また何か思いついたらトライしようと考えています」

シグナルがきれいに取れたときにも「やった!」と感じるし、実験は大好きだという。研究にちょっと煮詰まったときは、銭湯やサウナに出かけるとスッキリするとか。そんな本城先生だから、研究者になりたいと考える人は、「楽しんで、自分が不思議だと思うことを素直に追ってほしい」そうだ。

もし人工的に脳脊髄液の老廃物を取り除くことで眠らないマウスが誕生したら…。

IIISの研究棟には、睡眠に関係した絵画や書があちこちに飾られている。鶴見厚子《今日で世界が終わるとしても》の前で。

睡眠に興味がある人にオススメ!

本城先生に、睡眠に興味を持った人にオススメの本を教えてもらったドキ。

柳沢正史/監修

『ニュートン超図解新書 最強に面白い睡眠』

(ニュートンプレス 2023年9月刊)

2020年11月発行の「ニュートン式超図解 最強に面白い!!」シリーズの新書版。中高校生向けに、現在の最新科学の成果もわかりやすく盛り込みながら睡眠の基本知識を解説した入門書。 「寝だめはできるか?」「朝型か夜型かは生まれつき」「学習した記憶は眠ることで身につく」「眠気の正体とは」といった気になるテーマの解説や、あくびはなぜ出るのか、金しばりになるのはなぜといったトリビア的なコラムまで。イラストも豊富で読みやすい。監修は筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構長の柳沢正史教授。

イントロダクション

1 ぐっすり眠る方法

2 眠りのしくみ

3 睡眠と関係がある恐ろしい病

4 動物たちの睡眠と冬眠

立花隆、利根川進/著

『精神と物質―分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか』

文藝春秋(1990年7月刊 文春文庫1993年10月刊)

立花隆/著

『脳死』

中央公論新社(1986年10月刊 中公文庫1988年11月刊)

2冊とも、本城先生が大学生時代に読んで感銘を受けた本。

『精神と物質』は、1987年にノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進マサチューセッツ工科大学教授にジャーナリストの立花隆が行ったロング・インタビュー。利根川博士のアメリカ留学時代から、免疫抗体のDNAが再編成されるしくみの発見、アメリカでの研究生活や生命の謎に迫る研究の醍醐味がスリリングに伝わってくる。

脳・心臓・肺の相互依存関係や臨床医学上の意識と内的意識などを論じながら、脳死の脳は本当に死んでいるのか、脳死とは何で、脳死判定基準のどこが問題なのかを問うたのが『脳死』。眠れる森の美女は生きているのか死んでいるのか? 生命倫理の最先端の問題に興味のある人にオススメ。

マルチェッロ・マッスィミーニ、ジュリオ・トノーニ/著

花本 知子/訳

『意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む統合情報理論』

亜紀書房(2015年5月刊)

著者の一人ジュリオ・トノーニは、本城先生の留学時代のボスで、意識とは何かという科学の最大の未解決問題の一つに挑み「統合情報理論」を打ち立てた神経科学者。意識が生じるには、膨大な情報量を処理することと、脳など処理系の内部で相互連携があり、処理系が全体として統合されていることが必要だという

何千万画素という高い精度で視覚的な情報を記録するデジタルカメラが意識を持たないのは、素子の一つ一つが情報をやりとりすることがなく情報が統合されていないからだ。

この理論に基づき、意識がある状態とない状態の脳波の差を予測し、検出・記録できる装置をつくり、レム睡眠下や意識のないノンレム睡眠下、昏睡状態などさまざまな脳波を計測し比較してゆく。難しい部分もあるけれど、知的刺激に満ちており、意識の謎に興味がある人にオススメ。

生命科学DOKIDOKI研究室の次の記事も読んでみてね!

-

◎なぜ眠るのか、ノンレム睡眠とレム睡眠の違いなど睡眠の基本知識と、摂食と睡眠にかかわる「オレキシン」の発見からオレキシンがかかわる病気まで

■フクロウ博士の森の教室シリーズ2「脳の不思議を考えよう」

第7回 睡眠と脳のメカニズムアニメーション

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/s2_07/slideshow.html

櫻井武教授インタビュー

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/s2_07/interview01.html -

◎脳を持たないヒドラが眠ることを発見した研究の紹介

■いま注目の最先端研究・技術探検!

第50回 脳を持たないヒドラも眠る。独自のアプローチで睡眠のナゾに挑むhttps://www.terumozaidan.or.jp/labo/technology/50/index.html

-

◎グリア細胞と睡眠の関係や、マウスが夢を見ていることを証明したいと研究に打ち込む常松友美先生のインタビュー記事

■この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」

第76回 9歳のときの「脳ってスゴイ」が原点。なぜ夢を見るのかを明らかにしたい

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)