特別編 3次元脳オルガノイドが拓く脳研究の近未来

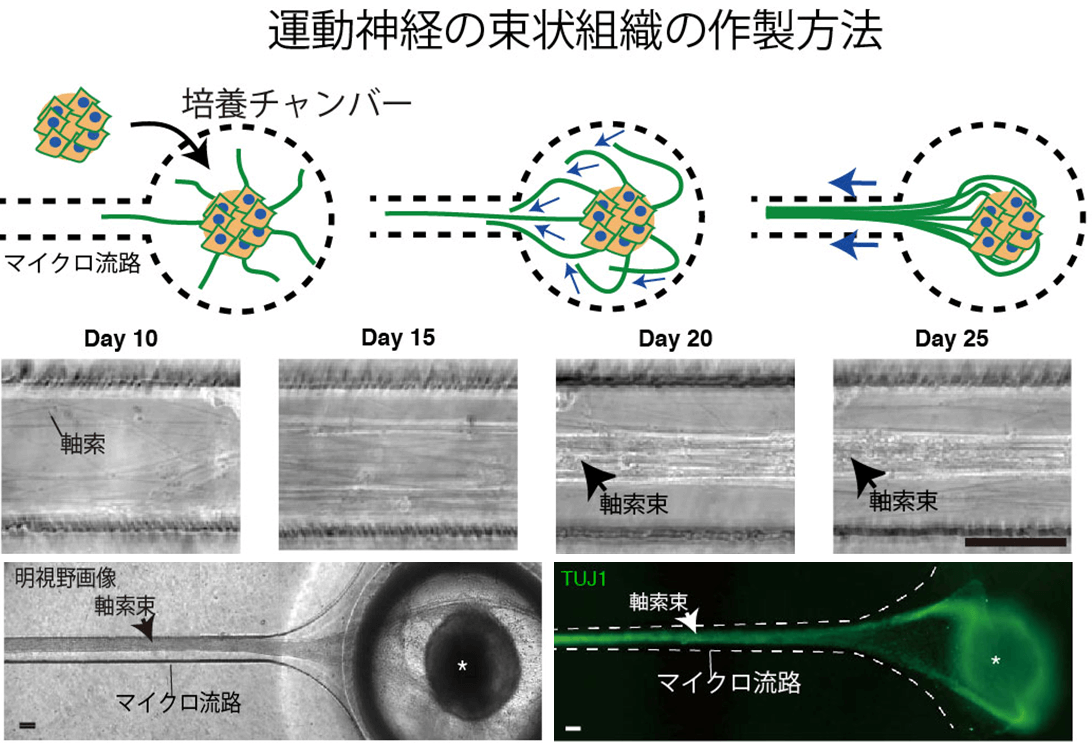

2 3次元の軸索の束状組織をつくる

そもそも、池内先生はなぜ脳オルガノイドの研究を始めたのだろう?

「高校生のころから生物には興味があったんです。当時は、自分は何をしたらいいんだろうと悩みながら、たくさんの本を読みました。そして、社会的に大きな話題となったヒトゲノム計画*1を知り、ゲノムを使って生物のしくみを調べてみたいと考えるようになったのです。大学は生命の根本のしくみを解き明かす研究ができそうだと考え、生命工学系に進みました」

*1 ヒトゲノム計画:人間の細胞核内にあるDNAの塩基配列を解読することを目的として、1990年、アメリカ政府が発足した研究計画。イギリス、日本、ドイツ、フランス、中国が協力し国際的なプロジェクトとなった。2003年に全ゲノム解読が宣言されたが、実際は8%が未完了で、2022年に解読が完了した。

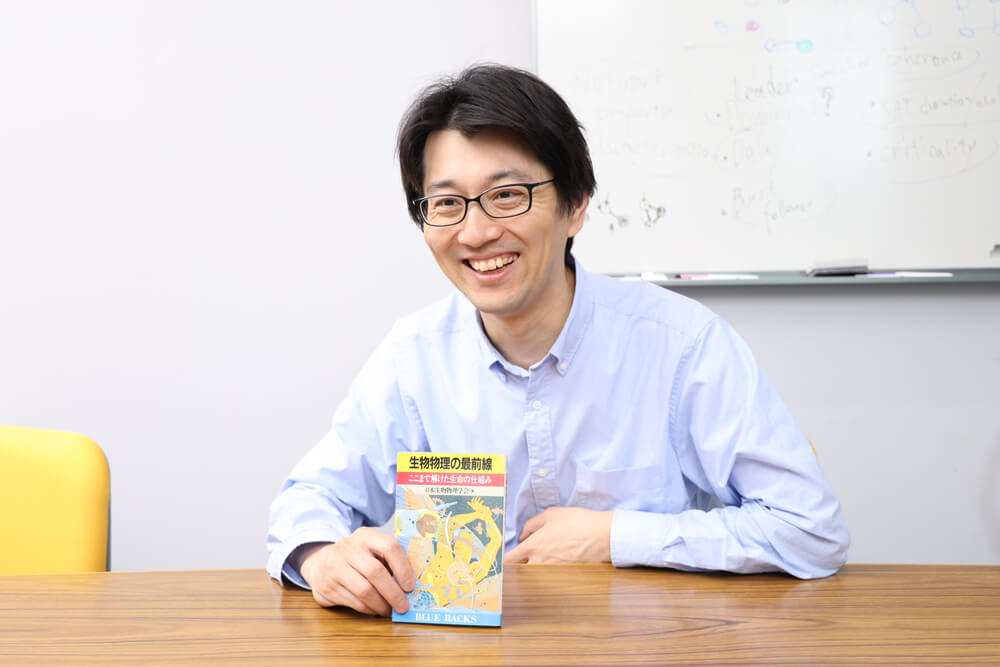

中高校時代に夢中になって読んだという日本生物物理学会/編『生物物理の最前線』(1990年10月発行 ブルーバックス)を手に。

東京大学工学部に進んだ先生は、遺伝子のRNA研究で知られる渡辺公綱(わたなべ・きみつな)先生の研究室で、tRNA*2を修飾する酵素の研究に関わる。そこで、タンパク質合成には神経細胞が重要な役割を果たしていること、神経の末端にあるシナプスでつくられるタンパク質が記憶に関わることなどに興味を持ち、もっと神経の研究を深めたいと、博士課程修了後の2007年に、ハーバード大学医学部のアザド・ボニ(Azad Bonni)博士の研究室に入った。ボニ博士は脳における神経回路の結合や、タンパク質分解を決める目印となる経路の研究が専門だ。先生は神経の形態形成や、それをタンパク質が制御するメカニズムの解明に取り組みはじめる。

*2 tRNA(transfer RNA、転移RNA):タンパク質合成において、mRNA上の遺伝情報を読み取り、タンパク質の材料となるアミノ酸を運ぶ役割を担うRNA。生命の根幹を支える仕組みの中で最も神秘的な分子だと池内先生は考えている。

「ところが、ちょうどそのころ、日本では山中伸弥(やまなか・しんや)教授がiPS細胞の作製に成功し、理化学研究所の笹井芳樹(ささい・よしき)博士がES細胞から3次元の神経組織をつくるなど、まさにオルガノイドの先駆的な研究が次々と発表されていたんです。生物や細胞を観察して生命を理解するのではなく、逆方向の、組織や臓器をつくることで生命を理解するという研究が登場しつつあることに大きな衝撃を受けました。そこで、アメリカ滞在中の後半は、私もiPS細胞を使って神経をつくる研究を始めたのです」

2014年にアメリカから帰国した先生は、東大の生産技術研究所で研究室を主宰することになる。日本でも引き続きこれまでの研究を進めていくつもりでいたが、「もっと斬新なこともやってほしい」といわれ、新たな研究テーマを模索することになった。

「最初は1人で研究を始めたのですが、そこに、生産技術研究所にいらした藤井輝夫(ふじい・てるお)先生(現・東大総長)の研究室で博士課程を修了したばかりの川田治良(かわだ・じろう)君が訪ねてきたんです。彼は半導体の製造にも使われる技術を応用したマイクロ流体デバイスを使って、細胞培養や幹細胞の研究をしていました。そして、運動神経の障害で筋肉が萎縮するALS(筋萎縮性側索硬化症)という病気を調べるため、ALSの疾患を体外で再現するモデルをつくりたいと言うのです」

先生は神経突起がなぜ長く伸びて軸索になるのか、特定の病気で神経細胞が軸索から死ぬのはなぜなのかに興味を持っていたという。軸索が長いことは、さまざまな箇所を連結するうえで神経細胞にとって重要でありながら、大きな弱点ともなる。ALSも脊髄から筋肉に向かって伸びる軸索の損傷によって、「筋肉を動かせ」という指令が筋肉に伝わらないことで起きる病気だ。

「当時、3次元の脳オルガノイドも登場してはいましたが、神経を操作する研究ではシャーレなどを使った2次元培養が大半でした。川田君の技術を使って新しい培養デバイスをつくれば、より高度な3次元の神経組織がつくれるかもしれない。そこで、2人で相談して、『マイクロデバイスを用いた3次元の運動神経オルガノイドづくり』を新たなテーマに掲げることにしました」

神経細胞には自発的に軸索を伸ばす性質がある。先生たちは初期発生で細胞が分化していくときのように、細胞が生まれながらに持っている内因性のプログラムによって軸索が自由に伸びる環境をつくろうと考えた。軸索がどの時期にどんな方向に伸び、どのように集まるか、その内因性のメカニズムは先生がアメリカで研究していたテーマの1つでもあった。

「神経細胞は普通に培養すると、ランダムな方向に軸索を伸ばしてバラバラに広がってしまいます。このため、従来の2次元培養では、軸索の伸びる向きを制御するために、幅数十マイクロメートルの神経の細胞体は通ることができないものの、幅数マイクロメートルの軸索なら通る細い溝をたくさんつくって培養するデバイスが考案されていました。ところがこの方法では軸索は束にならないし、溝を通れなかった軸索が溜まって絡まってしまう。そこで私たちは、細い溝をなくし、細胞を入れた親指ほどの丸いくぼみ(チャンバー)から軸索が伸びる方向を導く太い溝(マイクロ流路)を1本だけ用意したんです。そうしたら、細胞はチャンバーにとどまり、軸索がマイクロ流路に沿って自由に伸びて勝手に束になってくれました。」

ヒトiPS細胞を運動神経に分化させ、約1万個の神経細胞からなる直径約1mmの球状の組織としたあと、球状組織をシリコンゴム製の培養チャンバーに入れる。このチャンバーには、幅150ミクロン、長さ7mmのマイクロ流路がつながっている。球状の運動神経は次第に多数の軸索を伸ばし、他に行き場がないため通路内へと伸びていき、並走する軸索同士が接着し束状の組織になる。

マイクロ流路を軸索が伸びていく様子(19秒)