特別編 3次元脳オルガノイドが拓く脳研究の近未来

3 複雑な神経活動を示す「コネクトイド」

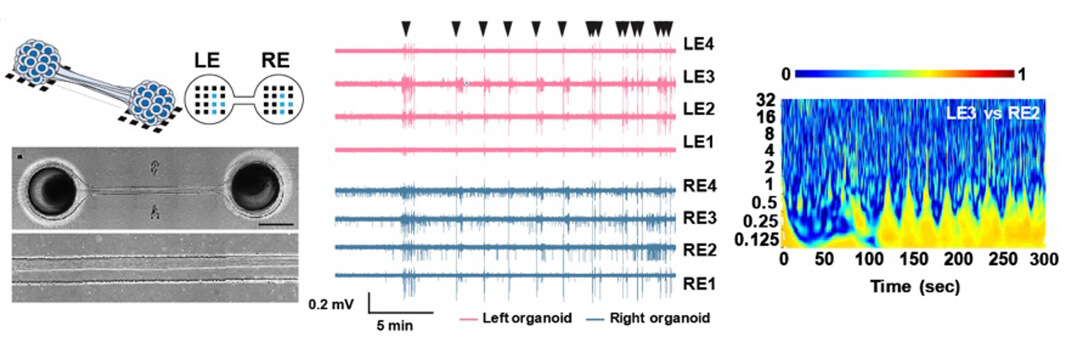

軸索の束が完成したので、次に大脳オルガノイド同士をつないで脳のようなネットワークをつくってみることにした。

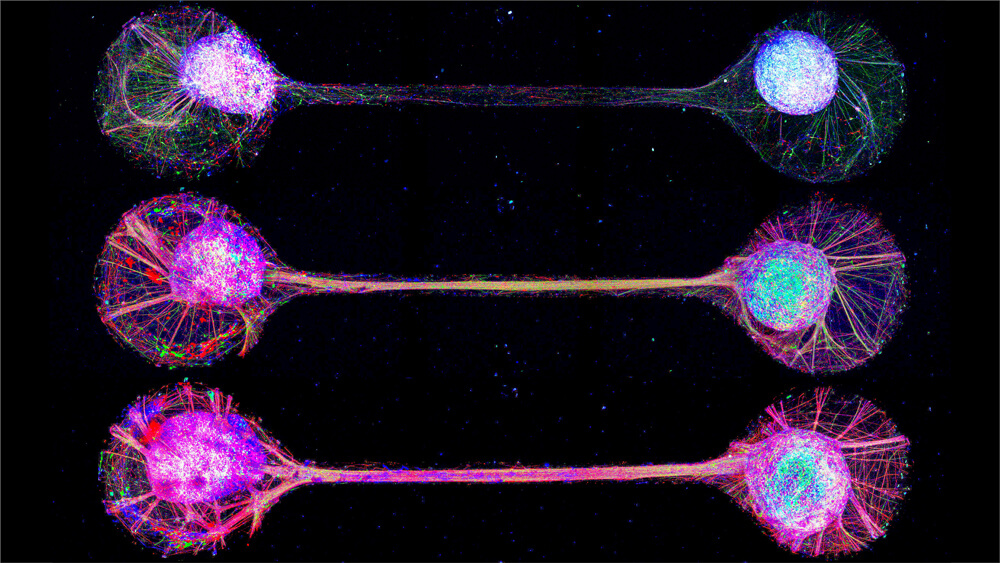

iPS 細胞を培養して運動神経とするには2週間程度だが、大脳の神経細胞に分化させるには1か月程度かかる。大脳神経細胞の塊が直径1mm弱のサイズになったところで、2つのチャンバーが流路でつながったマイクロデバイスの両端に、細胞の塊を1つずつ入れて培養していく。すると、約2週間で軸索が伸びてシナプスがつくられ、双方がつながって神経活動が伝わるようになった。先生たちは、このつながった大脳オルガノイドを「コネクトイド」と名づけることにした。

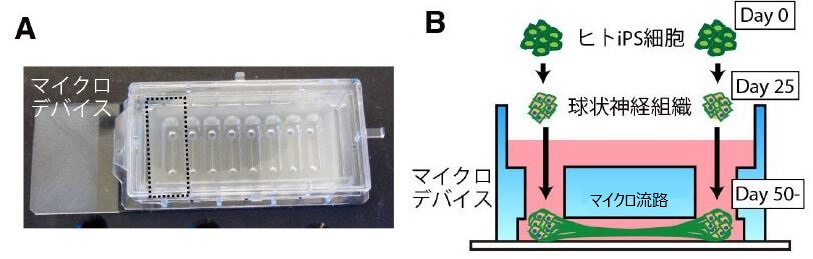

A:使用したマイクロデバイス。破線内に丸い2つのチャンバー(小空間)と、チャンバー間をつなぐマイクロ流路がある。

B:iPS細胞を球状の大脳神経細胞に分化させ、ある程度の大きさになったところでチャンバーに移す。その後、約2週間で軸索が伸びていく。

C:培養35日目(デバイスに移して10日目ごろ)になると、流路内で多数の軸索が伸びてくる。

D:培養50日目ぐらいには、流路内の軸索が束状の組織になる。

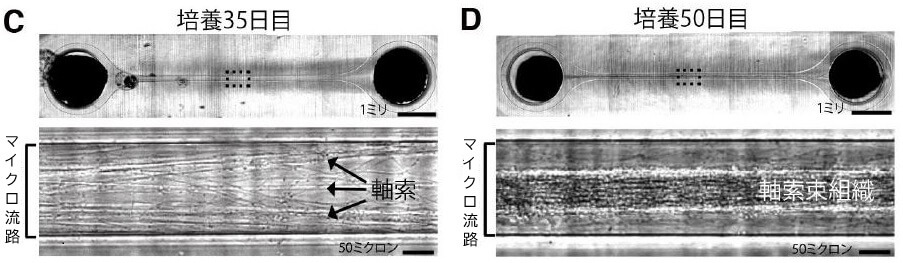

軸索の束でつながった大脳オルガノイド

「さっそくコネクトイドの一方にあるオルガノイドに刺激を与えてみると、もう一方のオルガノイドがちゃんと反応しました。刺激が伝わるだけで愛おしいんですが、さらに調べていくと、2つつなげた方が単体のときより活動が増えるし、活動のリズムも同期したり、不規則になったり、増幅されたりと複雑になりました。じつは、ヒトの脳はマウスなどと比べて軸索が集まる白質*3が多いのです。おそらく、軸索が伸びて複数の脳の領域をつないでいることが高度な脳機能を実現するために重要なのでしょう」

*3 白質:脳や脊髄の断面を見たときに白色に見える部分で、他の神経細胞など信号を伝える軸索多数集まっている。軸索を覆う髄鞘に脂肪質の物質があるため白く見える。

片方のチャンバーの神経組織を刺激すると、軸索を通って、もう片方の神経組織が応答し、増幅された神経活動を示す。

また、コネクトイドは刺激がなくても自発的に活動する。1つの細胞が活動すると全体が盛り上がって大きな活動の波が起きたり、活動の頻度や間隔が複雑に変化したりする。自発的な活動は単体のオルガノイドにも見られるが、その場合は規則的な活動が多いそうだ。

「神経のネットワークが一斉に規則正しく動くだけでは意味がない。個々の活動が不規則になるにつれて、ネットワークの複雑さも大きくなっていくんです。それが脳の重要な要素なんですが、これまで実験ではなかなか再現できていませんでした」

さらに、コネクトイドの神経には可塑性(かそせい)があることもわかった。つまり、与えられた刺激に対する変化を一時的に保持できる、脳の学習の基本となる機能だ。たとえば、コネクトイドに一定の刺激を与え続けると、2週間くらいで刺激ごとに違う応答をするようになり、さらにオルガノイドの数を増やすと刺激に対する識別能力も高くなる。やはり、複雑な回路が機能の獲得に寄与していると考えられる。

脳活動を計測するのは、オルガノイドを培養するマイクロデバイスの下に配置した電極だ。大阪万博で展示されている18個のオルガノイドがつながったコネクトイドには2万6400個もの電極がつながれており、AIによる機械学習を用いて解析するという。

複雑な脳の機能がつくられる様子が少しずつ見えてきたところで、気になるのは“コネクトイドに知能や意識はあるのか”ということだ。しかし、この問いは時期尚早のようだ。

「まだまだそのレベルではありません。現在のオルガノイドは寝ている状態、もしくは赤ちゃんの状態に近いのではないかと考えています」

ヒトの赤ちゃんは、生まれるとすぐに目が開き、ぼんやりはしているものの外界を早い時期から認識することができる。そして、外からの情報が流れ込んで来ることで、脳の中に少しずつ回路が生まれ、さまざまな機能を獲得していくと考えられる。また、赤ちゃんは起きているときに経験したことを、寝ている間に再学習するともいわれる。

「そう考えると、寝ている赤ちゃんオルガノイドにもっと刺激を与えれば、さらに回路も複雑になり、さまざまな機能を獲得させることができるかもしれません。たとえば、オルガノイドに目はありませんが、光遺伝学の手法を使えば画像の刺激を与えることができます。できるなら夢も見せたい。強い刺激を与えれば、目を覚ますかもしれません。学生たちはオルガノイドに図形や映像を熱心に見せています。研究としてはそれほど単純な話ではありませんが、日々、みんなで試行錯誤を重ねています」

ちなみに、オルガノイドも活動が長く続くと疲れるそうだ。刺激をしすぎると反応しなくなるという。また大脳神経の培養は運動神経などに比べて倍ぐらい時間がかかる。その理由はわからないが、脳はゆっくりと成長することで、さまざまな学びの時間をつくっているのかもしれない。