profile

一二三恵美(ひふみ・えみ)

山口県生まれ。山口大学医療技術短期大学部(現・山口大学医学部保健学科)衛生技術学科卒業後、1986年宇部興産中央研究所医薬研究部に入社。93年広島県立大学(現・県立広島大学)生物資源学部助手、2005年同大学生命環境学部助教授を経て07年大分大学先端医工学研究センター教授。10年より現職。01年工学博士(九州大学)。034年守田科学研究奨励賞(大学女性協会)、14年自然科学の分野で顕著な研究業績を収めた女性研究者に贈られる猿橋賞を受賞。

抗体でありながら酵素の働きを持つ「スーパー抗体酵素」

抗体は、ウイルスなどの異物(抗原)から生体を防御する免疫システムで重要な働きをするタンパク質で、「酵素」は生体内で行われる化学反応の触媒として働くタンパク質。生物の教科書ではそう習い、二つはまったく別物だと思っていたら、両者の機能の“いいとこ取り”をする抗体があるという。それが一二三先生が発見した「スーパー抗体酵素」だ。外敵を見つける抗体の機能と、分解する酵素の働きをあわせ持ち、インフルエンザやがんの治療薬として期待できるのだという。いったいどんなタンパク質なんだろう?

———まず、スーパー抗体酵素について簡単に教えてください。

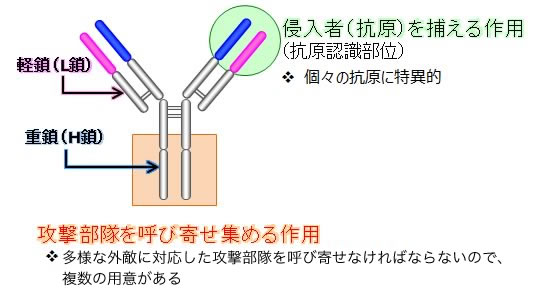

抗体は、生物の授業でも習ったと思いますが、Bリンパ球という免疫細胞がつくる「Yの字」の形をしたタンパク質です。Yの二股に分かれた取っ手の部分で、体内にやってきた侵入者(抗原)を認識し、個々の抗原に特異的に結合して外敵を捕えます。そして、Yの足の部分で、抗原をやっつける攻撃部隊を呼び寄せる働きをします。抗原をしっかり見極めて捕えることは得意なのですが、これまでは抗体自身が抗原をやっつけることはできないとされてきました。

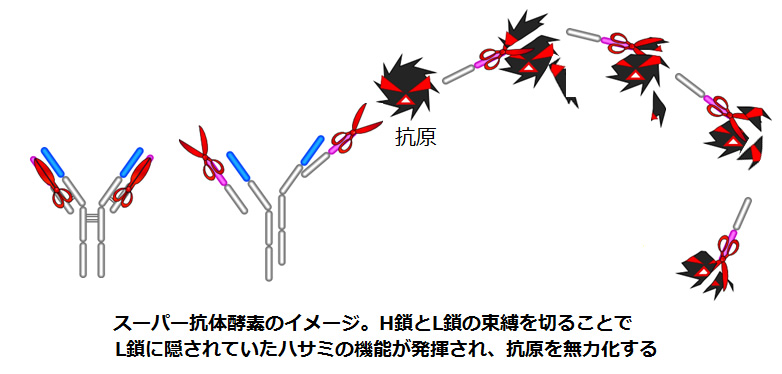

ところが、ちょっと変わった抗体が存在することがわかってきました。ハサミを隠し持っていて、抗原を切断して分解してしまう酵素のような働きをするのです。抗体でありながら酵素作用を有し、悪さをする細菌やウイルスなどの標的タンパク質を特異的に捕捉し、攻撃して破壊する抗体を広島県立大学で助手をしていた時代に発見し、「スーパー抗体酵素」と名づけました。

生体内での抗体の役割

スーパー抗体酵素

———酵素は、体内の化学反応の速度を速めたり遅らせたりするなど、化学反応の触媒として働く物質といったイメージしか持っていませんでしたが、いろいろな働きがあるんですね。

酵素はすべての生き物が持っていて、体内でいろいろな反応を触媒しています。大腸菌などは外敵を見つけてやっつける反応でも酵素を使うんですよ。ヒトが持つ酵素の中にも、DNAの特定の塩基配列を認識して切断するハサミのような機能を持っているものがありますが、反応相手を見つけることができるといっても分子の見分け方が抗体よりアバウトです。高等生物になると身体の構成も複雑になり、自己と非自己の見極めも複雑で重要になりますから、役割分担が必要になって、抗体が外敵を見分けるエキスパートとして活躍するのではないかと思います。

———抗原を見つけるエキスパートの抗体でありながら、抗原をハサミで分解して無力化する力も持っているなんてすごいですね! これを利用して、どんな臨床応用が期待できるんですか?

たとえば、がん細胞に特異的な構造を見つけて、それを選択的に壊すことができれば抗がん剤として、またウイルスの生存に必須な部分を壊すことができれば抗ウイルス剤としての応用が期待できます。スーパー抗体酵素の存在を発表した当初は、ありえないんじゃないかとか、単なる偶然では、などと言われたりもしたのですが、次第に研究が進んで、現在は分子生物学的なメカニズムの解明をはじめ、実用化を視野に入れた研究も始まっているんですよ。