細胞内の宅配便屋さん、分子モーター

タンパク質が三大栄養素の一つだということは学校の家庭科で習ったけれど、実は、私たちの体の中で活発に動きまわって、生命にとってきわめて重要な働きをしているということはあまり知られていない。

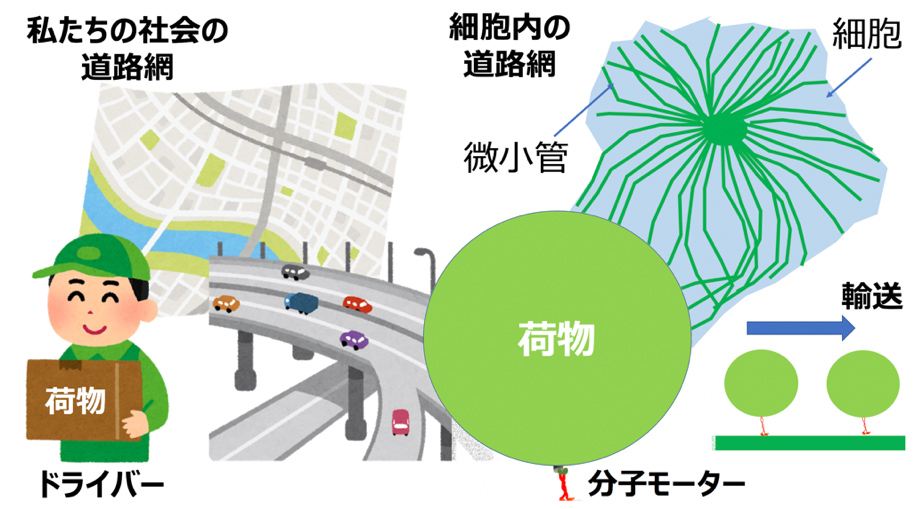

例えば、くるくる回ってエネルギーをつくり出したり、隣のタンパク質とドッキングして情報を伝えたり、細胞の中のタンパク質製の道路を歩いて物質を輸送したり。言ってみればタンパク質は、細胞の中で働く「ミクロの機械」というべき存在なのだ。

「ミクロの機械であるタンパク質には、いろいろな形があります。動きに最適な形をしているんです。例えば筋肉は、ミオシンとアクチンという2つのタンパク質で構成されていて、筋肉が縮むときはミオシンがアクチン繊維を引っ張るんです。また、ミトコンドリアの中では、ATP合成酵素がくるくる回って、細胞のエネルギー源であるATP(アデノシン三リン酸)をつくり出しています。ATP合成酵素は、回転しやすいようにリングに回転子がつきささったような形をしています。そして、私が研究している宅配便屋さんの働きをするタンパク質は、荷物をかついでてくてく歩く足の形をしているんですよ」

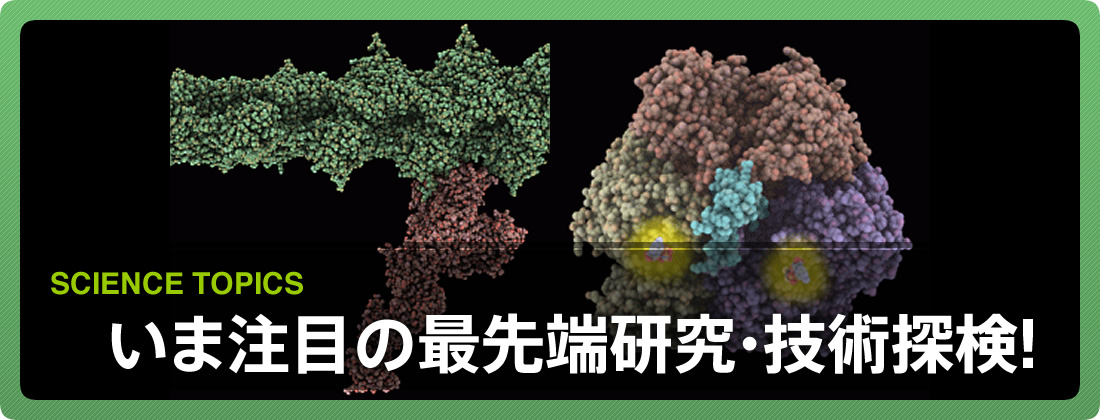

左:ミオシン(赤色)は、頭をアクチン繊維(緑色)にくっつけてアクチン繊維を引っ張る

右:回転軸(水色)が時計回りに回るATP合成酵素。

文部科学省「動く!タンパク質」ビューアより

ハーバード大学が制作した「Inner Life of the Cell」というアニメを見ると、タンパク質が私たちの体の中でダイナミックに動いている様子に感嘆するに違いない。動画の3分40秒過ぎからは、細胞内の宅配便屋さんである分子モーターの一つであるキネシンが、大きな荷物を背負って歩いて登場する。 (キネシンの部分を切り出したアニメはこちら)

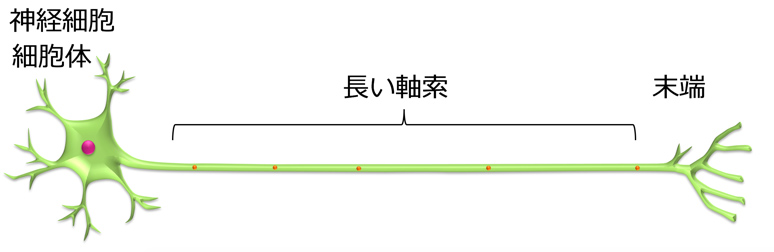

「アニメに出てくる大きな荷物は栄養素などが詰まっていて、それが細胞内に張り巡らされたタンパク質製の道路(微小管)を移動しているんです。とくに長い軸索を持つ神経細胞では、エネルギーや神経伝達物質などの物質は細胞体で作るので、末端まで効率よく運ぶことが重要です。動物の神経細胞を培養することで、分子モーターによる宅配の様子は顕微鏡を利用するとアニメではなくて本物が観察できますよ」

白いものが管を流れていくね。白いかたまりは物質が詰まった袋で、管は神経細胞の軸索なんだって。

軸索末端で情報のやりとりに使用される神経伝達物質は、分子モーターによって、長いものでは1メートル近くある軸索内の微小管に沿って運ばれる。分子モーターは記憶や学習にも深くかかわっているのだ。

こうした細胞内の物流は、酵母から哺乳類まで、すべての真核細胞に備わった共通の仕組みで、私たちの頭や体の中で実際に起こっている。宅配便のドライバーにあたる分子モーターは、ヒトでは約40種類ほどが確認されているという。

体の中で分子モーターが大切な荷物を運ぶことで、さまざまな生命活動が行われているんだよ!

林 久美子(はやし・くみこ)

東北大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻

准教授

東京大学総合文化研究科で理論物理を学び、学位取得。日本学術振興会特別研究員の制度を利用してスペインバルセロナ大学に留学。帰国後、大阪大学産業科学研究所で生物実験を学ぶ。物理と生物の融合研究が評価されて、日本生物物理学会若手奨励賞受賞。東北大学大学院・工学研究科助教を経て2018年より現職。