マンガdeひもとく生命科学のいま ドッキン!いのちの不思議調査隊

第16話 BMIを医療に

調査のまとめドッキンレポート

調査のまとめドッキンレポート

BMIを使い、話せない患者の言葉を外部に伝える

脳と機械を直接つなぎ、脳信号を計測してコンピュータやロボットなど外部の機械を操作するBMIの技術は、20世紀の後半から研究が始まり、21世紀に入って本格化したが、この数年で大きな成果が次々に発表されている。

たとえば脳の信号を計測してロボットを動かすことは以前からできていたが、2021年の報告では、ロボットが何かに触ったときにそれを電気刺激として患者さんの脳に伝えることによって、「自分の手で触った」という感覚が生まれ、ロボットを操作する精度が上がったという。脳からの運動の出力だけでなく、脳への感覚の入力もできるようになったのだ。

また、2023年には、事故で首の脊髄(せきずい)を損傷して半身不随になった患者さんに埋め込み式の脳波計をつけてもらい、脳活動から電気信号を監視(モニタリング)して脊髄を電気刺激したところ、一人で歩けるようになったという。

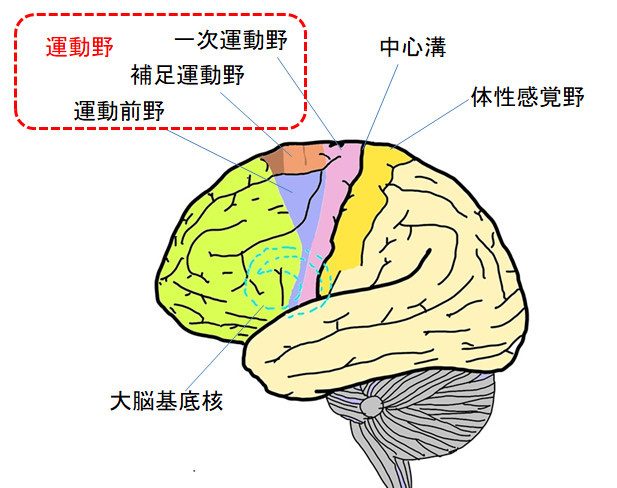

運動機能の補助だけでなく、意思伝達のスピードアップも図られてきた。かつては、患者さんの文字盤を追う目の動きを把握して文字にしていたものが、いまやしゃべろうとするときの脳の運動野*の信号を解読し、アバターに本人の声を複製してしゃべらせることまでできる。2023年8月の報告では、脳幹の脳卒中で話せなくなった患者さんが、なんと1分間に78単語の速度で話せたそうだ。一般人のスマートフォンへの入力速度が毎分115文字(単語ではないことに注意)程度だから、ずいぶん速くなったといえるドキ!!

*運動野:大脳皮質の中で、運動の指令を送り出す神経細胞が集まっている領域。一次運動野、運動前野および補足運動野がある。ヒトでは一次運動野がとくに発達しており、身体運動にかかわる多くの神経系の部位が集まっている。

こうした進展を支えているのが、脳情報を読み取るセンサーの高度化だ。多チャンネル化が進み、得られる情報が飛躍的に増加した。そしてもう一つ大きいのが、人工知能(AI)の進歩によって脳情報を解読する精度が向上したこと。1分間に78単語話すことができたというのも、健常者の数多くのデータをもとに、機械学習によって脳波から口の動きを予測することが可能になったからなんだって。

| 1999年 | ラットの神経活動のデータから動作を推定する研究 |

| 2000年 | 刺入型電極を埋め込んだサルがBMIでロボットを操作 |

| 失明した男性の脳の後頭葉表面に電極を埋め込み、信号を送り、ドット化された映像を認識させることに成功 | |

| 2006年 | 針型電極を埋め込んだ脊髄損傷患者がコンピュータのカーソルを操作 |

| 2012年 | 皮質脳波(ECoG)でロボットアーム操作 |

| 針型電極を装着した四肢麻痺患者が、ロボットを操作しコーヒーを飲む | |

| 2016年 | ECoGで、52秒で1文字の入力に成功 |

| 2019年 | 体内埋め込み型BMIで脊髄損傷患者がロボットを制御し歩行 |

| 2020年 | 神経活動を光で制御する光遺伝学を活用し、サルの手を動かすことに世界で初めて成功 |

| 視覚障害者の脳の視覚皮質に電極を埋め込み、ペンでなぞるように刺激し、アルファベットを知覚させることに成功 | |

| 2021年 | イ―ロン・マスク率いる米国ニューラリンク社が、サルの脳に同社製のチップを埋め込み、そのサルが念じるだけでPCを使って卓球ゲームをプレイする動画を公開 |

| 2022年 | 脊髄損傷患者の脳に192本の針型電極を埋め込み、想像している言葉を読み取り、毎分90文字を画面に出力 |

| うつ病患者の脳活動をモニタリングし、うつ症状を検知したら電気刺激することで気分を改善 | |

| 針型電極により、ロボットアームの出力(動き)を脳にフィードバックすることで双方向BMIの開発に成功 | |

| ラットの脳に「ニューログレイン」と名づけられた微細なチップを埋め込み、神経活動を検知できるシステムを米大学の研究チームが開発 | |

| カリフォルニア大学らの研究チームが、発話意図どおりの文章をコンピュータで出力する実験を行い、成功 | |

| 2023年 | 253個の電極がついたシート型ECoGで1分間に78単語の出力(発話)に成功 |

| 2024年 | 米国ニューラリンク社が人間の脳にチップを埋め込む世界初の臨床試験の許可を米食品医薬品局(FDA)から得たと発表 |

脳活動計測手法のいろいろ

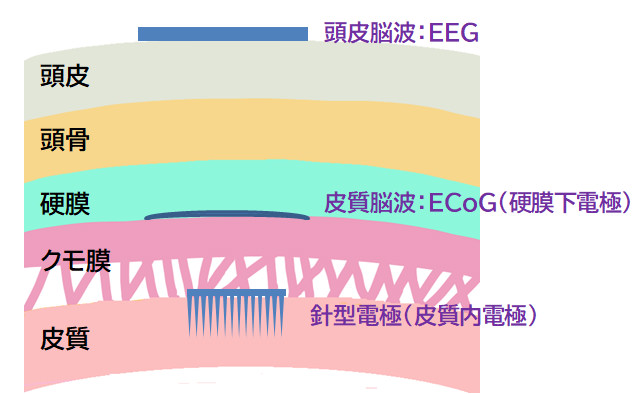

ところで、脳情報を読み取るというと、水泳帽みたいなキャップに電極がついたものを連想する人が多いんじゃないかな。これは「頭皮脳波(Electroencephalogram:EEG)」と呼ばれる。埋め込み手術が不要なので手軽だけど、信号の精度はあまり高くない。

手術が必要なタイプとしては、頭蓋骨の下に位置する硬膜の下に電極を置く「皮質脳波 (Electrocorticography:ECoG)」、さらに侵襲度が高いものとして、大脳皮質内に剣山タイプの針型電極を埋め込む方法がある。一般的に脳に近づくほど、また電極が多いほど得られる信号の精度は高くなるよ。

このほか、脳の電気活動によって生じる磁場を計測する「脳磁図(Magnetoencephalogram:MEG)」、脳の活動情報を間接的に取得する手法として、ヘモグロビンの量を計測する「近赤外分光法(Near Infrared Spectroscopy:NIRS)」、血液量の変化を測る「機能的磁気共鳴画像法(functional Magnetic Resonance Imaging:fMRI)」などいろいろな手法があるが、それぞれメリット・デメリットがあるそうだ。

| 手法 | 空間 分解能 |

時間 分解能 |

侵襲性 | 自由度 | 特徴 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 脳波測定 用電極 |

頭皮脳波 EEG |

△ | ◎ | ◎ | ◎ | 手軽で低コストだが、精度は劣る。近年1024極にのぼる高密度化やfMRIとの同時計測、脳磁気刺激との併用、スポーツなどの運動中でも安定的に計測できるようになった。 |

| 皮質脳波 ECoG |

◎ | ◎ | △ | ◎ | 大脳皮質表面に接触して記録することで、EEGに比べて格段に高い信号感度・空間解像度を実現。マイクロECoGは神経細胞1個1個に近い活動信号が取れるといわれる。 | |

| 針型電極 | ◎ | ◎ | × | ○ | 精度は高いが侵襲度が最も高い。 | |

| 脳磁計 MEG | ○ | ◎ | ○ | × | 神経細胞の活動によって電流が発生したときの磁場を計測。ノイズをシールドした特別の部屋に設置する必要がある。脳の深部は感度が低い。 | |

| 近赤外分光法 NIRS |

△ | ○ | ◎ | ○ | 近赤外線を照射し、血中ヘモグロビンに吸収される度合いを計測。拘束性が低く被験者の体位に制限されず日常生活に近い状態や軽運動下での脳機能が測定できる。ただし頭皮から約 3 cm 程度しか近赤外線が到達しないため、脳の深部は計測できない。 | |

| 機能的 磁気共鳴画像法 fMRI |

◎ | △ | ○ | × | 脳の血流の変化に基づいて神経活動を間接的に測定する。ノイズをシールドした特別の部屋に設置する必要があり、拘束性が高い。空間解像度は高いが、血流の変化が神経細胞の活動から4~5秒遅れるため、時間分解能は劣る。 | |

注

空間分解能:どれだけ細かく脳の部位を計測できるか。

時間分解能:どれだけ速く脳の信号を読み取れるか。

侵襲性:痛みや苦痛をともなう方法かどうか。

自由度:計測している間に被験者が拘束されずに動けるかどうか。

想像したことを画像で伝えられるようにしたい

先ほど紹介したアバターが1分間78単語話したという報告で使われたのは、253 個の電極をつけた薄いシートを皮質表面に置く皮質脳波の技術。話そうとする口の動きをリアルタイムで解読しているわけだけれど、運動機能が損なわれていく筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis:ALS)の患者さんにはあまり役に立たないという。2022年の報告では、脳に近い剣山型の電極を使っても、ALS患者さんの一次運動野のデータからは、1分間に1文字程度しか記録できなかったんだそうだ。

そこでいま栁澤先生が取り組んでいる研究の一つが、運動野以外の脳活動のデータを使って意思伝達を可能にすること。この研究で使っているのは皮質脳波で、てんかんの臨床治療で実際に用いられているシート型のもの。電極は約60~100個、4チャネルで、安全性が高いんだって。

栁澤先生は、大阪大学大学院生命機能研究科教授の西本伸志(にしもと・しんじ)先生*と共同で、てんかん手術前の検査で皮質脳波計をつけた患者さんの協力を得て、動画を視聴しているときの脳活動のビッグデータを取得。そのデータから被験者が見た画像の意味内容を推定するデコーダ(脳情報解読器)を作成した。そして画像を見ているときに別の画像を想像してもらい、その脳活動から被験者が想像した内容を推定できることに成功したそうだ。画像を見ているときでも、想像することで変化した脳活動から何を思い描いたかがわかるようになったのは世界で初めてのこと。想像してもらった画像の種類は、文字、風景、人の顔の3パターンでまだ精度は粗いけれど、研究が進めば想像を画像として伝達するコミュニケーションツールが実現するかもしれないドキ!

*西本伸志:専門は脳活動を予測する数理モデルの構築と応用。

ドッキン!いのちの不思議調査隊第3話「脳情報の解読」で詳しく紹介している。

失った手の痛みを抑制

運動機能の再建や意思伝達だけでなく、患者さんの脳から取得したデータをもとに、情報を脳にフィードバックすることで脳活動を変えてしまう、つまりBMIによって脳をリプログラムする研究も進めている。

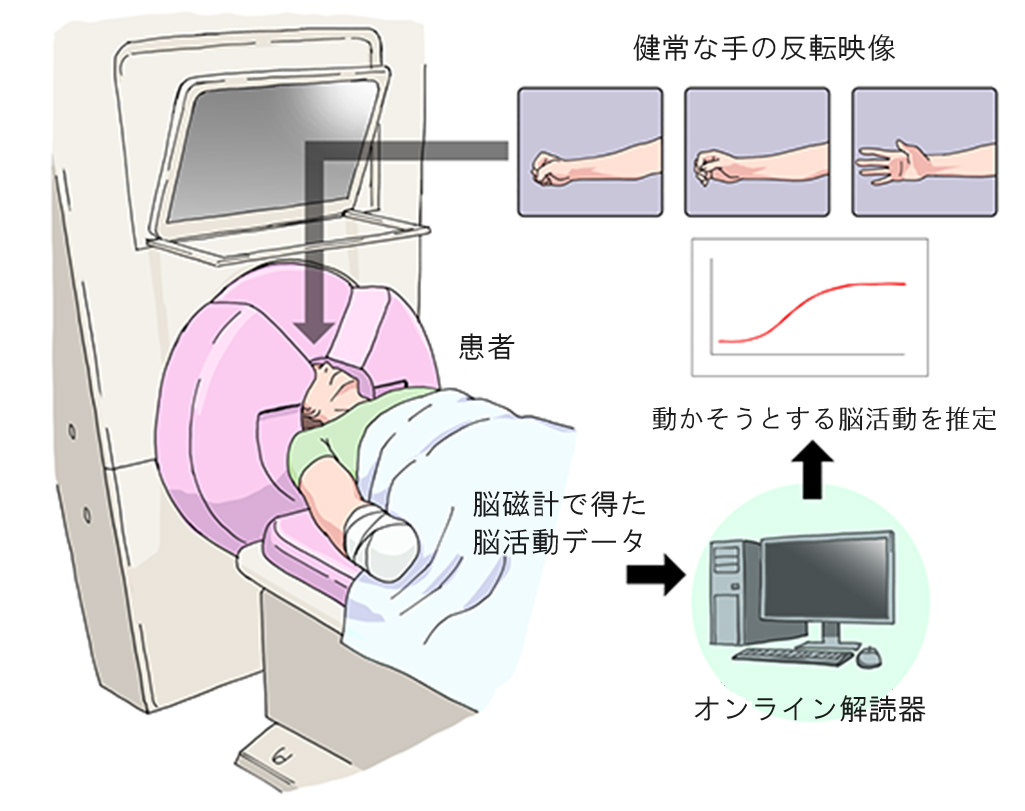

たとえば、手や足を事故で失ってしまったはずなのに痛みを感じる「幻肢痛(げんしつう)」という病気がある。ないはずの手を「ある」と感じ、失われた手=幻肢を動かす脳活動が残っているために痛みが生じるので、その脳活動を変化させれば痛みが改善されるのではないか? そんな発想で、失った手(幻肢)と動く手(健常肢)を握ったり開いたりしてもらったときの脳活動を脳磁計で記録。そのデータをAIに学習させ、脳活動から幻肢の手が開いているか握っているかを推定する解読器(デコーダ)と、健常肢の手が開いているか握っているかを推定するデコーダの2つを作った。

では、幻肢を動かそうとする脳活動を強めたらよいのか弱めたらよいのか? 研究者によっても意見が分かれていたという。そこで患者さんに、動くほうの手を左右反転させた映像を見てもらい、映像の手を開閉させる訓練をしてもらうことにした。

「まず、幻肢を動かす脳活動を強める試みとして、幻肢を動かそうとする脳活動が出たときに映像の手が動くBMIを使って訓練してみました。すると、当初の予想に反して、患者さんの痛みが強くなってしまったのです。そこで今度は逆に、幻肢を動かす脳活動を弱める試みとして、幻肢を動かそうとするのだけれど、健常な手を動かす脳活動が出たときにだけ幻肢の映像が動くBMIに変更。3日間訓練したところ、5日間にわたって30%以上痛みが和らぐことが確認できました。でも、その後は元の痛みに戻ってしまったので、現在、幻肢を動かそうとする脳活動を弱める訓練を2か月間続けた場合の効果を調査しているところです」

右手を失った患者さんに、動くほうの左手を反転させた映像を見せながら、幻肢の右手を開いたり閉じたり動かせるように訓練してもらう。幻肢を動かしている脳活動の「幻肢運動デコーダ」と健常な左手を動かしている「健常肢運動デコーダ」を使って実験したところ、健常肢運動デコーダで訓練することによって、幻肢を動かそうとする脳活動を抑えると痛みが軽減されることがわかった。

幻肢痛のほかにも慢性腰痛など、痛みのメカニズムが明らかでない「頭の中で感じる痛み」は、脳の深部の活動を制御するしかなく、有効な薬がないのが実情だという。BMIを活用した幻肢痛改善の知見が、将来的に、他の脳で感じる痛みに応用できるといいと栁澤先生は考えているドキ。

安静時脳波を活用して認知症を診断

栁澤先生のグループは2023年12月に、安静にしているときの脳波をもとに、AIを活用することで認知症かどうかやその種類*を高い精度で識別できたと発表した。さらに脳波診断から、軽度認知障害の原因についても推定できたという。

「初期段階でどのタイプの認知症か診断できれば、たとえば認知症の原因がアルツハイマー病であると診断された場合は、早期に『レカネマブ』**という薬を点滴で投与することによって病状の進行を遅らせることができます。また、特発性正常圧水頭症の場合は、手術で症状を軽減することができます。手軽な脳波チェックによる認知症スクリーニング(選別)への期待は大きいんですよ」

なるほど、脳波とAIを組み合わせることで、病気の診断にも役立つってことドキ!!

*認知症は、老化による単純なもの忘れとは異なり、発症の原因によっていくつかに分類される。今回識別できたのは、アミロイドβやタウタンパク質などの変性タンパク質が脳に沈着して脳が萎縮するとされる「アルツハイマー病」、レビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が神経細胞内にたまり神経細胞が破壊される「レビー小体型認知症」、脳の中や脊髄の表面を流れる髄液(ずいえき)が、脳の中心の脳室に過剰にたまり、周囲を圧迫することによって起こす「特発性正常圧水頭症」の3種類。

**レカネマブ:アルツハイマー病による軽度認知障害、および軽度の認知症の進行抑制に効果があるとして、2023年9月に厚生労働省により薬事承認された薬。アルツハイマー型認知症の発症に深く関わっているアミロイドβを除去することで、病状の進行を遅らせるものだが、投与前に実際にアミロイドβが蓄積しているかどうかを調べるために、高額で検査費用がかかるPETと呼ばれる検査や体への負担が大きい髄液検査が必要で、脳波による早期診断のニーズは高い。

物理学の修士を取得したあと医学部に編入学

ところで、栁澤先生がBMIの研究を始めたのはなぜだろう。

中高校生時代は、ブルーバックス*を読みまくっていたそうだ。とくに物理が得意で、「物理でなんでも説明できる」と思っていて、生命現象を物理として扱いたいと考え、大学では物理学を専攻した。大学院では非線形非平衡統計力学の研究室へ。わかりやすくいうと、当時の流行となっていたカオスや複雑系など複数の要因がからみあった複雑な現象を、シミュレーションモデルを作って数理的に明らかにするという学問で、脳チームに入って睡眠-覚醒のリズムをモデルでシミュレーションする研究に取り組んだんだって。

医学系の論文をいろいろ読むうち、医学が扱う領域で、生命現象で生じるさまざまなダイナミクスを数理的に研究・応用する視点が少ないと感じ、もっと勉強したいと大阪大学医学部に編入学した。

*ブルーバックス:自然科学や科学技術の話題を一般読者向けにわかりやすく伝える講談社の新書シリーズの名前。創刊は1963年。表紙カバーをはずすと青色の表紙が現れる。

「臨床研修ではとくに脳外科がおもしろかったですね。研修医時代、足のない患者さんの頭部に電極を入れて電気刺激すると、どの電極を刺激するかによって、かかとだったりつま先だったりと感じる場所が違うというのを聞き、脳の中に幻肢があることに強い興味を持ちました。そんなころ、当時助教授だった加藤天美(かとう・あまみ)*先生のBMIプロジェクトに加わることになったのです」

*加藤天美:2008年より近畿大学教授を経て、現在、関西メディカル病院脳神経センター長。専門は脳腫瘍外科、機能的脳神経外科(難治性てんかん手術、不随意運動手術)など。脳皮質インプラントによる運動機能再建の研究など、はやくからBMI研究に取り組む。

2013年には大阪大学でALS患者に電極を埋め込む臨床研究が始まった。脳波でコンピュータを用いて文字入力ができるという成果があったのだが、患者さんから「もっとすごいことができると思っていた」と言われたことをきっかけに、いろいろな人を巻き込む大型のプロジェクトで、BMIを進展させていかなければと強く思ったそうだ。

将来はブレインチップで脳機能の代替・増強も

その後のBMIの進展は、最初に紹介した通りだ。

とくに最近進んできたのが、脳を電気刺激したり、脳活動を見ながら特定の神経活動を自分で調節するニューロフィードバック訓練をしたりすることによって、うつ病などの精神疾患を治療しようという試みドキ。

日本では承認されていないけれど、アメリカでは、2013年からてんかんの治療のために、埋め込み型のデバイスが脳活動を常にモニタリングし、てんかん発作や発作の引き金になる異常な電気信号を検知したら、頭蓋内に電気刺激を送って発作を抑える『発作反応型脳刺激療法(Responsive Neurostimulation:RNS)』が実用化されている。

「今後さらに研究が進んで、出力だけでなく感覚情報の入力の精度が上がっていけば、心臓にペースメーカーを入れるようにAI搭載のブレインチップを脳に埋め込んで、言語領域に入ってくる情報と出て行く信号を代替するデバイスによって失語症を治療したり、電気刺激を送って運動能力を増強させたり、記憶を活性化したりすることだってできるようになるかもしれません。医療だけでなく、福祉、ヘルスケア、スポーツ領域への応用など、いろんな可能性がありますね」

他分野の知見と技術を結集してこそ進展する

そのためには医学や脳科学、工学だけでなく、数理統計学、心理学など多分野の知見と技術を結集する必要があるという。とくに求められているのが人工知能やICT技術と結びつけたデバイスの開発やデコーディング(解読)技術の進展だ。

「現在開発を進めているのが、脳血栓のときに使うカテーテルに電極をつけ、静脈を通して留置する血管内脳波デバイスです。重症な患者さんに全身麻酔をするのはリスクが高いのですが、これなら局所麻酔で使用できます。もっかいろいろな部位に入れられるよう改良中です」

あと10年もすると、さらにBMIは進んでいるはず。そのためにも、研究者やベンチャー企業だけで進めていくのではなく、技術を開発しているいまのうちに、社会に受け入れられるためにどんな点に気をつけたらよいか、市民と対話を重ね、ガイドラインや倫理を共有していくことが大切だと栁澤先生は考えている。

道は一つじゃない

栁澤先生から中高校生へのメッセージは…。

「私自身、物理学修士から医学部に入り直し、BMIにたどり着きました。足踏みしたかなと思った時期もあったけれど、いろいろな分野を学ぶことは楽しいし、いまの研究に役っています。ですからみなさんも、『これしか道はない』と思い込まずに、興味があることに挑戦し、自分の道を模索してください。可能性は一つじゃないし、いろいろなところから拓けていくものです」

BMIに興味を持った人にオススメ

栁澤先生の研究や、BMIに興味を持った人にオススメの本を教えてもらったドキ。

エリック R.カンデルほか/著

日本語版監修/宮下保司

『カンデル神経科学(第2版)』

(メディカルサイエンスインターナショナル 2022年9月刊)

「脳科学」のいまを知る教科書。概論に始まり、神経系の分子メカニズム、発生、末梢・中枢神経系、高次機能、精神・神経疾患の基礎のほか、今回追加されたBMIの項目は、栁澤先生が翻訳。初心者にはちょっと難しいけれど、神経科学を学ぶにはもってこい。

紺野大地・池谷裕二/著

『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか 脳AI融合の最前線』

(講談社 2021年12月刊)

「ERATO 池谷脳AI融合プロジェクト」の研究総括を務める東京大学池谷裕二教授と、研究員の紺野大地さんが、脳とAIが融合する未来を展望した本。

脳と人工知能をつないで「脳を改造」したら、何が起こる? 脳に知識をダウンロードできたら? 互いの脳をインターネットでつなぐことができたら? ―念じるだけでインターネット検索ができ、会話せずに相手に思っていることを伝えられ、睡眠を司る脳領域を刺激して、一瞬で深い眠りについたり目覚めたりできる、脳の健康状態をAIがチェックして、うつになる前にメンテナンスしてくれる・・・そんなSFみたいな未来が可能になりつつある。

では、私たちはどんな未来を構想し、どんな技術をつくっていくべきだろうか。

ミゲル・ニコレリス/著 鍛原多惠子/訳

『越境する脳:ブレイン・マシン・インターフェースの最前線』

(ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス 2011年9月刊)

アカゲザルに考えるだけでビデオゲームを操作させる実験を成功させたBMIの第一人者ミゲル・ニコレリスが綴った本、BMIの原理と可能性について詳しく解説。少々古いが、本書で予言された技術がいまどこまで進んでいるかを比べながら読むのも興味深い。

生命科学DOKIDOKI研究室の次の記事も読んでみてね!

-

◎皮質脳波を解析し、ロボットアームなどを動かす運動型のBMIを開発した大阪大学・平田雅之教授のインタビューとBMIの解説(2017年取材)

■フクロウ博士の森の教室 脳の不思議を考えよう

第12回 脳を読み取るBMIアニメーション

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/s2_12/slideshow.html

インタビュー

完全埋め込み型のBMIを開発。ALSや頸椎損傷などで手足を動かせない患者さんをサポートしたい

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/s2_12/interview01.html -

◎BMIをリハビリに応用している慶應義塾大学医学部 里宇明元教授の研究紹介とインタビュー(2013年取材)

■フクロウ博士の森の教室 生命科学の基本と再生医療

第24回 リハビリとBMIアニメーション

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/24/slideshow.html

インタビュー「脳の可塑性がBMIリハビリテーションの研究を加速させる」

https://www.terumozaidan.or.jp/labo/class/24/interview01.html -

睡眠中の脳活動パターンを解析し夢に現れるものを的中させるATR神谷之康室長の研究(2013年取材)

■いま注目の最先端研究・技術探検!

第20回 睡眠中の脳活動パターンから「夢を解読」https://www.terumozaidan.or.jp/labo/technology/20/index.html

-

◎BMI技術を使って、念じることでピクトグラムのメッセージを読み上げる技術を開発した産業総合研究所・長谷川良平先生の研究を紹介(2010年取材)

■いま注目の最先端研究・技術探検!

第6回 脳の情報を読み取り、重度運動障害者のコミュニケーションを支援https://www.terumozaidan.or.jp/labo/technology/06/index.html

肩書は取材当時

(取材・文:「生命科学DOKIDOKI研究室」編集 高城佐知子)