中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第7回

植物は血縁を見分ける!?

自他識別能力の農業への応用

第3章

高校生からの研究紹介2

〜水素:酸素(2:1)ガスは生物の成長を助ける〜

- 今村

- 私はHHOガスという、水素(H2)と酸素(O2)を2:1で混合させたガスの生き物への影響について研究をしています。まだ確証はないのですが、HHOガスには、人の注意力向上や疲労回復に効果があると考えられており、それが植物にも効果があるのではないかと思って研究を行っています。

HHOガスを1日2時間与えたものと与えないもので植物の生育を比較したら、差が見られました。その要因はまだ分かっていないのですが、植物の成長促進に効果があるのではないかと思っています。

今村 杏瑚 (いまむら りこ)さん(高校1年生)

- 深野

- HHOガスは水に溶けるのですか?

- 今村

- HHOガスは、水素と酸素が2:1の割合で溶け込んでいるガスで、水(H2O)の構成原子の割合と同じです。ですので、溶けるというか、放っておくと水になります。このHHOガスと、佐藤さんと田村さんが行っているミドリムシを組み合わせると、植物の成長に差が見られるので、私はその原因を探っています。

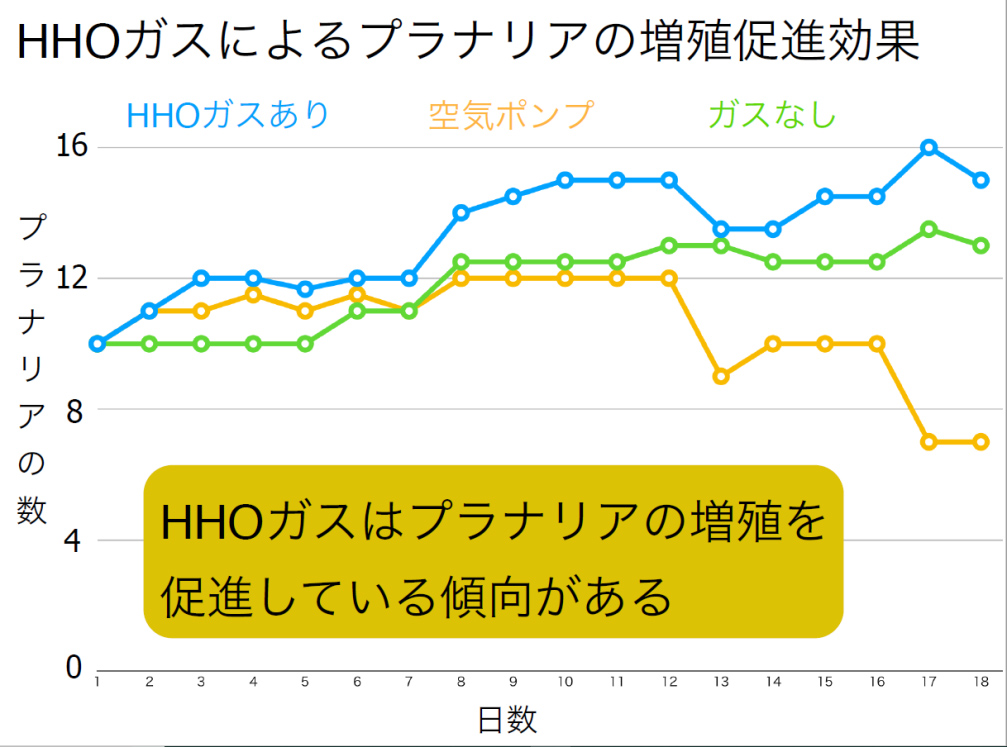

また、もうひとつの研究として、プラナリア*にHHOガスを与えると、ガスを与えていた方がプラナリアの増殖が促進される結果を得ています。HHOガスの有無では、溶存酸素量(水に溶けている酸素量)は変わらないので、酸素が生き物の成長促進に関与している可能性は低そうです。

*プラナリアは、扁形動物門に属する体長数センチほどの動物で、淡水、海水、高湿度の陸上に生息する。身体を分割すると、それぞれの切断面から再生し、2個体になるなど、そのすさまじい再生能力が注目されている動物です。

実験で使用しているプラナリア

HHOガスによるプラナリアの増殖促進効果の結果

10匹のプラナリアを入れた3つの容器を、HHOガス(青線)、空気をそれぞれ1日2時間与えたもの(黄線)、何も加えないもの(緑線)でそれぞれのプラナリアの数を計測した。その結果、HHOガスを与えたプラナリアはその増殖が促進される傾向にあった。

- 深野

- ガスはどういう形で水に入れているんですか?

- 今村

- 水の電気分解を利用します。培養液に電極を入れて電気分解させると、水素と酸素が2:1の割合で発生するので、それをHHOガスとしています。

- 深野

- 実験中にHHOガスを入れることで、水の中で何が起きているかはまだ分かっていないのですか?

- 今村

- はい、まだ分かっていません。これから、水素(H2)と窒素(N2)が2:1の割合で含まれるガスを作って、HHOガスとの比較実験をしたいと思っています。

学校での実験の様子。容器の水を電気分解させることでHHOガスを発生させます。

- 深野

- 頑張ってください。こうした研究テーマは、みなさん自身の興味をもとに決めているのですか?

- 佐藤

- 私たちの学校では、中学2〜3年の頃にゼミに入るのですが、私と田村さんは同じ理科の先生のゼミに入りました。中学3年生で研究を始めようとしましたが、当時はテーマが決まらず。そのとき、先生からミドリムシが環境に応じて形を変える性質があると聞いて、中学ではその研究をしました。高校に進学したときに、ミドリムシと植物の水耕栽培の研究をしている先輩から声をかけてもらい、そのテーマを引き継いて今は研究をしています。

- 今村

- 私の場合は、もともとHHOガスの生き物への影響に興味があったので、このテーマで研究をしています。

- 深野

- テーマを決めて研究を進めていると、どこかで分からない現象や結果に直面することがあります。皆さんは、そのときにしっかりと理由を考え、仮説を立てて検証しているのですね。また、過去の研究で明らかになっていることも調べたうえで研究を進めているのは素晴らしいと思います。