中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第7回

植物は血縁を見分ける!?

自他識別能力の農業への応用

第6章 統計学は野外の実験でこそ活きてくる

- 今村

- 実験についての質問なのですが、他株同士のペアが遺伝的に違いが大きい場合と小さい場合で実験結果は変わりますか?

- 深野

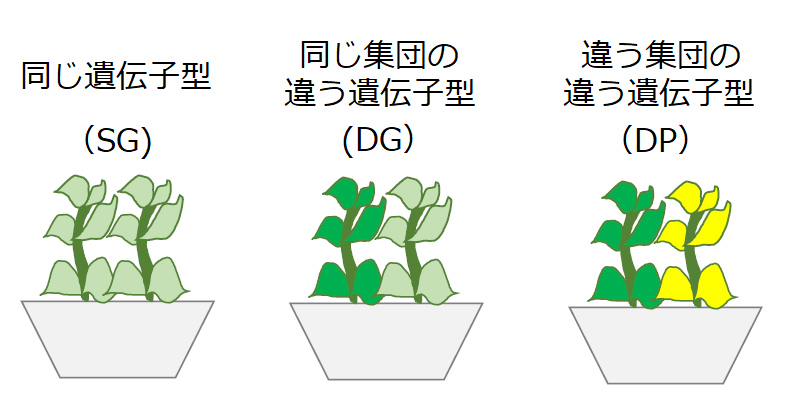

- いい質問ですね。この点を探るためにSG(Same Genotype;同じ遺伝子型), DG(Different Genotype; 同じ集団の違う遺伝子型)、そしてDP(Different Population; 違う集団の違う遺伝子型)の3つの集団で比較した実験を行いました。DGとDP は親イモの産地に違いがあります。同じ産地で親イモが異なるもの同士よりも、産地が異なるものの方が遺伝的な違いが大きいだろうと考えたからです。しかし、この実験の結果、DGとDPにはできたイモの収量にそれほど違いはありませんでした。つまり、キクイモの識別能力には、血縁かそうじゃないかだけが重要だということが分かりました。

イメージしてみよう。SGは双子で仲良し。DGは出身地が同じで、例えば同じ学校内にいる生徒の二人。DPは出身地が異なっているので、育った場所も通う学校も異なる二人という感じかな。結果としては、DGもDPも他人なので、家族以外は競い合っていることが分かったよ。

- 佐藤

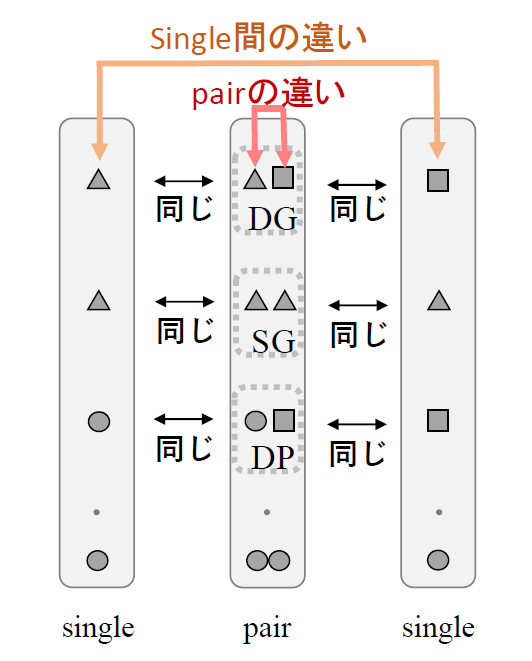

- 圃場で大規模に実験を行うときに、植えるときに畝(うね)方向(図の縦方向)のイモ同士は実験の結果に影響してしまいませんか?

圃場で大規模に実験したときのキクイモの植え方の模式図

真ん中の畝はペアで植えられている。SG, DG, DPの組み合わせについて実験しているね。両端の畝には真ん中の畝に植えた個体に合わせて植える工夫をしているよ。両端のキクイモは皆「血縁が隣の畝にいる」という同じ条件で栽培されている。条件を揃えて実験をすることは研究ではとても大切なんだ。

佐藤さんが気になった、図の縦方向、つまり畝の方向のキクイモの植え方にはどんな工夫があるんだろう?

- 深野

- はい、影響する可能性はあると思います。成長したものを掘ってみると、畝方向の個体同士がぶつかるまで根がすごく大きくなっていることもあります。ただ、畝方向はランダムに植えるようにしているので、その影響は誤差として扱えるだろうと考えています。野外の実験って例えば雑草が生えたり、収穫時にイモの取り残しがあったりと、誤差を生むさまざまな要因があります。その中で本当に意味のある結果はどれなのか、その検証を行うために、統計学が必要です。 実は、統計学って農場から生まれた学問なんです。

「野外の実験で本当に意味のある結果かどうかの検証を行うためにも統計学は重要です」と深野先生

- 一同

- へー!

- 深野

- どんな実験系でも必ず誤差は出ますよね。ロナルド・フィッシャーさんというイギリスの研究者は、農業試験場で農作物の収量と肥料の関係性を正しく理解するために、その他の誤差となりうる要因を取り払う方法を編み出しました。それが、現在の統計の基礎となっているのです。

僕らが仲がよいのか、競い合っているのかは、統計学によって明らかにされるんだね。

- 深野

- 私自身はアイデアを確かめたくてこの実験を行ったのですが、植物が野外で自他を識別できるということを、世界で初めて示した研究になりました。このように、基礎科学的に新しい発見ができたのですが、それだけではなくて、応用的にも将来農家さんの役に立つことにもつながる、私としてもモデルケースになる研究になりました。