───海外留学を志したのはどんな背景があったのですか。

サッカーの中田英寿選手を知っているでしょう。僕と中田英寿は同じ年に生まれていて、僕が院生の頃中田選手がイタリア・セリエAで活躍したんです。「30歳前にして世界で活躍できるのはすごいこと」と母親が中田選手のことを誉めたので、「俺だってそのうち世界に羽ばたいてやる」とタンカを切ったのを覚えています(笑)。

もちろん、ラーカム教授と一緒に研究したかったこともありますが、「研究者として、男として世界で勝負したい」という思いもあったんですよ。

───ベルン大学では、博士課程での研究の続きをしたわけですか。

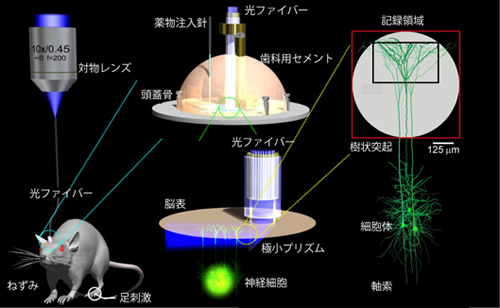

研究の大きな流れはそうです。僕は樹状突起活動を軸に、神経回路活動の詳細を明らかにしようと考えていました。神経細胞は、細胞体と軸索と樹状突起からできていて、樹状突起は、ほかの神経細胞からの情報を受け、それらを統合する役割を持っています。しかし、樹状突起がほかの細胞からの外部刺激をどのように受け取り、どのように活動しているのかは、樹状突起の活動記録をとる方法がなかったため、よくわかっていませんでした。

僕は、光ファイバーと極小のプリズム状のレンズを組み合わせた蛍光顕微鏡を開発し、そのプリズムをラットの脳に固定して、生きたまま樹状突起の活動を記録することに成功しました。この装置で樹状突起活動を記録中におもしろい現象を発見しました。脳の中に針を刺してフグ毒のテトロドトキシンを注入すると、薬物の作用によって神経活動がブロックされて樹状突起の活動が当然下がると思ったのですが、逆になんと3倍も樹状突起の活動量が増えたのです。

なぜそんなことが起きたのかというと、神経細胞には興奮性神経細胞と抑制性神経細胞の働きがあり、薬物が抑制性神経細胞の働きをブロックしたために、興奮性神経細胞の働きが活発になり、樹状突起の働きが増えたからでした。

そして、この抑制性神経細胞こそ、カミッロ・ゴルジ(ノーベル賞受賞者)の弟子であるマーティノッチ氏が120年も前に発見した「マーティノッチ細胞」という神経細胞だということを突き止めたのです。そして1世紀以上の間、このマーティノッチ細胞がなぜ存在するのかその理由がわからなかったのですが、僕たちの研究により、この神経細胞は外部からの刺激の強弱を判断していることを解明できたわけです。

▲ 光ファイバー顕微鏡

あらかじめ神経細胞を特別な方法で染色しておき、光ファイバーに取り付けたプリズムを脳内に入れる。光ファイバーのもう一方の端面を対物レンズで観察する。光はプリズムにより90度曲げられ、脳内で樹状突起を真横から観察することができるようになる。

───研究は順調に進んだのですか。

いいえ、そこにたどり着くまでは本当に大変でした。他の研究員たちは、既存の研究装置を使って研究を進めて結果を出し始めていたけれど、僕は研究のための装置を自分で製作しましたから、どうしても研究が遅れてしまう。でも、なんとかして研究成果を出さないと研究者として生き残っていけないですから必死でした。この頃、プレッシャーとストレスと睡眠不足で血尿・血便が出たほどでした。

マーティノッチ細胞の役割を解明できたので、それを論文にまとめ、イギリスの高名な科学誌の「ネイチャー」に送ったところ、この論文が掲載されました。そのとき、同僚から「『ネイチャー』に論文が出た人は研究者として科学に貢献すべきだ」といわれ、研究者としての使命を考えさせられました。

▲ 左が村山先生、その隣がラーカム教授

▲ アルプスを背景に

▲ 日曜日はスイスに出稼ぎに来ている労働者や難民と草サッカーをした