多細胞生物のライフイベント全般を視野に入れた発生生物学へ

———細胞極性の分子メカニズムの研究で次々と成果を上げてきた上村先生ですが、近年は栄養発生生物学に精力的に取り組んでいます。これはどうしてですか?

単純に言うと、壁にぶちあたって大きなブレイクスルーができなくなってしまったのです。

遺伝子の解明は進んだのですが、さらに発生をさかのぼって、どのタイミングで、どこから細胞極性を形成する最初のシグナルが送られるかを探ろうとすると、なかなか手ごわいのです。

———もっと具体的に言うと、どんなことですか。

例えば、2014年に基礎生物学研究所の藤森俊彦さんの研究室との共同研究で、フラミンゴのホモログであるCelsr1 というタンパク質が、マウス卵管内側(卵管上皮)の細胞の繊毛の並びを制御していて、卵管が卵を子宮の方向に輸送する機能に必須であることを明らかにしました。では、「フラミンゴ」が働き出すシグナルが送られるのがどの時期なのか、どういうシグナルなのかとなると、分かっていません。

卵管の繊毛が発達するのは生まれたあとです。生まれて何週齢もたって管が太く大きく成長して繊毛も生え揃うので、その時点で中を切り開いて観察することはできますが、生まれた直後は卵管がきわめて細いため、簡単には観察できないんですね。

藤森さんの研究室ではマウスの利点を生かして引き続きいろいろトライしていますが、私の研究室ではそれまで存分に使えてきたショウジョウバエの利点が生かせない。悶々としているうちに、形を追うことにどこまでこだわるか、少し視点を変えてみてはどうかと思うようになりました。形もいいけれど、形だけを見ていても機能は見えてこないのではないか。共同研究を始めるかなり前から感じていた、袋小路に入った感覚を明瞭に意識し始めました。

細胞や組織の形態に劇的な異常が生じる突然変異の表現型はたしかに魅力的でしたけれど、もっと違う分野を切り拓く時期ではと考えるようになったのです。

———違う方向性が必要だと・・・?

そこで気がついたことがありました。動物の発生を調べようとするとき、モデル生物を使った多くの研究は、決まったエサ、決まった温度、決まった湿度というように管理を厳重にして、そこで遺伝子の型の違いだけを問題にしています。しかし、自然界というのは環境がさまざまなはずです。われわれだって毎日食べているものが違うし、雨も降れば湿度も異なる場所で生活しています。そういうことを一切無視してモデル生物を扱っているのではないのか。

———どんなエサを食べているかによって生物の発生の仕方が違う、そういうことも視野に入れる必要があるということですか?

例えば、ショウジョウバエではどの個体も遺伝子の型は同じなのに、飼育条件によって大きさがまるで違うという場合があります。何が違うかといえば栄養状態の違いです。栄養状態が違うと体のサイズが大きいのもあれば小さいのもあるようになります。大きい個体に対して小さい個体は完全に縮小コピーで、プロポーションは何も変わっていません。体に対する頭の大きさの比率、翅や脚の長さの比率、関節の数などは同じで、もちろんちゃんと交配して次の子孫を残せます。一つ一つの神経細胞の樹状突起の形も、完全に縮小コピーになることに大学院生の下野耕平さんが気づき、そのメカニズムを調べました。

発生生物学の分野にはすでに「サイズコントロール」という一大研究分野があり、注目されていました。単にそれまで我々が関心を払っていなかっただけなのです。

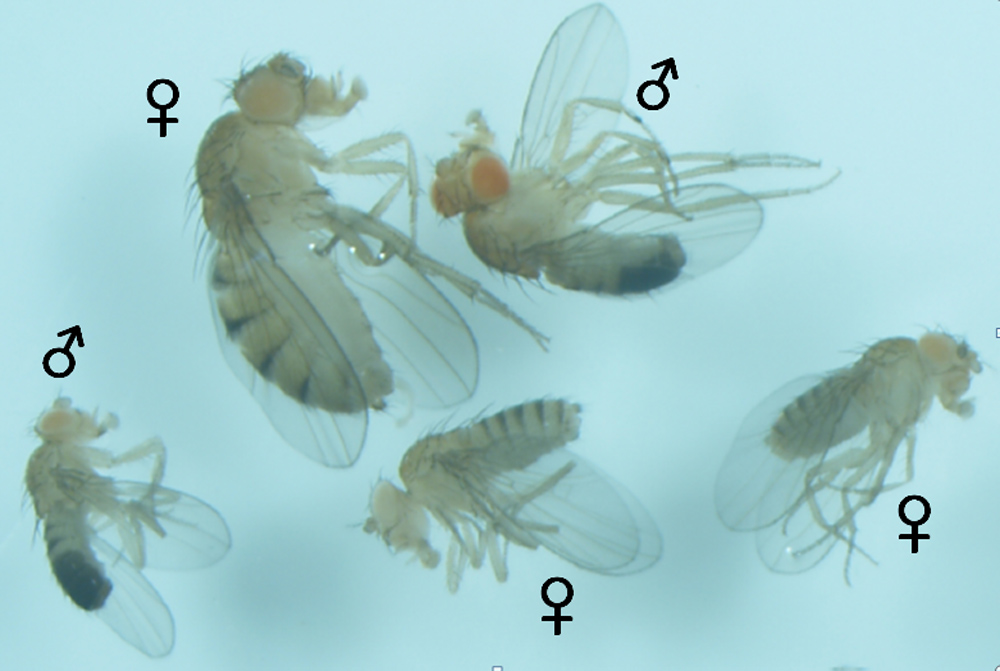

サイズコントロールの一例。すべて同じ遺伝子型の個体。上の2匹に対して、下3匹は悪い栄養条件で発生させたもの

———栄養の問題って、私たちとっても身近なテーマですが、ショウジョウバエを対象に研究する意義というのは・・?

実はショウジョウバエとヒトは、ホルモンや血糖の調節、中性脂肪など栄養を感知して成長する仕組みが共通なんです。血糖の場合、ショウジョウバエの血糖はグルコースではなくてトレハロースという二糖類ですが、極論すれば違いはそれだけで、非常に糖分や脂肪分が多いエサを食べさせたら不整脈を起こしてしまうことも報告されていました。

また、ショウジョウバエとヒトでは組織や器官が共通しています。名称は一部違いますが、脳や神経系、筋肉、脂肪組織、心臓、消化器系、そして精巣も卵巣もともに存在しています。つまり、同じ働きをする器官が揃っているんです。

この研究室の卒業生で、現在、筑波大学の准教授をしている丹羽隆介さんは、大学院生のころから発生のタイミングに興味を持ち、卒業後、発生タイミングが環境の変化に対応して適切に調節されるための分子メカニズムの解明を行っています。特にステロイドホルモンをキーワードの一つとして研究に取り組んでいるんですが、彼と議論しているうちに出てきた言葉が「Nutri-developmental biology(栄養発生生物学)」です。Nutrition(栄養)とdevelopmental biology(発生生物学)からの造語で、丹羽さんの命名です。

———最近の研究例を教えてください。

例えば、カロリーを満たすだけでなく、栄養素のバランスの大切さはよく言われますね。ジャンクフードばかりを過度に摂取してバランスを欠いた食事を続けていると、肥満や生活習慣病の要因になる。では栄養バランスの変化が、個体の発生にどのような負荷をかけるのか、そして個体の側は破綻を避けるためにどのようなプログラムを備えているのか?

そこで、雑食のキイロショウジョウバエと、特定の花しか食べない偏食のカザリショウジョウバエなどのキイロショウジョウバエの近縁種を対象に、異なるエサを与えて発生を比較すると、偏食のショウジョウバエは高炭水化物食に対応できず大人になれません。ゲノムの違いは何か、食べたものの代謝産物の違いはどうかなどを見ていくのです。服部佑佳子さん(現助教)を中心とするチームから興味深いデータがいろいろ出てきています。

大学院生の渡辺佳織さんが撮影しました。

———世界でも、栄養発生生物学は注目されているのですか?

例えば、欧州分子生物学研究所(EMBL)がこの5月に「Metabolism in Time & Space」と題したシンポジウムを開催しました。私もショートトークの枠をもらって発表してきましたが、そこで基調講演を行った一人が、マサチューセッツ医学校のMarian Walhout教授。線虫に異なる種の細菌を食べさせると線虫の発生速度や寿命が異なることなど、この分野で先駆的な研究をされています。

また、別のグループから2014年にCell誌に掲載され話題を呼んだのが、親の代の栄養条件が次世代の形質にどのような影響を与えるのかをショウジョウバエを用いて実証した研究です。第二次大戦でドイツがオランダの運河や道路・鉄道を遮断して兵糧攻めにしたのですが、この飢餓を経験した親から生まれた子供が、成長して糖尿病などの生活習慣病にかかるリスクが高いという有名な話がありますが、メカニズムが分からなかった。それをショウジョウバエを使って、極端な低糖食の摂取によって次世代が肥満になりやすくなる仕組みを明らかにしたもの。ぜひ、こんな成果を上げたいですね。