2億円もする二光子顕微鏡であろうと

一度はバラさないと気がすまない

西村先生が開発した独自の生体イメージング手法とはどんなものなのだろう?

生きている体の中を見る方法としては、X線や超音波、MRI(磁気共鳴断層撮影装置)などさまざまな技術があるが、X線は放射線による被曝の問題があるし、超音波やMRIにしても時間的・空間的解像度が低い。バイオイメージングで広く用いられる共焦点顕微鏡は、組織表面から数十ミクロンを見るのが限界で、組織や細胞にダメージを与えるという問題もある。そこで西村先生が選んだのが、二光子顕微鏡だ。近赤外光を励起光として使用することで生体組織の深部の状態を長期間とらえることができるイメージング技術である。

———二光子顕微鏡を使い始めたのは?

二光子顕微鏡って、2000年ぐらいに完成したテクノロジーです。ぼくが使い始めたころにはちょうど色がカラーになって、動画が速くなって、画像もけっこうきれいになっていた時期だったんですよ。今までの白黒のぼやーっとしていたのが、カラフルで、楽しい感じに…。それでたくさんの情報が得られるので使い始めました。光技術としてはもはや完熟していたのですが、一方で生体に使うにはまだまだ開発の余地がたくさんありました。

———二光子顕微鏡を改造して使っていらっしゃるとか。

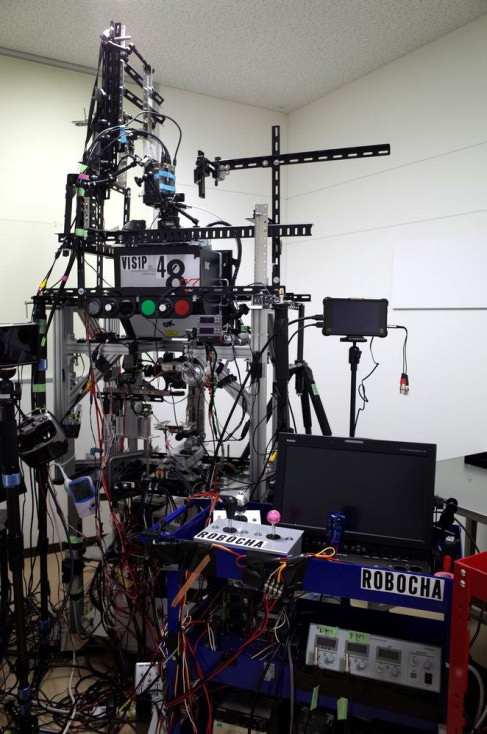

顕微鏡って納品されたときは使いものにならないのが普通です。顕微鏡メーカーが、個々のユーザーのアプリケーションにあわせるのなんて不可能です。二光子顕微鏡って、新品で買うと2億円ぐらいするんで、大事に使おうという文化が根強いんです。でも、それじゃ、ダメなんです。

そもそも、買ったものをありがたくそのまま使うのがすごいシャクなんです。1回は中を開けて見てみたいし、基礎原理がどうなっているか知りたいじゃないですか。それでバラして見ていくうちに、納品されたものをそのまま使うんじゃなく自分で変えて使ってみようと思うようになったんですよ。

———えっ、2億円もする顕微鏡を分解しちゃうんですか!?

今までに二光子顕微鏡は何度となく全部バラしました。工場じゃないとやらないレベルまで。筐体はもはやどっかにいっちゃった感じで、センサーがむき出しになります。バラすと中の構造がどうなっているかだいたいわかりますよ。

このほか、動かなくなって廃品になっている二光子顕微鏡をヤフオクで買ってきて、全部バラしたこともあります。高価なレンズだけ回収して、あとは捨ててしまうのですが、技術もパーツも得られるのでいいですよ。

他にも、いろいろ改造していくうちに、自分でゼロからつくったほうが早いんじゃないかと思うようになりました。そもそも、顕微鏡だったら対物レンズさえあれば、他の部分はどうにでもなるんです。別に既製のレンズじゃなくて自分なりにレンズを並べても、ちゃんと画が出せることがわかりました。そうやって開発した技術の1つが高画素CMOSを使った、低倍率高解像度CMOSイメージング技術です。使っているCMOSは研究用の特別なものではなく、デジタルカメラなどでも使われているセンサーなんです。手元にある技術で何かおもしろいことができないかなというのが、ぼくのやり方なんですよ。

———アキバとかヤフオクで買えるものでも十分に使えるというわけですか?

パソコンに使われている半導体チップは、今では1個からでも買える時代です。小ロットでも、値段も1個300円ぐらい。スマホの中に入っているセンサーだって数百円で買えますよ。これらを顕微鏡パーツとして読み出したら、すごい立派な顕微鏡になります。防犯カメラに使われる安いレンズにしても、組み合わせて使うとハイスペックな顕微鏡になったりするわけです。発想や工夫次第でいろんな活用ができるんです。

———それで、8KのCMOSを使えば、もっといい画像が撮れると…。

8Kだと広い視野と高解像度が両立できるんです。つまり、細胞の情報と、個体の情報の両方が観察できる。といっても既存の機械に8Kのセンサーをつけても大きなボケた画像が得られるだけなので、8K用に最適化された光学設計が必要となります。8Kだから細かいモノが見えるっていうのは大きな誤解で、光技術を知らない人が宣伝で言っているだけです。

CMOSイメージングのシステムに使っている技術は一眼レフの技術、それから映画撮影の技術と、あとはロボテクス、ロボットアームとか位置を制御するなど産業用技術の融合体です。遊び心もほしいので、細胞が動いたらそれをずーっと追いかけられる操作性を追求しようと、ゲーム機みたいにカシカシ操作できるレバーなどもつけました。没入感もサイエンスには必要と思います。個人的には。

| サイズ | 横×縦(ピクセル) | 画素数 | メディア | ライフサイエンス |

|---|---|---|---|---|

| 1K | 1280×0720 | 921,600 | ハイビジョン | |

| 2K | 1920×1080 | 2,073,600 | フルハイビジョン | 内視鏡/手術用カメラ |

| 8K | 7680×4320 | 33,177,600 | スーパーハイビジョン | 新たな生体分子イメージング |

多くのメーカーの部品を組み合わせてつくった8K CMOS顕微鏡

画像を見ながら1細胞を追いかけることができるレバーも装備。「ROBOCHA」と命名

———苦労したところは?

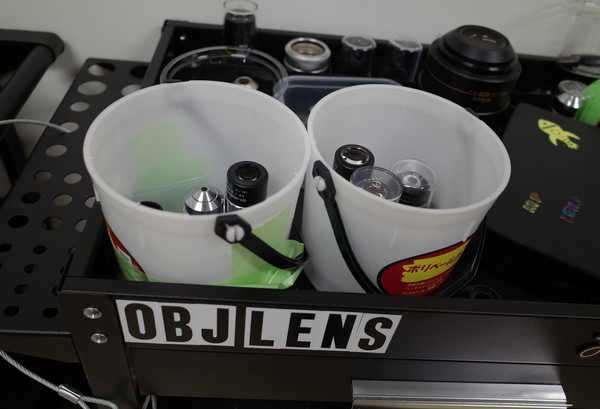

クリアな画像を得るためのベストなレンズを見つけるのは難しいですよ。世の中にある対物レンズ、何百種類のほとんどをぼくは実際に試したことがあります。やっているうちに、同じレンズですら、A君とB君違うねーって部分があるんです。半分マニアかってくらい対物レンズ集めをエンエンとやってます。そのためにも、ずーっとヤフオクをウォッチしていて、「あっ、ラッキー! あの伝説のレンズが千円だ!」って、クリックしてるわけです。バケツに無造作に入れられていますが、ちゃんと一個一個大事に管理していますよ。かわいい子供たちです。

ペンキ用のバケツにもレンズ類を収納

———きれいな動画が撮れたときは、ヤッター!って思いますか?

「やっぱりなあ」「なるほどね」みたいなのが正直な感想です。だって、機械って、もうつくっている段階で動くことはわかっているんです。ものをつくる満足もいろいろですが、ぼくの場合は、プロトタイプが走り始めたくらいが一番好きです。一個の具現化したものがシステムとして動くことがわかればそれでオッケーです。完成したシステムが安定して動作していると、興味はすぐ次にいってしまいます。

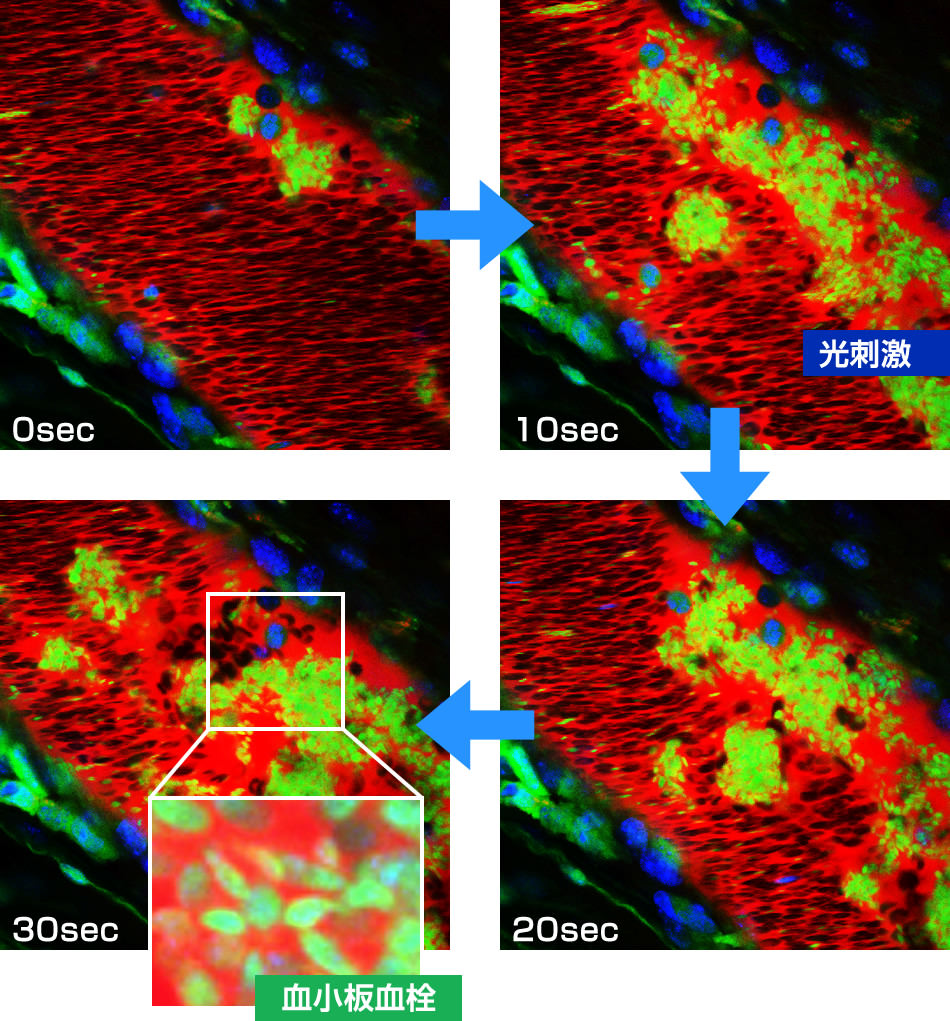

レーザー照射によって腸間膜に微小血栓が形成される過程をイメージングしたもの

血栓形成を可視化した動画はこちら

「たいがいのものは自分でつくったほうが早い」と語る西村先生。フライス盤ですら動かしてしまうのだ!

東大の医学部時代は、動かなくなったバイクを廃品業者から買い、2台のバイクを改造して1台のバイクにする「ニコイチ」にして乗り回していたという強者。自分が乗るクルマも、買ったらまずはとにかくバラしてみるという。自動車までくると内燃機関を完全にバラバラにするのは難しいものの、サスペンションなどほかの部分は意外と簡単なのだとか。車高調を手で組むらしい。「車をバラすと、設計思想に触れられます。ドイツ車と日本車、アメリカ車の違いとか、メーカーの考え方がわかっておもしろいですよ。」