大学4年の自主研究で、ヒト胎児の連続切片から三次元立体像を

再構築

———医学を志すようになったのは高校時代ですか?

そうですね。とくに強く医学部を志望したわけではありませんが、医師だった父の影響もあり、自然と医学部に行こうと思うようになりました。同時に、漠然とですが、将来は研究をしたいなという思いもあったんですよ。母親が研究者だったことも影響しているかもしれません。父は臨床医ですが、生活の心配がなければ歴史学者になりたかったと話していたこともあります。もっとも父は、私には医者になってほしかったらしく、研究者になると知ってちょっとガッカリしていたとか(笑)。今はそうでもないでしょうが。

———京都大学を選んだのはなぜですか?

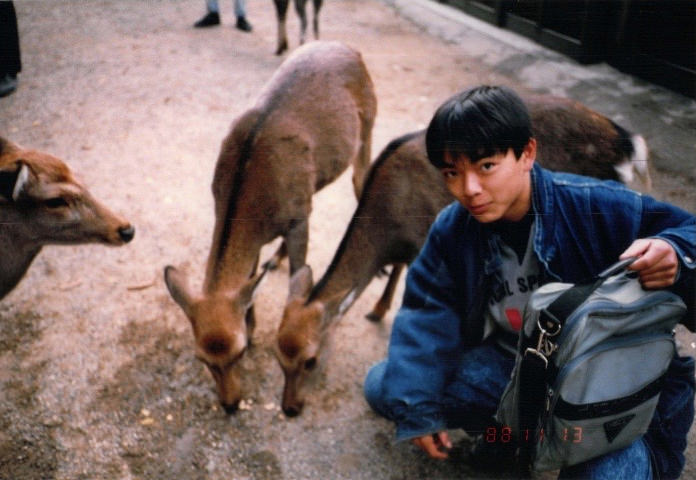

当時はいまほど情報はなかったんですが、東大と京大の校風の話を聞いて、京大のほうが楽しそうだなと感じたことと、修学旅行で京都に行き、こういうところに住みたいと思ったこともあるかもしれません。

修学旅行では奈良・京都へ

———大学ではどのような学生生活を過ごしましたか?

入学してからの3年間は、もちろん学業もそれなりにはしていましたが、朝から晩まで弓道の練習に打ち込む毎日でした。もっとも、練習でやみくもに射る数を増やせばいいというものでもなくて、結局あまりうまくはなりませんでしたが…。全学部が対象の部で、医学部以外の人とのつながりができたのがよかったし、体育会系の部活だったので心身ともにかなり鍛えられもしましたね。

弓道は3年で引退して、4年次には自主研究に力を入れました。

———自主研究というと…?

4年次の2カ月間、夏休みも含めると半年近く、好きなところに行って研究していいというシステムがあったのです。もちろん何もしなくてもいいのですが、そのころからすでにパターン形成とか形づくりに興味があり、プログラミングができて形づくりに関係した研究ができるところはないかと探して、塩田浩平先生の解剖学教室にお世話になりました。

———形への興味はいつからですか?

大学に入ってからですね。解剖学者で東大名誉教授の養老孟司先生の本を読んだりして、数学を使って形に関する研究をしてみたいと思うようになりました。

それと解剖実習です。人間の体って何度見てもすごいんですよね。こういう精緻なものがどのようにしてできるのだろうかと感じて、そのあたりからですね、形への興味を持つようになったのは。

———形の美しさに魅せられて、その形の成り立ちを数学で解析しようと思ったのはなぜですか。

中2ぐらいのときに、『Newton』という科学雑誌に載っていた広告でとてもびっくりしたものがありました。「Mathematica(マセマティカ)」という、理論物理学者のスティーブン・ウルフラムが考案したプログラム言語の広告で、数学的な方程式を自動的に解いてくれるというもの。中学校のときにそれを知って、使いたいなとずっと思っていて、大学に入ってすぐにパソコンを買ってこのソフトを使うようになりました。はじめはただ遊んでいるだけでしたが、研究でも活用しようと思ったわけです。

———解剖学教室を選んだ理由は?

解剖学教室には、世界有数のヒト胚子と胎児のコレクションがあるんです*。コレクションの中で状態がいいものは、連続切片といって、生体組織を薄くスライスした二次元像の試料としてたくさん保管してありました。その二次元の連続切片から、スライスする前の元の形である三次元像に再構築できないかと考えたのです。しかし、連続切片を集めただけでは立体像の再構築が難しいため、協力をお願いしたのが医療情報部でした。

*正確には、コレクションを所蔵するのは、附属教育研究施設である京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター。ヒト胚子および胎児の標本数は44,000例にのぼり、器官形成期にあたる受精後8週までの損傷のない胚子約1,000例が全身の連続組織標本として保存されている。うち、とくに上質な474例は国際登録されており、登録数は米国カーネギー発生研究所に次ぐ。

———医療情報部からはどんな協力を得たのですか?

医療情報部は放射線科の画像などを扱っています。講師の小森優(こもりまさる)先生に、三次元像構築のためのツールについて相談したところ、「NIH Image」という、ソースコードが公開されているフリーソフトがいいのではないかとアドバイスを受けました。そのソフトで画像処理を行い、なんとか立体像の再構築に成功し、日本語ではありますが論文にまとめることができました。