SCIENCE TOPICS いま注目の最先端研究・技術探検!

第3回 めざすは「ミクロの決死圏」─医学と理工学が連携した医療・福祉ロボットの開発~早稲田大学 創造理工学部・藤江研究室を訪ねて

「『ミクロの決死圏』というSF映画をご存じですか? この映画はテロリストに撃たれて脳内出血を起こした要人を救うため、特殊光線で小さくした潜航艇と医療チームを要人の体内に注入し、体内で治療を行うというストーリーでした。医療チームは、血液の流れに乗って脳に到達して手術を行うのですが、私たちの医療用ロボットの目標も、まさに、『ミクロの決死圏』に描かれたような世界です。医療チームこそ患者さんの体内には入りませんが、潜水艇を医療ロボットと考えるならば、映画に描かれたような医療技術がもう少しで可能なところまできているのです」と、藤江教授は、1966年に公開された有名な映画の話から始めた。

「私たちの研究は、最先端のロボット技術を使って、医療や福祉現場をサポートするシステムを創り出すことです。医療現場では、高度なスキルを必要とする手術をできるだけ患者さんに負担をかけない(低侵襲という)で実現するためのロボットの開発を進めています」

たとえば、東京女子医科大学と連携して進めているのが、脳の外科手術をサポートするロボットである。脳にできた腫瘍(がん)や動脈瘤(動脈にできたこぶ)を切除する際、頭蓋を大きく切り開くと、回復に時間がかかり、患者さんの負担も大きい。そこで、操作の自由度が高く、患部周辺をできるだけ傷つけないロボットアーム(マニピュレーター)を開発した。ロボットアームの先端には、内視鏡とごく小さなハサミ(鉗子・かんし)やレーザーがついており、医師は内視鏡から送られてくる映像を見ながら患部を切り取るのである。

「従来は頭を数cm切り開かなければならなかったのですが、このマニピュレーターによる手術では、切り開くのは10mm程度で、患者さんの負担が大幅に軽減されます。先端部が数段階に折れ曲がるため、方向転換が簡単で、ヘラ状になっているので、ちょうど人間の指のように、周囲の組織を押し上げて周りを傷つけることがなく患部に到達できる特長があります」

▲ 脳神経外科手術支援ロボット

▲ 脳の中を手術するときに空間を確保するための鉗子

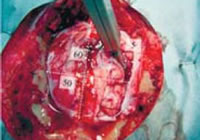

▲ 脳の患部を治療する実験

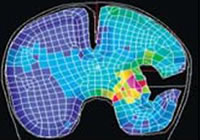

▲ 治療の際に、脳にどれだけの圧力がかかっているかを分析

1945年、神奈川県生まれ。71年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年、日立製作所に入りロボット開発に従事。慣性力を利用して足を動かす新方式の発明者としても知られる。90年には省エネ型4本足ロボットの開発に成功。2001年4月より早稲田大学教授。博士(工学)。日本機械学会理事、ライフサポート学会理事、日本生活支援工学会理事、日本コンピュータ外科学会副理事長、国際コンピュータ外科学会理事。