SCIENCE TOPICS いま注目の最先端研究・技術探検!

第30回 臓器の「タネ」をつくり、歯や毛髪の再生をめざす~理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 辻孝先生を訪ねて~

虫歯や歯周病などで歯を失くしてしまった場合の治療としては、ブリッジや入れ歯、あるいはインプラント(人工歯根)などの治療法が一般的だ。けれどもブリッジは健康な歯を削らなければならないし、入れ歯はなかなかフィットしない、インプラントでは炎症が起きやすいなど、周囲の歯との適合性の問題などが指摘されている。いずれにしても、人工的な歯は天然の歯とくらべてQOL(クオリティ・オブ・ライフ) が落ちてしまう。

噛み合わせに不要な親知らずなどの自分の歯を移植する手もあるが、そもそも抜いてもさほど影響のない健康な歯を持っていることが大前提となる。歯ナシになってしまってからではもう遅いのだ。

もし、自分の細胞を使って失われた歯が再生できるなら万々歳なのだが、乳歯が生えかわり永久歯となったあとは、歯は生えてこない。歯をつくり出す「タネ」は、乳歯用と永久歯用の2つしかなく、これ以上歯をつくるタネは残っていないからだ。

ならば、新たに歯のタネをつくり出せばよいのではないか──。

こうして理化学研究所の辻孝先生が編み出したのが、2種類の幹細胞を組み合わせて臓器のタネをつくり出す「器官原基法」だった。この技術を使って、歯の再生用のタネをつくり出し、マウスの欠損した歯の部位に移植したのだ。

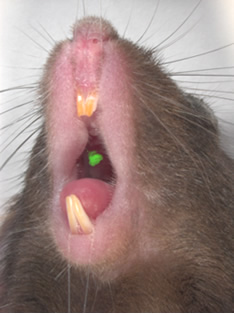

▲ 再生歯胚移植により萌出した再生歯

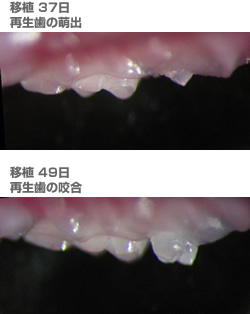

▲ 移植後49日で機能的な歯ができた

「ほら、これがマウスの口の中で再生した歯です。緑色に光っているでしょう。隣の写真は、欠損部位から歯が顔を出している様子です。移植後49日には、しっかり噛むことのできる機能的な歯になりました」

辻先生のグループは、この器官原基法を使って、毛髪の再生にも成功している。また、唾液腺、涙腺の再生にも挑戦しており、口が乾いてしまうドライマウスや、涙の分泌が減って角膜が傷つくドライアイの抜本的な治療にも道が開けてきたという。

先生が開発した器官原基法とはどのようなものなのだろう? 話は今から15年ほど前にさかのぼる。

1984年新潟大学理学部生物学科卒。86年同大学大学院修士課程修了後、製薬会社研究員。九州大学大学院での博士後期課程などを経て、94年JT生命科学研究所研究員。2001年東京理科大学基礎工学部生物工学科助教授。07年同教授。09年同大学総合研究機構教授。14年より理化学研究所に。同年11月より現職。「器官再生医療」技術の創出を研究テーマに、その臨床応用を推進する株式会社オーガンテクノロジーズを起業し、研究を進める。