生きたカナブンの飛翔筋の熱産生を観察

いま紹介したナノ温度計とそれを活用した成果は、いずれも培養細胞を用いたものだった。では生きている動物の中では、実際にどのように熱が生みだされているのだろう?

鈴木先生たちが生きた動物での1細胞レベルでの温度計測に取り組むことになったのは、共同研究者であるシンガポール国立南洋理工大学の佐藤裕崇研究室の学生の発見がきっかけだったという。

「カナブンの飼育を担当している学生さんが、『世話をしようとするとカナブンが死んだふりをする。そのときのカナブンって、なんだか温かい』って言ったそうです。佐藤さんが最初に話を聞いたときは、『お前、ちゃんとグローブをしなくちゃダメじゃないか』と叱ったらしいんですけど(手の油などが体表面に付着して弱るのを防ぐため)、調べてみたら、バイオロジーとしては広く知られている現象だったんですね。

死んだふりをするのは逃げる準備をするため。カナブンの飛翔能力はすごく高くて、飛ぶ準備をするとき、羽を動かすのに必要な飛翔筋を温めるんです」

飼育中のカナブン

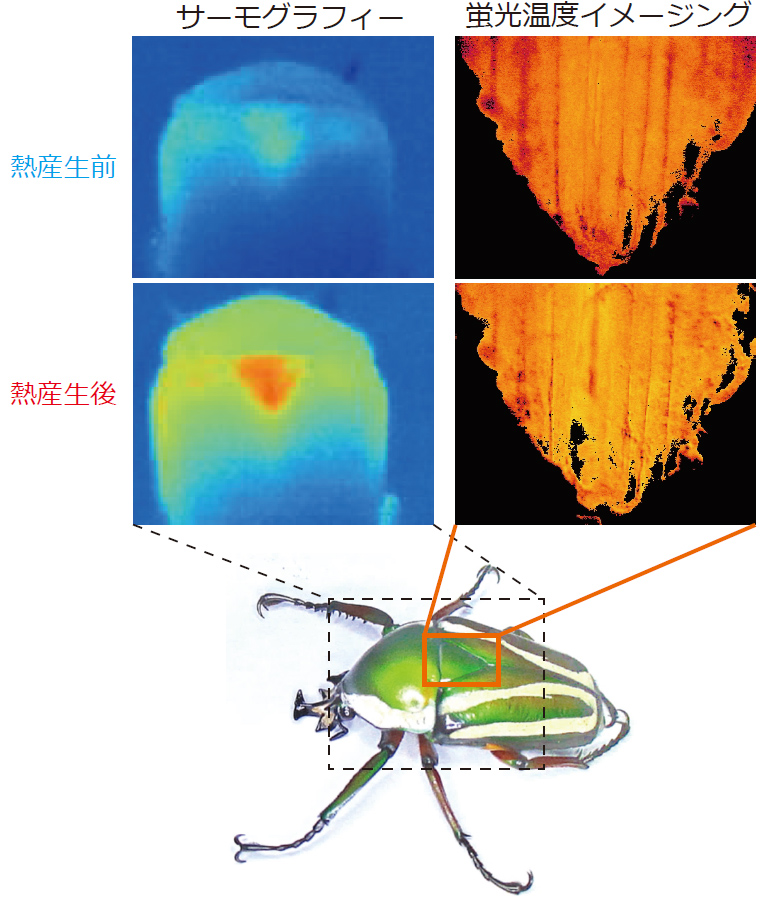

実際、サーモグラフィーで見ると、飛翔前は胸の部分がかなり熱くなっている。

そこで「ナノ粒⼦型蛍光温度計」を飛翔筋にふりかけて温度分布の変化を観察しようということになったが、培養細胞と違い、生きている動物となると勝手が違う。生きているカナブンは、息もすれば動きもする。動いてもその影響を受けないように、先に述べたような、温度に応答する色素とほとんど応答しない色素の2つを封入するレシオ型とすることが必要だった。

「もうひとつの難問は。生きた動物の場合、細胞自身の自家蛍光があること。紫から青の光で励起すると、青から緑の蛍光を発するんです。言ってみれば、別の蛍光物質が入っているようなもので、それが背景光となって計測のジャマになる。培養細胞でも自家発光が少しはあるんですが、無視できるくらい暗いのに対して、生きた動物となるとケタ違いに強いのです」

そこで別の温度感受性色素に変更することにした。

「なるべく長波長の蛍光を発する色素を選びました。ペアとなる温度感受性の低いほうの色素も、赤で励起してももっと長い波長の赤で光るタイプへと変更。色素を変えると、高分子も変更しなくてはならなくなり、数年前に苦労した研究をもう一度繰り返す形に・・・。最終的に、背景光の影響をほとんど受けず、飛翔筋の細胞の熱産生だけを見ることができました。市販のサーモグラフィーでは到底不可能な解像度で、動物が産生する熱に由来する温度分布を測定した世界初の研究となりました」

Ferdinandus, et al. (ACS Sens., 2016, 1, 1222-1227)の一部を改変して転載。Copyright 2016 American Chemical Society

頭と背中の間の逆三角形の部分(小盾板)の下にある飛翔筋が熱くなっていることがわかるよ