植物の免疫力を向上させる技術開発へ

ところで動物の免疫では、一度病原菌やウイルスに感染したら、抗体ができ、次に同じ外敵が侵入すると抗体を素早く大量に作りだし相手を無力化する「獲得免疫」と呼ばれるシステムがある。植物の免疫では、こうした獲得免疫に近い働きや、免疫記憶といったものはあるのだろうか?

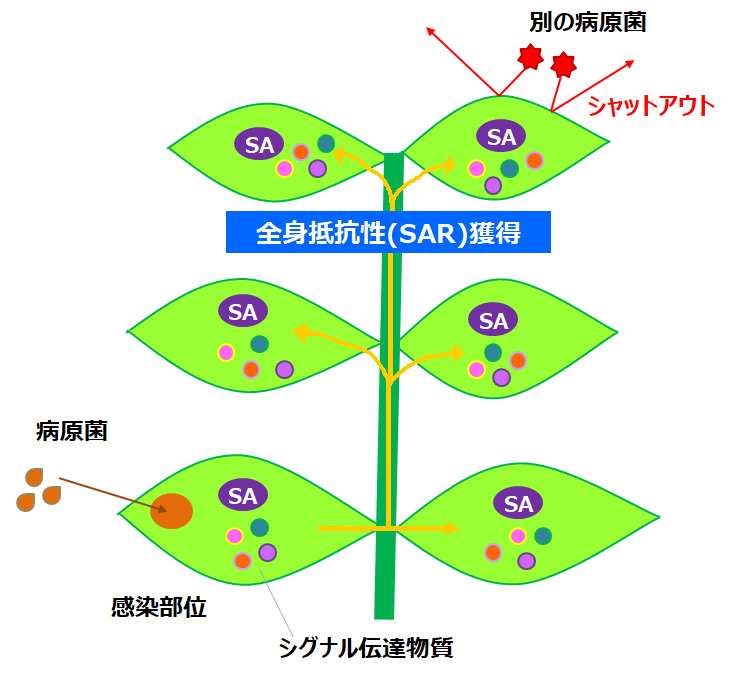

「過敏感反応をひきおこすような病原微生物に一度感染すると、サリチル酸とか、いろいろな代謝物ができて、感染していない葉っぱにもそのシグナルが伝達され、ひとつの植物体全部がそれに抵抗力を持つだけでなく、いろいろな病原微生物に対して強くなる『全身獲得抵抗性(SAR)』という反応があるんです。二次感染に備えた植物の免疫記憶とも考えられ、ある意味、人間の獲得免疫に似ています」

病原菌が感染した部位から、シグナル伝達物質によって感染情報が伝えられると、SA(サリチル酸)が蓄積され、健康な葉も病原菌に対する抵抗性を持つようになる。こうして獲得されたSARは、さまざまな病原体に対しても防御効果を発揮する

「全身獲得抵抗性(SAR)」は、

ぼくたち人間の「獲得免疫」に似てるんだって!

この植物の「全身獲得抵抗性」は農業生産にも応用されており、新しいタイプの農薬として注目されているという。

「農薬は大きく分けて二つの種類があります。一つは昔からある、病原菌を直接殺すタイプのもの。もう一つ、最近注目されているのが、環境保全にも配慮した『植物免疫活性剤』と呼ばれるタイプです。例えば、明治製菓が発売している『オリゼメート』という農薬は、有効成分であるプロベナゾールを幼苗期のイネに処理すると、1カ月ぐらい病気に強い状態が保たれます。この作用機序はまだよくわかっていないのですが、イネの全身獲得抵抗性を増強させて、植物自身の力で感染を防ぐものと考えられています」

川崎先生は、植物と病原微生物の攻防の分子メカニズム探究から得られた知見を生かして、植物免疫を効果的に誘導する技術開発や、耐病性を高める育種に役立てていきたいと考えている。

「世界的に注目されている一つが、『EFR』というシロイヌナズナだけが持っている細胞膜型免疫センサーです。この受容体は、細菌が持っている翻訳伸長因子(遺伝暗号の翻訳過程で重要な役割を果たすタンパク質)を認識して、パターン誘導免疫を活性化し、病原菌を撃退するのですが、この受容体をイネやリンゴなどいろいろな植物に入れると、すごく病原菌に強くなることがわかっています。こうした植物免疫の作用機序の研究から、EFRのように役に立つものが見つかってくるはずです」

何しろ植物のまわりにはものすごい数の微生物がいる。微生物の中には、病原菌もいれば、植物の成長を助ける共生菌もいるから、自分にとっていい菌か悪い菌かを見分けるのは死活問題だ。

「例えばシロイナズナは600ぐらい受容体があります。もちろん菌だけを検出しているわけではなく多様な情報伝達を担っているのですが、それぞれがどのような役割を果たしているか、まだまだわかっていないことが多いんですね。

また、先ほどお話しした植物のNB‐LRR型受容体は、1994年に発見されたものの、タンパク質の研究が難しかったため、NB‐LRR受容体がどうやって細胞死を誘導しているかが不明でした。2019年にクライオ電子顕微鏡という原子レベルでの立体構造解析ができる顕微鏡を使って菌を認識すると、NB‐LRR受容体が五量体をつくり、その先端がとがっているため、それがもしかすると細胞膜を破って、過敏感細胞死を誘導しているのではないかという説が提唱されましたが、まだまだ多くのナゾが残されたままなんです」

植物免疫の研究は、今後も探求すべきテーマがたくさんあるという。

川崎先生は植物免疫や植物研究の意義やおもしろさを次のように語ってくれた。

「現在、世界の人口や約77億人で、2050年には100億人を突破するといわれており、食料不足が懸念されています。しかし、世界の農業生産の約15%が病害にやられている。つまり、毎年11~12億人分の食料が病害によって失われている計算です。こうした問題を解決するためにも植物免疫の研究が重要視されています。植物免疫に限らず、そもそも植物が花を一斉に咲かせるしくみとか、植物が重力を感じて地中に根を張り茎が空に向かうしくみなど、当たり前だと思われることもまだまだわかっていないことがたくさんあって、興味がつきない分野なんですよ」

(2020年5月21日更新)