幼若ホルモンの体表塗布で、5齢幼虫が大きな鳥の糞に!

擬態のいろいろなタイプを楽しそうに話してくださる藤原先生。さぞかし、昔は昆虫少年だったのではと思いきや、昆虫にはほとんど関心がなかったという。高校時代は建築家もカッコイイし、医者もいいなと考えたものの、分子生物学が注目されたころでもあり、理学部に入った。

「大学院時代も、生物の現象とは関係がないようなリボソームDNAの遺伝子構造とか遺伝子発現の研究をしていました。この研究は今も続けていますが、博士号を取ってから自分の研究として何に取り組もうかと考えたときに、分子だけをやるのではなく、生物の現象を分子レベルで解析したい、しかも誰もが不思議だなと思う現象をテーマにしたいという気持ちがありました」

そんなときにたまたま手に取ったのが『The Rainforests』という熱帯林の写真集だった。

「そのなかに南米にいるアゲハの幼虫がすごく精巧に鳥の糞に擬態した写真があったのです。昆虫がいろいろな生き物に擬態するということはもちろん知っていましたが、鳥の糞のような無生物に似せる戦略があるのかと驚きましたね。擬態についてはこれまでも生態学や行動学の観点からの研究はあったのですが、分子生物学を使って擬態のメカニズムを明らかにする研究は当時ほとんどなされていませんでした。そこで擬態をテーマにしようと決めたのです」

擬態を分子生物学的に研究するといっても、切り口はさまざまだ。発生学もあれば、どのように行動を制御しているかなどを探る神経生物学的なアプローチもある。またどの昆虫をターゲットにするかも大切なポイントとなる。

「アゲハの幼虫が鳥の糞そっくりということがきっかけでしたから、アゲハをやろうと考えました。また祖母が日本画家で、私自身ももともと絵に興味があったので、色と紋様に着目しました。モデル生物ではないアゲハを扱うとなると、まず飼育方法の確立から始めなければならないなど当初は苦労の連続で、研究成果が出るまでに15年ぐらいかかりましたね」

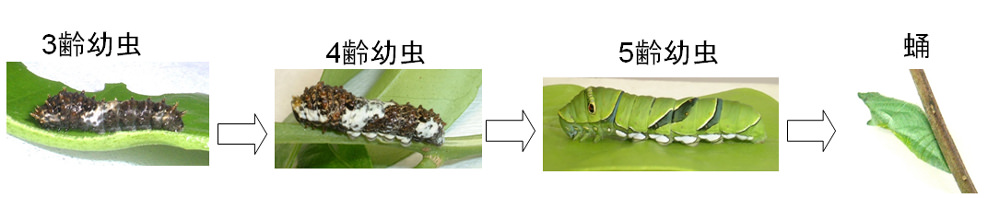

アゲハを選んだメリットとしては、アゲハだけでいくつもの擬態の研究ができることだという。日本でよく目にするのはナミアゲハで、ほかにもキアゲハ、カラスアゲハ、クロアゲハ、ジャコウアゲハなど10種類以上のアゲハが知られているが、その多くが若齢時に鳥の糞に擬態する。またサナギも緑色のサナギ、茶色っぽいサナギと環境に応じて色を変える。さらに成虫になってからも擬態する種がある。

「ナミアゲハでおもしろいのは、4齢までは鳥の糞に擬態していますが、脱皮して5齢の終齢幼虫になると、柑橘系の葉にまぎれるように、体表が緑色に切り替わること。そのメカニズムを調べようというのが最初の研究でした」

鳥の糞に擬態したアゲハの4齢幼虫と鳥の糞(上が幼虫、下が鳥のフン)

アゲハの5齢幼虫(中央)は、食草である柑橘類の葉の色に擬態する

昆虫の脱皮と変態はどのようなメカニズムで起こるのだろうか?

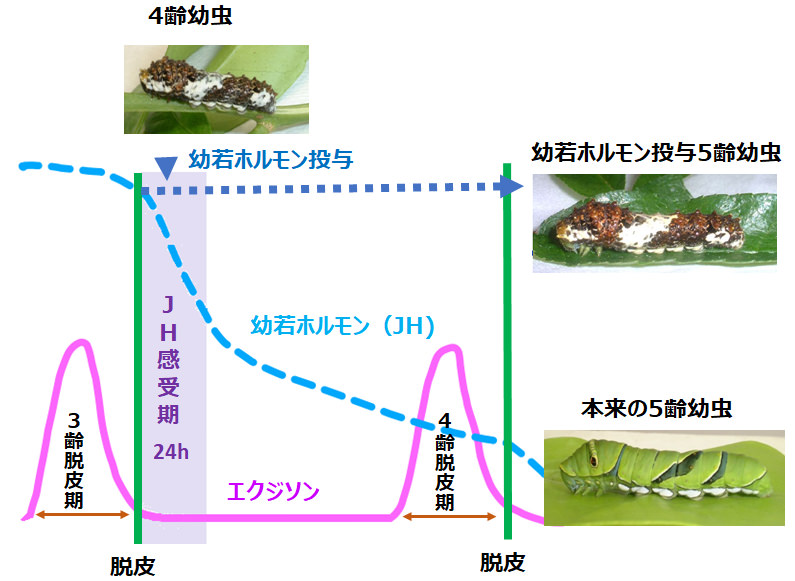

「昆虫には、幼若ホルモン(JH)と脱皮ホルモン(エクジソン)という2つの重要なホルモンがあります。JHが高い濃度のときにエクジソンの濃度が上がると脱皮し、JHが低下した状態でエクジソンの濃度が上がると変態していくというように、2つのホルモンが脱皮と変態のコントロールをしているということが知られていました。

ナミアゲハの4齢幼虫は5日ほどで5齢になります。その途中でエクジソンを注射すると1日ぐらいで脱皮するのですが、4齢初期に投与した場合は鳥の糞に近く、後期では柑橘系の葉に近い紋様になることがわかりました。運命がグラデーションになっているのです。ということは、4齢から5齢の途中で、紋様の運命を決める何かが起きているのではないか。そこで当時大学院生だった二橋亮君が、4齢幼虫にJHを塗る実験を思いついたんです」

JHは脂質なので、皮膚に塗ると体内に浸透していく。つまり、4齢幼虫のJHの濃度を強制的に上げる実験をしてみたわけだ。

「すると驚いたことに、4齢初期の幼虫にJHを塗布した場合は、5齢へと脱皮しても柑橘系の葉の紋様に切り替わることなく、大きな鳥の糞型紋様のままでした。しかもこの現象が起こるのは、4齢1日以内にJHを塗ったときだけだったのです」

4齢幼虫のJH濃度の変化を測ってみると、4齢でJHは急速に低下し、1日を過ぎると半分程度になるという。つまりJHの濃度が高いままだと、紋様の切り替えが起こらない。JHの濃度変化がナミアゲハ幼虫の紋様切り替えに関与していたのだ。

この研究は「Science」2008年2月22日号に掲載された。

幼若ホルモンによるアゲハ紋様の制御

「進化的に興味深いのは、日本には生息していませんが、アゲハの祖先的なアゲハは、5齢幼虫までずっと鳥の糞型の紋様だということ。おそらくJHで紋様を切り替えるというメカニズムが導入されていないんじゃないかと思います。アゲハの5齢というと体長が5、6㎝で、そんな大きな糞をする鳥はいない。鳥の糞のままより、別のものに切り換えた方が生存に有利だったので、進化の過程で紋様の切り替えが獲得されたのではないかと考えられます」