DNAに書き込まれた擬態にまつわる進化の謎を解読したい

今後、解き明かしたいテーマは?という問いに藤原先生はこう語る。

「擬態に関してはいろいろなナゾがまだまだあります。例えばシロオビアゲハのメスには擬態するメスと擬態しないメスがいます。それはなぜなのか? 擬態するにはけっこうコストがかかっていて、擬態したメスは鳥には襲われにくいのですが、実は早く死んでしまいます。一方、擬態しないメスは寿命が長い代わりに鳥には食べられやすい。そのバランスがどうとられているのか、擬態するとどうして寿命が短くなるのか。また、なぜ擬態型のメスと同じ遺伝子をもつオスが擬態しないのか。その分子メカニズムを解き明かしたいんです」

また、シロオビアゲハと、最近は東京付近でも見られるようになってきたナガサキアゲハは、比較的近縁だが、別々に進化したと考えられている。シロオビアゲハとナガサキアゲハには近縁ないくつかの種のチョウが知られているので、そういった種についても調べていけば、ベイツ型擬態がどう進化していったかがわかるかもしれないとも語る。

「また、若齢時は鳥の糞、終齢時には柑橘系の葉に擬態するアゲハ幼虫の“変身”を制御する遺伝子群を最近同定しましたが、では変身に関わるどのような遺伝子がJHやエクジソンによって直接制御されているのかはまだよくわかっていないのです。そのメカニズムを明らかにしたい。先にお話しした終生鳥の糞型の祖先的なアゲハとの比較もやってみたいテーマです」

サナギの擬態で働くペプチドの同定も、10年近く取り組んでいるがまだわかってないので何とかやりとげたい、という。

「もう一つ、最近すごく興味を持っているのは毒を持つチョウについてです。毒チョウはすごくハデな模様をしています。もちろん、毒を持っていることをディスプレイするために派手なのですが、毒を持っているということと派手な色ということがどういうふうに結びつくようになったのかも調べたいですね」

もともと考古学や古代の文字が好きだったという藤原先生。

「DNAもATGCで書かれた文字のようなものですよね。擬態というのは、何十万年にも及ぶ選択と適応の結果です。そのゲノムの文脈の変化は、DNAのプログラムを調べることで読み解いていきたいと考えているんです」

もともと虫屋ではなかったので、自分でチョウを捕りに行ったりすることはなかったが、最近は石垣島に出かけて行きチョウの採集もするようになったという。

「30年以上昆虫の擬態を研究してきたけれど、その原動力になっているのは好きなことをやっているという思い。とはいえ、本当に研究がおもしろいと思い始めたのは、実は50歳ぐらいになってからです。若いころは実験は楽しかったけれど、まわりに流されてしまうことも多く、あまり想像力が働かなかった。そういう意味では、長く続けることで初めてわかってくることもあるし、時間をかけてやらないとチャンスがやって来ないということもあります。若い皆さんには、『継続は力なり』という言葉を贈りたいですね。

それと、他人がやらないテーマを追いかけることも必要だと思うんです。日本では『変わった研究ですね』と言われるだけで眉をひそめる人もいるけれど、例えばフランスで『世界中で私しか研究していない』というと拍手が起きます。オリジナリティこそ価値があると思います」

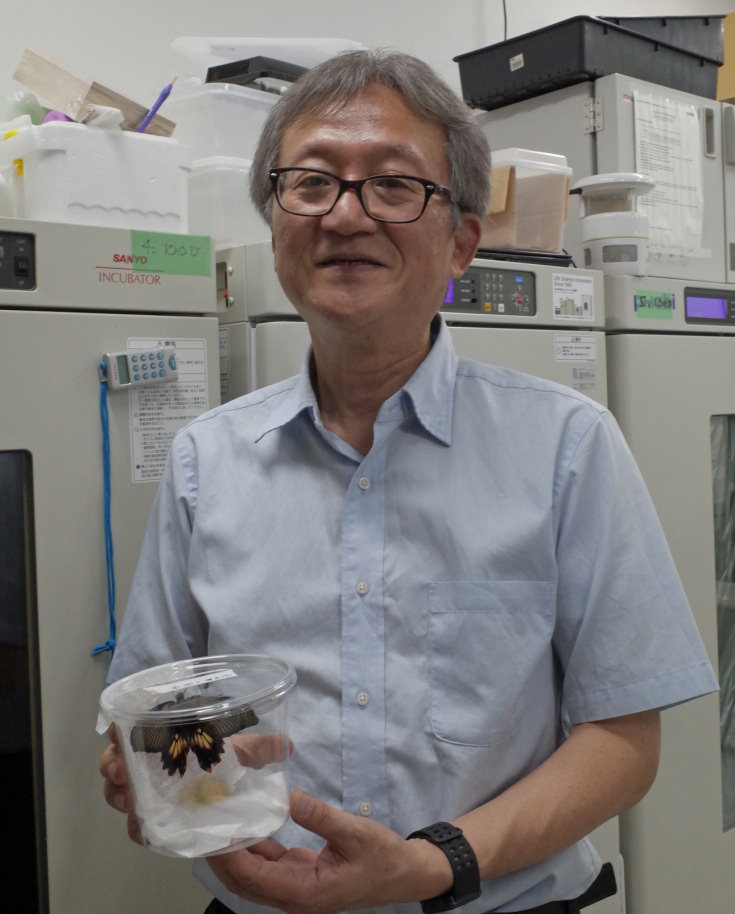

インキュベーターの中のアゲハ。さまざまなステージの幼虫やサナギ、成虫がいる

野外で母チョウを取ってきて、産卵させ育てているそうだ

(2020年7月30日更新)