昆虫はまわりの色に合わせて精巧な点描画を描く画家

次に色の変化に注目してみよう。

白と黒っぽい色の鳥の糞のような幼虫は、どんなメカニズムで柑橘系の葉に紛れる緑色の幼虫になるのだろうか?

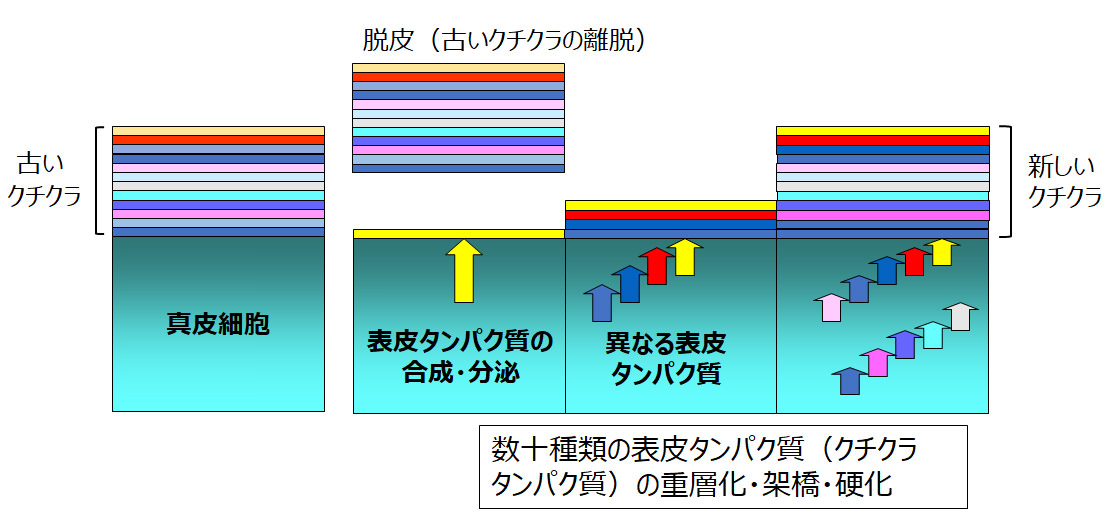

幼虫の紋様は、体表にある一層の表皮細胞の、外側の皮(クチクラ)に描かれている。脱皮とは、古いクチクラの下に新しいクチクラが作られ古い皮が脱ぎ捨てられることだ。4齢幼虫が5齢幼虫になる脱皮の期間は1日程度で、その期間に紋様が次第にできていくのだそうだ。

脱皮の際は数十種類のクチクラタンパク質が真皮細胞で作られ、クチクラとして分泌され、次第に硬くなっていく

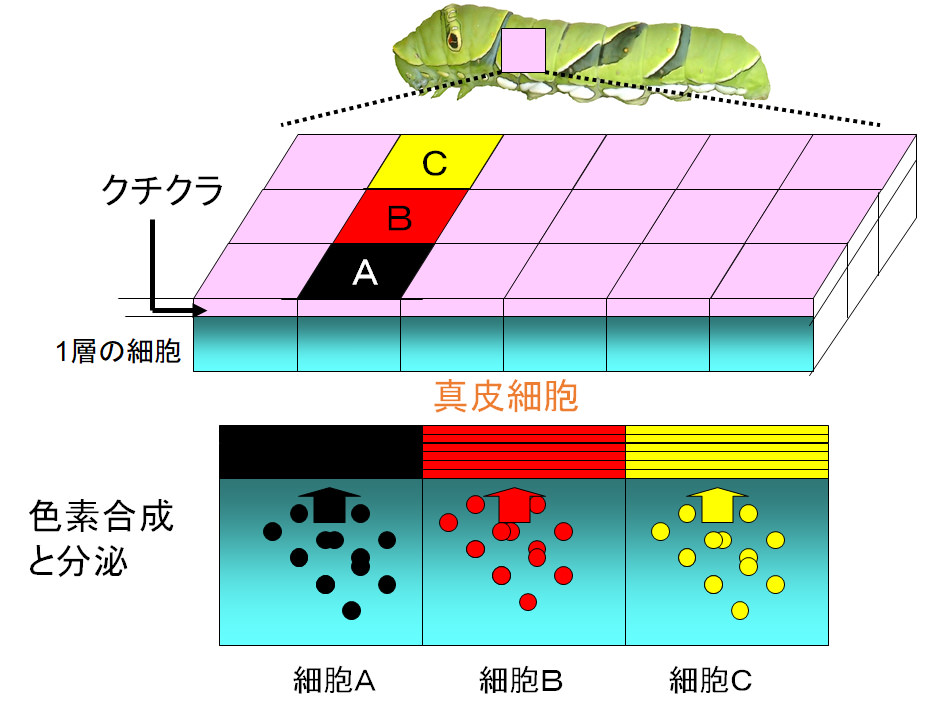

「クチクラは真皮細胞から合成・分泌されるタンパク質が固まったものですが、クチクラタンパク質が作られるときは、色素も同時に送り込まれるんです。脊椎動物ではわずかな色素細胞だけが色素を作るのですが、昆虫の場合は体表にある細胞すべてが色素細胞として働き、ちょうどテレビの画像素子のように、細胞単位でここは赤色、ここは黄色というように色が決まっています。昆虫は赤、黒、黄、青といったさまざまな絵の具を使って、体表に微細な点描画を描いていると言えるでしょう」

昆虫の表皮(クチクラ)の作られ方

アゲハの体表のそれぞれの細胞ごとに色が決まっている

では、例えば黒い絵の具はどのように作り出されているのだろうか。今でこそ、遺伝子をノックアウトしたり、ゲノム編集のような手法で研究できるが、藤原先生がこのテーマに取り組みはじめたころは昆虫の遺伝子操作は容易ではなかった。

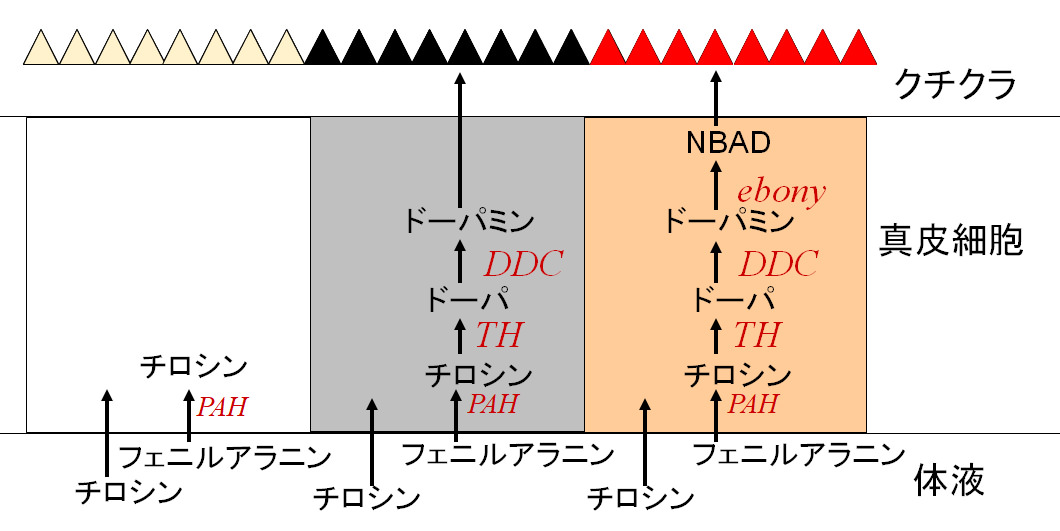

「そこで着目したのが酵素です。黒色などの色素は、色素合成を進める酵素群によって作られるわけですから、それらの酵素の働きを阻害する薬剤を使うことで遺伝子の発現をストップさせるのと同じことができる。黒色を作り出すのはメラニンですから、どのように黒色の体表ができるのかを調べるにはメラニンを合成する酵素の働きを阻害すればよい。でも薬剤を直接幼虫に注射すると死んでしまいますので、クチクラと下の真皮細胞を取ってきて、酸素が循環するような培養条件のもとで、液体培地の中で組織培養する手法を開発しました」

このような実験で、黒や赤などの色は、それぞれの色を作り出す酵素が発現する領域でのみ特異的に制御されていることを明らかにした。

真皮細胞は体液からアミノ酸(フェニルアラニンまたはチロシン)を取り込み、次いでいくつかの酵素が働き、それぞれの色になる。黒色の場合は、フェニルアラニン→チロシン→ドーパ→ドーパミンが順次作られるが、各ステップでPAH、TH、DDCという酵素が関わり、ドーパミンが結合しあってメラニンが合成される。また赤色はドーパミンからebonyという酵素が働いてNBADという物質を経て作り出される

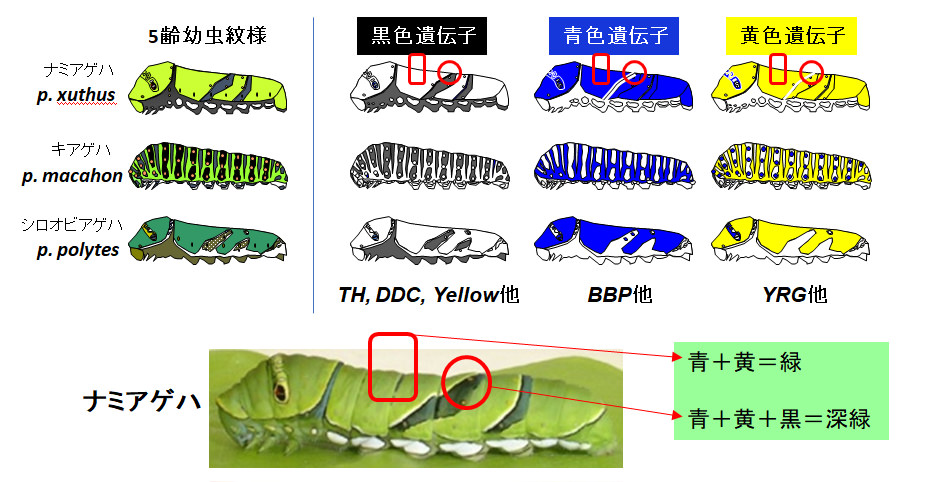

その後、藤原先生のグループは、紋様にかかわる遺伝子のカタログをつくり、幼虫皮膚で発現している色にかかわる遺伝子を網羅的に解析し、アゲハの5齢幼虫のそれぞれの色がどのように作り出されるかを研究した。

「青色を作り出す遺伝子を青色遺伝子、黄色を黄色遺伝子としましょう。すると興味深いことに、緑色の部分は緑色遺伝子があるのではなく、青色遺伝子と黄色遺伝子とで作り出されていたのです。また、深緑のところは、青色遺伝子と黄色遺伝子に加えメラニンが同時に発現していました。まるで油絵の具を重ねるように色を組み合わせていたというわけです」

アゲハの幼虫の体表の色を作り出す遺伝子の発現を調べた。緑色は青色遺伝子と黄色遺伝子で、深緑は、青色遺伝子・黄色遺伝子と黒色遺伝子が発現していた

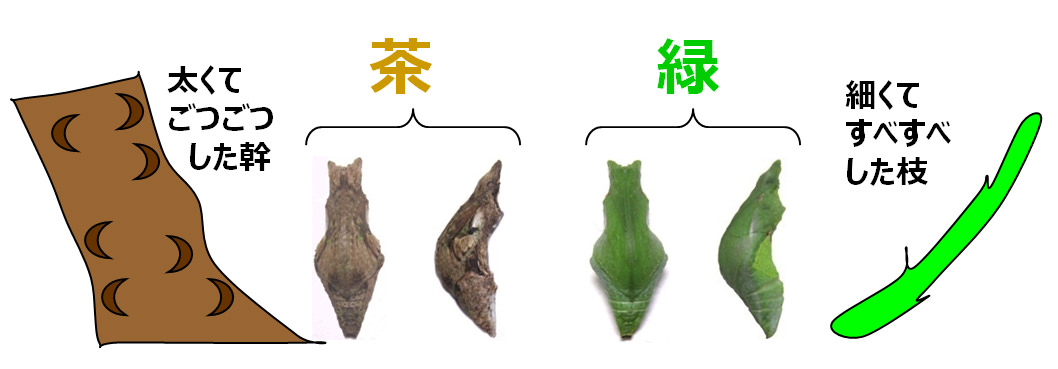

5齢幼虫を経てサナギの段階では、緑色のサナギと茶色のサナギになる。この色はどのように決まるのだろうか?

興味深いことに、アゲハは「目」ではなく「肢」を使ってサナギの色を決めているのだという。食草である柑橘系のツルツルした葉っぱの上を這っている幼虫は、ツルツルする刺激に反応して緑色になり、幹などザラザラ・ゴツゴツしたところで育った幼虫はザラザラに反応して茶色になるのではないかといわれている。サナギになったときにまわりの環境に溶け込めるよう色が決まるのだ。

では、肢の触覚から得られたツルツルやザラザラという情報は、どうやって脳に伝わり、遺伝子の発現にまで至ったのだろうか?これについては現在、解明の途中という。

「遺伝子発現のおおもとはホルモンであることがわかっています。今のところの仮説としては、どうも脳から特殊なペプチドホルモンが出て、それによってメラニン系の色素によって表皮細胞が茶色になることが考えられていて、そのペプチドホルモンを同定したいと探索中です」