遺伝子機能解析のブレークスルーとなった電気ショック法

たった一人からのスタートで、しかも当時はまだ誰も分子生物学の立場から昆虫の擬態に取り組む人がいない中で始めた研究だったが、次世代シークエンサーの登場や、特定の遺伝子の発現を抑制するRNA干渉法*や、特定の遺伝子を強制的に導入する手法の開発などによって、遺伝子の機能解析が飛躍的に進展してきた。

*RNA干渉法:目的とする遺伝子配列に対応する二本鎖RNAを合成し、注射などによって生物体内へ導入することで、その遺伝子の発現を抑制する手法。昆虫を含むさまざまな真核生物の遺伝子機能の解析に用いられている

しかし、アゲハチョウのような鱗翅目昆虫では、単純に注射するだけでは、RNAは効率よく細胞には取り込まれない。試行錯誤のなかで大きなブレークスルーとなったのが、新しい実験手法の開発に成功したことだった。

「私たちが2013年に編み出したのが、電気パルスにより電気ショックを与える『エレクトロポレーション法(電気穿孔法)』によって細胞の中に強制的にRNAを入れる方法です。これによって、特定部位の遺伝子発現を抑制することに成功し、今ではさまざまな発生ステージのアゲハで遺伝子の機能を調べることができるようになりました。この方法は大きな利点がいくつかあります。例えば今、CRISPR/Cas9システムによるゲノム編集がさまざまな生命科学研究で使われていますが、次世代にならないとゲノム編集の結果が明瞭にはわからないなど、結果が出るまでに時間がかかることが多いんですね。それに処理した非モデル動物を次世代まで育てることは意外に大変なんです。狙った場所だけの発現をコントロールすることも難しいし、重要な遺伝子をノックアウトしたら死んでしまいます。その点、電気ショックで入れる場合は、結果がすぐにわかるうえ、紋様のあるところだけだとか、複数の二本鎖RNAを用いて複数の遺伝子を一度にノックダウンできるといった利点もあるんです」

実際の実験の様子を動画で見せてもらった。

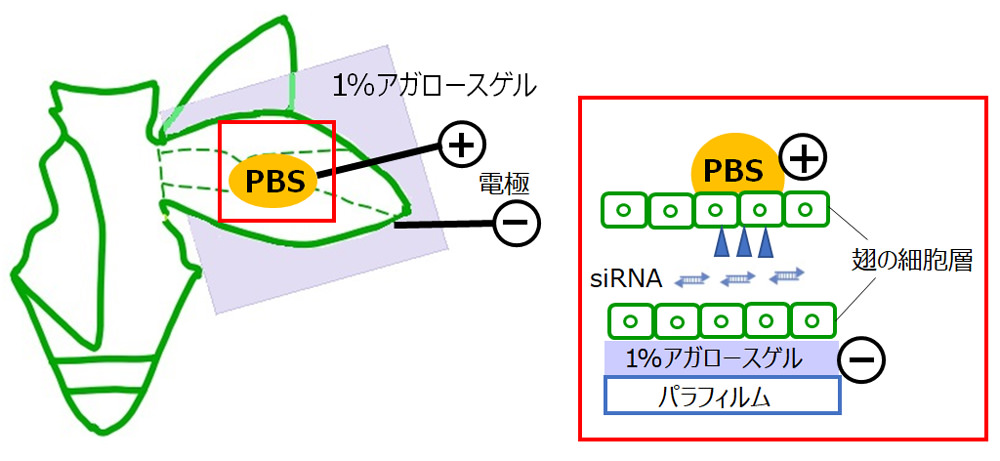

蛹化直後の翅を慎重に引っ張り出す。翅の下側にアガロースゲルを敷いて翅の表面にPBS溶液(リン酸緩衝食塩水)をたらす。そしてゲルとPBS溶液に電極を当てて電気ショックを与えると、瞬間的に翅の細胞に穴があく。RNAはマイナスで荷電されているため、穴があいた瞬間に細胞内にRNAが入っていく。電気が通じたところすべてでRNA干渉を起こすことができるという。

このあと翅をもとに戻し、成虫になったときの翅の紋様を観察するわけだ。

エレクトロポレーション法

動画で見てみよう!

Fujiwara & Nishikawa, 2016, COISより

藤原先生のグループは、2015年に世界で初めてシロオビアゲハとナミアゲハのゲノム解読に成功。このエレクトロポレーション法を用いて、シロオビアゲハのメスの一部が、毒を持つベニモンアゲハの翅の紋様に擬態する分子メカニズムを明らかにした。

シロオビアゲハのメスの一部は、毒を持つベニモンアゲハの翅の紋様に酷似している

このベイツ型擬態を生じさせているゲノム上の領域は10万塩基対以上に及び、隣接する複数の遺伝子群からなるユニットからなり、擬態をしないメスと比較すると染色体の並びが逆向きになるなど特異な構造をしていた。また擬態型のメス個体のdsx遺伝子(昆虫から脊椎動物にいたる広範な動物で性を決定する遺伝子)の働きをエレクトロポレーション法で抑えたところ、処理した翅では毒蝶に見られる赤い斑点がなくなり白い帯状の紋様が出現し、非擬態型の翅とそっくりになったという。