中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第3回

マウスを透明化して、

生命現象のシステムを解き明かす

第1章

マウスのコミュニケーション、3次元迷路を解く粘菌を研究

~高校生の研究紹介その1〜

- 大友

- 大友沙羅です。私は生物部でマウス同士でのコミュニケーションの有無や、そのコミュニケーションがいつどんな方法で行われているのかについての研究をしています。学習をしたマウスに、学習をしていないマウスが何らかの情報を伝達することで、学習の消去が加速することをみる研究です。

大友沙羅(おおとも さら)さん(4年)

- 洲﨑

- 面白いですね。どういうふうに結果が出てますか。

- 大友

- 学習の消去が早まる可能性があるというところは分かったんですが、情報の伝達方法が超音波なのか、視覚なのか、その絞り込みで行き詰まってる感じです。

- 洲﨑

- なるほど。学習の消去とは逆に、学習したマウスが学習していないマウスに教えるっていうことはないのですか。

- 大友

- 実はそれを最初に試していたんですけど、ちょっと測れなさそうだという感じがあって、逆の学習の消去だったらできるかもと。学習していないマウスが一緒にいなくても、マウスは日が経つと覚えたことを忘れるんですけど、その忘れる早さが一緒にいる相手のマウスによって変わるのではないかと考えました。

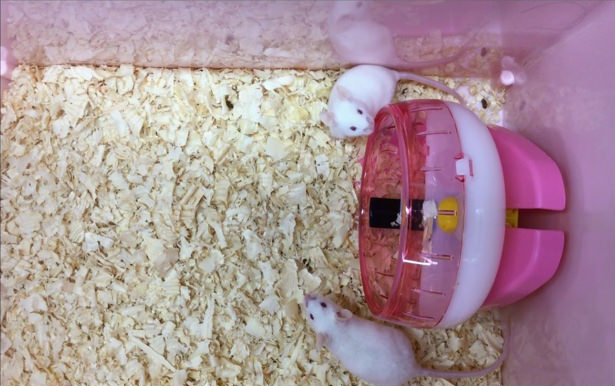

回し車を回すと霧吹きがかけられるという嫌悪学習がマウス同士の情報伝達によってどのように変化するかを調べている

- 洲﨑

- 例えば同じ学習をしたネズミ同士を一緒にするとどうなんですか。学習の消去は逆に遅くなったりとかしないんですか。

- 大友

- 訓練して学習したマウス同士と、学習したマウス、してないマウスのペアを実験で比べると、学習したもの同士のほうがその消去は遅かったです。

- 洲﨑

- それは見てるんですね、面白いですね。ぜひ発展させてください。ありがとうございます。

- 小林

- 小林千紘といいます。私の研究はマウスではなく、粘菌を飼っています。粘菌が迷路を解くという論文を読んで面白いなと思ったことがきっかけて、そこから3次元の迷路を実際に作って解かせてみたりしています。

小林千紘(こばやし ちひろ)さん(5年)

- 洲﨑

- 解けますか。

- 小林

- まだあんまりちゃんとした結果を出せていませんが、解けるんだとは思うんです。迷路の最短経路に粘菌が集まってくることは実験で見えています。でも、参考にした論文のように、粘菌が最短経路に1本で集まって、迷路を解くという結果はまだ見ることができていなくて、何でだろうと今あれこれ考察しているところです。2次元迷路での再現実験では、論文に書いてあるのと同じで迷路の解明ができるときとできないときがあります。

3次元空間における粘菌の採餌行動を観察している。3Dプリンターを使用して作成した3次元の迷路に粘菌を入れて迷路を解かせる実験に取り組んでいる。

- 洲﨑

- 粘菌が迷路を解ける場合と解けない場合はどのぐらいの割合なんですか。

- 小林

- 半々ぐらいですね。

- 洲﨑

- 面白いですね。確率的なものなのかもしれません。なぜ迷路を3次元にしようと思ったんですか。

- 小林

- 2次元迷路の解明は、道路を作るときに役立つとか、粘菌コンピューターに使われるとか、人間の生活に応用できることを知りました。だから、3次元にしたら例えばビルの中に一番最短の経路を作るときとかに、その粘菌の迷路を解く能力が使えると思って。

- 洲﨑

- 渋谷駅の模型を作ったらいいですよ。あそこは3次元ダンジョンなんで。

- 一同

- 笑い

- 洲﨑

- 僕らも出張などで渋谷駅をよく利用するんですけど、道が複雑で結構困るんです。なので、渋谷駅を迷路として作って、それを粘菌に解かせたらみんながすごく喜ぶと思います。ぜひ作ってください。ありがとうございます。