中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第9回

ウイルスの一生を視る

第2章 レクチャー1 ウイルスとは?

- 南保

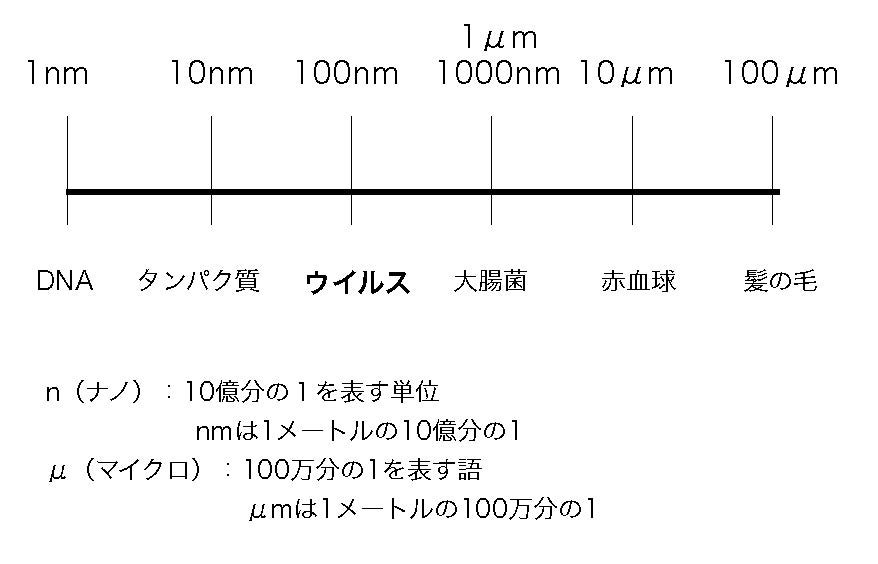

- さて、皆さんはウイルスってどんなものか知っていますか。大きさはわずか数十~数百nmで、細菌の10分の1~100分の1のサイズです(図1)。ウイルスは単独では増殖できないので、子孫ウイルスを残すには、宿主である細胞に感染しなくてはなりません。自分で増えることも、代謝もできないので、今のところ生物とは定義されていません。

図1

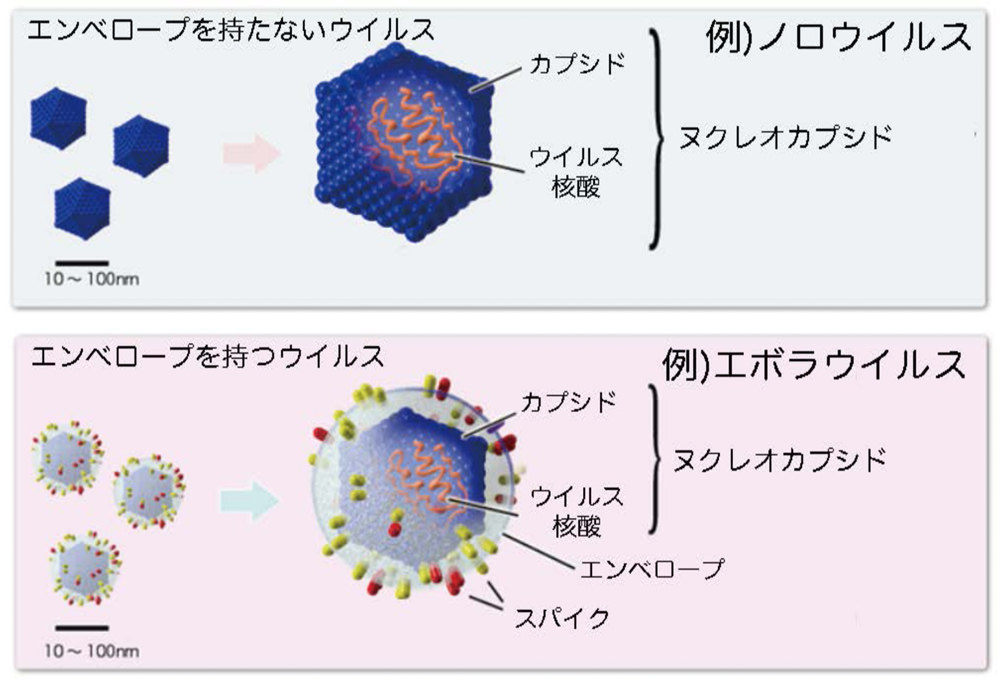

- では、ウイルスはどんな構造をしているのでしょう。ウイルスの基本構造は、「カプシド」と呼ばれるタンパク質の殻の中に核酸(ウイルスのゲノムDNA・RNA)が詰め込まれた粒子です。カプシドと核酸を合わせたものを「ヌクレオカプシド」と呼びます。そして、ウイルスには「エンベロープ」と呼ばれる膜を持つタイプと持たないタイプがあります。

エンベロープを持たないウイルスの代表例がノロウイルスで、エンベロープを持つウイルスの代表例がインフルエンザウイルスやこれからお話しするエボラウイルスです。

エンベロープは感染した細胞由来の膜で、「スパイク」と呼ばれるウイルス由来のタンパク質(図2下段の赤や黄色の部分)が発現していて、これがウイルスが感染するときに重要な役割を果たします。

図2(図版提供:南保明日香教授)

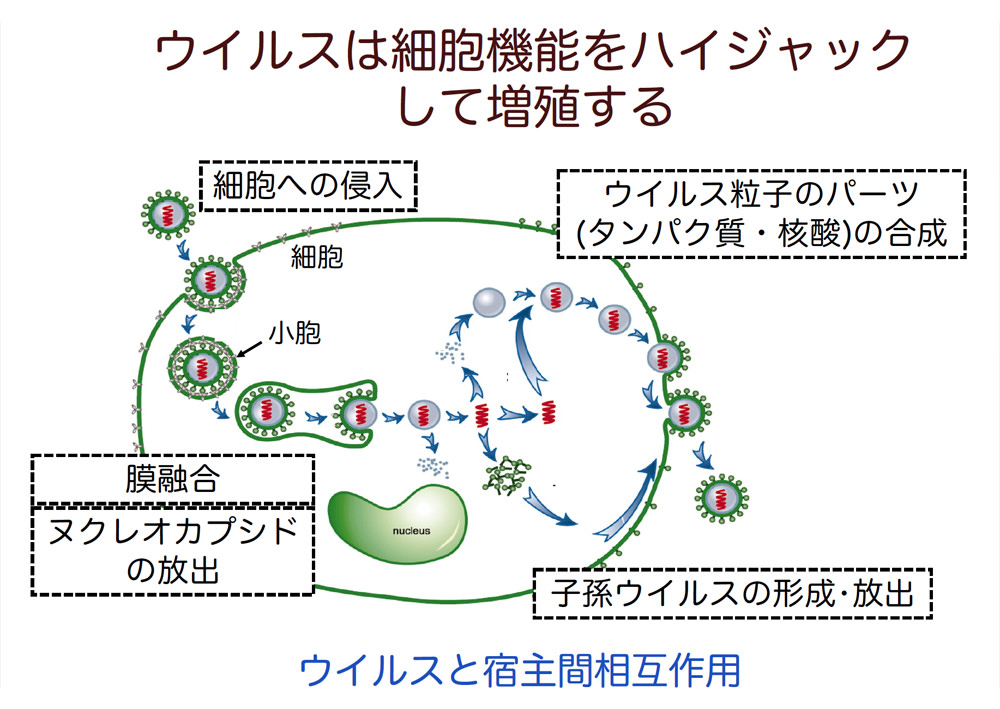

- では、ウイルスはどのように増えるのでしょう。答えは「細胞機能をハイジャックする」。侵入した細胞の中で、細胞機能を巧みに利用して増殖していきます。細胞だから“セルジャック”と言ったほうがいいかもしれませんね。

図3は、エンベロープウイルスの一生を簡単に示したものです。まず、どうやって細胞に入るのか。細胞には、細胞の外の栄養分を取り込むためにもともと持っている機能があり、ウイルスはそれを巧みに利用して細胞の中に入り込みます。

図3(図版提供:南保明日香教授)

- 細胞の中でウイルスは「小胞」と呼ばれる膜で囲まれた小さな空間の中に存在しています。しかし、この小胞は時間が経つと中の環境がどんどん変わっていき(成熟)、最終的には中にいるものと一緒に分解されてしまいます。分解されたくないウイルスはどうするのかというと、先ほどスパイクって出てきましたね、エンベロープの外側にあったスパイクの構造が成熟の過程でちょっと変わるんです。構造が変わることでエンベロープと小胞の膜が融合し、中にあるウイルスのヌクレオカプシドが細胞の中に放出されます。こうして、ウイルスは分解から自分の身を守っているんです。あら、皆さんスライドを見ながらメモして、えらいですね。

- 一同

- (メモする手を止めて、笑顔を見せる)

- 南保

- 放出されたヌクレオカプシドに含まれるウイルスの核酸が複製されたり、ウイルスの核酸にコードされているタンパク質が細胞がもともと持っていたタンパク質を利用してつくられます。それが最終的に新しくつくられるウイルス粒子のパーツになるのですが、それらのパーツが細胞の中で集合し、細胞由来の膜を外側にまとった状態で、つまりエンベロープを獲得して、子孫ウイルスができることになります。

ウイルスの一生を理解するには、それぞれの過程でウイルスが細胞機能をどう利用しているのかを考えながら研究することが重要。ウイルスは本当に上手に細胞機能をセルジャックするんですよ。そこがウイルスを研究していて一番面白いところですね。

- 八幡

- 先生、ウイルスって生き物じゃなくて……。

- 南保

- ああ、最初に聞くのを忘れてました(笑)。大学でウイルスの講義をするとき、学生さんに「ウイルスは生物でしょうか、無生物でしょうか」と尋ねます。15コマある講義の最初と真ん中、最後に同じ質問をするのですが、私の洗脳のせいか、だんだんみんなの考えが変わってきます。皆さんは、どう思いますか。

- 八幡

- 生き物じゃないんだったら、死ぬんじゃなくて、能力がなくなる?

- 南保

- 死ぬというよりは多分……。

- 八幡

- 動かなくなる?

- 南保

- ウイルスは生物か無生物か、研究者の中でもちょっと見解が分かれるところです。私は生物派なので「死んじゃう」と言うんですが、客観的には「壊れる」と言えばいいんじゃないかな。エンベロープウイルスの場合、いろいろな有機溶媒で膜が溶けるので、客観的に見れば、ウイルスは死ぬというよりは壊れる。

どうですか、今のところ、お話は分かりやすいですか。大丈夫ですか。

- 八幡

- はい。

- 南保

- ああ、よかった!

宮上 陽向(みやがみ・ひなた)(高校1年生)